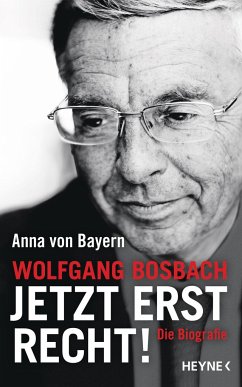

Christian Wulff

Gebundenes Buch

Ganz oben Ganz unten

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Am 17. Februar 2012 trat Christian Wulff nach 598 Tagen von seinem Amt als Bundespräsident zurück. Obwohl sich vor Gericht auch der letzte gegen ihn erhobene Vorwurf als haltlos erwies, reichte die öffentliche Demütigung noch über den Tag des Freispruchs hinaus. Niemals zuvor haben die Medien unseres Landes einen Politiker in solcher Weise verfolgt. Auch das Verhalten der Staatsanwaltschaften in Celle und Hannover wirft Fragen auf. Ging alles mit rechten Dingen zu?Nachdem sich bisher Andere mit der Causa Wulff auseinandergesetzt haben, schildert nun Christian Wulff aus seiner Sicht, wie d...

Am 17. Februar 2012 trat Christian Wulff nach 598 Tagen von seinem Amt als Bundespräsident zurück. Obwohl sich vor Gericht auch der letzte gegen ihn erhobene Vorwurf als haltlos erwies, reichte die öffentliche Demütigung noch über den Tag des Freispruchs hinaus. Niemals zuvor haben die Medien unseres Landes einen Politiker in solcher Weise verfolgt. Auch das Verhalten der Staatsanwaltschaften in Celle und Hannover wirft Fragen auf. Ging alles mit rechten Dingen zu?Nachdem sich bisher Andere mit der Causa Wulff auseinandergesetzt haben, schildert nun Christian Wulff aus seiner Sicht, wie die Affäre inszeniert wurde, was sich hinter den Kulissen abspielte und wie es sich anfühlt, derlei massiven Angriffen ausgesetzt zu sein. Auch seine eigenen Fehler benennt er. "Ganz oben Ganz unten" ist ein Lehrstück über Politik, Presse und Justiz, das nachdenklich macht. ___ "Ein Lehrstück darüber, dass im Verhältnis zwischen Politik, Medien und auch Justiz etwas mächtig aus dem Gleichgewicht geraten ist." Peer Steinbrück, Zeit, 12. Juni 2014 ___ "Für mich ist das Buch, (...) ein ganz wichtiges Dokument zur Zeitgeschichte, weil es den Verlauf eines konstruierten Skandals nachzeichnet, den erst das Gericht mit seinem kristallklaren Freispruch wieder aufgelöst hat." Peter Hintze, Deutschlandfunk, Juni 2014 ___ "like a thriller, (...) a microscopic look at the unwholesome nexus between Germany's media, politics and judiciary" The Economist, 21. Juni 2014 ___ "Im Fall Wulff war die Berichterstattung 2011/2012 nicht nur von Vorurteil, sondern auch von Vorverachtung geprägt. An deren Stelle sollte nun nicht Nachverachtung treten." Herbert Prantl, Süddeutsche Zeitung, Juni 2014 ___ "Wulff ist jetzt ein freier, ein befreiter Mann. Und er hat sich die Freiheit genommen, seine Sicht der Dinge als Buchautor öffentlich zu machen. Das ist nicht nur verständlich, es ist geradezu eine Notwendigkeit. Denn die medialen Mechanismen, welche schließlich zu Wulffs Demission geführt haben, sind dazu geeignet, die politische Kultur in der Bundesrepublik zu ruinieren. Christians Wulffs Buch ist eine Richtigstellung: in eigener Sache, zur richtigen Zeit und zum Nutzen vieler." Alexander Marguier, Cicero, Juli 2014

Christian Wulff, geb. 1959, war von 2003 bis 2010 niedersächsischer Ministerpräsident und von 2010 bis zu seinem Rücktritt im Februar 2012 zehnter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.

Produktdetails

- Verlag: Beck

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 259

- Erscheinungstermin: 11. Juni 2014

- Deutsch

- Abmessung: 223mm x 147mm x 25mm

- Gewicht: 486g

- ISBN-13: 9783406672002

- ISBN-10: 3406672000

- Artikelnr.: 40928261

Herstellerkennzeichnung

C.H. Beck

Wilhelmstrasse 9

80801 München

produktsicherheit@beck.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Jürgen Kaube begrüßt den Autor als freien Mann. So weit, so gut. Was Christian Wulff über seinen Fall aufschreibt, findet allerdings nicht Kaubes uneingeschränkte Zustimmung. Die Frage, weshalb ein Politiker stürzt, bekommt der Rezensent nämlich im Buch ganz gut beantwortet. Und zwar unfreiwillig, indem Wulff, der ja nicht verurteilt wurde, wie Kaube anmerkt, eine Trauerspielwelt der Kabale entwirft, um seinen Fall zu illustrieren. Die Presse, die Staatsanwaltschaft, die falschen Freunde, sie alle kommen darin vor und haben nur eins im Sinn: Wulff abzuservieren. Doch so war es nicht, meint Kaube. Keine Absprachen, sondern Wulffs Unfähigkeit, von sich zu abstrahieren und sich von außen zu betrachten, haben ihn unmöglich gemacht, findet der Rezensent. Die Bestätigung seiner These erkennt Kaube in diesem Buch, in dem die gesammelten Fehler des Christian Wulff als Grund für den Sturz, so Kaube, leider nicht vorkommen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.06.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.06.2014Mit Christian Wulff in der Schlangengrube

Ursprung eines deutschen Trauerspiels: Der ehemalige Bundespräsident schreibt über seinen Aufstieg und seinen Sturz. Wie viel sein Fall mit ihm selbst zu tun hat, kann er noch immer nicht erkennen.

Weshalb stürzt ein Politiker? Christian Wulff sieht die Sache in seinem Fall so: Er wurde 2010 zum Bundespräsidenten gewählt und war dafür auch die richtige Person. "Tatsächlich hielt ich das Amt des Bundespräsidenten seit längerem für ein besonders reizvolles Amt, das zu meinem Politikverständnis passte." Er habe sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft eingesetzt, gegen die Exzesse des Finanzkapitalismus und für eine bunte Republik. Das habe ihm viel Zustimmung

Ursprung eines deutschen Trauerspiels: Der ehemalige Bundespräsident schreibt über seinen Aufstieg und seinen Sturz. Wie viel sein Fall mit ihm selbst zu tun hat, kann er noch immer nicht erkennen.

Weshalb stürzt ein Politiker? Christian Wulff sieht die Sache in seinem Fall so: Er wurde 2010 zum Bundespräsidenten gewählt und war dafür auch die richtige Person. "Tatsächlich hielt ich das Amt des Bundespräsidenten seit längerem für ein besonders reizvolles Amt, das zu meinem Politikverständnis passte." Er habe sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft eingesetzt, gegen die Exzesse des Finanzkapitalismus und für eine bunte Republik. Das habe ihm viel Zustimmung

Mehr anzeigen

eingetragen.

Aber auch mächtige Gegner. Sie verortet Wulff am Rande in seiner eigenen Partei, der CDU, vor allem aber in den "Chefetagen großer deutscher Zeitungen", auch dieser. Dort säßen nämlich Vertreter eines "neudeutschen Konservatismus", die zum Teil ehemalige Linke seien und darum umso schärfer reagiert hätten, als an der Spitze des Staates ein Gleichaltriger erschien, der den Islam als zu Deutschland gehörig bezeichnete und in einer Patchwork-Familie lebte. Denn das, so legt es Wulff nahe, entwertete ihre eigene Wendung ins Konservative oder ihren Katholizismus. Außerdem sei die "Bild" enttäuscht gewesen, dass er sein Privatleben (Scheidung, Hochzeit und Hochzeitsreise, erster Urlaub als Bundespräsident) zunehmend unterhalb der Berichterstattung geführt habe.

Die Medien also - hier einmal nicht, wie bei Sarrazin, eine Domäne der aktuell Linken - hätten eine Jagd auf ihn begonnen. Diese Jagd erfolgte durch Herabsetzung seiner Reden, durch Versuche, sein Leben zu skandalisieren, und mit journalistischen Recherchen wegen vermuteter Vorteilsnahme. Unter dem Eindruck dieses Mediendrucks habe schließlich die Staatsanwaltschaft Hannover Ermittlungen gegen ihn aufgenommen, die zu einem Antrag führten, seine Immunität aufzuheben, was ihn zum Rücktritt als Bundespräsident zwang. Ein in der Sache völlig widersinniger Rücktritt, weil an den Vorwürfen wegen Korruption, wie ein Gericht inzwischen festgestellt habe, schlechterdings nichts dran gewesen sei.

Weshalb also stürzt ein Politiker? Christian Wulff meint: wegen Machenschaften, die gegen ihn laufen, wegen Journalisten, die sich als vierte Gewalt nicht nur aufspielen, sondern eine solche Gewalt sind, wegen absichtsvoll falscher Berichterstattung. Und wegen einer Staatsanwaltschaft, die für Wulff verantwortungslos handelte.

Es ist eine Trauerspielwelt, in der Christian Wulff seinen eigenen Sturz deutet, eine Friedrich-Schiller-Welt der bösartigen Verabredungen, der gut plazierten Gerüchte, der falschen Freunde, des Amtsmissbrauchs, der Machtinteressen und eines generalisierten Zynismus. Es ist eine Welt, in der die Träger der guten Absichten ständig Fehler machen, weil sie nicht argwöhnisch genug sind, weil sie an ihre Rechte glauben, weil sie Politik nicht als Inszenierung verstehen und an ein gegebenes Wort glauben.

Wer wollte bestreiten, dass es diese Welt gibt? Wollte der Journalismus sich als reine Aufklärung darstellen, es wäre genauso absurd wie eine Selbstdarstellung von Politik als angewandte Ethik. Die Ergänzungen, die Wulff zu dem Bild macht, das man vom Boulevard haben kann - wer wollte bestreiten, dass sie aus erster Hand sind? Über den Titel seines Buches zu höhnen, mit einer staatlichen Pension sei er wohl kaum "ganz unten" angelangt, ist abgeschmackt, weil die Skala, die Wulff an sich anlegt, keine ökonomische ist; "ganz oben" wäre er auf einer solchen Skala ja auch als Bundespräsident nicht gewesen. Es geht Wulff in der Rekonstruktion seines Sturzes vielmehr um Maßstäbe aus jener Trauerspielwelt, um solche der Ehre, der persönlichen Selbstachtung und des zivilen Respekts. Nach ganz unten haben ihn auf dieser Skala öffentlicher Anerkennung jene gebracht, die über ihre Anwendung entscheiden: Journalisten.

Doch in diesem Bild fehlt etwas, diese Schilderung der politischen Medienwelt als Trauerspiel ist unvollständig. Und zwar derart unvollständig, dass man sie falsch nennen muss. So haben in dieser Welt am Aufstieg des Politikers die Medien immer nur beiläufig einen Anteil. "Eine Ansprache zu halten, die Menschen motiviert", schreibt Wulff, "anschließend ansprechbar zu sein für jeden Bürger, sich die Zeit zu nehmen, dem Einzelnen die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu widmen, und später das Nötige zu veranlassen" - das sei für viele bloß lästige Pflicht und Routine, für ihn hingegen eine der schönsten Aufgaben. Dass Politiker in Talkshows drängen, dass sie Volksfeste nicht besuchen, um den Menschen nahe zu sein, dass die dem einzelnen gebührende Aufmerksamkeit für sie nach Minuten bemessen ist und dass das viele Händeschütteln ohne Kameras und Journalisten im Gepäck für sie gar keinen Sinn hätte, das alles kommt bei ihm nicht vor. Der Politiker, so einer wie Wulff jedenfalls, ist nie am eigenen Fortkommen, nur an dem des Landes interessiert.

Was die Journalisten angeht, so erweckt Wulff den Eindruck, dass, wenn so viele von ihnen seine Person kritisierten, dies auf einer Absprache beruhen musste. Ob es nicht auch daran liegen konnte, dass seine Person, sein Handeln und seine Redensarten den unterschiedlichsten Beobachtern etwas boten? Man wird Wulff nach fast vierzig Jahren, die er in der Politik verbrachte, nicht vorwerfen wollen, dass er weder von sich abstrahieren, noch sich von außen betrachten kann. Aber dieses Unvermögen erzeugt dann eben Sätze wie diesen: "Das politische Berlin schien mir eine Schlangengrube zu sein." Oder jenen, dass er das Amt des Bundespräsidenten für sich ganz passend fand. Müssen für Journalisten, die solche Sätze komisch, verblasen oder heuchlerisch finden, weil auch das politische Hannover kein Nonnenstift gewesen sein dürfte und "passend" nicht gut zu "Amt" passt, eigens unlautere Motive gefunden werden? Dass er einem Redakteur dieser Zeitung, der, im selben Verlag, ein Buch gegen Panikmache vor dem Islam geschrieben hat, als Motiv Islam-Kritik unterschiebt, ist nur ein Beispiel dafür, dass auch Wulff zu dem neigt, was er bedenkliche journalistische Praktiken nennen würde.

In Wulffs Welt kommt, mit anderen Worten, die Möglichkeit gar nicht vor, dass jemand, der sich als voller guter Absichten darstellt und sogar Mehrheiten hat, von anderen gleichwohl als fragwürdig wahrgenommen wird. So beruht die Rhetorik dieses Buches auf dem Kurzschluss, dass, wenn an den Korruptionsvorwürfen gegen ihn nichts dran war, auch an der ganzen Ablehnung, die er erfahren hat, nichts dran war. Wulff legt eine sehr lange Liste von Entscheidungen vor, die ihm nachträglich leid tun oder die er für einen Fehler hält. Das ehrt ihn. In die Analyse seines Sturzes mag er sie aber nicht recht einbeziehen, der ist für ihn zu groß, als dass er sich nur aus der Addition dieser vielen Misslichkeiten ergeben konnte.

Oder daraus, dass ihn zuletzt fast niemand mehr verteidigen mochte. Was haben Politiker nicht alles für Skandale und Fehler im Amt überlebt - weil sie Unterstützung hatten, beim Vorgesetzten, in der Partei, in den Medien, beim Volk, aufgrund ihrer Person, ihrer Fähigkeiten, ihres Drohpotentials, oder weil sie für irgend jemanden wichtig bleiben. Man kann fallen, weil einem jemand ein Bein stellt. Wenn man danach nicht wieder hoch kommt, liegt es nicht am Bein. Insofern ist es für Christian Wulff tatsächlich ein Trost, nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Bei der Buchvorstellung in Berlin hat er gesagt, er sei nun ein freier Mann. Das war wörtlich zu nehmen: Als er sein Buch schrieb, war er es noch nicht und konnte es auch gar nicht sein.

JÜRGEN KAUBE

Christian Wulff: "Ganz oben Ganz unten". C.H. Beck Verlag, München 2014. 259 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Aber auch mächtige Gegner. Sie verortet Wulff am Rande in seiner eigenen Partei, der CDU, vor allem aber in den "Chefetagen großer deutscher Zeitungen", auch dieser. Dort säßen nämlich Vertreter eines "neudeutschen Konservatismus", die zum Teil ehemalige Linke seien und darum umso schärfer reagiert hätten, als an der Spitze des Staates ein Gleichaltriger erschien, der den Islam als zu Deutschland gehörig bezeichnete und in einer Patchwork-Familie lebte. Denn das, so legt es Wulff nahe, entwertete ihre eigene Wendung ins Konservative oder ihren Katholizismus. Außerdem sei die "Bild" enttäuscht gewesen, dass er sein Privatleben (Scheidung, Hochzeit und Hochzeitsreise, erster Urlaub als Bundespräsident) zunehmend unterhalb der Berichterstattung geführt habe.

Die Medien also - hier einmal nicht, wie bei Sarrazin, eine Domäne der aktuell Linken - hätten eine Jagd auf ihn begonnen. Diese Jagd erfolgte durch Herabsetzung seiner Reden, durch Versuche, sein Leben zu skandalisieren, und mit journalistischen Recherchen wegen vermuteter Vorteilsnahme. Unter dem Eindruck dieses Mediendrucks habe schließlich die Staatsanwaltschaft Hannover Ermittlungen gegen ihn aufgenommen, die zu einem Antrag führten, seine Immunität aufzuheben, was ihn zum Rücktritt als Bundespräsident zwang. Ein in der Sache völlig widersinniger Rücktritt, weil an den Vorwürfen wegen Korruption, wie ein Gericht inzwischen festgestellt habe, schlechterdings nichts dran gewesen sei.

Weshalb also stürzt ein Politiker? Christian Wulff meint: wegen Machenschaften, die gegen ihn laufen, wegen Journalisten, die sich als vierte Gewalt nicht nur aufspielen, sondern eine solche Gewalt sind, wegen absichtsvoll falscher Berichterstattung. Und wegen einer Staatsanwaltschaft, die für Wulff verantwortungslos handelte.

Es ist eine Trauerspielwelt, in der Christian Wulff seinen eigenen Sturz deutet, eine Friedrich-Schiller-Welt der bösartigen Verabredungen, der gut plazierten Gerüchte, der falschen Freunde, des Amtsmissbrauchs, der Machtinteressen und eines generalisierten Zynismus. Es ist eine Welt, in der die Träger der guten Absichten ständig Fehler machen, weil sie nicht argwöhnisch genug sind, weil sie an ihre Rechte glauben, weil sie Politik nicht als Inszenierung verstehen und an ein gegebenes Wort glauben.

Wer wollte bestreiten, dass es diese Welt gibt? Wollte der Journalismus sich als reine Aufklärung darstellen, es wäre genauso absurd wie eine Selbstdarstellung von Politik als angewandte Ethik. Die Ergänzungen, die Wulff zu dem Bild macht, das man vom Boulevard haben kann - wer wollte bestreiten, dass sie aus erster Hand sind? Über den Titel seines Buches zu höhnen, mit einer staatlichen Pension sei er wohl kaum "ganz unten" angelangt, ist abgeschmackt, weil die Skala, die Wulff an sich anlegt, keine ökonomische ist; "ganz oben" wäre er auf einer solchen Skala ja auch als Bundespräsident nicht gewesen. Es geht Wulff in der Rekonstruktion seines Sturzes vielmehr um Maßstäbe aus jener Trauerspielwelt, um solche der Ehre, der persönlichen Selbstachtung und des zivilen Respekts. Nach ganz unten haben ihn auf dieser Skala öffentlicher Anerkennung jene gebracht, die über ihre Anwendung entscheiden: Journalisten.

Doch in diesem Bild fehlt etwas, diese Schilderung der politischen Medienwelt als Trauerspiel ist unvollständig. Und zwar derart unvollständig, dass man sie falsch nennen muss. So haben in dieser Welt am Aufstieg des Politikers die Medien immer nur beiläufig einen Anteil. "Eine Ansprache zu halten, die Menschen motiviert", schreibt Wulff, "anschließend ansprechbar zu sein für jeden Bürger, sich die Zeit zu nehmen, dem Einzelnen die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu widmen, und später das Nötige zu veranlassen" - das sei für viele bloß lästige Pflicht und Routine, für ihn hingegen eine der schönsten Aufgaben. Dass Politiker in Talkshows drängen, dass sie Volksfeste nicht besuchen, um den Menschen nahe zu sein, dass die dem einzelnen gebührende Aufmerksamkeit für sie nach Minuten bemessen ist und dass das viele Händeschütteln ohne Kameras und Journalisten im Gepäck für sie gar keinen Sinn hätte, das alles kommt bei ihm nicht vor. Der Politiker, so einer wie Wulff jedenfalls, ist nie am eigenen Fortkommen, nur an dem des Landes interessiert.

Was die Journalisten angeht, so erweckt Wulff den Eindruck, dass, wenn so viele von ihnen seine Person kritisierten, dies auf einer Absprache beruhen musste. Ob es nicht auch daran liegen konnte, dass seine Person, sein Handeln und seine Redensarten den unterschiedlichsten Beobachtern etwas boten? Man wird Wulff nach fast vierzig Jahren, die er in der Politik verbrachte, nicht vorwerfen wollen, dass er weder von sich abstrahieren, noch sich von außen betrachten kann. Aber dieses Unvermögen erzeugt dann eben Sätze wie diesen: "Das politische Berlin schien mir eine Schlangengrube zu sein." Oder jenen, dass er das Amt des Bundespräsidenten für sich ganz passend fand. Müssen für Journalisten, die solche Sätze komisch, verblasen oder heuchlerisch finden, weil auch das politische Hannover kein Nonnenstift gewesen sein dürfte und "passend" nicht gut zu "Amt" passt, eigens unlautere Motive gefunden werden? Dass er einem Redakteur dieser Zeitung, der, im selben Verlag, ein Buch gegen Panikmache vor dem Islam geschrieben hat, als Motiv Islam-Kritik unterschiebt, ist nur ein Beispiel dafür, dass auch Wulff zu dem neigt, was er bedenkliche journalistische Praktiken nennen würde.

In Wulffs Welt kommt, mit anderen Worten, die Möglichkeit gar nicht vor, dass jemand, der sich als voller guter Absichten darstellt und sogar Mehrheiten hat, von anderen gleichwohl als fragwürdig wahrgenommen wird. So beruht die Rhetorik dieses Buches auf dem Kurzschluss, dass, wenn an den Korruptionsvorwürfen gegen ihn nichts dran war, auch an der ganzen Ablehnung, die er erfahren hat, nichts dran war. Wulff legt eine sehr lange Liste von Entscheidungen vor, die ihm nachträglich leid tun oder die er für einen Fehler hält. Das ehrt ihn. In die Analyse seines Sturzes mag er sie aber nicht recht einbeziehen, der ist für ihn zu groß, als dass er sich nur aus der Addition dieser vielen Misslichkeiten ergeben konnte.

Oder daraus, dass ihn zuletzt fast niemand mehr verteidigen mochte. Was haben Politiker nicht alles für Skandale und Fehler im Amt überlebt - weil sie Unterstützung hatten, beim Vorgesetzten, in der Partei, in den Medien, beim Volk, aufgrund ihrer Person, ihrer Fähigkeiten, ihres Drohpotentials, oder weil sie für irgend jemanden wichtig bleiben. Man kann fallen, weil einem jemand ein Bein stellt. Wenn man danach nicht wieder hoch kommt, liegt es nicht am Bein. Insofern ist es für Christian Wulff tatsächlich ein Trost, nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Bei der Buchvorstellung in Berlin hat er gesagt, er sei nun ein freier Mann. Das war wörtlich zu nehmen: Als er sein Buch schrieb, war er es noch nicht und konnte es auch gar nicht sein.

JÜRGEN KAUBE

Christian Wulff: "Ganz oben Ganz unten". C.H. Beck Verlag, München 2014. 259 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"Jeder wollte den größten Stein werfen." (Zitat vom Buchrücken)

Christian Wulff erzählt hier die Ereignisse, die zu seinem Rücktritt geführt haben, aus seiner Sicht: "Ich habe mich bisher nur vor Gericht geäußert. Jetzt lege ich meine Sicht …

Mehr

"Jeder wollte den größten Stein werfen." (Zitat vom Buchrücken)

Christian Wulff erzählt hier die Ereignisse, die zu seinem Rücktritt geführt haben, aus seiner Sicht: "Ich habe mich bisher nur vor Gericht geäußert. Jetzt lege ich meine Sicht der Dinge dar." (S. 9)

Natürlich ist ein großes Thema des Buches die mediale "Verfolgung", der er sich ausgesetzt sah und dass Details aus laufenden Ermittlungen heraus über die Medien an die Öffentlichkeit hinaus posaunt wurden.

Aber der Autor erklärt auch zu vielen Reden / Situationen, was er damit ausdrücken wollte und warum er was gesagt, nicht gesagt oder getan hat und gibt damit, wie ich finde, gute Einblicke in seine Absichten.

In dem Kapitel "Der Präsident" beschreibt er die Aufgaben eines Bundespräsidenten und wie er sie für sich umgesetzt hat und das Amt des Bundespräsidenten mit seiner Persönlichkeit und den für ihn hochprioren Themen gefüllt hat.

"Menschen reagieren mit Recht empfindlich, wenn Fairnessprinzipien verletzt werden. Eine Finanz- und Wirtschaftselite, die nach dem Motto handelt, wenn es gut läuft, war es die Wirtschaft, wenn es nicht so gut läuft, war es die Politik, verstößt gegen diese Prinzipien und bedroht den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ein Grundprinzip der Marktwirtschaft ist nämlich, dass Risiko und Haftung Hand in Hand gehen: Wer etwas riskiert, muss in Kauf nehmen, dass er scheitern kann. Die Vertreter der Banken waren nicht amüsiert." (S. 100)

"In diesem Zusammenhang sprach ich mich unmissverständlich gegen die Ausweitung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank aus. Diese Praxis könne allenfalls übergangsweise toleriert werden, die Währungshüter müssten so schnell wie möglich zu den vereinbarten Grundsätzen zurückkehren: "Ich sage es hier mit Bedacht, ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich. Artikel 123 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union verbietet der EZB den unmittelbaren Erwerb von Schuldentiteln, um ihre Unabhängigkeit zu sichern."" (S. 100)

"Der Widerstand, der mir wegen meiner kritischen und mahnenden Worte zur Finanzkrise aus Bankenkreisen entgegenschlug, war so ungewöhnlich heftig, dass manche Netzaktivisten später sogar meinen Rücktritt damit in Verbindung bringen wollten" (S. 100)

Der Schreibstil ist flüssig und klar strukturiert und somit gut zu lesen.

Inhalt (aus dem Inhaltsverzeichnis des Buches):

Einleitung

Erster Teil:

Die Wahl

Der Kandidat

Der Präsident

Die ersten hundert Tage

Zwölf Kerzen

Zweiter Teil:

Die Jagd

Die letzte Kugel

Das Recht

Hint: Das Buch enthält auch einige Bilder (Fotos, bunt) von Herrn Wulff bei öffentlichen Anlässen.

Weniger

Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Ganz oben Ganz unten,

es ist sehr interessant was ein ehemaliger Bundespräsident empfindet und so schreibt.

In seiner Amtszeit habe ich ihn sehr geschätzt.

Das Buch spiegelt einen verbitterten Menschen wieder.

Ich glaube er wäre besser beraten gewesen, wenn er es nicht geschrieben …

Mehr

Ganz oben Ganz unten,

es ist sehr interessant was ein ehemaliger Bundespräsident empfindet und so schreibt.

In seiner Amtszeit habe ich ihn sehr geschätzt.

Das Buch spiegelt einen verbitterten Menschen wieder.

Ich glaube er wäre besser beraten gewesen, wenn er es nicht geschrieben hätte.

Das AMT des Bundespräsidenten erfordert auch vom Inhaber eine Menge Respekt!

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Mir hat das Buch Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, der mir das Amt des Bundespräsidenten näher gebracht hat, als irgendein Artikel oder eine politische Veranstaltung das zuvor vermocht haben.

Durch die Berichterstattung war ich mir zuvor sicher, dass der …

Mehr

Mir hat das Buch Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, der mir das Amt des Bundespräsidenten näher gebracht hat, als irgendein Artikel oder eine politische Veranstaltung das zuvor vermocht haben.

Durch die Berichterstattung war ich mir zuvor sicher, dass der Bundespräsident der Vorteilsnahme schuldig war. Nach der Lektüre dieses Buches betrachte ich sowohl die Presse als auch die Politik nicht mehr als getrennte Bereiche. Leider bedingt die Presse in Deutschland zu oft die Politik. Das hat nichts mit Pressefreiheit zu tun sondern ist manipulativ.

Danke für dieses Buch, es ist auch für Laien verständlichen geschrieben.

In meinen Augen ist das nicht die Rache eines verbitterten Bundespräsidenten, sondern eine legitime Plattform zur Darlegung seines Standpunktes.

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Das Buch des Bundespräsidenten ist notwendig, sowohl politisch als auch privat. Die unbeschreiblichen Attacken eines Ministers W. ("Lügner") und der MdB K., die in extremer Weise keinem Schönheitsideal entspricht, hat er so beschrieben wie ich sie erlebt habe. Es ist ein …

Mehr

Das Buch des Bundespräsidenten ist notwendig, sowohl politisch als auch privat. Die unbeschreiblichen Attacken eines Ministers W. ("Lügner") und der MdB K., die in extremer Weise keinem Schönheitsideal entspricht, hat er so beschrieben wie ich sie erlebt habe. Es ist ein Plus der Demokratie, daß auch Leute ins Parlament gewählt werden, wenn auch nur durch Landeslisten aus Hinterzimmern -legitim gewiß- die trotz der Ausbildung, die wir alle ihnen bezahlt habrn, offenbaren, daß sie keine Erziehung, kein Benehmen und bedenkliche Charaktereigenschaften wie Neid und Haß besitzen. Der Wähler wird sie strafen. Und das ist gut so. Die exzessiven Strafverfolger werden nun auch zur Rechenschsft gezogen werden. Und der unschuldige Präsident Wulff sollte den Platz einnehmen, aus dem ihn Pressevertreter unter Mißbrauch der Privilegien, die größer als ein sog. Ehresold sind,vertrieben haben. Videant consules ! Das Massenblatt ist ansich nur vordergründig ein Presseerzeugnis, formal lt. GG, in Wirklichkeit eine Ware, die den Marktgestzen folgt. De Anspruch Wahrheit des Genres dürfte sekundär sein. Daß diesem und dem Winzer Jauch erlaubt wird, das Staatsoberhaupt zu beseitigen, stellt uns allen, die das nicht verhindert haben, kein gutes Zeugnis aus. Den Nächsten lieben wie sich selbst

? Leitkultur ? Hohes C ? Überheblichkeit vor der Moral der Muslime ? Was würde herauskommen, würde man den Hintergrund der Redakteure aufklären wie bei Herrn Wulff ?

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Hörbuch-Download MP3

Ein Lehrstück, das nachdenklich macht

Am 17. Februar 2012 trat Christian Wulff nach 598 Tagen von seinem Amt als Bundespräsident zurück. Obwohl sich vor Gericht auch der letzte gegen ihn erhobene Vorwurf als haltlos erwies, reichte die öffentliche Demütigung noch …

Mehr

Ein Lehrstück, das nachdenklich macht

Am 17. Februar 2012 trat Christian Wulff nach 598 Tagen von seinem Amt als Bundespräsident zurück. Obwohl sich vor Gericht auch der letzte gegen ihn erhobene Vorwurf als haltlos erwies, reichte die öffentliche Demütigung noch über den Tag des Freispruchs hinaus. Niemals zuvor haben die Medien unseres Landes einen Politiker in solcher Weise verfolgt. Auch das Verhalten der Staatsanwaltschaften in Celle und Hannover wirft Fragen auf. Ging alles mit rechten Dingen zu?

Nachdem sich bisher Andere mit der Causa Wulff auseinandergesetzt haben, schildert nun Christian Wulff aus seiner Sicht, wie die Affäre inszeniert wurde, was sich hinter den Kulissen abspielte und wie es sich anfühlt, derlei massiven Angriffen ausgesetzt zu sein. Auch seine eigenen Fehler benennt er. "Ganz oben Ganz unten" ist ein Lehrstück über Politik, Presse und Justiz, das nachdenklich macht.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für