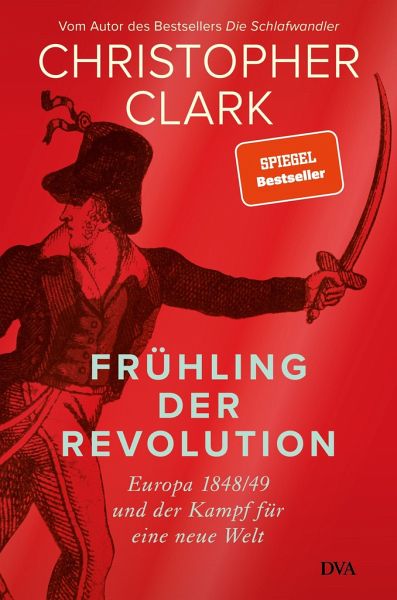

Frühling der Revolution

Europa 1848/49 und der Kampf für eine neue Welt

Übersetzung: Juraschitz, Norbert; Schmidt, Klaus-Dieter; Wirthensohn, Andreas

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das neue, epochale Werk von Bestsellerautor Christopher Clark: Der beliebte Historiker erklärt uns wie kein anderer, wie wir wurden, wer wir heute sind, welche Werte wir vertreten, wofür wir kämpfenIn der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen, der beängstigender war als der Frühling des Jahres 1848. Scheinbar aus dem Nichts versammelten sich in unzähligen Städten von Palermo bis Paris und Venedig riesige Menschenmengen, manchmal in friedlicher, oft auch in gewalttätiger Absicht. Die politische Ordnung, die seit Napoleons Niederlage alles zusammenge...

Das neue, epochale Werk von Bestsellerautor Christopher Clark: Der beliebte Historiker erklärt uns wie kein anderer, wie wir wurden, wer wir heute sind, welche Werte wir vertreten, wofür wir kämpfen

In der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen, der beängstigender war als der Frühling des Jahres 1848. Scheinbar aus dem Nichts versammelten sich in unzähligen Städten von Palermo bis Paris und Venedig riesige Menschenmengen, manchmal in friedlicher, oft auch in gewalttätiger Absicht. Die politische Ordnung, die seit Napoleons Niederlage alles zusammengehalten hatte, brach in sich zusammen.

Christopher Clarks spektakuläres neues Buch erweckt mit Schwung, Esprit und neuen Erkenntnissen diese außergewöhnliche Epoche zum Leben. Überall brachen sich neue politische Ideen, Glaubenssätze und Erwartungen Bahn. Es ging um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das Ende der Sklaverei, das Recht auf Arbeit, nationale Unabhängigkeit und die jüdische Emanzipation. Dies waren plötzlich zentrale Lebensthemen für unendlich viele Menschen - und es wurde hart um sie gekämpft.

Die Ideen von 1848 verbreiteten sich um die ganze Welt und veränderten die Verhältnisse zum Bessern, zuweilen aber auch zum viel Schlechteren. Und aus den Trümmern erhob sich ein neues und ganz anderes Europa.

Ausstattung: mit 42 s/w-Abbildungen und 5 Karten

In der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen, der beängstigender war als der Frühling des Jahres 1848. Scheinbar aus dem Nichts versammelten sich in unzähligen Städten von Palermo bis Paris und Venedig riesige Menschenmengen, manchmal in friedlicher, oft auch in gewalttätiger Absicht. Die politische Ordnung, die seit Napoleons Niederlage alles zusammengehalten hatte, brach in sich zusammen.

Christopher Clarks spektakuläres neues Buch erweckt mit Schwung, Esprit und neuen Erkenntnissen diese außergewöhnliche Epoche zum Leben. Überall brachen sich neue politische Ideen, Glaubenssätze und Erwartungen Bahn. Es ging um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das Ende der Sklaverei, das Recht auf Arbeit, nationale Unabhängigkeit und die jüdische Emanzipation. Dies waren plötzlich zentrale Lebensthemen für unendlich viele Menschen - und es wurde hart um sie gekämpft.

Die Ideen von 1848 verbreiteten sich um die ganze Welt und veränderten die Verhältnisse zum Bessern, zuweilen aber auch zum viel Schlechteren. Und aus den Trümmern erhob sich ein neues und ganz anderes Europa.

Ausstattung: mit 42 s/w-Abbildungen und 5 Karten