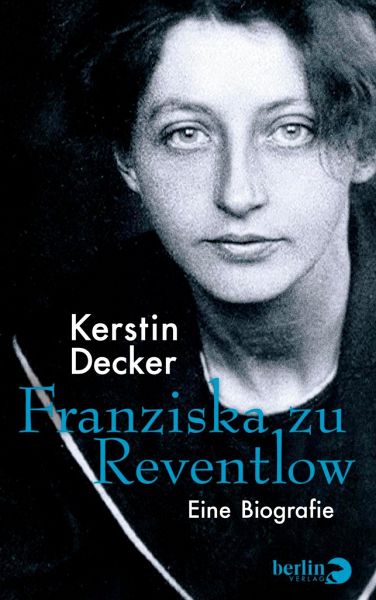

Franziska zu Reventlow

Eine Biografie

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

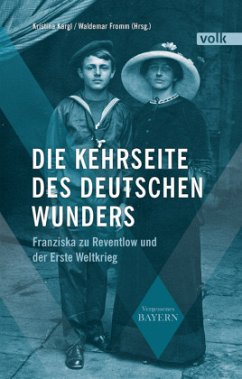

Sie war der Stern der Münchner Boheme, Virtuosin der freien Liebe, Avantgardistin der Alleinerziehenden, Vorläuferin des modernen intellektuellen Prekariats und nicht zuletzt eine bis heute unterschätzte Schriftstellerin. Man hat in ihr die Urgroßmutter der sexuellen Revolution identifiziert, aber den Preis übersehen, den sie zahlte.Am 25. Juli 1918 stürzt Franziska zu Reventlow in Locarno vom Fahrrad. Nach einer Notoperation stirbt sie am frühen Morgen des 26. Juli 1918 an Herzversagen - 47 Jahre alt.Weil sie, obwohl ein Mädchen, kompromisslos »ich« sagte, wurde die junge Comtesse v...

Sie war der Stern der Münchner Boheme, Virtuosin der freien Liebe, Avantgardistin der Alleinerziehenden, Vorläuferin des modernen intellektuellen Prekariats und nicht zuletzt eine bis heute unterschätzte Schriftstellerin. Man hat in ihr die Urgroßmutter der sexuellen Revolution identifiziert, aber den Preis übersehen, den sie zahlte.

Am 25. Juli 1918 stürzt Franziska zu Reventlow in Locarno vom Fahrrad. Nach einer Notoperation stirbt sie am frühen Morgen des 26. Juli 1918 an Herzversagen - 47 Jahre alt.

Weil sie, obwohl ein Mädchen, kompromisslos »ich« sagte, wurde die junge Comtesse von ihrer Familie verstoßen und beinahe entmündigt. Die Vielliebende fand es verantwortungslos, an Männern, die ihr gefielen, vorüberzugehen. Sie streifte manchen intim, den man immer noch kennt, etwa Rainer Maria Rilke, Karl Wolfskehl oder Ludwig Klages. Zum ersten Mal wird die Biografie ihrer Lieben erzählt, denn auch Lieben sind Lebewesen: Sie werden geboren, reifen und sterben, aber nicht alle. In Kerstin Deckers ebenso tragischem wie komischem Bericht dieses Lebens bleibt vom Bild der robusten Männersammlerin fast nichts übrig. Es entsteht ein einzigartiges Mutter-Kind-Porträt und das Bild einer Frau, die eine so weltüberlegen-hochironische Prosa schrieb, dass es Männern schwerfiel, an eine Autorin zu glauben.

Am 25. Juli 1918 stürzt Franziska zu Reventlow in Locarno vom Fahrrad. Nach einer Notoperation stirbt sie am frühen Morgen des 26. Juli 1918 an Herzversagen - 47 Jahre alt.

Weil sie, obwohl ein Mädchen, kompromisslos »ich« sagte, wurde die junge Comtesse von ihrer Familie verstoßen und beinahe entmündigt. Die Vielliebende fand es verantwortungslos, an Männern, die ihr gefielen, vorüberzugehen. Sie streifte manchen intim, den man immer noch kennt, etwa Rainer Maria Rilke, Karl Wolfskehl oder Ludwig Klages. Zum ersten Mal wird die Biografie ihrer Lieben erzählt, denn auch Lieben sind Lebewesen: Sie werden geboren, reifen und sterben, aber nicht alle. In Kerstin Deckers ebenso tragischem wie komischem Bericht dieses Lebens bleibt vom Bild der robusten Männersammlerin fast nichts übrig. Es entsteht ein einzigartiges Mutter-Kind-Porträt und das Bild einer Frau, die eine so weltüberlegen-hochironische Prosa schrieb, dass es Männern schwerfiel, an eine Autorin zu glauben.