Johann Wolfgang von Goethe

Broschiertes Buch

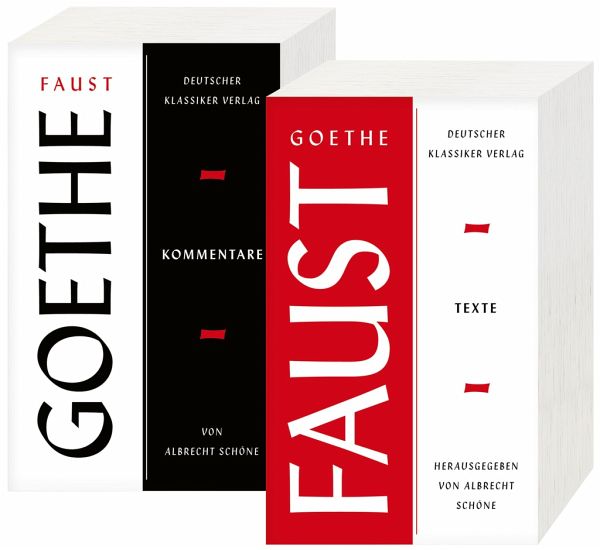

Faust. Zwei Teilbände.

Texte und Kommentare

Herausgegeben: Schöne, Albrecht;Kommentar: Schöne, Albrecht

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Als Albrecht Schönes Edition von Goethes Faust 1994 im Deutschen Klassiker Verlag erstmals erschien, war das Echo einhellig: ein Meisterwerk der Goethe-Philologie mit bahnbrechenden Erkenntnissen für Text und Kommentar. Im Laufe von über 20 Jahren wurde diese Ausgabe vom Herausgeber mehrfach an den jeweils aktuellen Forschungsstand herangeführt.

Die nun vorgelegte 8. Auflage bietet nach der Revision von 2005 mit einer Fülle von Funden, Ergänzungen, Erweiterungen und Aktualisierungen eine grunderneuerte und abschließende Fassung aus der Hand des Herausgebers.

Die nun vorgelegte 8. Auflage bietet nach der Revision von 2005 mit einer Fülle von Funden, Ergänzungen, Erweiterungen und Aktualisierungen eine grunderneuerte und abschließende Fassung aus der Hand des Herausgebers.

Johann Wolfgang Goethe, am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren, absolvierte ein Jurastudium und trat dann in den Regierungsdienst am Hof von Weimar ein. 1773 veröffentlichte er Götz von Berlichingen (anonym) und 1774 Die Leiden des jungen Werthers. Es folgte eine Vielzahl weiterer Veröffentlichungen, zu den berühmtesten zählen Italienische Reise (1816/1817), Wilhelm Meisters Lehrjahre (1798) und Faust (1808). Johann Wolfgang Goethe starb am 22. März 1832 in Weimar.

Bild: Wikipedia

Produktdetails

- DKV Taschenbuch 52

- Verlag: Deutscher Klassiker Verlag

- Artikelnr. des Verlages: DKV TB 52

- 3. Aufl.

- Seitenzahl: 2000

- Erscheinungstermin: 10. Juli 2017

- Deutsch

- Abmessung: 177mm x 108mm x 60mm

- Gewicht: 1003g

- ISBN-13: 9783618680529

- ISBN-10: 361868052X

- Artikelnr.: 46775987

Herstellerkennzeichnung

Deutscher Klassikerverlag

Torstraße 44

10119 Berlin

info@suhrkamp.de

»Neuentdeckung eines Kontinents.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

Goethes „Faust“ bildet nicht nur den Höhepunkt der deutschen Klassik, er gehört zweifelsohne zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Die Tragödie, die den Menschen in allen seinen Möglichkeiten und Verstrickungen zeigt, gilt aber auch als Gipfel der …

Mehr

Goethes „Faust“ bildet nicht nur den Höhepunkt der deutschen Klassik, er gehört zweifelsohne zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Die Tragödie, die den Menschen in allen seinen Möglichkeiten und Verstrickungen zeigt, gilt aber auch als Gipfel der „modernen“ Dichtung.

Fast sein ganzes Leben lang beschäftigte sich Johann Wolfgang Goethe mit diesem Stoff. Es war ein mehr als 60 Jahre dauernder, oft unterbrochener Schaffensprozess. Am end-gültigen Text von „Faust“ hat Goethe buchstäblich bis zum Vorabend seines Todes gefeilt. Wenige Tage nachdem er das Manuskript als definitiv vollendet zusiegelte, starb Goethe.

Goethes „Faust“ geht zurück auf das Volksbuch „Historia von D. Johann Fausten“ (1587). Thema der Tragödie ist das Streben des bürgerlichen Individuums nach Erkenntnis, per-sönlichem Glück und sinnvoller gesellschaftlicher Betätigung. Goethe gestaltete diesen Entwicklungsprozess seines Helden vom dämonischen Hexensabbat bis zum Dienst zum Wohle der Allgemeinheit. Faust, der im Laufe dieser Entwicklung viel Schuld auf sich lädt, wird am Ende des Dramas ebenso gerettet wie seine Geliebte Gretchen am Ende des ersten Teils.

Der Deutsche Klassiker Verlag hat nun eine zweibändige Taschenbuchausgabe herausgebracht, die als Edition erstmals 1994 erschien. Neben dem Originaltext präsentiert sie vor allem einen umfangreichen Kommentarteil, der auf dem neuesten Stand der Goethe-Forschung ist. Band 1 bringt neben der „Tragödie Erster und Zweiter Teil“ auch eine frühere Fassung des „Faust“ (nach der Handschrift des Hoffräuleins Luise von Göchhausen) sowie die als „Paralipomena“ bekannten Entwürfe, die hier auch editiert werden. Darüber hinaus enthält der Textband Informationen zur Entstehungsgeschichte, Handschriften-Abbildungen und Theaterzeichnungen (von Goethe) sowie verschiedene Register.

Der Kommentar-Band (1146 Seiten) präsentiert Kommentierungen und Deutungen des Germanisten Albrecht Schöne, der in seiner Einführung „Absichten und Anlage des Kommentars“ allerdings betont: „Also zur Ermutigung: Man braucht hier nicht alles zu lesen.“ Wer es dennoch tut, zumindest in großen Teilen, erfährt neben Szenen-Kommentaren und Stellenerläuterungen auch literarische, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge. Dem Leser werden also viele Anregungen, Lektürehinweise und Einsichten geliefert. Die DKV-Ausgabe besticht außerdem durch ein modernes Outfit und einen moderaten Preis.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für