PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Nicole Seifert erzählt die Geschichte der Gruppe 47 aus einer neuen Perspektive: der der Frauen. Ihr Ergebnis kommt einer Sensation gleich. »Einige Herren sagten etwas dazu« macht es zwingend, die deutsche Gegenwartsliteratur neu zu denken, die literarische Landschaft neu zu ordnen.Es waren viel mehr Autorinnen bei den berühmt-berüchtigten Treffen der Gruppe 47 als Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger, aber sie sind in Vergessenheit geraten, sie fielen aus der Geschichte heraus - wie sich nun herausstellt, hatte man ihnen oftmals gar nicht erst Zutritt gewährt. Und wurden sie miterzählt...

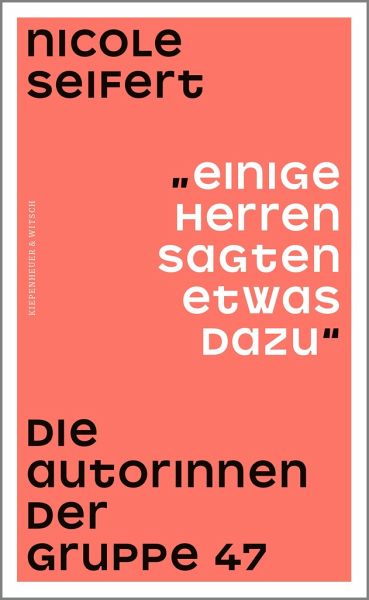

Nicole Seifert erzählt die Geschichte der Gruppe 47 aus einer neuen Perspektive: der der Frauen. Ihr Ergebnis kommt einer Sensation gleich. »Einige Herren sagten etwas dazu« macht es zwingend, die deutsche Gegenwartsliteratur neu zu denken, die literarische Landschaft neu zu ordnen.

Es waren viel mehr Autorinnen bei den berühmt-berüchtigten Treffen der Gruppe 47 als Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger, aber sie sind in Vergessenheit geraten, sie fielen aus der Geschichte heraus - wie sich nun herausstellt, hatte man ihnen oftmals gar nicht erst Zutritt gewährt. Und wurden sie miterzählt, dann nicht als Autorinnen ihrer Texte, sondern als begehrenswerte Körper oder als tragische Wesen. Nicole Seifert erzählt von den Erfahrungen der Autorinnen bei der Gruppe 47, von ihrem Leben in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in der BRD und von ihren Werken.

Ein kluges, augenöffnendes Buch, das sofort große Lektürelust entfacht. Schriftstellerinnen wie Gisela Elsner undGabriele Wohmann müssen neu gelesen, Schriftstellerinnen wie Ruth Rehmann, Helga M. Novak und Barbara König neu entdeckt werden. Ein ganz neuer Blick auf die Gruppe 47 und die Nachkriegsliteratur, der uns bis in die Gegenwart führt.

Es waren viel mehr Autorinnen bei den berühmt-berüchtigten Treffen der Gruppe 47 als Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger, aber sie sind in Vergessenheit geraten, sie fielen aus der Geschichte heraus - wie sich nun herausstellt, hatte man ihnen oftmals gar nicht erst Zutritt gewährt. Und wurden sie miterzählt, dann nicht als Autorinnen ihrer Texte, sondern als begehrenswerte Körper oder als tragische Wesen. Nicole Seifert erzählt von den Erfahrungen der Autorinnen bei der Gruppe 47, von ihrem Leben in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in der BRD und von ihren Werken.

Ein kluges, augenöffnendes Buch, das sofort große Lektürelust entfacht. Schriftstellerinnen wie Gisela Elsner undGabriele Wohmann müssen neu gelesen, Schriftstellerinnen wie Ruth Rehmann, Helga M. Novak und Barbara König neu entdeckt werden. Ein ganz neuer Blick auf die Gruppe 47 und die Nachkriegsliteratur, der uns bis in die Gegenwart führt.

Nicole Seifert ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und gelernte Verlagsbuchhändlerin und arbeitet als Übersetzerin und Autorin. Ihr Buch 'FrauenLiteratur. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt' erschien 2021 und löste eine Debatte über weibliches Schreiben aus. Nicole Seifert ist Mitherausgeberin der Reihe 'rororo Entdeckungen', in der Romane unbekannter Autorinnen des 20. Jahrhunderts (wieder)veröffentlicht werden.

Produktdetails

- Verlag: Kiepenheuer & Witsch

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 352

- Erscheinungstermin: 8. Februar 2024

- Deutsch

- Abmessung: 213mm x 147mm x 36mm

- Gewicht: 524g

- ISBN-13: 9783462003536

- ISBN-10: 3462003534

- Artikelnr.: 69134264

Herstellerkennzeichnung

Kiepenheuer & Witsch GmbH

Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln

produktsicherheit@kiwi-verlag.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensentin Tina Hartmann zeigt sich zutiefst überzeugt von Nicole Seiferts Sachbuch "Einige Herren sagten etwas dazu'". Die Literaturwissenschaftlerin stellt darin siebzehn Autorinnen der Gruppe 47 vor, die von dieser systematisch abgewertet und von der Literaturgeschichtsschreibung verdrängt wurden, vor. Das laut Hartmann "spektakuläre" Ergebnis von Seiferts Studie liegt in dem Nachweis, dass bei diesem Ausschluss Misogynie und Militarismus ineinandergriffen: Seifert kann laut der Rezensentin nämlich zeigen, dass Schriftstellerinnen wie Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger nicht nur nicht ernst genommen und auf ihre Körperlichkeit reduziert, sondern auch deshalb von der Gruppe ausgeschlossen wurden, weil zu deren Konsens die Teilnahme am Krieg und deren nachträgliche "Verklärung" gehörten. Dabei wurden, wie Hartmann resümiert, Texte wie Aichingers "Die größere Hoffnung" auch aufgrund ihrer erstmaligen Thematisierung der NS-Vernichtungslager marginalisiert. Das Buch, das sich auch heutzutage weniger bekannten Autorinnen wie Helga M. Novak und Renate Rasp widmet, kann die Rezensentin allen, die jene zu Unrecht an den Rand gedrängten Schriftstellerinnen wiederentdecken und den frauenfeindlichen Bedingungen der Kanonisierung etwas entgegensetzen wollen, uneingeschränkt empfehlen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Dieses Buch legt den Finger in die richtige Wunde.« Christoph Ohrem WDR 5 20240322

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.06.2024

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.06.2024Der bessere Teil der deutschen Nachkriegsliteratur

Achtung, diese Frauen schreiben uns an die Wand: Nicole Seifert rehabilitiert die vergessenen Autorinnen der Gruppe 47

Über die Gruppe 47 schien wissenschaftspublizistisch alles gesagt, nachdem 2016 Jörg Magenau mit "Princeton 66" in einem Abgesang das Feld von hinten aufgerollt hatte. Oder fehlt da was? Ja, sagt Nicole Seifert in ihrem Buch "Einige Herren sagten etwas dazu": die Autorinnen! Die Gruppe 47 ist ihr Bohrkern für eine überzeugende Analyse des misogynen und sexistischen Literatursystems im zwanzigsten Jahrhundert, das bis in die Gegenwart reicht. Doch das ist nicht das einzige spektakuläre Ergebnis.

Die zuvor gängige

Achtung, diese Frauen schreiben uns an die Wand: Nicole Seifert rehabilitiert die vergessenen Autorinnen der Gruppe 47

Über die Gruppe 47 schien wissenschaftspublizistisch alles gesagt, nachdem 2016 Jörg Magenau mit "Princeton 66" in einem Abgesang das Feld von hinten aufgerollt hatte. Oder fehlt da was? Ja, sagt Nicole Seifert in ihrem Buch "Einige Herren sagten etwas dazu": die Autorinnen! Die Gruppe 47 ist ihr Bohrkern für eine überzeugende Analyse des misogynen und sexistischen Literatursystems im zwanzigsten Jahrhundert, das bis in die Gegenwart reicht. Doch das ist nicht das einzige spektakuläre Ergebnis.

Die zuvor gängige

Mehr anzeigen

Benachteiligung von Autorinnen sollte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr gelten, da Autorinnen in steigender Frequenz und mit steigendem Selbstbewusstsein publizierten. Dennoch entfielen im Lesekanon deutscher Gymnasien auch für diesen Zeitraum nur etwa zehn Prozent auf Autorinnentexte. Die Gründe dafür führen direkt zur Gruppe 47.

Zu deren Eintrittskarten gehörten die Kriegsteilnahme und deren Verklärung als Zwang oder Verführung. Einen regelrechten "linken Corpsgeist" wollte der absolutistisch über die Gruppeneinladungen herrschende Hans Werner Richter erzeugen, und so blieben Exilautoren als "Vaterlandsverräter" bis zum Schluss von den Treffen ausgeschlossen. Auch alliierte re-education verbat sich Richter, wie übrigens auch Wolfgang Borchert.

Die beredte "Rechtfertigungsprosa" (Johann Sonnleitner), mit der sich die Autoren - nicht nur die der Gruppe 47 - in Selbstmitleid ergingen und die sie mit ihrer (männlichen) Leserschaft verband, bedeutete ein grundsätzliches Ausschlusskriterium jener siebzehn von Seifert vorgestellten Autorinnen, die bei den Treffen der Gruppe 47 zwischen 1947 und 1967 ihre Texte vorlasen.

Nicht nur Ingeborg Bachmann fühlte sich 1958 "unter deutsche Nazis" gefallen, auch Ilse Aichinger, Tochter einer Jüdin, störte mit ihren Texten über die Opfer. Mit "Die größere Hoffnung" hatte sie 1947 den ersten Roman über KZs als Vernichtungslager der NS-Rassenpolitik verfasst. Ähnlich Ingeborg Drewitz, die 1955 "eins der ersten Theaterstücke, die sich mit der Judenvernichtung und den Konzentrationslagern befassten", schrieb.

Autorin für Autorin zeigt Seifert, dass deren Texte systematisch jene Auseinandersetzung mit dem Mitläufertum während der NS-Zeit und dem daraus resultierenden anhaltenden Antisemitismus in Deutschland und Österreich lieferten, die die Autoren verweigerten - ein Thema, das Richter bis zum Ende seines Lebens bagatellisieren sollte. Damit steht Ingeborg Bachmanns Verbindung von Faschismus und patriarchalem Sexismus in ihrem einzigen fertiggestellten Roman, "Malina", plötzlich nicht mehr solitär, sondern eingebettet in ein gemeinsames Bewusstsein ihrer Zeitgenossinnen. Mit diesem Innovationsbeweis der Autorinnen fordert "Einige Männer sagten etwas dazu" geradezu zur Revision des Kanons der Nachkriegsliteratur auf.

Auch weil diese Inhalte den Konsens der Gruppenteilnehmer störten, wurde statt über die Literatur der Autorinnen über ihre Körper "verhandelt": von verbalen bis zu massiven körperlichen Übergriffen, als etwa Aichinger in ihrem Zimmer nicht nur Heinrich Böll auf dem Sofa, sondern einen weiteren Teilnehmer nackt in ihrem Bett vorfand. Systematisch wurden sie in Männerphantasien und Frauenrollen eingehegt. Beginnend mit Ilse Schneider-Lengyel, in deren Hütte am Bannwaldsee bei Füssen Richter die Gruppe für deren erstes Treffen 1947 einquartierte, von ihr durchfüttern ließ und Schneider-Lengyel dafür mit der vollständigen Ausstreichung als Autorin bedachte.

In der Furcht, dass die Frauen "uns an die Wand" schreiben (Günter Grass), wurde "Bachmann als hilfloses, schusseliges Frauchen" diminuiert, Barbara König als "rachsüchtiges Raubtier" dämonisiert, Gisela Elsner zu "Kleopatra", Helga M. Novak eine "schöne Frau aus der Fischfabrik" und Renate Rasp die "ungeratene Tochter" genannt. Vor diesem Hintergrund ist die Distanzierung fast aller Autorinnen vom "Latzhosen"-Feminismus ihrer Zeit nicht nur pragmatische Strategie gegenüber einer patriarchalen Literaturkritik, sondern zunehmend verzweifelter Versuch, das Augenmerk von ihrem Geschlecht auf die Literatur zu lenken.

Vergeblich. Ihre Texte wurden verdrängt, die Anekdoten überdauerten bis hinein in die teils hämischen Nachrufe. Kritik und Literaturgeschichtsschreibung machten sie zu Varianten der misogynen Kernerzählung von der Frau, die aufbegehrt und untergeht. Monolithisch blieben nur Bachmann und Aichinger, Letztere sakrosankt durch ihre Ehe mit Günter Eich. Die Umdeutung der Literatur auf den Körper musste übrigens auch ein Mann über sich ergehen lassen: Als Paul Celan 1952 die "Todesfuge" las, verweigerte Richter die Auseinandersetzung mit dem Gedicht, indem er dem Holocaust-Überlebenden den "Tonfall von Goebbels" vorwarf.

Obgleich Seifert viel bestehende Forschung kompiliert, ist ihre systematische Verbindung von Militarismus und Sexismus ebenso überraschend wie bestechend. Darüber hinaus liefert "Einige Herren sagten etwas dazu" eine Einführung ins Werk der siebzehn Autorinnen, die Lust darauf macht, die zu Unrecht Vergessenen wiederzuentdecken. Es ist damit das Buch der Stunde für alle, die sich den misogynen Ausschlusskriterien der Kanonisierung im zwanzigsten Jahrhundert und deren persistierenden Strukturen entgegenstellen wollen. Darüber hinaus gelingt Seifert das Kunststück, dem breiten Lesepublikum eine Literaturwissenschaft nahezubringen, die gesellschaftliche Prozesse direkt erfahrbar macht. TINA HARTMANN

Nicole Seifert: "Einige Herren sagten etwas dazu". Die Autorinnen der Gruppe 47.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 352 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.

Zu deren Eintrittskarten gehörten die Kriegsteilnahme und deren Verklärung als Zwang oder Verführung. Einen regelrechten "linken Corpsgeist" wollte der absolutistisch über die Gruppeneinladungen herrschende Hans Werner Richter erzeugen, und so blieben Exilautoren als "Vaterlandsverräter" bis zum Schluss von den Treffen ausgeschlossen. Auch alliierte re-education verbat sich Richter, wie übrigens auch Wolfgang Borchert.

Die beredte "Rechtfertigungsprosa" (Johann Sonnleitner), mit der sich die Autoren - nicht nur die der Gruppe 47 - in Selbstmitleid ergingen und die sie mit ihrer (männlichen) Leserschaft verband, bedeutete ein grundsätzliches Ausschlusskriterium jener siebzehn von Seifert vorgestellten Autorinnen, die bei den Treffen der Gruppe 47 zwischen 1947 und 1967 ihre Texte vorlasen.

Nicht nur Ingeborg Bachmann fühlte sich 1958 "unter deutsche Nazis" gefallen, auch Ilse Aichinger, Tochter einer Jüdin, störte mit ihren Texten über die Opfer. Mit "Die größere Hoffnung" hatte sie 1947 den ersten Roman über KZs als Vernichtungslager der NS-Rassenpolitik verfasst. Ähnlich Ingeborg Drewitz, die 1955 "eins der ersten Theaterstücke, die sich mit der Judenvernichtung und den Konzentrationslagern befassten", schrieb.

Autorin für Autorin zeigt Seifert, dass deren Texte systematisch jene Auseinandersetzung mit dem Mitläufertum während der NS-Zeit und dem daraus resultierenden anhaltenden Antisemitismus in Deutschland und Österreich lieferten, die die Autoren verweigerten - ein Thema, das Richter bis zum Ende seines Lebens bagatellisieren sollte. Damit steht Ingeborg Bachmanns Verbindung von Faschismus und patriarchalem Sexismus in ihrem einzigen fertiggestellten Roman, "Malina", plötzlich nicht mehr solitär, sondern eingebettet in ein gemeinsames Bewusstsein ihrer Zeitgenossinnen. Mit diesem Innovationsbeweis der Autorinnen fordert "Einige Männer sagten etwas dazu" geradezu zur Revision des Kanons der Nachkriegsliteratur auf.

Auch weil diese Inhalte den Konsens der Gruppenteilnehmer störten, wurde statt über die Literatur der Autorinnen über ihre Körper "verhandelt": von verbalen bis zu massiven körperlichen Übergriffen, als etwa Aichinger in ihrem Zimmer nicht nur Heinrich Böll auf dem Sofa, sondern einen weiteren Teilnehmer nackt in ihrem Bett vorfand. Systematisch wurden sie in Männerphantasien und Frauenrollen eingehegt. Beginnend mit Ilse Schneider-Lengyel, in deren Hütte am Bannwaldsee bei Füssen Richter die Gruppe für deren erstes Treffen 1947 einquartierte, von ihr durchfüttern ließ und Schneider-Lengyel dafür mit der vollständigen Ausstreichung als Autorin bedachte.

In der Furcht, dass die Frauen "uns an die Wand" schreiben (Günter Grass), wurde "Bachmann als hilfloses, schusseliges Frauchen" diminuiert, Barbara König als "rachsüchtiges Raubtier" dämonisiert, Gisela Elsner zu "Kleopatra", Helga M. Novak eine "schöne Frau aus der Fischfabrik" und Renate Rasp die "ungeratene Tochter" genannt. Vor diesem Hintergrund ist die Distanzierung fast aller Autorinnen vom "Latzhosen"-Feminismus ihrer Zeit nicht nur pragmatische Strategie gegenüber einer patriarchalen Literaturkritik, sondern zunehmend verzweifelter Versuch, das Augenmerk von ihrem Geschlecht auf die Literatur zu lenken.

Vergeblich. Ihre Texte wurden verdrängt, die Anekdoten überdauerten bis hinein in die teils hämischen Nachrufe. Kritik und Literaturgeschichtsschreibung machten sie zu Varianten der misogynen Kernerzählung von der Frau, die aufbegehrt und untergeht. Monolithisch blieben nur Bachmann und Aichinger, Letztere sakrosankt durch ihre Ehe mit Günter Eich. Die Umdeutung der Literatur auf den Körper musste übrigens auch ein Mann über sich ergehen lassen: Als Paul Celan 1952 die "Todesfuge" las, verweigerte Richter die Auseinandersetzung mit dem Gedicht, indem er dem Holocaust-Überlebenden den "Tonfall von Goebbels" vorwarf.

Obgleich Seifert viel bestehende Forschung kompiliert, ist ihre systematische Verbindung von Militarismus und Sexismus ebenso überraschend wie bestechend. Darüber hinaus liefert "Einige Herren sagten etwas dazu" eine Einführung ins Werk der siebzehn Autorinnen, die Lust darauf macht, die zu Unrecht Vergessenen wiederzuentdecken. Es ist damit das Buch der Stunde für alle, die sich den misogynen Ausschlusskriterien der Kanonisierung im zwanzigsten Jahrhundert und deren persistierenden Strukturen entgegenstellen wollen. Darüber hinaus gelingt Seifert das Kunststück, dem breiten Lesepublikum eine Literaturwissenschaft nahezubringen, die gesellschaftliche Prozesse direkt erfahrbar macht. TINA HARTMANN

Nicole Seifert: "Einige Herren sagten etwas dazu". Die Autorinnen der Gruppe 47.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 352 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.

Schließen

Der bessere Teil der deutschen Nachkriegsliteratur

Achtung, diese Frauen schreiben uns an die Wand: Nicole Seifert rehabilitiert die vergessenen Autorinnen der Gruppe 47

Über die Gruppe 47 schien wissenschaftspublizistisch alles gesagt, nachdem 2016 Jörg Magenau mit "Princeton 66" in einem Abgesang das Feld von hinten aufgerollt hatte. Oder fehlt da was? Ja, sagt Nicole Seifert in ihrem Buch "Einige Herren sagten etwas dazu": die Autorinnen! Die Gruppe 47 ist ihr Bohrkern für eine überzeugende Analyse des misogynen und sexistischen Literatursystems im zwanzigsten Jahrhundert, das bis in die Gegenwart reicht. Doch das ist nicht das einzige spektakuläre Ergebnis.

Die zuvor gängige

Achtung, diese Frauen schreiben uns an die Wand: Nicole Seifert rehabilitiert die vergessenen Autorinnen der Gruppe 47

Über die Gruppe 47 schien wissenschaftspublizistisch alles gesagt, nachdem 2016 Jörg Magenau mit "Princeton 66" in einem Abgesang das Feld von hinten aufgerollt hatte. Oder fehlt da was? Ja, sagt Nicole Seifert in ihrem Buch "Einige Herren sagten etwas dazu": die Autorinnen! Die Gruppe 47 ist ihr Bohrkern für eine überzeugende Analyse des misogynen und sexistischen Literatursystems im zwanzigsten Jahrhundert, das bis in die Gegenwart reicht. Doch das ist nicht das einzige spektakuläre Ergebnis.

Die zuvor gängige

Mehr anzeigen

Benachteiligung von Autorinnen sollte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr gelten, da Autorinnen in steigender Frequenz und mit steigendem Selbstbewusstsein publizierten. Dennoch entfielen im Lesekanon deutscher Gymnasien auch für diesen Zeitraum nur etwa zehn Prozent auf Autorinnentexte. Die Gründe dafür führen direkt zur Gruppe 47.

Zu deren Eintrittskarten gehörten die Kriegsteilnahme und deren Verklärung als Zwang oder Verführung. Einen regelrechten "linken Corpsgeist" wollte der absolutistisch über die Gruppeneinladungen herrschende Hans Werner Richter erzeugen, und so blieben Exilautoren als "Vaterlandsverräter" bis zum Schluss von den Treffen ausgeschlossen. Auch alliierte re-education verbat sich Richter, wie übrigens auch Wolfgang Borchert.

Die beredte "Rechtfertigungsprosa" (Johann Sonnleitner), mit der sich die Autoren - nicht nur die der Gruppe 47 - in Selbstmitleid ergingen und die sie mit ihrer (männlichen) Leserschaft verband, bedeutete ein grundsätzliches Ausschlusskriterium jener siebzehn von Seifert vorgestellten Autorinnen, die bei den Treffen der Gruppe 47 zwischen 1947 und 1967 ihre Texte vorlasen.

Nicht nur Ingeborg Bachmann fühlte sich 1958 "unter deutsche Nazis" gefallen, auch Ilse Aichinger, Tochter einer Jüdin, störte mit ihren Texten über die Opfer. Mit "Die größere Hoffnung" hatte sie 1947 den ersten Roman über KZs als Vernichtungslager der NS-Rassenpolitik verfasst. Ähnlich Ingeborg Drewitz, die 1955 "eins der ersten Theaterstücke, die sich mit der Judenvernichtung und den Konzentrationslagern befassten", schrieb.

Autorin für Autorin zeigt Seifert, dass deren Texte systematisch jene Auseinandersetzung mit dem Mitläufertum während der NS-Zeit und dem daraus resultierenden anhaltenden Antisemitismus in Deutschland und Österreich lieferten, die die Autoren verweigerten - ein Thema, das Richter bis zum Ende seines Lebens bagatellisieren sollte. Damit steht Ingeborg Bachmanns Verbindung von Faschismus und patriarchalem Sexismus in ihrem einzigen fertiggestellten Roman, "Malina", plötzlich nicht mehr solitär, sondern eingebettet in ein gemeinsames Bewusstsein ihrer Zeitgenossinnen. Mit diesem Innovationsbeweis der Autorinnen fordert "Einige Männer sagten etwas dazu" geradezu zur Revision des Kanons der Nachkriegsliteratur auf.

Auch weil diese Inhalte den Konsens der Gruppenteilnehmer störten, wurde statt über die Literatur der Autorinnen über ihre Körper "verhandelt": von verbalen bis zu massiven körperlichen Übergriffen, als etwa Aichinger in ihrem Zimmer nicht nur Heinrich Böll auf dem Sofa, sondern einen weiteren Teilnehmer nackt in ihrem Bett vorfand. Systematisch wurden sie in Männerphantasien und Frauenrollen eingehegt. Beginnend mit Ilse Schneider-Lengyel, in deren Hütte am Bannwaldsee bei Füssen Richter die Gruppe für deren erstes Treffen 1947 einquartierte, von ihr durchfüttern ließ und Schneider-Lengyel dafür mit der vollständigen Ausstreichung als Autorin bedachte.

In der Furcht, dass die Frauen "uns an die Wand" schreiben (Günter Grass), wurde "Bachmann als hilfloses, schusseliges Frauchen" diminuiert, Barbara König als "rachsüchtiges Raubtier" dämonisiert, Gisela Elsner zu "Kleopatra", Helga M. Novak eine "schöne Frau aus der Fischfabrik" und Renate Rasp die "ungeratene Tochter" genannt. Vor diesem Hintergrund ist die Distanzierung fast aller Autorinnen vom "Latzhosen"-Feminismus ihrer Zeit nicht nur pragmatische Strategie gegenüber einer patriarchalen Literaturkritik, sondern zunehmend verzweifelter Versuch, das Augenmerk von ihrem Geschlecht auf die Literatur zu lenken.

Vergeblich. Ihre Texte wurden verdrängt, die Anekdoten überdauerten bis hinein in die teils hämischen Nachrufe. Kritik und Literaturgeschichtsschreibung machten sie zu Varianten der misogynen Kernerzählung von der Frau, die aufbegehrt und untergeht. Monolithisch blieben nur Bachmann und Aichinger, Letztere sakrosankt durch ihre Ehe mit Günter Eich. Die Umdeutung der Literatur auf den Körper musste übrigens auch ein Mann über sich ergehen lassen: Als Paul Celan 1952 die "Todesfuge" las, verweigerte Richter die Auseinandersetzung mit dem Gedicht, indem er dem Holocaust-Überlebenden den "Tonfall von Goebbels" vorwarf.

Obgleich Seifert viel bestehende Forschung kompiliert, ist ihre systematische Verbindung von Militarismus und Sexismus ebenso überraschend wie bestechend. Darüber hinaus liefert "Einige Herren sagten etwas dazu" eine Einführung ins Werk der siebzehn Autorinnen, die Lust darauf macht, die zu Unrecht Vergessenen wiederzuentdecken. Es ist damit das Buch der Stunde für alle, die sich den misogynen Ausschlusskriterien der Kanonisierung im zwanzigsten Jahrhundert und deren persistierenden Strukturen entgegenstellen wollen. Darüber hinaus gelingt Seifert das Kunststück, dem breiten Lesepublikum eine Literaturwissenschaft nahezubringen, die gesellschaftliche Prozesse direkt erfahrbar macht. TINA HARTMANN

Nicole Seifert: "Einige Herren sagten etwas dazu". Die Autorinnen der Gruppe 47.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 352 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.

Zu deren Eintrittskarten gehörten die Kriegsteilnahme und deren Verklärung als Zwang oder Verführung. Einen regelrechten "linken Corpsgeist" wollte der absolutistisch über die Gruppeneinladungen herrschende Hans Werner Richter erzeugen, und so blieben Exilautoren als "Vaterlandsverräter" bis zum Schluss von den Treffen ausgeschlossen. Auch alliierte re-education verbat sich Richter, wie übrigens auch Wolfgang Borchert.

Die beredte "Rechtfertigungsprosa" (Johann Sonnleitner), mit der sich die Autoren - nicht nur die der Gruppe 47 - in Selbstmitleid ergingen und die sie mit ihrer (männlichen) Leserschaft verband, bedeutete ein grundsätzliches Ausschlusskriterium jener siebzehn von Seifert vorgestellten Autorinnen, die bei den Treffen der Gruppe 47 zwischen 1947 und 1967 ihre Texte vorlasen.

Nicht nur Ingeborg Bachmann fühlte sich 1958 "unter deutsche Nazis" gefallen, auch Ilse Aichinger, Tochter einer Jüdin, störte mit ihren Texten über die Opfer. Mit "Die größere Hoffnung" hatte sie 1947 den ersten Roman über KZs als Vernichtungslager der NS-Rassenpolitik verfasst. Ähnlich Ingeborg Drewitz, die 1955 "eins der ersten Theaterstücke, die sich mit der Judenvernichtung und den Konzentrationslagern befassten", schrieb.

Autorin für Autorin zeigt Seifert, dass deren Texte systematisch jene Auseinandersetzung mit dem Mitläufertum während der NS-Zeit und dem daraus resultierenden anhaltenden Antisemitismus in Deutschland und Österreich lieferten, die die Autoren verweigerten - ein Thema, das Richter bis zum Ende seines Lebens bagatellisieren sollte. Damit steht Ingeborg Bachmanns Verbindung von Faschismus und patriarchalem Sexismus in ihrem einzigen fertiggestellten Roman, "Malina", plötzlich nicht mehr solitär, sondern eingebettet in ein gemeinsames Bewusstsein ihrer Zeitgenossinnen. Mit diesem Innovationsbeweis der Autorinnen fordert "Einige Männer sagten etwas dazu" geradezu zur Revision des Kanons der Nachkriegsliteratur auf.

Auch weil diese Inhalte den Konsens der Gruppenteilnehmer störten, wurde statt über die Literatur der Autorinnen über ihre Körper "verhandelt": von verbalen bis zu massiven körperlichen Übergriffen, als etwa Aichinger in ihrem Zimmer nicht nur Heinrich Böll auf dem Sofa, sondern einen weiteren Teilnehmer nackt in ihrem Bett vorfand. Systematisch wurden sie in Männerphantasien und Frauenrollen eingehegt. Beginnend mit Ilse Schneider-Lengyel, in deren Hütte am Bannwaldsee bei Füssen Richter die Gruppe für deren erstes Treffen 1947 einquartierte, von ihr durchfüttern ließ und Schneider-Lengyel dafür mit der vollständigen Ausstreichung als Autorin bedachte.

In der Furcht, dass die Frauen "uns an die Wand" schreiben (Günter Grass), wurde "Bachmann als hilfloses, schusseliges Frauchen" diminuiert, Barbara König als "rachsüchtiges Raubtier" dämonisiert, Gisela Elsner zu "Kleopatra", Helga M. Novak eine "schöne Frau aus der Fischfabrik" und Renate Rasp die "ungeratene Tochter" genannt. Vor diesem Hintergrund ist die Distanzierung fast aller Autorinnen vom "Latzhosen"-Feminismus ihrer Zeit nicht nur pragmatische Strategie gegenüber einer patriarchalen Literaturkritik, sondern zunehmend verzweifelter Versuch, das Augenmerk von ihrem Geschlecht auf die Literatur zu lenken.

Vergeblich. Ihre Texte wurden verdrängt, die Anekdoten überdauerten bis hinein in die teils hämischen Nachrufe. Kritik und Literaturgeschichtsschreibung machten sie zu Varianten der misogynen Kernerzählung von der Frau, die aufbegehrt und untergeht. Monolithisch blieben nur Bachmann und Aichinger, Letztere sakrosankt durch ihre Ehe mit Günter Eich. Die Umdeutung der Literatur auf den Körper musste übrigens auch ein Mann über sich ergehen lassen: Als Paul Celan 1952 die "Todesfuge" las, verweigerte Richter die Auseinandersetzung mit dem Gedicht, indem er dem Holocaust-Überlebenden den "Tonfall von Goebbels" vorwarf.

Obgleich Seifert viel bestehende Forschung kompiliert, ist ihre systematische Verbindung von Militarismus und Sexismus ebenso überraschend wie bestechend. Darüber hinaus liefert "Einige Herren sagten etwas dazu" eine Einführung ins Werk der siebzehn Autorinnen, die Lust darauf macht, die zu Unrecht Vergessenen wiederzuentdecken. Es ist damit das Buch der Stunde für alle, die sich den misogynen Ausschlusskriterien der Kanonisierung im zwanzigsten Jahrhundert und deren persistierenden Strukturen entgegenstellen wollen. Darüber hinaus gelingt Seifert das Kunststück, dem breiten Lesepublikum eine Literaturwissenschaft nahezubringen, die gesellschaftliche Prozesse direkt erfahrbar macht. TINA HARTMANN

Nicole Seifert: "Einige Herren sagten etwas dazu". Die Autorinnen der Gruppe 47.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 352 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.

Schließen

Aufrüttelnder Bericht über Schriftstellerinnen der Gruppe 47. Ein wichtiges Buch!

Im Jahr 1947 lud die Autorin Ilse Schneider-Lengyel Schriftsteller in ihr Haus am Bannwaldsee ein. Sie sorgte für Kost und Logis. Es war der Startschuss für die Gruppe 47. Es sollten Treffen …

Mehr

Aufrüttelnder Bericht über Schriftstellerinnen der Gruppe 47. Ein wichtiges Buch!

Im Jahr 1947 lud die Autorin Ilse Schneider-Lengyel Schriftsteller in ihr Haus am Bannwaldsee ein. Sie sorgte für Kost und Logis. Es war der Startschuss für die Gruppe 47. Es sollten Treffen voller literarischer Brisanz werden, ein Austausch auf Augenhöhe, um die neue Literatur in Deutschland nach dem Krieg wieder voranzubringen. Es gab strikte Regeln, wer dabei sein durfte. Diese begründeten sich u.a. mit der Kriegsvergangenheit der Autor:innen.

S. 210: „… er [Richter] wollte denen, die einen anderen Umgang mit dem Nationalsozialismus gefunden hatten als den Gehorsam, kein Gehör verschaffen.“ Sie wollten eine junge Literatur schaffen, von den alten Klassikern abgrenzen. Zwanzig Jahre später waren sie selbst „alt“, junges Blut nicht unbedingt willkommen.

Die Namen der Männer, die sich um Hans Werner Richter scharten, dürften vielen von uns mehr oder weniger bekannt sein. Aber wie sieht es mit den Autorinnen aus? Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann. Und dann? Kennen wir die Namen Drewitz, Wohmann, Elsner, König, Koschel, Reinig, Fleming, Novak, Borchers, Plessen, Frischmuth, Rasp?

Das waren in ihrer Zeit alles zum Teil sehr erfolgreiche Autorinnen, doch sie schafften es nicht, uns in Erinnerung zu bleiben, oder gar im Kanon.

Seifert beleuchtet in diesem wirklich sehr lesenswerten Buch die Umstände, wie es dazu kam, wie gute Autorinnen unterdrückt, wenig beachtet und sexualisiert wurden. Sie stellt uns die Frauen vor, erläutert ihr schriftstellerisches Werk – und welche Erfahrungen sie bei den Gruppentreffen machten. Und diese Begegnungen hatten meistens, angeführt durch Aussagen von Richter, einen sehr negativen, sexistischen Beigeschmack. Nicht selten wurden die teilnehmenden Autorinnen nur nach ihrem Äußeren bewertet, nicht aber nach ihrem schreiberischen Können.

Redakteure des Spiegels bliesen ins das selbe Horn, Diskreditierungen, sogar posthum, waren weit häufiger zu lesen als wohlwollende Kritik. Auch die ehemalige Gastgeberin wurde als solche ausgenützt, ihr literarisches Werk abgewertet. Die Details in diesem Buch sind wirklich sehr haarsträubend.

S.178: „Zweifel an der Eigenständigkeit der Arbeit zu säen und auf das Äußere der Autorin auszuweichen – beides bewährte Strategien, um die Arbeit von Schriftstellerinnen abzuwerten. [am Beispiel von Gisela Elsner]

Das Buch ist äußerst sorgsam recherchiert und zusammengestellt. Die einzelne Passagen zu den Treffen und Autorinnen lesen sich spannend wie ein Krimi. Sie stecken voller Details, und klingen dennoch nicht überladen. Ganz große Kunst ist das.

Es ist ein sehr wichtiges Werk, den „vergessenen“ Autorinnen wieder Gehör zu schaffen. Und es ist mehr als ein hoch erhobener Zeigefinger, wie es alte weiße Männer schafften, im Literaturbetrieb ihre Misogynie und alteingesessenes Patriarchat durchzusetzen. Erschreckend und schockierend ist das. Darum: kauft und lest dieses Buch! Es steht so vieles darin, so immens viele Informationen darüber, was der Literatur mehr oder weniger entsagt bzw. vorenthalten und versteckt wurde. Ganz große Leseempfehlung.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Günter Grass, Heinrich Böll, Siegfried Lenz …

Sagen dir die Namen was? Ja?

… Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger …

Diese auch noch?

… und was ist mit Ruth Rehmann, Ingrid Bachér, Ilse Schneider-Lengyel oder Ingeborg Drewitz, um nur um einige zu …

Mehr

Günter Grass, Heinrich Böll, Siegfried Lenz …

Sagen dir die Namen was? Ja?

… Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger …

Diese auch noch?

… und was ist mit Ruth Rehmann, Ingrid Bachér, Ilse Schneider-Lengyel oder Ingeborg Drewitz, um nur um einige zu nennen?

Nein? Wirklich? Noch nie gehört?

Genau so erging es mir, als ich die letztgenannten Namen und noch viele weitere von anderen Autorinnen gelesen habe – ich hatte sie davor noch nie gehört.

Nicole Seifert gibt mit ihrem Buch einen Gesamtüberblick über die Gruppe 47 bezüglich deren Entstehung, die konkreten Abläufe der Treffen sowie deren Teilnehmer. Dabei wird deutlich, dass überwiegend Männer und nur wenige Frauen dazu eingeladen waren. Und selbst diese Teilnehmerinnen bekamen, im Vergleich zu vielen männlichen Schriftstellern, kaum Aufmerksamkeit und sind heute so gut wie in Vergessenheit geraten. Die Gründe dafür sind vielfältig und werden von Nicole Seifert in ihrer Studie vielschichtig und eindrucksvoll herausgearbeitet.

So wurden bspw. in Texten des Feuilletons sowie u.a. in privaten Aufzeichnungen anderer Teilnehmer die Autorinnen zuerst bezüglich ihres Aussehens beschrieben, beurteilt und teils ausschließlich darauf reduziert. „Den Autorinnenkörper außen vor zu lassen, nur den Text zu betrachten, scheint unmöglich“, so folgert Seifert sinngemäß.

Nebstdem entwirft das Buch zudem Potraits der an den Tagungen teilnehmenden Autorinnen und gibt zugleich Einblicke in deren Werk, sodass man beim Lesen regelrecht Lust bekommt, diese für sich selbst zu entdecken. Immerhin konnten fast ausschließlich Männer bedeutenden und primär lang anhaltenden Ruhm für sich gewinnen.

Ich hoffe, dass dies erst der Beginn der Aufarbeitung ist und in Zukunft noch viele weitere Werke über diese und ähnliche Thematiken folgen werden. Weiterhin bleibt zu wünschen, dass viele darin besprochene Schriftstellerinnen wieder aufgelegt und von einem breiten Publikum beachtet und vor allem gelesen werden!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für