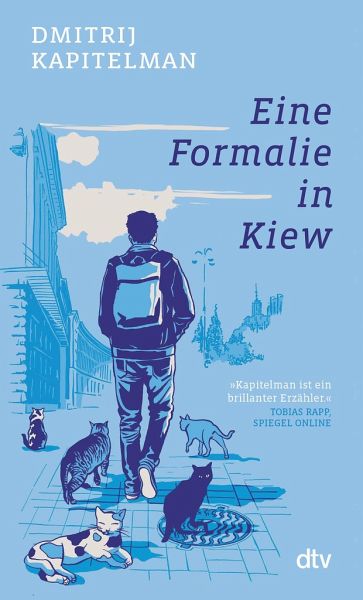

Dmitrij Kapitelman

Broschiertes Buch

Eine Formalie in Kiew

Roman 'Kapitelman ist ein brillanter Erzähler.' Spiegel Online

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine berührende Liebeserklärung an Heimat und FamilieDmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Nach 25 Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts außer Kindheitserinnerungen verbindet. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten. 'Eine Formalie in Kiew' ist d...

Eine berührende Liebeserklärung an Heimat und Familie

Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Nach 25 Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts außer Kindheitserinnerungen verbindet. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten. 'Eine Formalie in Kiew' ist die Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung in die Fremde zog und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu werden.

Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Nach 25 Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts außer Kindheitserinnerungen verbindet. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten. 'Eine Formalie in Kiew' ist die Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung in die Fremde zog und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu werden.

Dmitrij Kapitelman, 1986 in Kiew geboren, kam im Alter von acht Jahren als 'Kontingentflüchtling' mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Derzeit arbeitet er als freier Journalist in Berlin und veröffentlicht Musik unter dem Künstlernamen Dheema. Auf Facebook und bei Twitter: @Kapitelmanslife.

Produktdetails

- Verlag: DTV

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 176

- Erscheinungstermin: 12. Januar 2023

- Deutsch

- Abmessung: 112mm x 188mm x 17mm

- Gewicht: 162g

- ISBN-13: 9783423148429

- ISBN-10: 342314842X

- Artikelnr.: 63752150

Herstellerkennzeichnung

dtv Verlagsgesellschaft

Tumblingerstraße 21

80337 München

produktsicherheit@dtv.de

"Keiner kann wie Dmitrij Kapitelman neue Begriffe erfinden, unvergleichlich ist seine melancholische Leichtigkeit, mit der er tieftraurige Dinge erzählen kann." Brigitte Bücher Sonderheft, 2/2021 "Die Zärtlichkeit mit der Kapitelman seine Figuren zeichnet, ist berührend. ... Eine kurzweilige und angenehme Lektüre ist dieses Buch, das uns einer beiläufigen Schönheit schildert, wie eine Familie letztendlich auch in all ihrer Heimatlosigkeit beieinander bleiben und neu zueinander finden kann." Jonathan Böhm, SWR 2, 08.06.21 "Kapitelman ist ein brillanter Erzähler, lustig, selbstironisch und mit klarem Blick. Eine Formalie in Kiew erzählt davon, wie nah die Ukraine Europa eigentlich ist." Tobias Rapp, Spiegel online, 07.03.22 "Tragisches und

Mehr anzeigen

Komisches sind ganz nah beieinander. Ein junges, frisches Buch und ein schönes Plädoyer für mehr Menschlichkeit und weniger Bürokratie." Melanie Fischer, Deutschlandfunk Kultur Lesart, 07.05.21 "Kapitelman hat einen wachen Blick und beweist in seinem Roman eine enorme Beobachtungsgabe. Dieses Buch zu lesen ist ein großes Vergnügen. ... ein großes Sprachtalent." WDR 2, 10.03.21 "Kapitelman verhandelt .. ein Bewusstsein für die Fluidität von Zugehörigkeiten, den Wandel und das Nebeneinander von Identitäten, für Widersprüche, die nur von außen wie Widersprüche wirken." Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung, 06.03.21 "Das ist ungeheuer liebevoll ... es ist so, dass es einem die Tränen der Rührung in die Augen treibt. Man möchte diesem Autor danken für diesen wunderschönen Text." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 02.03.21 "Es liest sich gut weg. Kapitelmann ... hat einen hat einen eingängigen Sound, den bewies er schon im wunderbaren Debüt "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters". Auch in der "Formalie" findet er an der richtigen Stelle zärtliche Worte." Andreas Scheiner, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 28.02.21 "Ein sprachliches Feuerwerk. ... Dmitrij Kapitelman erzählt mit viel Humor und sprachlicher Fantasie ... immer wieder erfrischend selbstironisch. ... Er vermittelt auf eindrückliche Weise die prekäre Situation des zwischen den Stühlen sitzenden Migranten, der dazu noch von den ambivalenten Gefühlen gegenüber seinen Eltern gebeutelt wird." Fokke Joel, Die Tageszeitung, 22.02.21 "Zum Heulen witzig ... Dieses Buch nimmt mit auf eine sehr persönliche Reise in ein Land, das allen Klischees widerspricht, um einige dann doch, aber anders als erwartet, zu bestätigen. Es führt in eine vieldeutige Sprachwelt ein ... und ist vor allem eine Einladung zum Dialog." Natascha Freundel, rbb Kulturradio, 09.02.21 "Solche Passagen, wie sie Kapitelman gelingen, kann kaum ein Gegenwartsautor in dieser heiteren Anmut und Zärtlichkeit unserer Sprache entlocken. ... Man begleitet diesen Helden und lässt sich verzaubern von einem schier unverwüstlich wirkenden Glauben an Menschlichkeit." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 02.02.21 "Kapitelman erzählt voller Witz, Wärme und Esprit. ... Dmitrij Kapitelman schreibt witzig wie Sasa Stanisic, zärtlich-sentimental wie Joseph Roth und ethnografisch genau wie Emilia Smechowski." Marc Reichwein, Die Welt, 30.01.21 "Lehrreich, vor allem aber mit einem wunderbaren Humor beschrieben. Das macht stilistisch Freude, ist wortgewandt und gedankentief." Matthias Schmidt, MDR Kultur, 27.01.21 "Es geht Kapitelman stark ums Sprachliche. Nicht nur, dass er sächsischen Zungenschlag gut schriftlich zu imitieren weiß, er liefert in seinem Buch auch eine Sprachphänomenologie des Postsozialismus. Und das nicht in platt denunziatorischer Weise, sondern satirisch zugespitzt vor allem über seine Eigenschaft als Doppelsprachler: ... So dient "Eine Formalie in Kiew" auf höchst intelligente Weise der Völkerverständigung - im buchstäblichen Sinne. Obwohl das Buch voller Klischees steckt, deren Richtigkeit es aber lustvoll zu belegen versteht." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.01.21 "Kapitelman stößt eine Lachluke auf, durch die Licht in die düsteren Debatten unserer Zeit dringt. ... Er hat ein zärtliches Buch geschrieben: zärtlich seiner alten Heimat gegenüber und seiner neuen, seinem Vaterland und seiner Muttersprache, seinem Papa und seiner Mama. Ein Buch mit zärtlichem Humor vor allem, jeder Witz eine Liebkosung. Eine große Eltern-Sohn-Liebesgeschichte, ein Plädoyer für mehr Herz und weniger Formalien." Tobias Becker, Spiegel Online, 25.01.21 "Ein wunderbar tragisch-komisches Buch über die Auswirkungen von Migration." Mareike Ilsemann, WDR5, 23.01.21 "Dmitrij Kapitelman erzählt seelenvoll und produziert doch in keinem Moment Kitsch. Sein Roman ist eine 'schmerzsozialisierte', dabei unverhohlen zärtliche Liebeserklärung an ein Elternpaar, dem es nicht gegeben war, in Deutschland heimisch zu werden. Dass Nationalitäten etwas Gleichgültiges sind und nicht wert, Bindungen zu ruinieren, ist das Resümee der meisterhaft unbeschwert erzählten und doch so traurigen Geschichte." Sigrid Brinkmann, Deutschlandfunk Kultur, 21.01.21

Schließen

Gebundenes Buch

Nach 25 Jahren in Deutschland und der Beobachtung der unsäglichen politischen Entwicklungen insbesondere im Osten beschließt der Autor sich nun endlich um die Staatsbürgerschaft des Landes zu bemühen, in dem er aufgewachsen ist und sich zu Hause fühlt. Mit der Ukraine …

Mehr

Nach 25 Jahren in Deutschland und der Beobachtung der unsäglichen politischen Entwicklungen insbesondere im Osten beschließt der Autor sich nun endlich um die Staatsbürgerschaft des Landes zu bemühen, in dem er aufgewachsen ist und sich zu Hause fühlt. Mit der Ukraine verbindet ihn nicht mehr viel, dennoch muss er nach Kiew reisen, um dort eine neue Geburtsurkunde und eine Apostille zu besorgen. Schon seit vielen Jahren war er nicht mehr dort, manche Straßenzüge gleichen noch jenen seiner Kindheitserinnerungen, andere sind nicht wiederzuerkennen. Er sucht die alte Wohnung seiner Familie auf, in der tatsächlich im Kinderzimmer noch immer derselbe Teppichboden liegt. Auch alte Freunde und Verwandte trifft er wieder, immer auch mit der Sprache kämpfend, die ihm fremd geworden ist. Wundersamerweise sind seine Dokumente zügig fertig und er will schon die Rückreise antreten, doch dann kündigt sein Vater sein Kommen an und macht dabei einen völlig verwirrten Eindruck. Dies bestätigt sich rasch: offenbar die Folgen eines Schlaganfalls, also muss er sich erst einmal um die Gesundheit des alten Mannes kümmern.

Kapitelmans Reise nach Deutschland beginnt wie viele in den 1990er Jahren. Als jüdische Kontingentflüchtlinge konnte die Familie in den Westen kommen, wo sich jedoch die Hoffnungen und Erwartungen nur bedingt erfüllten. Bald schon verklären die Eltern die alte Heimat, was zu einem unweigerlichen Bruch zwischen den Generationen führt: die Kinder finden sich zügig ein, leben unauffällig wie ihre deutschen Freunde, doch die Eltern bleiben immer ein Stück weit noch in der Vergangenheit verhaftet. Die Reise in das Geburtsland wird dann zu einer Entdeckungsreise in die Fremde, nicht nur Sprache fehlt, sondern auch die Gepflogenheiten müssen die Kinder sich mühsam aneignen. Kapitelman schildert dieses Erlebnis mit einem lockeren Ton, der von feiner Ironie geprägt ist, die jedoch die Zwischentöne nicht verdeckt, sondern eher noch schärft.

Zunächst dominiert der Behördenirrsinn, der als Ausgangspunkt für die Handlung dient. Sowohl auf deutscher wie auch auf ukrainischer Seite verwundert so manche Paragrafenabsurdität, hierzulande geprägt von rigider Formalität, dort von „Entdankungen“, der zufälligen Beigabe von kleinen und größeren Geldgeschenken, die Vorgänge nicht nur beschleunigen, sondern überhaupt erst ermöglichen. Die Entfremdung von der Heimat, der Verlust der Sprache – wobei dies in einem zweisprachigen Land, das sich auch noch im Krieg befindet und wo die Verwendung der „falschen“ mit nicht wenigen Vorbehalte einhergeht – die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Lebensentwürfe: Kapitelmans schildert seine Eindrücke und Begegnungen authentisch und lebhaft und lässt den Leser an seinen Gedanken teilhaben.

Mit dem Erscheinen des Vaters verschiebt sich der Schwerpunkt, weniger die Begegnung mit dem Fremden steht im Vordergrund als viel mehr der schwierige Umgang mit dem Vater, der nicht mehr der Mann ist, den er kannte. Einfachste Fragen werden zu großen Hürden, die Hände und Füße wollen nicht mehr wie gewohnt gehorchen und die bittere Wahrheit kann kaum mehr verleugnet werden. Der Autor muss nicht nur seine Geburtsstadt neu kennenlernen, sondern auch seine Eltern, denn diese sind ebenso nicht mehr diejenigen, die sie einmal waren.

Auch wenn viele Themen eher trauriger Natur sind und nachdenklich stimmen, lebt der Roman doch von einem heiteren Ton, der insbesondere die alltäglichen Absurditäten pointiert wiedergibt. Immer wieder muss man schmunzeln, obwohl die Lage eigentlich ernst ist. Dmitrij Kapitelman gelingt so eine Liebeserklärung an Kiew und seine Bewohner und eine unterhaltsame literarische Spurensuche nach seinen Wurzeln, die er schon vertrocknet glaubte und die ihn unerwartet seinen Eltern wieder ganz nahe bringt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Acht Jahre war Dmitrij Kapitelman alt, als er Mitte der neunziger Jahre mit seiner Familie als Kontingentflüchtling aus der Ukraine in Deutschland ankam. Mittlerweile ist er 34 und denkt, dass es an der Zeit ist, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Gedacht, getan, die …

Mehr

Acht Jahre war Dmitrij Kapitelman alt, als er Mitte der neunziger Jahre mit seiner Familie als Kontingentflüchtling aus der Ukraine in Deutschland ankam. Mittlerweile ist er 34 und denkt, dass es an der Zeit ist, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Gedacht, getan, die benötigten Dokumente hat er beisammen. Aber er hat nicht mit der deutschen Bürokratie gerechnet, die zusätzlich noch eine Apostille braucht, sprich ein Beglaubigungsdokument, das deren Echtheit bestätigt. Mir fiel dazu sofort der Songtext von Reinhard Meys „Ein Antrag auf Erteilung eines Antragformulars ein“. Und diese Apostille gibt es nur in seiner Geburtsstadt. Also macht er sich auf nach Kiew, versehen mit den guten Ratschlägen seiner Eltern.

Diese Reise in die Vergangenheit ist bittersüß. Es sind nicht nur die Erinnerungen, die er mit der Realität abgleicht, sondern auch das, was ihm über die Ukraine vermittelt wurde. Und gleichzeitig wird ihm immer mehr die Kluft bewusst, die sich zwischen ihm, dem „Demokratiedeutschen“ und seinen Eltern aufgetan hat.

Die Eltern, die eigentlich nie wirklich in Deutschland angekommen sind, noch immer in diesem Niemandsland zwischen alter und neuer Heimat hängengeblieben sind, ihre Identität und sich selbst verloren haben. Die Mutter, die kein Interesse mehr an dem hat, was um sie herum geschieht und deren Lebensinhalt mittlerweile nur noch die unzähligen sibirischen Katzen sind, mit denen sie sich umgibt. Der Vater, dem seine einstige Fröhlichkeit und Aufgeschlossenheit abhanden gekommen ist und der sich mehr und mehr in sich selbst zurückzieht, in ein Land, zu dem nur er Zugang hat.

Auch wenn Kapitelman ein guter Beobachter ist, mit Wortwitz und Ironie die Absurditäten der ukrainischen Gegenwart analysiert, so liegt doch über all dieser Unbeschwertheit eine tiefe Traurigkeit. Und so wird aus dieser Suche nach den Wurzeln eine berührende, nie kitschige Liebeserklärung an seine Eltern, denn jetzt versteht er.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für