Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Statt: 28,00 €**

**Preis der gebundenen Originalausgabe, Ausstattung einfacher als verglichene Ausgabe.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

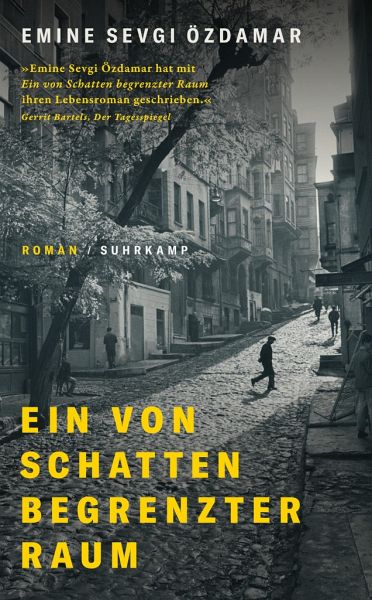

Emine Sevgi Özdamars Bestseller ist die wortgewaltige Begehung eines Raums zwischen Bedrohung und Geborgenheit - ein vielstimmiges Loblied auf ein Nachkriegseuropa, in dem es für kurze Zeit möglich schien, mit den Mitteln der Poesie Grenzen einzureißen. Er ist der sehnsuchtsvolle Nachruf auf die Freunde, Künstler, Bekanntschaften, die sie auf ihrem Weg begleiteten. Nach dem Militärputsch 1971 flieht die Erzählerin aus Istanbul übers Meer nach Europa. Wie auch andere Künstlerinnen und Künstler, Linke und Intellektuelle fürchtet sie um ihre Existenz. Im Gepäck: das unbedingte Verlang...

Emine Sevgi Özdamars Bestseller ist die wortgewaltige Begehung eines Raums zwischen Bedrohung und Geborgenheit - ein vielstimmiges Loblied auf ein Nachkriegseuropa, in dem es für kurze Zeit möglich schien, mit den Mitteln der Poesie Grenzen einzureißen. Er ist der sehnsuchtsvolle Nachruf auf die Freunde, Künstler, Bekanntschaften, die sie auf ihrem Weg begleiteten.

Nach dem Militärputsch 1971 flieht die Erzählerin aus Istanbul übers Meer nach Europa. Wie auch andere Künstlerinnen und Künstler, Linke und Intellektuelle fürchtet sie um ihre Existenz. Im Gepäck: das unbedingte Verlangen, den so jäh gekappten kulturellen Reichtum ihres Landes andernorts bekannt zu machen und lebendig zu halten. Im geteilten Berlin, auf den Boulevards von Paris, im Zwiegespräch mit bewunderten Dichtern und Denkern, findet sie schließlich eine »Pause der Hölle«, in der Kunst, Politik und Leben uneingeschränkt vereinbar scheinen.

Nach dem Militärputsch 1971 flieht die Erzählerin aus Istanbul übers Meer nach Europa. Wie auch andere Künstlerinnen und Künstler, Linke und Intellektuelle fürchtet sie um ihre Existenz. Im Gepäck: das unbedingte Verlangen, den so jäh gekappten kulturellen Reichtum ihres Landes andernorts bekannt zu machen und lebendig zu halten. Im geteilten Berlin, auf den Boulevards von Paris, im Zwiegespräch mit bewunderten Dichtern und Denkern, findet sie schließlich eine »Pause der Hölle«, in der Kunst, Politik und Leben uneingeschränkt vereinbar scheinen.

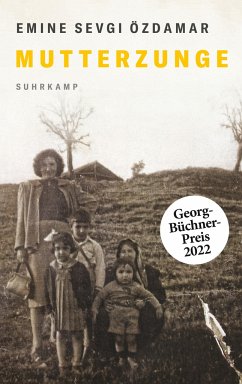

Emine Sevgi Özdamar wuchs in Istanbul auf, wo sie die Schauspielschule besuchte. Mitte der siebziger Jahre ging sie nach Berlin und Paris und arbeitete mit den Regisseuren Benno Besson, Matthias Langhoff und Claus Peymann. Sie übernahm zahlreiche Filmrollen und schreibt seit 1982 Theaterstücke, Romane und Erzählungen. Emine Sevgi Özdamar lebt in Berlin.

Produktdetails

- suhrkamp taschenbuch 5288

- Verlag: Suhrkamp

- Artikelnr. des Verlages: ST 5288

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 762

- Erscheinungstermin: 11. Januar 2023

- Deutsch

- Abmessung: 188mm x 117mm x 41mm

- Gewicht: 522g

- ISBN-13: 9783518472880

- ISBN-10: 3518472887

- Artikelnr.: 63677527

Herstellerkennzeichnung

Suhrkamp Verlag

Torstraße 44

10119 Berlin

info@suhrkamp.de

»Ein Epos der Weltversprengung.« Susanne Mayer DIE ZEIT 20221205

Gebundenes Buch

Kunst als Ersatzheimat

Die türkischstämmige Schauspielerin und Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar hat mit «Ein von Schatten begrenzter Raum» nach 17 Jahren wieder einen Roman veröffentlicht, der als autofiktionales Werk eine Bilanz ihres Lebens zieht. Gleich zu …

Mehr

Kunst als Ersatzheimat

Die türkischstämmige Schauspielerin und Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar hat mit «Ein von Schatten begrenzter Raum» nach 17 Jahren wieder einen Roman veröffentlicht, der als autofiktionales Werk eine Bilanz ihres Lebens zieht. Gleich zu Beginn hält sich die Ich-Erzählerin, auf der Flucht vor den politischen Verhältnissen in Istanbul, 1971 auf einer der türkischen Inseln auf, von der aus Lesbos zu sehen ist. Dort sei Europa, erklärt ihr ein Einheimischer, dort werde es niemals dunkel. Der fiktionale Anteil des Romans wird schon bald deutlich, als ihr nämlich die Krähen auf der Insel dringend davon abraten, als Schauspielerin nach Deutschland zu gehen. «Auf einer deutschen Bühne ist eine türkische Frau eine türkische Frau, und eine türkische Frau ist eine Putzfrau. Das ist die tägliche Realität. Du kannst in Deutschland am Theater nur als Putzfrau Karriere machen», erklären ihr die schwarz gefiederten, visionären Unglücks-Boten, - und formulieren damit eines der Leitmotive dieses Romans.

Kann man als jemand, der die geografische Heimat verloren hat, in der Kunst seine Heimat finden, lautet die Kernfrage, ein weiteres Leitmotiv, das in diesem Roman in vielen Facetten, wenn auch oft ironisch, thematisiert wird. Die Protagonistin geht zunächst nach West-Berlin und arbeitet, zwischen West und Ost pendelnd, als Regieassistentin ihres Mentors Benno Besson an der Ostberliner Volksbühne. Ihre endlosen Streifzüge durch das «Kriegsinvalidenberlin» sind ein erster erzählerischer Höhepunkt des Romans. Mit scharfem Blick für die allgegenwärtigen Kriegsspuren an den zerschossenen Häusern nennt sie die zerstörte Metropole fortan «Draculas Grabmal». Man höre dort gleichermaßen das Schweigen der Täter wie auch die Stimmen der Opfer, für sie ein eher destruktives künstlerisches Arbeitsklima. Ab 1979 spielt sie dann am Schauspielhaus Bochum unter Matthias Langhoff, Intendant dort wird damals gerade Claus Peymann. Bis sie schließlich Benno Besson nach Paris holt, um an seiner Inszenierung von Brechts «Der kaukasische Kreidekreis» mitzuwirken.

Wesentlich stärker noch als die Berlin-Passagen prägen die endlosen Beschreibungen von Paris den Roman. Dabei stören schon bald die häufigen, oft wortwörtlichen Wiederholungen der immergleichen Szenen das Lesevergnügen. Sei es im Café, in der Metro, zuhause bei den diversen Freunden, die ihr selbstlos Unterkunft gewähren, beim Beschreiben der Eigenarten von deren Katzen oder dem täglichen Besuch eines psychopathischen Nachbarn, der Leser beginnt sich zu langweilen und schließlich zu ärgern. Hinzu kommt eine schwer zu bewältigende Fülle von erzählerischen Details, seien es die unüberschaubar vielen Figuren, denen die Protagonistin begegnet, oder die dauernd wechselnden Orte des Geschehens, die schiere Menge all dessen überfordert den Leser schlichtweg.

Die Art und Weise, wie die Autorin die vielen, in sich abgeschlossenen Szenen ihres Romans mit durchaus auch dokumentarischem Anspruch aneinander reiht, das erinnert an die Techniken von Bühne und Film. Besonders überzeugend sind dabei die ins Mystische weisenden Szenen, wenn Tiere oder Gegenstände plötzlich zu reden beginnen, oder wenn die Romanheldin immer wieder mal auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise am Grab von Edith Piaf zu der Sängerin spricht, ihr das Herz ausschüttet. Man kann diesen Roman auch als Versuch interpretieren, das libertäre Lebensgefühl einer Epoche herauf zu beschwören, um damit die gegenwärtige Leere, «Ein von Schatten begrenzter Raum», glücklich zu überwinden. Dabei wird nicht nur Vergangenheit und Gegenwart angenähert, es wird im Rückblick sogar, mit dem Terrorangriff auf Charlie Hebdo beispielweise, Jahrzehnte früher eine schreckliche Zukunft in den Text mit eingebunden. Weniger gelungen ist die traumatische Liebesgeschichte im letzten Drittel dieses in Teilen erfreulichen, dickleibigen Künstler-Romans, der als Ganzes aber nicht überzeugt, weil er mehr will, als er tatsächlich leistet.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Eine literarische Herausforderung

„Der Rest des Raumes ist ohne Schatten. Deswegen sieht es nur dort, wo der Schatten gewachsen ist, wie ein Raum aus, wie ein von Schatten begrenzter Raum“ (Zitat Seite 90) „Der Rest des Raumes war ohne Schatten. Deswegen sah er nur dort, so …

Mehr

Eine literarische Herausforderung

„Der Rest des Raumes ist ohne Schatten. Deswegen sieht es nur dort, wo der Schatten gewachsen ist, wie ein Raum aus, wie ein von Schatten begrenzter Raum“ (Zitat Seite 90) „Der Rest des Raumes war ohne Schatten. Deswegen sah er nur dort, so unsere Schatten gewesen waren, wie ein Raum aus, ein von Schatten begrenzter Raum, der sich mit Leben füllte.“ (Zitat Seite 242)

Inhalt

Die junge Ich-Erzählerin aus Istanbul flüchtet vor der türkischen Militärregierung über das Meer nach Europa. Sie hat in Istanbul die Schauspielschule besucht und hält an ihrem Traum fest, als Schauspielerin zu arbeiten. In Berlin pendelt sie als Assistentin des Regisseurs Benno Besson zwischen West- und Ostberlin. Dann holt Besson sie für sein nächstes Projekt nach Paris, anschließend kehrt sie nach Deutschland zurück, zu Claus Peymann an das Schauspielhaus Bochum. „Die Bühne ist großherzig, dort reden die Toten, und jede Nacht kommen die Zuschauer, um diese Toten zu sehen und ihnen zuzuhören. Und die Toten mischen sich nur am Theater in des Leben der Lebenden.“ (Zitat Seite 506). In Bochum schreibt sie auch ihr erstes Theaterstück.

Thema und Genre

Dieser stark autobiografische Roman handelt von der Suche nach Heimat und eigener Identität in einem fremden kulturellen Umfeld, dem Wunsch, sich selbst auch in neuen, fremden Sprachen zu finden. Auch die politische Vergangenheit und Gegenwart Europas im 20. und aktuellen 21. Jahrhundert sind prägende Themen. Doch vor allem geht es um Kultur, um Literatur und das Leben am Theater.

Charakteren

Dieser Roman schildert das Leben und den Werdegang einer vielseitigen Künstlerin als Schauspielerin, Theaterregisseurin und Schriftstellerin. Damit verbunden sind Erinnerungen an befreundete Künstlerpersönlichkeiten, an Menschen, die sie begleitet und gefördert haben.

Handlung und Schreibstil

Die Geschichte beginnt mit einem Prolog auf einer namentlich nicht genannten Insel ähnlich Alibey Atasi, von der aus man nauf die griechische Insel Lesbos, nach Europa, sehen kann. Dort endet die Geschichte auch mit einem Epilog und dieser Kreis schließt sich wortgenau: „Über uns die Nacht hat aus de dunkelsten Ecken ihrer Erinnerungen etwas herausgeholt und hat dieses Etwas zwischen der Orthodoxkirche, dem Esel, der blinden Frau und mir in der Luft leise verteilt.“ (Zitat Seite 10 und Seite 754). Wortgleiche Wiederholungen wie diese finden sich öfter auf diesen insgesamt 763 Seiten.

Die von vielen Rückblenden unterbrochene Handlung der alltäglichen Ereignisse und Beobachtungen wird in einfachen Sätzen erzählt, ähnlich den Einträgen in einem persönlichen Tagebuch. Doch immer wieder gibt es Überblendungen, plötzlich eingeschobenen Fragmente, die Ort, Zeit und Realität durch- und überschreiten. Dies, und der überbordende Stil der Schilderungen und Beschreibungen fordert sprachlich. Die poetische Sprache, ergänzt durch zweisprachige Gedichte, ist bildintensiv wie ein Film, wie expressionistische Theaterkulissen, aber auch surreal und extrem verstörend und beklemmend, wo es um die Träume der Ich-Erzählerin geht, in denen immer Ängste, Traumata und Tod eine Rolle spielen.

Fazit

Dieser Roman ist eine Herausforderung, eine wilde, anstrengende Reise zwischen dem Wunsch, das Lesen auf Grund der langen, immer wiederkehrenden Gedankenschlingen, der ausufernden Schilderungen und in ihrem Chaos nicht nachvollziehbaren Gedankenbrüche abzubrechen, und der Faszination gerade dieser imposanten sprachlichen Ausdrucksformen der türkisch-deutschen Schriftstellerin.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für