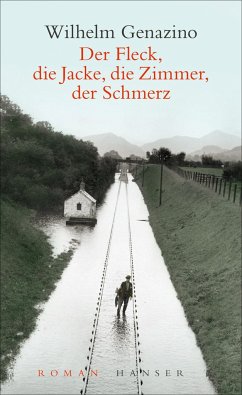

Wilhelm Genazino

Gebundenes Buch

Ein Regenschirm für diesen Tag

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Geld verdienen kann man mit den unterschiedlichsten Tätigkeiten. Zum Beispiel, indem einer seinem Bedürfnis nach distanzierter Betrachtung der Welt folgt, als Probeläufer für Luxushalbschuhe. Er durchstreift die Stadt mit englischem Schuhwerk, trifft dabei zwangsläufig auf eine seiner offenbar zahlreichen früheren Freundinnen, verfasst Gutachten, für die er 200 Mark bekommt. Doch das Arrangement bröckelt. Seine letzte Freundin, Lisa, verlässt ihn, weil sie seine Weigerung, an der Welt mehr als nur flaneurhaften Anteil zu nehmen, nicht mehr erträgt. Und als das englische Schuhhonorar ...

Geld verdienen kann man mit den unterschiedlichsten Tätigkeiten. Zum Beispiel, indem einer seinem Bedürfnis nach distanzierter Betrachtung der Welt folgt, als Probeläufer für Luxushalbschuhe. Er durchstreift die Stadt mit englischem Schuhwerk, trifft dabei zwangsläufig auf eine seiner offenbar zahlreichen früheren Freundinnen, verfasst Gutachten, für die er 200 Mark bekommt. Doch das Arrangement bröckelt. Seine letzte Freundin, Lisa, verlässt ihn, weil sie seine Weigerung, an der Welt mehr als nur flaneurhaften Anteil zu nehmen, nicht mehr erträgt. Und als das englische Schuhhonorar auf 50 Mark herabgesetzt wird, ist Not am Mann.

Wilhelm Genazino, 1943 in Mannheim geboren, lebte in Frankfurt und ist dort im Dezember 2018 gestorben. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Georg-Büchner-Preis und dem Kleist-Preis. Bei Hanser erschienen zuletzt: Bei Regen im Saal (Roman, 2014), Außer uns spricht niemand über uns (Roman, 2016), Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze (Roman, 2018), Der Traum des Beobachters (Aufzeichnungen 1972-2018, 2023).

©Peter-Andreas Hassiepen

Produktdetails

- Verlag: Hanser

- Nachdr.

- Seitenzahl: 176

- Erscheinungstermin: August 2001

- Deutsch

- Abmessung: 212mm x 134mm x 22mm

- Gewicht: 294g

- ISBN-13: 9783446200494

- ISBN-10: 3446200495

- Artikelnr.: 09810281

Herstellerkennzeichnung

Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG

Kolbergerstr. 22

81679 München

info@bod.de

+49 (089) 99830-0

buecher-magazin.deDer namenlose Ich-Erzähler verdient sich etwas Geld, indem er teure Schuhe, teure, rahmengenähte Herrenschuhe einer namhaften Manufaktur, testet. Er flaniert in ihnen durch Frankfurt, schweigend und leicht, seltsam weltabgewandt, und schreibt dann Testberichte. Kann man denn davon leben? Nein. Er lebt von der Berufsunfähigkeitsrente seiner Ex-Freundin. Die schnelllebige Welt der Tüchtigen ist nicht die Seine. Boris Aljinovic, der dem Namenlosen seine Stimme leiht, driftet durch eine Geräuschkulisse, durch Straßen und Cafés, von Frau zu Frau. Wenn dieses Hörspiel einen Wendepunkt hat, dann ist es der Moment, in dem er auf einer Party das Institut für Gedächtnis- und Erlebniskunst erfindet. "Zu uns kommen Menschen, die das Gefühl haben, dass aus ihrem Leben nichts als ein langgezogener Regentag geworden ist und aus ihrem Körper nichts als der Regenschirm für diesen Tag." Dank der Kunstkopf-Stereofonie treibt der Hörer mit dem Protagonisten durch die Straßen, begegnet Susanne, seiner Kindheitsfreundin, der Friseurin und Gelegenheitsprostituierten Margot und meidet den ewig erfolglosen Herrn Himmelsbach.

buecher-magazin.deDer namenlose Ich-Erzähler verdient sich etwas Geld, indem er teure Schuhe, teure, rahmengenähte Herrenschuhe einer namhaften Manufaktur, testet. Er flaniert in ihnen durch Frankfurt, schweigend und leicht, seltsam weltabgewandt, und schreibt dann Testberichte. Kann man denn davon leben? Nein. Er lebt von der Berufsunfähigkeitsrente seiner Ex-Freundin. Die schnelllebige Welt der Tüchtigen ist nicht die Seine. Boris Aljinovic, der dem Namenlosen seine Stimme leiht, driftet durch eine Geräuschkulisse, durch Straßen und Cafés, von Frau zu Frau. Wenn dieses Hörspiel einen Wendepunkt hat, dann ist es der Moment, in dem er auf einer Party das Institut für Gedächtnis- und Erlebniskunst erfindet. "Zu uns kommen Menschen, die das Gefühl haben, dass aus ihrem Leben nichts als ein langgezogener Regentag geworden ist und aus ihrem Körper nichts als der Regenschirm für diesen Tag." Dank der Kunstkopf-Stereofonie treibt der Hörer mit dem Protagonisten durch die Straßen, begegnet Susanne, seiner Kindheitsfreundin, der Friseurin und Gelegenheitsprostituierten Margot und meidet den ewig erfolglosen Herrn Himmelsbach.© BÜCHERmagazin, Elisabeth Dietz (ed)

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.09.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.09.2001Artist der Umständlichkeit

Wilhelm Genazino lobt die Muße im Akkord · Von Hubert Spiegel

Der Schutzumschlag von Wilhelm Genazinos neuem Roman zeigt einen jungen Mann, der mit Hilfe zweier Klappstühle eine vom Regen überflutete Straße überquert. Der rechte Fuß steht auf dem vorderen Stuhl, der linke auf dem hinteren, eine Hand liegt auf der Lehne, die andere hält einen Schirm. Gleich wird er mit beiden Füßen auf dem vorderen Stuhl stehen, dann hinter sich greifen und den zweiten Stuhl vor sich stellen. So kommt er voran, langsam, umständlich, stetig. Allerdings ist an den Stuhlbeinen unschwer zu erkennen, daß das Wasser nicht sehr hoch steht, fünf, sechs Zentimeter vielleicht. Ein Platzregen im Sommer, mehr nicht.

Wilhelm Genazino lobt die Muße im Akkord · Von Hubert Spiegel

Der Schutzumschlag von Wilhelm Genazinos neuem Roman zeigt einen jungen Mann, der mit Hilfe zweier Klappstühle eine vom Regen überflutete Straße überquert. Der rechte Fuß steht auf dem vorderen Stuhl, der linke auf dem hinteren, eine Hand liegt auf der Lehne, die andere hält einen Schirm. Gleich wird er mit beiden Füßen auf dem vorderen Stuhl stehen, dann hinter sich greifen und den zweiten Stuhl vor sich stellen. So kommt er voran, langsam, umständlich, stetig. Allerdings ist an den Stuhlbeinen unschwer zu erkennen, daß das Wasser nicht sehr hoch steht, fünf, sechs Zentimeter vielleicht. Ein Platzregen im Sommer, mehr nicht.

Mehr anzeigen

Das einfachste wäre es gewesen, Schuhe und Strümpfe auszuziehen und barfuß über die Straße zu gehen. Aber dann wäre eine andere Fotografie entstanden, für die Genazino ein anderes Buch hätte schreiben müssen.

Der wasserscheue Jüngling auf den Stühlen, das ist eine Situation, wie sie der Ich-Erzähler des Romans "Ein Regenschirm für diesen Tag" nie erlebt hätte. Nicht als Artist der Umständlichkeit, dem die Klappstühle unter seinen Sohlen zu Kothurnen werden, und nicht einmal als Beobachter - zu spektakulär, zu extravagant ist die Szene. Die Sensationen, denen der Blick von Genazinos Frankfurter Müßiggänger gilt, sind von bescheidenerer Art: Herbstlaub, das Schaufenster eines Zoogeschäfts, Passanten, Staubflusen in der Wohnung, Gestrüpp in den städtischen Grünanlagen. Was den Stuhltänzer mit Genazinos Helden verbindet, ist etwas anderes: Beiden sind Hilfsmittel Hindernisse und Hindernisse Hilfsmittel. Wie immer wieder eins ins andere unversehens umschlägt, dieses Wechselspiel macht die wichtigste Bewegung eines Buches aus, in dem einer unablässig unterwegs ist, weil er um keinen Preis vom Fleck kommen möchte.

Mit sechsundvierzig Jahren ist der Held des Buches alt genug, eine seiner zahlreichen Maximen auf sich selbst anzuwenden: "Alles, was andauert, muß seltsam werden." Und seltsam, sonderlich, verkauzt ist Genazinos Erzähler in der Tat. Ein ehemaliger Achtundsechziger, der nur noch gelegentlich und widerwillig in die alte Untugend der Gesellschaftskritik zurückfällt und den beschwerlichen Marsch durch die Institutionen zugunsten des interesselosen Streunens durch die Frankfurter Innenstadt verweigert hat. Ein Tagedieb und Habenichts, der Luxusschuhe testet und sich vom Honorar, das er für seine Gutachten erhält, kaum über Wasser halten kann. Ein Lebenskünstler, der Kunstlosigkeit zum Prinzip erhoben hat, ein Reflexionsathlet, der den Müßiggang als Schwerarbeit betreibt: rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Ein Workaholic des Nichtstuns und sanftmütiger Bezichtiger alles Bestehenden, der geduldig auf den Tag wartet, "an dem alles was lebt, seine Peinlichkeit eingesteht." In diesem Punkt zumindest ist er seiner Umwelt weit voraus. Immer auf der Suche nach dem erlösenden Wort, das die "Gesamtmerkwürdigkeit" des Lebens auf den Begriff bringen könnte, immer auf der Flucht vor Begegnungen, die ihn aus seinen Tagträumen reißen könnten, gleichzeitig ziellos-emsig damit beschäftigt, einen Ersatz für seine entschwundene Lebensgefährtin Lisa zu finden, ist er sich sicher, daß sein ganzes Leben eine "Peinlichkeitsverdichtung ohne Beispiel" ist.

Kokett und sanft erregt vom süßen Gift des Selbstmitleids, sinniert hier ein Verweigerer aller Konventionen über Wahnsinn, Depression, Selbstmord und Persönlichkeitsspaltung. Daß dieses sorgfältig ausbalancierte Wahnsystem überaus stabil ist, macht dabei den ironischen Witz der Sache aus. Ehrfürchtig denkt der Held über die letzten Dinge nach, aber im Sinn hat er nicht die letztgültige Wahrheit, sondern die endgültige Formulierung: Der Flaneur ist immer auch Aphoristiker.

"Ein Regenschirm für diesen Tag" ist ein Buch, das den Lebenszweifel und die Schwermut federleicht serviert: lebensklug, ironisch, sprachlich brillant. Genazinos Held ist das lustwandelnde Paradoxon eines Mannes, der sich unablässig mit sich selber beschäftigt, in die eigenen Probleme aber möglichst nicht hineingezogen werden möchte. Weil er sich selbst stets im Auge behalten möchte, darf er sich nicht zu nahe kommen. Das bestimmt seine Perspektive. Damit die Last, die er sich selbst ist, ihn nicht zu Boden drückt, muß er seine Ansichten, Meinungen und Probleme, kurzum die ganze eigene Person, allzeit in der Schwebe halten. So sehen wir ihn dank Genazinos Beschreibungskunst vor uns: schwebend, scharf umrissen in seiner ganzen Unschärfe, ein letzter, kunstvoll ironisch gebrochener Reflex jener "Neuen Innerlichkeit", die nach 1968 die deutsche Literatur befallen hatte wie eine ansteckende Krankheit, ein Peinlichkeitserreger. Gegen ihn ist Wilhelm Genazino immun.

Wilhelm Genazino: "Ein Regenschirm für diesen Tag." Roman. Hanser Verlag. München und Wien 2001. 174 S., geb., 35,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der wasserscheue Jüngling auf den Stühlen, das ist eine Situation, wie sie der Ich-Erzähler des Romans "Ein Regenschirm für diesen Tag" nie erlebt hätte. Nicht als Artist der Umständlichkeit, dem die Klappstühle unter seinen Sohlen zu Kothurnen werden, und nicht einmal als Beobachter - zu spektakulär, zu extravagant ist die Szene. Die Sensationen, denen der Blick von Genazinos Frankfurter Müßiggänger gilt, sind von bescheidenerer Art: Herbstlaub, das Schaufenster eines Zoogeschäfts, Passanten, Staubflusen in der Wohnung, Gestrüpp in den städtischen Grünanlagen. Was den Stuhltänzer mit Genazinos Helden verbindet, ist etwas anderes: Beiden sind Hilfsmittel Hindernisse und Hindernisse Hilfsmittel. Wie immer wieder eins ins andere unversehens umschlägt, dieses Wechselspiel macht die wichtigste Bewegung eines Buches aus, in dem einer unablässig unterwegs ist, weil er um keinen Preis vom Fleck kommen möchte.

Mit sechsundvierzig Jahren ist der Held des Buches alt genug, eine seiner zahlreichen Maximen auf sich selbst anzuwenden: "Alles, was andauert, muß seltsam werden." Und seltsam, sonderlich, verkauzt ist Genazinos Erzähler in der Tat. Ein ehemaliger Achtundsechziger, der nur noch gelegentlich und widerwillig in die alte Untugend der Gesellschaftskritik zurückfällt und den beschwerlichen Marsch durch die Institutionen zugunsten des interesselosen Streunens durch die Frankfurter Innenstadt verweigert hat. Ein Tagedieb und Habenichts, der Luxusschuhe testet und sich vom Honorar, das er für seine Gutachten erhält, kaum über Wasser halten kann. Ein Lebenskünstler, der Kunstlosigkeit zum Prinzip erhoben hat, ein Reflexionsathlet, der den Müßiggang als Schwerarbeit betreibt: rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Ein Workaholic des Nichtstuns und sanftmütiger Bezichtiger alles Bestehenden, der geduldig auf den Tag wartet, "an dem alles was lebt, seine Peinlichkeit eingesteht." In diesem Punkt zumindest ist er seiner Umwelt weit voraus. Immer auf der Suche nach dem erlösenden Wort, das die "Gesamtmerkwürdigkeit" des Lebens auf den Begriff bringen könnte, immer auf der Flucht vor Begegnungen, die ihn aus seinen Tagträumen reißen könnten, gleichzeitig ziellos-emsig damit beschäftigt, einen Ersatz für seine entschwundene Lebensgefährtin Lisa zu finden, ist er sich sicher, daß sein ganzes Leben eine "Peinlichkeitsverdichtung ohne Beispiel" ist.

Kokett und sanft erregt vom süßen Gift des Selbstmitleids, sinniert hier ein Verweigerer aller Konventionen über Wahnsinn, Depression, Selbstmord und Persönlichkeitsspaltung. Daß dieses sorgfältig ausbalancierte Wahnsystem überaus stabil ist, macht dabei den ironischen Witz der Sache aus. Ehrfürchtig denkt der Held über die letzten Dinge nach, aber im Sinn hat er nicht die letztgültige Wahrheit, sondern die endgültige Formulierung: Der Flaneur ist immer auch Aphoristiker.

"Ein Regenschirm für diesen Tag" ist ein Buch, das den Lebenszweifel und die Schwermut federleicht serviert: lebensklug, ironisch, sprachlich brillant. Genazinos Held ist das lustwandelnde Paradoxon eines Mannes, der sich unablässig mit sich selber beschäftigt, in die eigenen Probleme aber möglichst nicht hineingezogen werden möchte. Weil er sich selbst stets im Auge behalten möchte, darf er sich nicht zu nahe kommen. Das bestimmt seine Perspektive. Damit die Last, die er sich selbst ist, ihn nicht zu Boden drückt, muß er seine Ansichten, Meinungen und Probleme, kurzum die ganze eigene Person, allzeit in der Schwebe halten. So sehen wir ihn dank Genazinos Beschreibungskunst vor uns: schwebend, scharf umrissen in seiner ganzen Unschärfe, ein letzter, kunstvoll ironisch gebrochener Reflex jener "Neuen Innerlichkeit", die nach 1968 die deutsche Literatur befallen hatte wie eine ansteckende Krankheit, ein Peinlichkeitserreger. Gegen ihn ist Wilhelm Genazino immun.

Wilhelm Genazino: "Ein Regenschirm für diesen Tag." Roman. Hanser Verlag. München und Wien 2001. 174 S., geb., 35,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Lebensklug, ironisch und sprachlich brillant findet Hubert Spiegel diese federleicht servierten Lebenszweifel eines "Workaholic des Nichtstuns". Der "seltsam, sonderlich" verkauzte Held des Buches sei ein Altachtundsechziger, der statt durch die Institutionen zu marschieren lieber interesselos durch die Frankfurter Innenstadt streunt. . Kokett und sanft erregt sei dieser Mann vom "süßen Gift des Selbstmitleids", meint Spiegel, der sich außerordentlich beeindruckt zeigt von dem "sorgfältig ausbalancierten Wahnsystem" dieser Figur.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ein recht geistreich verfasster Bericht eines Fremdlings der Gesellschaft. Der Roman zeigt auch dem Blindesten die kleinen Wunder und Wunderlichkeiten des Alltags in seiner reinsten Form. Die Sprache ist originell, zumindest dem ersten Eindruck nach, jedoch kann man sich nach und nach imme weniger …

Mehr

Ein recht geistreich verfasster Bericht eines Fremdlings der Gesellschaft. Der Roman zeigt auch dem Blindesten die kleinen Wunder und Wunderlichkeiten des Alltags in seiner reinsten Form. Die Sprache ist originell, zumindest dem ersten Eindruck nach, jedoch kann man sich nach und nach imme weniger der beschleichenden Monotonie verweheren. Alles in Allem ein lesenswerter amüsanter Regenschirmroman an trüben Regentagen!

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Dieses Buch ist eine wundervolle Bestätigung für jeden, der sich in seiner wirr anmutenden Gedankenwelt auf dieser Welt allein fühlt: man ist es definitiv nicht! Und der Wahnsinn macht auch noch Spaß! Ich liebe dieses Buch!

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Lebenssinn eines Überlebenskünstlers

Den FAZ-Statistiker von „Das Feld“ von Robert Seethaler wünschte ich mir. Auf 177 Seiten kommen so viele Menschen vor, dass ich sie nicht zählen konnte.

Einige nur für eine halbe Seite, andere wie der Engel (gibt es die …

Mehr

Lebenssinn eines Überlebenskünstlers

Den FAZ-Statistiker von „Das Feld“ von Robert Seethaler wünschte ich mir. Auf 177 Seiten kommen so viele Menschen vor, dass ich sie nicht zählen konnte.

Einige nur für eine halbe Seite, andere wie der Engel (gibt es die weibliche Form „Engelin“?) Lisa, die dem Ich-Erzähler ihr Konto als Abfindung überlässt, weil sie ihn verlassen hat, vergisst der Protagonist nie.

Wir wissen wenig über unseren Helden. Ort und Zeit der Handlung sind fiktiv.

Unser Protagonist spricht von „innerer Genehmigung“, die er braucht um sein Leben zu rechtfertigen. Ich nenne das Sinn. Diesen sieht er nicht in unbeachteten Berufen wie Sanitäter oder Wachmann.

Er läuft viel durch die Stadt, um sich zu erinnern, wie er z.B. Susanne als Kind ohne es zu merken an den Busen fasste, lehnt aber danach Kindheitserinnerungen ab. Ihm fällt eine alte „Sterbephantasie“ wieder ein: Er wünscht sich, „daß links und rechts meines Sterbebettes je eine halbnackte Frau sitzen sollte. Ihre Stühle sollten so nah an mein Sterbelager herangerückt sein, daß es mir leichtfiele, mit den Händen die entblößten Brüste der Frauen zu berühren. Ich glaubte damals, mit dieser körperlichen Besänftigung würde mir die Zumutung des Sterbens besser bekommen.“(S.24) Das glaube ich gerne. Es folgt eine Philosophie über Front- oder Seitenanblick von Brüste bis hin zum Satz, „daß sich Brüste immer weiter aus seinem Leben entfernen“(S.25).

Aber seine große Liebe hieß Lisa 42, die trotz obiger Handlung „mangelnde finanzielle Verwurzelung in der Welt“ bei ihm beklagte, woran die Beziehung wohl scheiterte. Mit Lisa braucht er keinen Sinn.

Lisa ist als Lehrerin gescheitert. Erst an dieser Stelle erfahren wir, dass unsere Hauptperson sein Geld als Schuhtester verdient, dessen Gehalt aber später so gekürzt wird, dass Leben so unmöglich ist, weshalb der Tester nur noch phantasierte Berichte abliefert.

Dann besucht er Margot, seine Friseuse und schläft mit ihr. Aber zum Orgasmus kommt er nicht. Er trifft Himmelsbach einen gescheiterten Fotograf, man könnte aber auch sagen ein Lebenskünstler wie er selbst. Himmelsbach wird später mit Margot verkehren. Er wird aber auch den Ich-Erzähler bitten bei Messerschmidt vom General-Anzeiger um einen Job für ihn zu bitten. Messerschmidt erklärt ihm wie schlecht Himmelsbach war, möchte aber, dass der Protagonist wieder für die Zeitung arbeitet, was er dann auch macht.

Susanne kehrt zurück in das Geschehen. Sie sagt, dass „armen Leute[n] in ihrem ganzen Leben keinen bedeutenden Menschen kennenlernen.“(S.71) und dass sie mit ihm über Unsinn reden kann. Erstmals fühlt der Lebenskünstler, dass Susanne ihn „nicht durchschnittlich findet.“ Später heißt es: „Es entsteht zwischen Susannes Beinen die Hoffnung, daß ich das Leben eines Tages werde genehmigen können“ (S.143)

Susanne lädt ihn auch zum Essen ein, wo er den anderen Gästen erzählt, er sei Leiter des Institut für Gedächtnis- und Erlebniskunst. Seine Aufgabe sei es, Menschen, denen das Leben wie ein langgezogener Regentag vorkäme einen Regenschirm für diesen Tag zu bieten. (S.105) Ein anderer Gast, Frau Balkhausen, nimmt das so ernst, dass sie sich mit dem Künstler trifft und 200 Mark dafür bezahlt. Auf ihre Empfehlung ruft auch noch Frau Tschakert ein, dass unsere Helden zu folgenden Ausruf bringt: „Stell dir vor, ich leite ein Institut, das es nicht gibt und verdiene damit sogar Geld“ (S.165).

Meine lange Inhaltsangabe ist nicht vollständig. Einige Personen musste ich weglassen, ebenso Gedanken über Essen, Langeweile oder Schuld. Das Buch kann man lesen als Biografie von Otto Normalverbraucher oder aber als philosophischen Beitrag zum Sinn des Lebens. 5 Sterne

(leicht gekürzt)

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Alltag eines Lebenskünstlers

Kann man seinen Lebensunterhalt mit dem Probelaufen von Luxusschuhen bestreiten? Wilhelm Genazinos Protagonist ist ein Lebenskünstler, der auf diese Art und Weise sein Geld verdient. Auf seinen stundenlangen Streifzügen durch die City einer …

Mehr

Alltag eines Lebenskünstlers

Kann man seinen Lebensunterhalt mit dem Probelaufen von Luxusschuhen bestreiten? Wilhelm Genazinos Protagonist ist ein Lebenskünstler, der auf diese Art und Weise sein Geld verdient. Auf seinen stundenlangen Streifzügen durch die City einer Großstadt befindet sich der 46-jährige Erzähler auf einer ständigen Gratwanderung zwischen Absturz und Überleben und beobachtet dabei seine Umwelt auf eine nicht alltägliche Weise. Seine Wahrnehmung ist fixiert auf die kleinen Dinge des Lebens. Dies können Tauben sein, die durch eine Unterführung fliegen, eine Arbeiterfrau, die Wäsche aufhängt oder ein Junge, der in einem Brunnen mit seinem Segelboot spielt.

In seinem Umfeld gibt es zahlreiche gescheiterte Existenzen. So zum Beispiel Herrn Habedank, der sich für einen passablen Fotografen hält und letztlich Prospekte verteilt oder Frau Dornseif, eine einfallslose Animateurin ohne Zukunft. Er selbst muss eine gewaltige Honorarkürzung hinnehmen. Probleme hat er damit nicht. Ein Blick in die Zukunft ist bei seinem Lebensstil ohnehin verpönt. Manchmal hat er Angst davor verrückt zu werden.

Man kann ihn trotz seiner Melancholie nicht als erfolglos darstellen. So führt seine eher scherzhafte Äußerung, er sei Leiter eines Institutes für Gedächtnis- und Erlebniskunst dazu, dass er eine Kundin zufrieden stellen kann. Sein Vorsprechen für Herrn Habedank beim Generalanzeiger bewirkt, dass er selbst einen Auftrag erhält. Aber letztendlich bleibt er Schuhtester und morgen ist auch noch ein Tag. Es sind der seltsame Charakter und die Merkwürdigkeiten des Alltags, die dem Werk Leben einhauchen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für