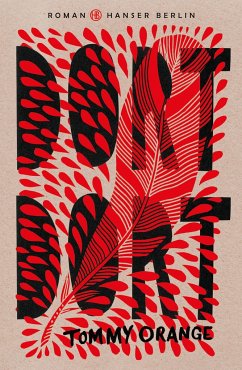

Dort dort

Roman

Übersetzung: Meyer, Hannes

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

14,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

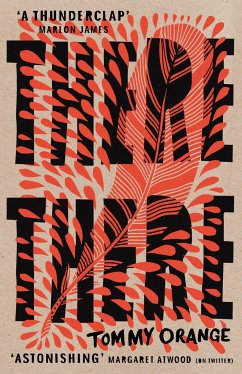

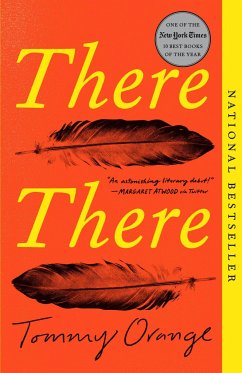

»Eine neue Art amerikanisches Epos.« The New York TimesJacquie ist endlich nüchtern und will zu der Familie zurückkehren, die sie vor Jahren verlassen hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera Geschichten von indianischem Leben. Edwin sucht seinen Vater. Und Orvil will zum ersten Mal den Tanz der Vorfahren tanzen. Ihre Leben sind miteinander verwoben und sie sind zum großen Powwow in Oakland gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch auch Tony ist dort, und er ist mit dunklen Absichten gekommen. 'Dort dort' ist ein bahnbrechender Roman, der die Geschichte der Native Americans neu erzäh...

»Eine neue Art amerikanisches Epos.« The New York Times

Jacquie ist endlich nüchtern und will zu der Familie zurückkehren, die sie vor Jahren verlassen hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera Geschichten von indianischem Leben. Edwin sucht seinen Vater. Und Orvil will zum ersten Mal den Tanz der Vorfahren tanzen. Ihre Leben sind miteinander verwoben und sie sind zum großen Powwow in Oakland gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch auch Tony ist dort, und er ist mit dunklen Absichten gekommen. 'Dort dort' ist ein bahnbrechender Roman, der die Geschichte der Native Americans neu erzählt und ein Netz aufwühlend realer Figuren aufspannt, die alle an einem schicksalhaften Tag aufeinandertreffen.

Jacquie ist endlich nüchtern und will zu der Familie zurückkehren, die sie vor Jahren verlassen hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera Geschichten von indianischem Leben. Edwin sucht seinen Vater. Und Orvil will zum ersten Mal den Tanz der Vorfahren tanzen. Ihre Leben sind miteinander verwoben und sie sind zum großen Powwow in Oakland gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch auch Tony ist dort, und er ist mit dunklen Absichten gekommen. 'Dort dort' ist ein bahnbrechender Roman, der die Geschichte der Native Americans neu erzählt und ein Netz aufwühlend realer Figuren aufspannt, die alle an einem schicksalhaften Tag aufeinandertreffen.

buecher-magazin.deWenn es dort kein dort mehr gibt, wie entkommt die Identität dann dem kollektiven Trauma? Zwölf Menschen werden am Anfang vorgestellt mit Name und Herkunft. Sie alle sind Native Americans und leben im Oakland des 21. Jahrhunderts. Tommy Orange, selbst Mitglied der Cheyenne and Arapaho Tribes, ist ein tollkühner Erzähler. Er wirft uns hinein in rasant geschnittene Momentaufnahmen dieser allesamt versehrten Menschen und schafft es doch, jede Figur mit einem ganz eigenen Sound zu versehen. Da ist der 21-jährige Tony, der sein angeborenes fetales Alkoholsyndrom Drome nennt und für Octavio mit Drogen dealt. Opal, die für ihre Schwester Jacquie Red Feather deren drei Enkel aufzieht. Davon der 14-jährige Orvil, der den Tanz seiner Vorfahren mit YouTube trainiert. Dene, der in seinem ersten Dokumentarfilmprojekt die Geschichten von Native Americans aus Oakland aufzeichnet. Blue, die das Powwow-Komitee leitet, unterstützt vom jungen Edwin, der seinen indianischen Vater sucht. „Bleiben“, „Heimkehren“, „Zurückfordern“ heißen die drei Buchteile, die alle auf das große Finale, den Big Oakland Powwow hinführen. Hier fließen ihre löchrigen und kaputten Lebensläufe zusammen, doch nicht alle kommen wie Dene oder Orvil, um die Traditionen ihrer Vorfahren zu feiern.

buecher-magazin.deWenn es dort kein dort mehr gibt, wie entkommt die Identität dann dem kollektiven Trauma? Zwölf Menschen werden am Anfang vorgestellt mit Name und Herkunft. Sie alle sind Native Americans und leben im Oakland des 21. Jahrhunderts. Tommy Orange, selbst Mitglied der Cheyenne and Arapaho Tribes, ist ein tollkühner Erzähler. Er wirft uns hinein in rasant geschnittene Momentaufnahmen dieser allesamt versehrten Menschen und schafft es doch, jede Figur mit einem ganz eigenen Sound zu versehen. Da ist der 21-jährige Tony, der sein angeborenes fetales Alkoholsyndrom Drome nennt und für Octavio mit Drogen dealt. Opal, die für ihre Schwester Jacquie Red Feather deren drei Enkel aufzieht. Davon der 14-jährige Orvil, der den Tanz seiner Vorfahren mit YouTube trainiert. Dene, der in seinem ersten Dokumentarfilmprojekt die Geschichten von Native Americans aus Oakland aufzeichnet. Blue, die das Powwow-Komitee leitet, unterstützt vom jungen Edwin, der seinen indianischen Vater sucht. „Bleiben“, „Heimkehren“, „Zurückfordern“ heißen die drei Buchteile, die alle auf das große Finale, den Big Oakland Powwow hinführen. Hier fließen ihre löchrigen und kaputten Lebensläufe zusammen, doch nicht alle kommen wie Dene oder Orvil, um die Traditionen ihrer Vorfahren zu feiern.