Diesseits der Mauer

Eine neue Geschichte der DDR 1949-1990 Der große SPIEGEL-Bestseller

Übersetzung: Reinhart, Franka; Dedekind, Henning

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Ein erfrischender Perspektivwechsel.« Sachbuchbestenliste von ZEIT, ZDF und DLF Kultur Juni 2023Ein bahnbrechender neuer Blick auf das Leben in der DDRWar die DDR ein graues Land voller hoffnungsloser Existenzen? Die renommierte Historikerin Katja Hoyer zeigt in ihrem überraschenden Buch auf profunde und unterhaltsame Weise, dass das andere Deutschland mehr war als Mauer und Stasi.Die Geschichtsschreibung der DDR wird bis heute vom westlichen Blick dominiert. Mit dem Fokus auf die Verfehlungen der Diktatur wird dabei oft übersehen, dass die meisten der 16 Millionen Einwohner der DDR ein r...

»Ein erfrischender Perspektivwechsel.« Sachbuchbestenliste von ZEIT, ZDF und DLF Kultur Juni 2023

Ein bahnbrechender neuer Blick auf das Leben in der DDR

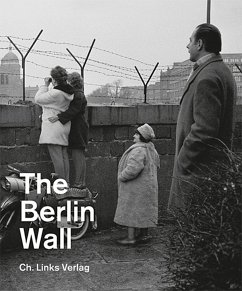

War die DDR ein graues Land voller hoffnungsloser Existenzen? Die renommierte Historikerin Katja Hoyer zeigt in ihrem überraschenden Buch auf profunde und unterhaltsame Weise, dass das andere Deutschland mehr war als Mauer und Stasi.

Die Geschichtsschreibung der DDR wird bis heute vom westlichen Blick dominiert. Mit dem Fokus auf die Verfehlungen der Diktatur wird dabei oft übersehen, dass die meisten der 16 Millionen Einwohner der DDR ein relativ friedliches Leben mit alltäglichen Problemen, Freuden und Sorgen führten. Die Mauer schränkte die Freiheit ein, aber andere gesellschaftliche Schranken waren gefallen.

Katja Hoyer schildert jetzt vierzig Jahre deutschen Sozialismus aus der Sicht derer, die ihn selbst erlebt haben. Dafür führte sie zahlreiche Interviews mit ehemaligen Bürgern der DDRaus allen Schichten. Das Ergebnis ist eine neue Geschichte der DDR, die nichts beschönigt, aber den bisherigen Blick auf die DDR auf ebenso lebendige wie erstaunliche Weise erweitert, präzisiert und erhellt.

»Eine spannende Lektüre für diejenigen, die diese Zeit nicht erlebt haben.« Marcus Heumann, Deutschlandfunk

»Ihr Buch trifft einen Nerv.« Maxi Leinkauf, der Freitag

»Ihre Erzählweise ist angelsächsisch locker, sie stellt Menschen in den Mittelpunkt, die in der DDR geblieben sind.« Sabine Rennefanz, Der Spiegel

Ein bahnbrechender neuer Blick auf das Leben in der DDR

War die DDR ein graues Land voller hoffnungsloser Existenzen? Die renommierte Historikerin Katja Hoyer zeigt in ihrem überraschenden Buch auf profunde und unterhaltsame Weise, dass das andere Deutschland mehr war als Mauer und Stasi.

Die Geschichtsschreibung der DDR wird bis heute vom westlichen Blick dominiert. Mit dem Fokus auf die Verfehlungen der Diktatur wird dabei oft übersehen, dass die meisten der 16 Millionen Einwohner der DDR ein relativ friedliches Leben mit alltäglichen Problemen, Freuden und Sorgen führten. Die Mauer schränkte die Freiheit ein, aber andere gesellschaftliche Schranken waren gefallen.

Katja Hoyer schildert jetzt vierzig Jahre deutschen Sozialismus aus der Sicht derer, die ihn selbst erlebt haben. Dafür führte sie zahlreiche Interviews mit ehemaligen Bürgern der DDRaus allen Schichten. Das Ergebnis ist eine neue Geschichte der DDR, die nichts beschönigt, aber den bisherigen Blick auf die DDR auf ebenso lebendige wie erstaunliche Weise erweitert, präzisiert und erhellt.

»Eine spannende Lektüre für diejenigen, die diese Zeit nicht erlebt haben.« Marcus Heumann, Deutschlandfunk

»Ihr Buch trifft einen Nerv.« Maxi Leinkauf, der Freitag

»Ihre Erzählweise ist angelsächsisch locker, sie stellt Menschen in den Mittelpunkt, die in der DDR geblieben sind.« Sabine Rennefanz, Der Spiegel