Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

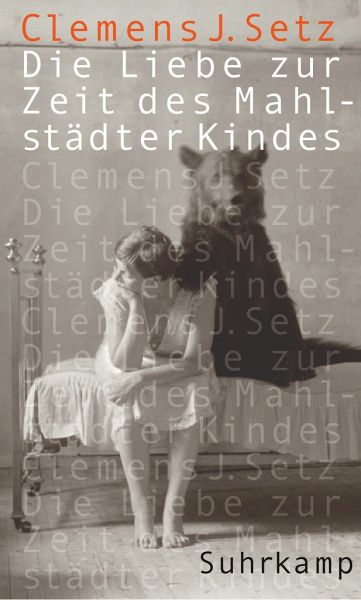

Eines Tages ist es da. Steht am Ende einer Sackgasse mitten in der Stadt. Es ist ein großes Kind. Den Blick hält es demütig zu Boden gesenkt, seine Haut ist rissig. Tagsüber versammeln sich die Bewohner der Stadt um dieses Kind, veranstalten Kundgebungen und Konzerte. Nachts schlagen sie auf es ein, mit Fäusten, Stöcken und Ketten auf die Skulptur aus weichem, niemals trocknendem Lehm, auf das "Mahlstädter Kind". Der Künstler hat es ihnen zur Vollendung überlassen, hat ihnen die Aufgabe übertragen, es "in die allgemein als vollkommen empfundene Form eines Kindes zu bringen". Zuerst t...

Eines Tages ist es da. Steht am Ende einer Sackgasse mitten in der Stadt. Es ist ein großes Kind. Den Blick hält es demütig zu Boden gesenkt, seine Haut ist rissig. Tagsüber versammeln sich die Bewohner der Stadt um dieses Kind, veranstalten Kundgebungen und Konzerte. Nachts schlagen sie auf es ein, mit Fäusten, Stöcken und Ketten auf die Skulptur aus weichem, niemals trocknendem Lehm, auf das "Mahlstädter Kind". Der Künstler hat es ihnen zur Vollendung überlassen, hat ihnen die Aufgabe übertragen, es "in die allgemein als vollkommen empfundene Form eines Kindes zu bringen".

Zuerst treibt die Kunstbegeisterung die Bewohner der Stadt, dann kommen sie als Pilger ihrer Wut, verlieren prügelnd die Kontrolle über sich und beinahe auch ihren Verstand.

Nach den beiden von der Kritik bejubelten und mit Preisen ausgezeichneten Romanen "Söhne und Planeten" und "Die Frequenzen" legt der österreichische Autor Clemens J. Setz nun einen Band mit Erzählungen vor. Es sind Geschichten gespickt mit grotesken Ideen und subtilem Horror, voller gewalttätiger Momente und zärtlicher Gesten. Wie in den Romanen präsentiert sich Setz auch in der kurzen Form als scharfer Beobachter der menschlichen Natur und einfühlsamer, geradezu liebevoller Porträtist ihrer Eigenarten.

Zuerst treibt die Kunstbegeisterung die Bewohner der Stadt, dann kommen sie als Pilger ihrer Wut, verlieren prügelnd die Kontrolle über sich und beinahe auch ihren Verstand.

Nach den beiden von der Kritik bejubelten und mit Preisen ausgezeichneten Romanen "Söhne und Planeten" und "Die Frequenzen" legt der österreichische Autor Clemens J. Setz nun einen Band mit Erzählungen vor. Es sind Geschichten gespickt mit grotesken Ideen und subtilem Horror, voller gewalttätiger Momente und zärtlicher Gesten. Wie in den Romanen präsentiert sich Setz auch in der kurzen Form als scharfer Beobachter der menschlichen Natur und einfühlsamer, geradezu liebevoller Porträtist ihrer Eigenarten.

Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren, wo er Mathematik und Germanistik studierte. Heute lebt er mit seiner Frau und seiner Tochter als Übersetzer und freier Schriftsteller in Wien. 2011 wurde er für seinen Erzählband Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Sein Roman Indigo stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2012 und wurde mit dem Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft 2013 prämiert. 2014 erschien sein erster Gedichtband Die Vogelstraußtrompete. Für seinen Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre erhielt Setz den Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2015. Mit drei seiner Stücke war Setz bei den Mülheimer Theatertagen eingeladen. Zuletzt 2023 mit Der Triumph der Waldrebe in Europa. Zuletzt wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis 2021 und dem Österreichischen Buchpreis 2023 geehrt.

© Paul Schirnhofer / Suhrkamp Verlag

Produktdetails

- Verlag: Suhrkamp

- Artikelnr. des Verlages: 42221

- 3. Auflage

- Seitenzahl: 350

- Erscheinungstermin: 14. März 2011

- Deutsch

- Abmessung: 206mm x 131mm x 34mm

- Gewicht: 467g

- ISBN-13: 9783518422212

- ISBN-10: 3518422219

- Artikelnr.: 32453833

Herstellerkennzeichnung

Suhrkamp Verlag

Torstraße 44

10119 Berlin

info@suhrkamp.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2011Am Riesenrad des Lebens gedreht

Clemens J. Setz wird als Junggenie der deutschen Literatur gefeiert. Sein Erzählungsband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes", der für den Leipziger Buchpreis nominiert ist, zaubert allerlei Phantastik aus dem Hut.

Der deutsche Literaturbetrieb hat ein neues Hoffnungskind und ist ganz entzückt über dieses früh berufene Genie. Kaum ein Superlativ, der nicht schon im Zusammenhang mit dem 1982 in Graz geborenen Wunderknaben Clemens J. Setz in die literarische Arena geworfen worden wäre. Der Germanist und Mathematiker, der sich von Suhrkamp, seinem neuen Verlag, im Klappentext nicht nur als Schriftsteller und Übersetzer, sondern auch als "Obertonsänger" und "Gelegenheitszauberer"

Clemens J. Setz wird als Junggenie der deutschen Literatur gefeiert. Sein Erzählungsband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes", der für den Leipziger Buchpreis nominiert ist, zaubert allerlei Phantastik aus dem Hut.

Der deutsche Literaturbetrieb hat ein neues Hoffnungskind und ist ganz entzückt über dieses früh berufene Genie. Kaum ein Superlativ, der nicht schon im Zusammenhang mit dem 1982 in Graz geborenen Wunderknaben Clemens J. Setz in die literarische Arena geworfen worden wäre. Der Germanist und Mathematiker, der sich von Suhrkamp, seinem neuen Verlag, im Klappentext nicht nur als Schriftsteller und Übersetzer, sondern auch als "Obertonsänger" und "Gelegenheitszauberer"

Mehr anzeigen

ankündigen lässt, hatte in dem 2009 hochgelobten Roman "Die Frequenzen" auf siebenhundert Seiten das nicht eben einfache Väter-Söhne-Verhältnis behandelt. Nun hat das Vielfachtalent einen Band mit Erzählungen vorgelegt, der es in die Endrunde zum Preis der Leipziger Buchmesse geschafft hat. Gründe zuhauf, sich die achtzehn Geschichten des Bandes "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes" anzuschauen.

Zweifellos erzählt hier ein literarisches Ich, das seine Mittel souverän und überraschend vielfältig einzusetzen versteht. Es weiß um die Unbehaustheit des modernen Menschen, wie schon die Erzählung "Mütter" zeigt. Da holen sich junge Männer als Muttis verkleidete Prostituierte ins Haus, um das Gefühl von Geborgenheit, wenn es nicht anders möglich ist, wenigstens gegen Bezahlung zu bekommen. In einer anderen Geschichte verliert eine höhere Angestellte den Anschluss an die Welt, nachdem ihre schicken Visitenkarten plötzlich von Schleim befallen werden. Nach und nach kommen die ansteckenden Geschwüre, die es vor allem auf Papier abgesehen haben, über ihre gesamte Habe. Bald kann Martina Keller vor Scham nicht mehr anders, als nur noch heimlich ihre Wohnung zu verlassen - um schließlich grausam Rache an der Welt zu nehmen. Die Titelgeschichte handelt von einer Plastik namens "Mahlstädter Kind", die der Künstler eigens dafür gestaltet hat, dass Betrachter die Lehmskulptur schlagen und treten, um sie so erst zu vollenden. Auf einer knappen Seite erzählt "Eine sehr kurze Geschichte", wie einem Mädchen Flügel wachsen, während Setz in "Kleine braune Tiere" dreißig Seiten lange Mutmaßungen über den Erfinder eines Computerspiels anstellt, das so anspruchsvoll konstruiert ist, dass niemand je die letzte Ebene erreicht. Natürlich kommt, wie es sich für postmodernes Erzählen gehört, auch ein Autor namens Clemens J. Setz vor - als weißhaariger Greis fristet er in einem Literaturarchiv sein Dasein. Und natürlich gilt auch für dieses Erzählwerk, dass es Metatexte zuhauf birgt: "Die Liebe in Zeiten des Mahlstädter Kindes" ist auch Literatur über Literatur.

Dabei zieht der achtundzwanzigjährige Österreicher alle Register literarischen Erzählens: Er weitet die Perspektive, zum Teil bis ins Unendliche, dann wieder drückt er rasant aufs Tempo, er findet phantastische Bilder und irreale Szenen, die von großer Könnerschaft zeugen. Seine Erzählung "Die Waage" wurde 2008 mit dem Ernst-Willner-Preis ausgezeichnet. Doch manchmal schießt er auch übers Ziel hinaus: Da schreibt jemand mit dem unheimlichen Wahrnehmungsexzess E.T.A. Hoffmanns über Gestalten, die in kafkaesker Verwandlung begriffen sind, wie auf einem Trip in eine Parallelwelt à la Borges. Dieser Autor will viel, manchmal zu viel: Wenn ein Gelegenheitszauberer vorführt, was er so alles aus dem Hut hexen kann und mit was er zu jonglieren vermag, ist das zu oft mehr Handwerk als Kunst.

Auch gefallen sich einige der Miniaturen in der betont nüchternen, emotionslosen Beschreibung brutaler Gewalt. Da werden Kinder misshandelt und wird Mädchen die Unschuld geraubt, es werden im Gruppenverband schwache Männer sexuell gedemütigt oder gezwungen, Dreck vom Boden zu lecken. Da lässt sich eine junge Frau von ihrem Freund in einen Käfig sperren, und eine Prostituierte wird von einem sadistischen Ehepaar derart grausam gequält, dass die Lektüre schwerfällt. "Frederik war ein strenger Mensch. Er schlug seine Frau regelmäßig" - das ist so ein typischer Setz-Satz, oder: "Ich hatte Sarah nach der Vergewaltigung auf ihren eigenen Wunsch hin an einen Küchenstuhl gefesselt und war schlafen gegangen."

Dabei will Setz kein Protokollant menschlicher Abgründe à la Ferdinand von Schirach sein. Ihm geht es gerade nicht um simulierte Realität. Zwar steckt "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes" voller selbstreferentieller Bezüge und intertextueller Anspielungen, ist der Band ein Abenteuerspielplatz für Germanisten. Das macht seinen Autor aber noch nicht zu einem deutschen Nachfolger von David Foster Wallace. Gleich zu Beginn taucht unter einem Bett eine blaue Kiste auf, in der es bedeutungsvoll rappelt: von der Kreuzigungsszene des Isenheimer Altars über ein Porträt des Elefantenmenschen Joseph Merrick bis zum brennenden Mädchen in Vietnam, einem Lampenschirm aus Buchenwald und der musikalischen Hölle von Hieronymus Bosch. Diese Liste ließe sich lang fortführen - und beliebig.

Subtil ist Clemens J. Setz nicht, will es wohl auch nicht sein. So wird das ewige "Rauf und runter" des Lebens nicht nur plakativ mit M.C. Eschers berühmtem Bild gleichen Namens bemüht, das hier als Poster an einer Wand hängt. Auch die uralte Metapher der conditio humana, das Rad der Fortuna nämlich, wird in der Erzählung "Das Riesenrad" arg strapaziert: In einem der Waggons der gigantischen Stahlkonstruktion am Stadtrand wohnt eine junge Frau, die offenkundig an Sozialphobie leidet. Außerdem hat sie Probleme mit dem Ausstieg aus ihrem kreisenden Wohnmodul, zumal wenn es gerade oben steht. Deshalb muss ein Mechaniker kommen, um ihren Steuerungskasten zu reparieren. Aber wie sich herausstellt, ist auch der Handwerksmeister nicht allmächtig: "Sein Gesichtsausdruck war grimmig. Er schien wütend auf sich selbst zu sein. Wahrscheinlich kam es nicht oft vor, dass er einen Auftrag nur zu Hälfte ausführen konnte."

SANDRA KEGEL

Clemens J. Setz: "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes". Erzählungen.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 350 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Zweifellos erzählt hier ein literarisches Ich, das seine Mittel souverän und überraschend vielfältig einzusetzen versteht. Es weiß um die Unbehaustheit des modernen Menschen, wie schon die Erzählung "Mütter" zeigt. Da holen sich junge Männer als Muttis verkleidete Prostituierte ins Haus, um das Gefühl von Geborgenheit, wenn es nicht anders möglich ist, wenigstens gegen Bezahlung zu bekommen. In einer anderen Geschichte verliert eine höhere Angestellte den Anschluss an die Welt, nachdem ihre schicken Visitenkarten plötzlich von Schleim befallen werden. Nach und nach kommen die ansteckenden Geschwüre, die es vor allem auf Papier abgesehen haben, über ihre gesamte Habe. Bald kann Martina Keller vor Scham nicht mehr anders, als nur noch heimlich ihre Wohnung zu verlassen - um schließlich grausam Rache an der Welt zu nehmen. Die Titelgeschichte handelt von einer Plastik namens "Mahlstädter Kind", die der Künstler eigens dafür gestaltet hat, dass Betrachter die Lehmskulptur schlagen und treten, um sie so erst zu vollenden. Auf einer knappen Seite erzählt "Eine sehr kurze Geschichte", wie einem Mädchen Flügel wachsen, während Setz in "Kleine braune Tiere" dreißig Seiten lange Mutmaßungen über den Erfinder eines Computerspiels anstellt, das so anspruchsvoll konstruiert ist, dass niemand je die letzte Ebene erreicht. Natürlich kommt, wie es sich für postmodernes Erzählen gehört, auch ein Autor namens Clemens J. Setz vor - als weißhaariger Greis fristet er in einem Literaturarchiv sein Dasein. Und natürlich gilt auch für dieses Erzählwerk, dass es Metatexte zuhauf birgt: "Die Liebe in Zeiten des Mahlstädter Kindes" ist auch Literatur über Literatur.

Dabei zieht der achtundzwanzigjährige Österreicher alle Register literarischen Erzählens: Er weitet die Perspektive, zum Teil bis ins Unendliche, dann wieder drückt er rasant aufs Tempo, er findet phantastische Bilder und irreale Szenen, die von großer Könnerschaft zeugen. Seine Erzählung "Die Waage" wurde 2008 mit dem Ernst-Willner-Preis ausgezeichnet. Doch manchmal schießt er auch übers Ziel hinaus: Da schreibt jemand mit dem unheimlichen Wahrnehmungsexzess E.T.A. Hoffmanns über Gestalten, die in kafkaesker Verwandlung begriffen sind, wie auf einem Trip in eine Parallelwelt à la Borges. Dieser Autor will viel, manchmal zu viel: Wenn ein Gelegenheitszauberer vorführt, was er so alles aus dem Hut hexen kann und mit was er zu jonglieren vermag, ist das zu oft mehr Handwerk als Kunst.

Auch gefallen sich einige der Miniaturen in der betont nüchternen, emotionslosen Beschreibung brutaler Gewalt. Da werden Kinder misshandelt und wird Mädchen die Unschuld geraubt, es werden im Gruppenverband schwache Männer sexuell gedemütigt oder gezwungen, Dreck vom Boden zu lecken. Da lässt sich eine junge Frau von ihrem Freund in einen Käfig sperren, und eine Prostituierte wird von einem sadistischen Ehepaar derart grausam gequält, dass die Lektüre schwerfällt. "Frederik war ein strenger Mensch. Er schlug seine Frau regelmäßig" - das ist so ein typischer Setz-Satz, oder: "Ich hatte Sarah nach der Vergewaltigung auf ihren eigenen Wunsch hin an einen Küchenstuhl gefesselt und war schlafen gegangen."

Dabei will Setz kein Protokollant menschlicher Abgründe à la Ferdinand von Schirach sein. Ihm geht es gerade nicht um simulierte Realität. Zwar steckt "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes" voller selbstreferentieller Bezüge und intertextueller Anspielungen, ist der Band ein Abenteuerspielplatz für Germanisten. Das macht seinen Autor aber noch nicht zu einem deutschen Nachfolger von David Foster Wallace. Gleich zu Beginn taucht unter einem Bett eine blaue Kiste auf, in der es bedeutungsvoll rappelt: von der Kreuzigungsszene des Isenheimer Altars über ein Porträt des Elefantenmenschen Joseph Merrick bis zum brennenden Mädchen in Vietnam, einem Lampenschirm aus Buchenwald und der musikalischen Hölle von Hieronymus Bosch. Diese Liste ließe sich lang fortführen - und beliebig.

Subtil ist Clemens J. Setz nicht, will es wohl auch nicht sein. So wird das ewige "Rauf und runter" des Lebens nicht nur plakativ mit M.C. Eschers berühmtem Bild gleichen Namens bemüht, das hier als Poster an einer Wand hängt. Auch die uralte Metapher der conditio humana, das Rad der Fortuna nämlich, wird in der Erzählung "Das Riesenrad" arg strapaziert: In einem der Waggons der gigantischen Stahlkonstruktion am Stadtrand wohnt eine junge Frau, die offenkundig an Sozialphobie leidet. Außerdem hat sie Probleme mit dem Ausstieg aus ihrem kreisenden Wohnmodul, zumal wenn es gerade oben steht. Deshalb muss ein Mechaniker kommen, um ihren Steuerungskasten zu reparieren. Aber wie sich herausstellt, ist auch der Handwerksmeister nicht allmächtig: "Sein Gesichtsausdruck war grimmig. Er schien wütend auf sich selbst zu sein. Wahrscheinlich kam es nicht oft vor, dass er einen Auftrag nur zu Hälfte ausführen konnte."

SANDRA KEGEL

Clemens J. Setz: "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes". Erzählungen.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 350 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Wie Iris Radisch findet auch Insa Wilke, dass es dem Autor mit seinen noch nicht mal dreißig Jahren an Reife fehlt. Wie Radisch erkennt sie aber das Potenzial bei Clemens J. Setz. Soll heißen, für den Leipziger Buchpreis ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Was die versammelten Erzählungen anbetrifft, hätte sich Wilke vorstellen können, dass sich das Niveau durch geschicktere Auswahl hätte heben lassen. Mancher eher konventionell erzählter oder von schwacher Motivik notdürftig gehaltener Geschichte, denkt sie, hätte es nicht bedurft. So wie er ist, erscheint ihr der Band aber mit seinen Ausflügen in die Welt des alltäglichen Grauens, der sexuellen Exzesse und kindlichen Gewaltfantasien eben doch als Indiz einer erst noch zu erlangenden Meisterschaft, gerade weil der Autor ziemlich hoch pokert, mit seinen Kleist-Referenzen etwa. Vor allem anhand sprachlicher Ungenauigkeiten, einem Haufen schiefer Bilder etwa kann Wilke dem Autor seine "Jugendlichkeit" nachweisen. Ein etwas achtloses Zielen auf den Effekt, findet sie, eine Lust am Bild, positiv gesprochen, aber eine nicht ganz sauber ausgeführte.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Da wagt einer das radikale Gegenprogramm zur hübsch verkasteten Literaturwerkstättenliteratur, bricht dunkle Lieder pfeifend aus den literarischen Reihenhaussiedlungen aus.«

»Diese Kurzgeschichten sind vielleicht nicht leichte Lektüre, aber packend sind sie immer.« Philip Aubreville Berliner Zeitung 20250720

Wieder ein hochgelobtes Buch - wieder ein Flop. Die Geschichten handeln von verlassenen Menschen, die verlassene Menschen verlassen und allesamt tot sind. Hinzu kommen noch 50 Seiten Pornographie, die die Sache auch nicht besser machen. Lesenswert war leider nur die 23seitige Geschichte "Das …

Mehr

Wieder ein hochgelobtes Buch - wieder ein Flop. Die Geschichten handeln von verlassenen Menschen, die verlassene Menschen verlassen und allesamt tot sind. Hinzu kommen noch 50 Seiten Pornographie, die die Sache auch nicht besser machen. Lesenswert war leider nur die 23seitige Geschichte "Das Riesenrad". Hier läuft der Autor sprachlich wie thematisch zur Höchstform auf. Der Rest der Geschichten wird, trotz Preis aus Leipzig (Suhrkamp sei gedankt), kaum eine breite Leserschaft finden.

Weniger

Antworten 8 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 8 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Überambitioniert, aber gekonnt geschrieben

Mit seinem 18 Geschichten enthaltenden Erzählband unter dem altmodisch klingenden Titel «Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes» hat der damals 29jährige, österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz den Preis …

Mehr

Überambitioniert, aber gekonnt geschrieben

Mit seinem 18 Geschichten enthaltenden Erzählband unter dem altmodisch klingenden Titel «Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes» hat der damals 29jährige, österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz den Preis der Leipziger Buchmesse für Belletristik des Jahres 2011 erhalten. Den Ausschlag für die Entscheidung der Jury gab, wie es in ihrer Begründung hieß, «die Eigenwilligkeit der Sprache, die Kühnheit der Konstruktion und die Konsequenz des Konzepts, das zu originellen wie unheimlichen Geschichten führte». Es sind, ganz im Stil der Postmoderne geschrieben und damit entfernt an David Foster Wallace erinnernd, nicht nur unterschiedlich lange, sondern auch thematisch völlig inhomogene literarische Vignetten voller Tristesse und existenzieller Verlorenheit.

Gleich zu Beginn weist Clemens J. Setz sich in der ersten Geschichte unter dem Titel «Milchglas» als präziser Beobachter aus, der voller Empathie einen jugendlichen Ich-Erzähler die fatalsten Begebenheiten an den trostlosesten Orten einfühlsam schildern lässt. Ganz ähnlich geht es in der zweiten Geschichte zu, wo unter dem Titel «Die Waage» von einer Hausgemeinschaft erzählt wird, deren diffizile Verbindungen untereinander der Autor ganz ohne Häme mit psychologischem Feinsinn offenlegt. In der nächsten Geschichte ist von einer unheimlichen Seuche die Rede, die anfangs nur die Visitenkarten einer Angestellten mit ekligen Blasen befällt und später epidemieartig weiter um sich greift. Ziemlich grausig ist die vierte Geschichte, in der die «Eltern von Hänsel und Gretel» nachts genüsslich Sex haben, bevor sie dann endgültig beschließen, ihre Kinder am nächsten Morgen im finsteren Wald auszusetzen.

Psychologisch skurril wird es, wenn junge Männer sich in der Geschichte «Mütter» hausfraulich verkleidete Nutten gegen Entgelt als biedere Muttis ins Haus holen, um wenigstens gegen Bezahlung durch sie ein Gefühl der Geborgenheit zu bekommen. Ähnlich einsam ist auch eine Frau, die an Sozialphobie leidet, in der Kabine eines Riesenrades wohnt und dort partout nicht mehr heraus kommen will. In der Mitte des Erzählbandes taucht in postmoderner Manier unter dem Titel «Das Herzstück der Sammlung» in einem Literaturarchiv überraschend ein weißhaariger, greiser Schriftsteller namens Clemens J. Setz auf, der in einem Gitterbett liegt. Und dort befindet sich auch, hört, hört, ein ganzes Regal voller später Werke von ihm. Bezeichnend für die Motivwahl des Autors ist vor allem die im Buch als letzte erzählte, titelgebende Geschichte von der Skulptur eines großen Kindes, die eines Tages plötzlich am Ende einer Sackgasse steht. Unvollendet, geformt aus weichem, immer feuchtem Lehm, hat der Künstler sein plastisches Werk dem kunstbegeisterten Publikum zur Vollendung überlassen. Während es zunächst gebührend gefeiert wird, verlieren die Bewohner später jede Kontrolle über sich und prügeln voller Wut auf das «Mahlstädter Kind» ein, sie verlieren dabei sogar fast ihren Verstand.

Neben derart vergleichsweise Harmlosem finden sich allerdings auch recht drastische Beschreibungen von sexueller Gewalt, die in abstoßenden, eiskalt ausgemalten Gewaltszenen zuweilen sogar pathologische Züge annimmt. Äußerst brutal wird da ein Mädchen entjungfert, werden Kinder misshandelt und Männer sexuell gedemütigt, wird eine Prostituierte von einem sadistischen Ehepaar gequält oder eine Frau von ihrem Freund in einen Käfig gesperrt. Mit seinen vielen intertextuellen Bezügen ist dieser Sammelband auch ein Buch über Literatur, ein gelungenes Protokoll der Gegenwart zudem und eine Satire über den Wissenschafts-Betrieb. Nicht Alles aber ist überzeugend, und Etliches ist belanglos. Vieles auch wirkt allzu konstruiert und motivisch überfrachtet, vom Elefantenmensch über das Napalm-Mädchen in Vietnam und den Lampenschirm aus Buchenwald bis hin zur musikalischen Hölle von Hieronymus Bosch. Kurzum: überambitioniert, teilweise schwerverdaulich, aber gekonnt geschrieben!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für