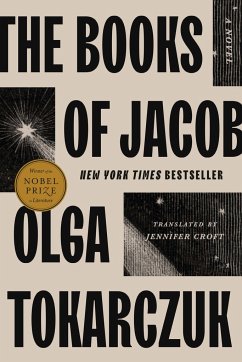

Die Jakobsbücher

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

42,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Er galt als Luther der Juden - seine Anhänger sahen in ihm einen Messias, für seine Gegner war er ein Scharlatan, ja Ketzer. Jakob Frank war eine der schillerndsten Gestalten im Europa des 18. Jahrhunderts. Die Religionen waren ihm wie Schuhe, die man auf dem Weg zum Herrn wechseln könne: Er war Jude, bevor er mit seiner Gefolgschaft zum Islam und dann zum Katholizismus konvertierte. Er war ein Grenzgänger, der, aus dem ostjüdischen Schtetl stammend, das Habsburger und das Osmanische Reich durchstreifte und sich schließlich in Offenbach am Main niederließ. Die Jakobsbücher sind das vie...

Er galt als Luther der Juden - seine Anhänger sahen in ihm einen Messias, für seine Gegner war er ein Scharlatan, ja Ketzer. Jakob Frank war eine der schillerndsten Gestalten im Europa des 18. Jahrhunderts. Die Religionen waren ihm wie Schuhe, die man auf dem Weg zum Herrn wechseln könne: Er war Jude, bevor er mit seiner Gefolgschaft zum Islam und dann zum Katholizismus konvertierte. Er war ein Grenzgänger, der, aus dem ostjüdischen Schtetl stammend, das Habsburger und das Osmanische Reich durchstreifte und sich schließlich in Offenbach am Main niederließ. Die Jakobsbücher sind das vielstimmige Porträt einer faszinierenden Figur, deren Lebensgeschichte zum Vexierbild einer Welt im Umbruch wird. Olga Tokarczuk hat einen historischen Roman über unsere Gegenwart geschrieben, der zugleich ein Plädoyer für Toleranz und Vielfalt ist. Ihr Opus magnum, vom Nobelpreiskomitee explizit in der Begründung erwähnt.