Rezeptbuch für angehende Schriftsteller verdanken, das diese allzu artig befolgen?

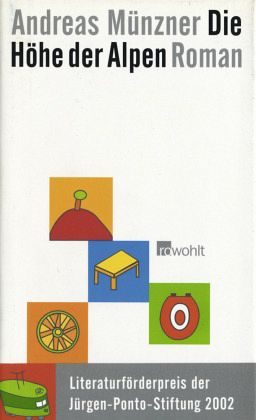

Nun steht es dem Kritiker nicht unbedingt zu, in den Giftküchen der Autoren zu forschen; er hat vor allem das Gericht zu beurteilen, das am Ende herauskommt. Im Falle des fünfunddreißigjährigen Schweizer Debütanten Andreas Münzner, der mit "Die Höhe der Alpen" einen Vaterroman vorlegt, müßte das zirkuläre Erzählverfahren nicht unbedingt sein. Das Buch setzt ein mit dem Bild des (Vater-)Wolfs, der die (Kinder-)Geißlein verspeist. Das wirkt betulich und löst unnötige Skepsis aus, die der Roman im ganzen nicht nötig hätte. Der Traum vom erschreckenden Kopf mit der gefalteten Wolfshaut, mit dem der Erzähler einsetzt, ist allzu brav durch das Märchen inspiriert. Wir dürfen im Wolf umstandslos den bösen Vater vermuten und müssen leider an dieser Stelle bereits ein bißchen lachen. Auf der letzten Seite kehrt das Bild wieder, in weiterentwickelter Form: Die Natur erwacht. Der pubertierende Held hat einen Läuterungs- und Selbstfindungsprozeß durchlaufen. Es wird Frühling. Birkhähne balzen. Hirsche röhren. In den Tälern heulen die neu angesiedelten Wölfe. Die Angst, sie könnten Schafe reißen oder auch "kleine Buben", ist vorbei: "Und mein Körper beginnt zu wachsen."

So explizit hätte die Botschaft einer bewältigten Krise gar nicht kommentiert werden müssen. Der bei Zürich aufgewachsene und in Hamburg lebende Andreas Münzner nimmt sich in seinem Erstling also eines klassischen, bleischwer vorbelasteten Themas an: Ein Sohn erzählt vom Erwachsenwerden im Kraftfeld einer dominanten Vater-Instanz und einer schwachen Mutter. Es ist ein Kampf auf verlorenem Posten. Der Sohn, träumerisch, lustgesteuert, verschlossen, sieht sich von einem ehrgeizigen Vater drangsaliert. Kargheit ist dessen zuverlässigstes Lebensprinzip, verbissene Leistung, Pünktlichkeit und Autoritätsgläubigkeit gehören zu den hauptsächlichen Tugenden des verkrampften Aufsteigers. In den Räumen, in denen die Familie lebt, ist es immer ein wenig zu sauber und zu kühl. Die Mutter hat dem harten Erziehungsfuror des Vaters nichts entgegenzusetzen, so daß der Sohn seinen eisernen Gesetzen hilflos ausgeliefert ist. Andreas Münzners Roman rollt den langwierigen Prozeß der Selbstwerdung auf. Vordergründig paßt sich sein Protagonist an. Nur zucken die eigenen Wünsche immer deutlicher unter der Oberfläche, bis diese Risse bekommt und das eigene Ich durchbricht.

Bis jetzt ist das ein übliches Romanszenario, und in der Stereotypie der Erzählanlage liegen denn auch die Nachteile des Textes. Zu vieles ist konventionell und birgt keine Überraschung mehr. Spannend wird es immer da, wo Andreas Münzner von der unterlegten traditionellen Vater-Sohn-Vorlage abweicht. Da sind einmal die diskret eingezeichneten Spuren der Vatergeschichte, die zugleich die Geschichte einer ganzen Generation ist. Aufgewachsen ist das Familienoberhaupt in Deutschland während des Krieges, in ärmlichsten Verhältnissen. Zwei Jahre hat man ihm in der DDR das Diplom verweigert, damit der gut Ausgebildete nicht flüchte. Aufgestiegen ist er aus eigener Kraft, nur dank zäher Arbeit. Kein Wunder, daß er dem Sohn die gleichen, erfolgversprechenden Leistungsprinzipien abfordert. Er soll es besser haben, seine Anstrengung den eigenen Verzicht kompensieren.

Andreas Münzners Talent zeigt sich, wo er nicht einfach das Aufmucken des Sohnes gegen die Autorität des Vaters abbildet. In den gelungensten Passagen löst er die Beziehung in einen ironischen Ton auf. Er weicht die Konturen der Instanz subtil auf und liefert die Figur so einer freundlichen Lächerlichkeit aus. In diesen Passagen ist der Roman ebenso subversiv wie eigenständig. Der Autor denunziert den Vater nicht als ungebändigten Wüstling, als plumpen Bösewicht oder groben Haudegen. Er weist nur diskret auf seine bizarren Eigenheiten hin: seine Forderung etwa, daß zu Hause überall die Türen offenstehen sollten, da man nichts voreinander zu verheimlichen hätte - ein Fundstück aus der amerikanischen Firmenphilosophie, die der Vater sich bei seiner Arbeit in amerikanischen Diensten einverleibt hatte und die er jetzt zum Credo erklärt. Im eigenen Heim soll Vertrauen herrschen wie im amerikanischen Großraumbüro. Oder er karikiert leise die Lebensphilosophie des Vaters, die sich in der Gier nach Besitz äußert: Haus, Swimmingpool, ambitionierte Wohnausstattung. Ein Abziehbild wackerer Bürgervisionen.

Andreas Münzner hält zwar mit seinem ersten Roman den Vergleich mit Peter Stamm nicht aus, dem anderen helvetischen Autor, der in seinen Büchern mit Vorliebe spießige Zwangsjacken-Verhältnisse beschreibt. Und doch ist "Die Höhe der Alpen" eine literarisch plausibel zur Sprache gebrachte Darstellung der Dynamik in der modernen Kleinfamilie - angereichert mit einigen hübschen satirischen Spitzen gegen deutsche Ordentlichkeit und Schweizer Wohlanständigkeit.

PIA REINACHER

Andreas Münzner: "Die Höhe der Alpen". Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek 2002. 233 S., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.04.2003

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.04.2003