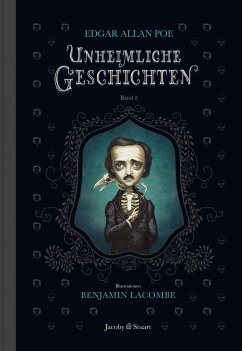

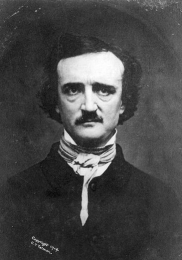

Edgar Allan Poe

Gebundenes Buch

Die Erzählungen des Folio Club

Übersetzt von Rainer Bunz

Herausgegeben: Bunz, Rainer;Übersetzung: Bunz, Rainer

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Erstmals auf Deutsch: ein unvollendetes Frühwerk des großen US-Klassikers!Der große Edgar Allan Poe als literarischer Stimmenimitator und Erzschelm: In seinem hier erstmals auf Deutsch erscheinenden Geschichtenreigen «Tales of the Folio Club» brilliert der US-Klassiker mit extravaganten Teufelsburlesken, schrägen Gothic Novels, spleenigen Piratenabenteuern und launigen Gruselmärchen.Parodistisch nimmt der hochbegabte Jungautor sämtliche Schreibmoden seiner Zeit auf die Schippe und zettelt ein doppelbödiges, zwischen Hommage und Satire angesiedeltes Spiel an. Die bekanntesten «Opfer»...

Erstmals auf Deutsch: ein unvollendetes Frühwerk des großen US-Klassikers!

Der große Edgar Allan Poe als literarischer Stimmenimitator und Erzschelm: In seinem hier erstmals auf Deutsch erscheinenden Geschichtenreigen «Tales of the Folio Club» brilliert der US-Klassiker mit extravaganten Teufelsburlesken, schrägen Gothic Novels, spleenigen Piratenabenteuern und launigen Gruselmärchen.

Parodistisch nimmt der hochbegabte Jungautor sämtliche Schreibmoden seiner Zeit auf die Schippe und zettelt ein doppelbödiges, zwischen Hommage und Satire angesiedeltes Spiel an. Die bekanntesten «Opfer» seines jugendlich-genialen Übermuts sind die Größen der angloamerikanischen Literatur im frühen 19. Jahrhundert: Thomas Moore, ein Freund Lord Byrons, Washington Irving oder Samuel Taylor Coleridge. Und auch einen selbstironischen Cameo-Auftritt gönnt sich Mr. Poe. Dank Herausgeber Rainer Bunz, der die «Tales of the Folio Club» kundig rekonstruiert und kommentiert hat, lässt sich das Debüt des amerikanischen Kultautors in seinem Anspielungsreichtum erstmals auf Deutsch entdecken.

Der große Edgar Allan Poe als literarischer Stimmenimitator und Erzschelm: In seinem hier erstmals auf Deutsch erscheinenden Geschichtenreigen «Tales of the Folio Club» brilliert der US-Klassiker mit extravaganten Teufelsburlesken, schrägen Gothic Novels, spleenigen Piratenabenteuern und launigen Gruselmärchen.

Parodistisch nimmt der hochbegabte Jungautor sämtliche Schreibmoden seiner Zeit auf die Schippe und zettelt ein doppelbödiges, zwischen Hommage und Satire angesiedeltes Spiel an. Die bekanntesten «Opfer» seines jugendlich-genialen Übermuts sind die Größen der angloamerikanischen Literatur im frühen 19. Jahrhundert: Thomas Moore, ein Freund Lord Byrons, Washington Irving oder Samuel Taylor Coleridge. Und auch einen selbstironischen Cameo-Auftritt gönnt sich Mr. Poe. Dank Herausgeber Rainer Bunz, der die «Tales of the Folio Club» kundig rekonstruiert und kommentiert hat, lässt sich das Debüt des amerikanischen Kultautors in seinem Anspielungsreichtum erstmals auf Deutsch entdecken.

Edgar Allan Poe (1809-1849), in Boston geboren, wurde im Alter von zwei Jahren zur Waise und wuchs im Haus eines Ziehvaters auf. Er studierte in Charlottesville, Virginia, ging für vier Jahre zur Armee und wurde schließlich Journalist. 1836 heiratete er seine Cousine Virginia Clemm. Seit seiner Entdeckung durch Charles Baudelaire gilt er als eine der faszinierendsten Dichtergestalten des 19. Jahrhunderts, als 'Erfinder der Detektivgeschichte, Großmeister des Horrors, Ahnherr der phantastischen Literatur und der Science Fiction' (Hans-Dieter Gelfert).

Produktdetails

- Manesse Bibliothek 24

- Verlag: Manesse

- Originaltitel: The Tales of the Folio Club

- Deutsche Erstausgabe

- Seitenzahl: 320

- Erscheinungstermin: 27. September 2021

- Deutsch

- Abmessung: 152mm x 97mm x 20mm

- Gewicht: 186g

- ISBN-13: 9783717524809

- ISBN-10: 3717524801

- Artikelnr.: 59131430

Herstellerkennzeichnung

Manesse Verlag

Neumarkter Str. 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.12.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.12.2021Wer mit dem Teufel um die Seele Karten spielt, darf schummeln

Rekonstruiert: Edgar Allan Poes Fragment "Die Erzählungen des Folio Club"

Mit den schönsten Hoffnungen hatte der namenlose Autor an einem Dienstagabend zum ersten Mal an einem Treffen des Folio Club teilgenommen, einer literarischen Vereinigung von elf Männern, die ihn zu ihrem neuen Mitglied gewählt hatten. "Niemand hätte tiefere Empfindungen der Bewunderung und Achtung hegen können als ich", sagt der Novize, und auch die Statuten leuchten ihm ein: Man trifft sich einmal im Monat im privaten Rahmen, jeder trägt einen selbstverfassten Text vor, über den dann diskutiert wird. Sind alle verlesen, wird abgestimmt. Der Autor des besten Beitrags dient der

Rekonstruiert: Edgar Allan Poes Fragment "Die Erzählungen des Folio Club"

Mit den schönsten Hoffnungen hatte der namenlose Autor an einem Dienstagabend zum ersten Mal an einem Treffen des Folio Club teilgenommen, einer literarischen Vereinigung von elf Männern, die ihn zu ihrem neuen Mitglied gewählt hatten. "Niemand hätte tiefere Empfindungen der Bewunderung und Achtung hegen können als ich", sagt der Novize, und auch die Statuten leuchten ihm ein: Man trifft sich einmal im Monat im privaten Rahmen, jeder trägt einen selbstverfassten Text vor, über den dann diskutiert wird. Sind alle verlesen, wird abgestimmt. Der Autor des besten Beitrags dient der

Mehr anzeigen

Gesellschaft beim nächsten Treffen als Präsident, während der des schlechtesten die nächste Versammlung in seinem Haus auf eigene Kosten ausrichten muss.

Nur dass der Neuling beim nächsten Mal gar nicht dabei sein wird. Die Vereinsmitglieder nennt er jetzt, nachdem er sie einen Abend lang erlebt hat, "eine Clique von Schwachköpfen", die "ebenso hässlich aussehen, wie sie dumm sind. Zudem glaube ich, es ist ihre feste Absicht, die Literatur abzuschaffen, die freie Presse zu untergraben und die Herrschaft von Nomen und Pronomen über den Haufen zu werfen", kurz: ein "Teufelsbund". Obwohl an diesem Abend Texte vorgetragen wurden, die man heute zur Weltliteratur rechnen möchte, allen voran "Metzengerstein" und "Das Manuskript in der Flasche".

Edgar Allan Poes Band "Die Erzählungen des Folio Club", herausgegeben von dem studierten Anglisten und langjährigen Fernsehredakteur Rainer Bunz, kann sich in seiner jetzigen Gestalt auf keine vorliegende Edition oder ein durchgehendes Manuskript berufen. Er enthält eine zu Poes Lebzeiten unpublizierte Einleitung sowie elf frühe Texte des Autors, in Fassungen, die zum Teil nicht unerheblich von den überarbeiteten und heute kanonischen abweichen. Trotzdem leuchtet diese Präsentation ein. Denn Poe selbst hatte in mehreren Briefen das Projekt eines entsprechenden Romans entworfen. Und als der Vierundzwanzigjährige im Oktober 1833 für "Das Manuskript in der Flasche" einen Literaturpreis erhielt, stellte die Jury das in den Kontext des geplanten Romans. Wenig später wurde das Buch zur Subskription angeboten und dann wieder zurückgezogen, eine bessere Gelegenheit zur Publikation winkte und zerschlug sich. Unterdessen erschienen zahlreiche Geschichten einzeln in Periodika, und als es 1839 schließlich zu dem Band "Tales of the Grotesque and Arabesque" kam, fanden sich die Texte dort neben zahlreichen anderen ohne Rahmenhandlung wieder.

Tatsächlich war in den Arbeiten, die der Herausgeber als Beiträge für das "Folio Club"-Projekt einstuft, schon viel von dem enthalten, das man auch mit dem späteren Werk Poes verbindet, allen voran die Obsession für einen Schwebezustand zwischen Leben und Tod. Da ist "Der Geisterseher" mit dem gemeinsamen Selbstmord eines räumlich getrennten Liebespaares samt Orpheus-Anspielung, "Ein geplatzter Handel" zwischen einem Metaphysiker und dem Teufel, in dem sich die interessante Vision eines physischen Weiterlebens ohne Seele findet, "Ein entschiedener Verlust" über das Weiterleben eines Scheintoten, der die eigene Obduktion erlebt, oder "Der Herzog von Omelette", der in der Hölle mit dem Teufel Karten spielt und schummelt, um wieder ins Leben zurückzukehren. Und natürlich das prächtige "Metzengerstein" mit einem Pferdegespenst, das auf verblüffende Weise Elemente von Theodor Storms "Schimmelreiter" vorwegnimmt. Raffiniert ist die Komposition von "Berühmt", dem Schlussstück, das eine Abendgesellschaft schildert, die den Rahmen des "Folio Club" spiegelt.

Bei aller Neigung zur Groteske ist die satirische und parodistische Absicht des jungen Autors unübersehbar. Eine wichtige Referenz hierfür ist das "Blackwood's Magazine", gegründet 1817 in Edinburgh, das immerhin bis 1980 durchhielt und in dieser Zeit Beiträge von Autoren wie Shelley, Coleridge oder George Eliot veröffentlichte - auch Joseph Conrads "Herz der Finsternis" etwa wurde 1899 im "Blackwood's Magazine" abgedruckt. Poe widmete diesem Periodikum und seiner Ästethik 1838 einen satirischen Aufsatz. Aber schon im Zusammenhang des "Folio Club"-Fragments erhält ein Teilnehmer, der "Ein entschiedener Verlust" erzählt, als überdeutliche Anspielung den Namen "Mr. Blackwood Blackwood".

Und was hat es nun mit dem Sinneswandel des Erzählers auf sich, was mit dem plötzlichen Hass auf die Mitglieder der literarischen Gesellschaft?

Auch das lässt sich nur erschließen. In einem Brief vom 2. September 1836 an den Autor und Herausgeber Harrison Hall (1785 bis 1866) legt ihm Poe noch einmal das ganze Projekt der "Folio Club"-Erzählungen ans Herz. Die Zahl der Teilnehmer an der Abendgesellschaft ist inzwischen auf siebzehn angewachsen, entsprechend der gewachsenen Anzahl seiner eigenen Texte, die er nun in diesen Rahmen stellen will. Besonderen Wert legt er dabei auf Zwischenkapitel, in denen die Texte von den Anwesenden besprochen, also spontan kritisiert werden, was etwa ein Viertel des auch 300 Seiten veranschlagten Bandes einnehmen solle. Dass von diesem Teil so gar nichts auf uns gekommen ist, kann man nur bedauern, vor allem, weil Poe daran erklärtermaßen Mechanismen der Literaturkritik zeigen und zugleich infrage stellen wollte.

Immerhin lässt sich so der entstandene Hass des Erzählers auf die Clubmitglieder erklären. Denn die Abstimmung über den besten und den schlechtesten Text ging offenbar zuungunsten des Erzählers aus, der dann - so Poes Plan - die Manuskripte dieses Abends an sich raffen und veröffentlichen sollte, in jenem 300-Seiten-Band. Seine Begründung hört man bisweilen auch heute: Der von der Literaturkritik so hart angefasste Autor wollte die Entscheidung über den Wert seiner Dichtung an das Publikum übertragen - in der Hoffnung auf einen anderen Ausgang. TILMAN SPRECKELSEN

Edgar Allan Poe: "Die Erzählungen des Folio Club".

Hrsgg. und aus dem Englischen von Rainer Bunz. Manesse Verlag, München 2021. 320 S., geb., 25,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Nur dass der Neuling beim nächsten Mal gar nicht dabei sein wird. Die Vereinsmitglieder nennt er jetzt, nachdem er sie einen Abend lang erlebt hat, "eine Clique von Schwachköpfen", die "ebenso hässlich aussehen, wie sie dumm sind. Zudem glaube ich, es ist ihre feste Absicht, die Literatur abzuschaffen, die freie Presse zu untergraben und die Herrschaft von Nomen und Pronomen über den Haufen zu werfen", kurz: ein "Teufelsbund". Obwohl an diesem Abend Texte vorgetragen wurden, die man heute zur Weltliteratur rechnen möchte, allen voran "Metzengerstein" und "Das Manuskript in der Flasche".

Edgar Allan Poes Band "Die Erzählungen des Folio Club", herausgegeben von dem studierten Anglisten und langjährigen Fernsehredakteur Rainer Bunz, kann sich in seiner jetzigen Gestalt auf keine vorliegende Edition oder ein durchgehendes Manuskript berufen. Er enthält eine zu Poes Lebzeiten unpublizierte Einleitung sowie elf frühe Texte des Autors, in Fassungen, die zum Teil nicht unerheblich von den überarbeiteten und heute kanonischen abweichen. Trotzdem leuchtet diese Präsentation ein. Denn Poe selbst hatte in mehreren Briefen das Projekt eines entsprechenden Romans entworfen. Und als der Vierundzwanzigjährige im Oktober 1833 für "Das Manuskript in der Flasche" einen Literaturpreis erhielt, stellte die Jury das in den Kontext des geplanten Romans. Wenig später wurde das Buch zur Subskription angeboten und dann wieder zurückgezogen, eine bessere Gelegenheit zur Publikation winkte und zerschlug sich. Unterdessen erschienen zahlreiche Geschichten einzeln in Periodika, und als es 1839 schließlich zu dem Band "Tales of the Grotesque and Arabesque" kam, fanden sich die Texte dort neben zahlreichen anderen ohne Rahmenhandlung wieder.

Tatsächlich war in den Arbeiten, die der Herausgeber als Beiträge für das "Folio Club"-Projekt einstuft, schon viel von dem enthalten, das man auch mit dem späteren Werk Poes verbindet, allen voran die Obsession für einen Schwebezustand zwischen Leben und Tod. Da ist "Der Geisterseher" mit dem gemeinsamen Selbstmord eines räumlich getrennten Liebespaares samt Orpheus-Anspielung, "Ein geplatzter Handel" zwischen einem Metaphysiker und dem Teufel, in dem sich die interessante Vision eines physischen Weiterlebens ohne Seele findet, "Ein entschiedener Verlust" über das Weiterleben eines Scheintoten, der die eigene Obduktion erlebt, oder "Der Herzog von Omelette", der in der Hölle mit dem Teufel Karten spielt und schummelt, um wieder ins Leben zurückzukehren. Und natürlich das prächtige "Metzengerstein" mit einem Pferdegespenst, das auf verblüffende Weise Elemente von Theodor Storms "Schimmelreiter" vorwegnimmt. Raffiniert ist die Komposition von "Berühmt", dem Schlussstück, das eine Abendgesellschaft schildert, die den Rahmen des "Folio Club" spiegelt.

Bei aller Neigung zur Groteske ist die satirische und parodistische Absicht des jungen Autors unübersehbar. Eine wichtige Referenz hierfür ist das "Blackwood's Magazine", gegründet 1817 in Edinburgh, das immerhin bis 1980 durchhielt und in dieser Zeit Beiträge von Autoren wie Shelley, Coleridge oder George Eliot veröffentlichte - auch Joseph Conrads "Herz der Finsternis" etwa wurde 1899 im "Blackwood's Magazine" abgedruckt. Poe widmete diesem Periodikum und seiner Ästethik 1838 einen satirischen Aufsatz. Aber schon im Zusammenhang des "Folio Club"-Fragments erhält ein Teilnehmer, der "Ein entschiedener Verlust" erzählt, als überdeutliche Anspielung den Namen "Mr. Blackwood Blackwood".

Und was hat es nun mit dem Sinneswandel des Erzählers auf sich, was mit dem plötzlichen Hass auf die Mitglieder der literarischen Gesellschaft?

Auch das lässt sich nur erschließen. In einem Brief vom 2. September 1836 an den Autor und Herausgeber Harrison Hall (1785 bis 1866) legt ihm Poe noch einmal das ganze Projekt der "Folio Club"-Erzählungen ans Herz. Die Zahl der Teilnehmer an der Abendgesellschaft ist inzwischen auf siebzehn angewachsen, entsprechend der gewachsenen Anzahl seiner eigenen Texte, die er nun in diesen Rahmen stellen will. Besonderen Wert legt er dabei auf Zwischenkapitel, in denen die Texte von den Anwesenden besprochen, also spontan kritisiert werden, was etwa ein Viertel des auch 300 Seiten veranschlagten Bandes einnehmen solle. Dass von diesem Teil so gar nichts auf uns gekommen ist, kann man nur bedauern, vor allem, weil Poe daran erklärtermaßen Mechanismen der Literaturkritik zeigen und zugleich infrage stellen wollte.

Immerhin lässt sich so der entstandene Hass des Erzählers auf die Clubmitglieder erklären. Denn die Abstimmung über den besten und den schlechtesten Text ging offenbar zuungunsten des Erzählers aus, der dann - so Poes Plan - die Manuskripte dieses Abends an sich raffen und veröffentlichen sollte, in jenem 300-Seiten-Band. Seine Begründung hört man bisweilen auch heute: Der von der Literaturkritik so hart angefasste Autor wollte die Entscheidung über den Wert seiner Dichtung an das Publikum übertragen - in der Hoffnung auf einen anderen Ausgang. TILMAN SPRECKELSEN

Edgar Allan Poe: "Die Erzählungen des Folio Club".

Hrsgg. und aus dem Englischen von Rainer Bunz. Manesse Verlag, München 2021. 320 S., geb., 25,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Tilman Spreckelsen liest die von Rainer Bunz übersetzten und herausgegebenen Erzählungen Edgar Allan Poes mit Verblüffung. Verblüffung einerseits über die Gestalt der Texte, die ihm so ganz anders erscheint als ihre heute kanonischen Fassungen. Verblüffung andererseits, weil die frühen Texte schon den Poe enthalten, den wir kennen, etwa, was das Faible des Autors für die Grauzone zwischen Leben und Tod angeht, wie Spreckelsen beschreibt. Einen Liebes-Selbstmord, einen Pakt mit dem Teufel, einen Scheintod erlebt der Leser laut Rezensent, und er kann erkennen, wie gleichfalls verblüffend Poe in "Metzengerstein" Storms "Schimmelreiter" antizipiert. Poes satirische Ader lässt sich anhand der Geschichten auch gut erkennen, meint er.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Grossartige Jugendsünden von Edgar Allan Poe.« NZZ Neue Zürcher Zeitung, Werner von Koppenfels

„Die Erzählungen des Folio Club“ sind ein Frühwerk des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe. Die Manesse-Ausgabe präsentiert die Texte der Erstveröffentlichungen, die sich teilweise erheblich von späteren Wiederveröffentlichungen unterscheiden. Es …

Mehr

„Die Erzählungen des Folio Club“ sind ein Frühwerk des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe. Die Manesse-Ausgabe präsentiert die Texte der Erstveröffentlichungen, die sich teilweise erheblich von späteren Wiederveröffentlichungen unterscheiden. Es handelt sich hier also um Erstfassungen, die erstmals ins Deutsche übertragen wurden.

Mit seinen zwölf Prosatexten der Erzählsammlung wollte Poe die literarischen Strömungen seiner Zeit auf die Schippe nehmen. Daher bedient er sich der damals beliebten Genres und ahmt sie nach, wobei er sie ins Lächerliche zieht. In der Auftaktgeschichte „Der Folio-Club“ parodierte Poe die Herrenrunde dieses Clubs – alles natürlich höchst bemerkenswerte Männer der gehobenen Gesellschaft. In „Der Geisterseher“ (ein Bezug auf Schillers gleichnamige Novelle) nahm Poe die literarische Italienbegeisterung gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufs Korn. Den Teufelsgeschichten, die in der Romantik zu voller Blüte gelangten, widmete er sich satirisch in „Ein geplatzter Handel“. Weitere Folio-Club-Erzählungen beschäftigen sich mit den Genres der Seefahrergeschichten („Das Manuskript in der Flasche“), der Fabel, der Horrorgeschichte, der Modewelle des Orientalismus oder in der abschließenden Geschichte „Berühmt“ der Selbstinszenierung mancher Schriftsteller. Auch in anderen Geschichten spießte Poe gekonnt die Marotten der literarischen Platzhirsche auf.

Fazit: Poes Debüt bietet eine humorvolle Lektüre, wobei es zu den einzelnen Erzählungen zahlreiche erklärenden Anmerkungen des Herausgebers Rainer Bunz gibt. Weitere Informationen findet man in seinem umfangreichen (immerhin 60 Seiten) Nachwort. Außerdem eine sehr ansprechende Ausstattung und Ergänzung der Manesse-Bibliothek.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

„Die Erzählungen des Folio Club“ ist ein Frühwerk von Edgar Allan Poe, das fragmentarisch überliefert ist. Es versammelt elf Erzählungen, die in eine Rahmenhandlung eingebettet sind: Die Mitglieder des Folio Clubs treffen sich, ähnlich wie E.T.A. Hoffmanns …

Mehr

„Die Erzählungen des Folio Club“ ist ein Frühwerk von Edgar Allan Poe, das fragmentarisch überliefert ist. Es versammelt elf Erzählungen, die in eine Rahmenhandlung eingebettet sind: Die Mitglieder des Folio Clubs treffen sich, ähnlich wie E.T.A. Hoffmanns Serapionsbrüder, um sich gegenseitig ihre literarischen Stücke zu präsentieren. Während die Erzählungen vollständig überliefert sind, existiert die Rahmenhandlung in Form einer kurzen Vorrede nur in einem fragmentarischen Zustand. Die Erzählungen entstammen den verschiedensten Genres. So finden sich humoristische Erzählungen („Wie man Geld auftreibt oder: Schwindeln als eine der exakten Wissenschaften betrachtet“), Gruselgeschichten in romantischer Tradition („Der Geisterseher“, „Siope“, „Metzengerstein“), burleske Teufelshändel („Ein geplatzter Handel“, „Der Herzog de l’Omelette“) und historische Erzählungen („Epimanes“, „Eine Geschichte aus Jerusalem“). Daneben existiert eine Geisterschiffgeschichte („Das Manuskript in der Flasche“) und jeweils eine absurd-komische Erzählung über den Scheintot („Ein entschiedener Verlust“) und die Nasen-Wissenschaft („Berühmt – Eine Erzählung“). So unterschiedlich die Erzählungen auch sind: Geeint werden sie durch ihren satirischen Charakter, der auf einem hohen Niveau angesiedelt ist. Der junge Poe spielt mit Genretraditionen und persifliert diese, versteckt in seinen Figuren reale Vorbilder (v.a. Autoren) und baut Referenzen zu anderen literarischen Werken ein. Da diese satirischen Züge vergleichsweise diffizil sind, ist vieles davon aus heutiger Perspektive nicht leicht ersichtlich/erkennbar. Umso verdienstvoller ist die Arbeit von Rainer Bunz, dem Herausgeber „Der Erzählungen des Folio Club“: In einem detaillierten Anmerkungsapparat werden intertextuelle Verweise, Fremdwörter, Personen und Zitate erklärt; ein ausführliches Nachwort kontextualisiert die einzelnen Novellen vor dem Hintergrund ihrer Genretradition und erläutert den jeweiligen satirischen Zug (Anmerkungen und Nachwort nehmen ungefähr 1/3 der Manesse-Ausgabe ein). Eine weitere Besonderheit der Manesse-Ausgabe ist, dass die elf Erzählungen erstmals in Erstfassung ins Deutsche übersetzt worden sind (Im Deutschen existieren bisher nur Übersetzungen späterer Fassungen der Erzählungen, in denen Poe Hinweise auf den Erzählkontext des Folio Club tilgte). Insgesamt ist „Die Erzählungen des Folio Club“ eine wissenschaftlich fundierte Edition von Poes frühen Erzählungen, die sowohl inhaltlich abwechslungsreich sind als auch mit Witz erzählt werden.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für