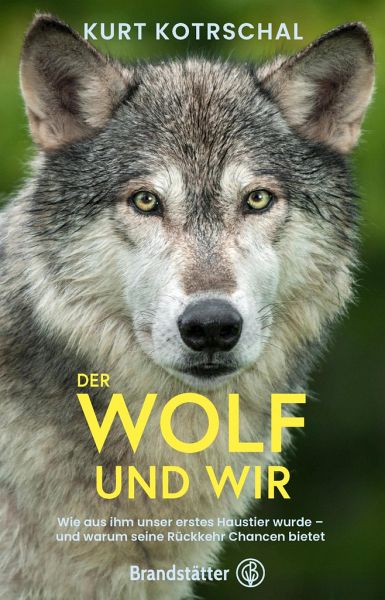

Kurt Kotrschal

Gebundenes Buch

Der Wolf und wir

Wie aus ihm unser erstes Haustier wurde - und warum seine Rückkehr Chancen bietet

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das Standard-Werk mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Wolf und Hund

Kurt Kotrschal gehört zu den weltweit renommiertesten Verhaltensforschern. Er ist emeritierter Professor an der Universität Wien, war Nachfolger von Konrad Lorenz am gleichnamigen Forschungsinstitut, Mitbegründer des Wolf Science Center Ernstbrunn und ist heute neben der Wissenschaft verstärkt im Artenschutz engagiert. Fast drei Jahrzehnte erforscht er bereits das Wesen von Hunden und Wölfen und ihre Beziehung zu uns Menschen. Als Bestsellerautor teilt er sein Wissen mit uns - und seine Faszination und Liebe zu den Tieren, die uns seit Urzeiten begleiten.

Produktdetails

- Verlag: Brandstätter

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 239

- Erscheinungstermin: 14. März 2022

- Deutsch

- Abmessung: 214mm x 143mm x 31mm

- Gewicht: 539g

- ISBN-13: 9783710605970

- ISBN-10: 3710605970

- Artikelnr.: 62763612

Herstellerkennzeichnung

Brandstätter Verlag

Wickenburggasse 26/1/3

1080 Wien, AT

verantwortung@brantstaetterverlag.com

Man lernt viel, ohne belehrt zu werden. Die zahlreichen Karten sind informativ und Fotos zeigen den diskreditierten "bösen Wolf" als sympathisches Geschöpf. Helga Maria Wolf Austria Forum 20230226

In "Der Wolf und wir" betrachtet der Wolfsforscher und Mitbegründer des Wolf Science Center Ernstbrunn die Beziehung zwischen Wolf und Mensch aus verschiedenen Blickwinkeln. Er geht z.B. auf die Urangst des Menschen vor den Wolf und woher sie kommt ein. Auch die Herausforderungen der …

Mehr

In "Der Wolf und wir" betrachtet der Wolfsforscher und Mitbegründer des Wolf Science Center Ernstbrunn die Beziehung zwischen Wolf und Mensch aus verschiedenen Blickwinkeln. Er geht z.B. auf die Urangst des Menschen vor den Wolf und woher sie kommt ein. Auch die Herausforderungen der Rückkehr des Wolfes wird aus Sicht aller Beteiligten und verschiedener Länder beleuchtet - wer hätte gedacht, dass Deutschland da so Einiges richtig gemacht hat;) Besonders gut gefallen hat mir aber die Geschichte der Domestizierung und das unterschiedliche Verhalten Wolf - Hund. Man merkt, dass er Autor weiß wovon er spricht. Fakten, Wissen und Geschichten werden geschickt aneinander gereiht, so dass das Sachbuch gut zu lesen ist. Der Leser erhält auch einen schönen Einblick in die Arbeit am WSC Ernstbrunn und mich haben so einige Fakten/Gegenbenheiten verblüfft. Abgerundet mit stimmungsvollen Farbbildern (für mich hätten es ruhig noch mehr sein können) ergibt sich ein absolut lesenswertes Buch für Wolffans und solche, die es noch werden wollen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein Plädoyer für den Schutz der Wölfe

Kurt Kotrschal ist Verhaltensforscher und einer der führenden Wolfsforscher. In seinem Buch „Der Wolf und wir“ legt er auch für den Laien verständlich dar, weshalb die Rückkehr des Wolfes wichtig für uns …

Mehr

Ein Plädoyer für den Schutz der Wölfe

Kurt Kotrschal ist Verhaltensforscher und einer der führenden Wolfsforscher. In seinem Buch „Der Wolf und wir“ legt er auch für den Laien verständlich dar, weshalb die Rückkehr des Wolfes wichtig für uns ist.

Er beleuchtet dabei auch die jahrtausendealte Beziehungsgeschichte zwischen Wolf, Hund und Mensch. Nachdem der Wolf aus der Kulturlandschaft Mitteleuropa fast komplett verdrängt wurde, kehrt er nun zurück und wir sollten eine neue und gute Beziehung zu ihm aufbauen. Diese Rückkehr bietet Chancen für die Biodiversität und für eine Balance in Fauna und Flora. Natürlich stellt uns dies auch vor Herausforderungen. Der Autor geht genau darauf ein, wie man die Nutztiere schützen und gemeinsam unseren Lebensraum teilen könnte.

Er bleibt allerdings nicht nur bei der Wiedereingliederung des Wolfes stehen, sondern hat das große Ganze im Blick. Denn es geht hier nicht nur um Ökologie, sondern auch um unsere Ernährungsgewohnheiten, fehlgeleitete Subventionen in der Agrarwirtschaft, Politik und auch unseren Lebensstil.

Kurt Kotrschal schreibt flüssig, sachlich und zeigt nicht nur seine Sichtweise auf. Wie sehr ihm die Wölfe am Herzen liegen, das wird allerdings auf jeder Seite deutlich.

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich noch mit der Thematik Wolf - Hund. Zu guter Letzt bekommen wir noch einen Ausblick. Wie wird es mit den Menschen, den Wölfen und den Hunden zukünftig weitergehen?

Ein lesenswertes Plädoyer für den Wolf.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Der Wolf gehört in unsere Wälder !

Das Buch ist ein überzeugendes Plädoyer für die Daseinsberechtigung des Wolfes in unseren Wäldern.

Erst vor kurzem war in unserer Zeitung ein Artikel, in dem unisono von den Landwirten und Jägern die Freigabe des Wolfes zum …

Mehr

Der Wolf gehört in unsere Wälder !

Das Buch ist ein überzeugendes Plädoyer für die Daseinsberechtigung des Wolfes in unseren Wäldern.

Erst vor kurzem war in unserer Zeitung ein Artikel, in dem unisono von den Landwirten und Jägern die Freigabe des Wolfes zum Abschuss gefordert wurde. Und dies obwohl es bei uns bisher lediglich zwei bestätigte Wolfssichtungen gibt.

Der Autor untermauert mit wissenschaftlichen Zahlen und den Erfahrungen anderer europäischer Länder wie Rumänien oder Polen, wie dieser Forderung jede Grundlage entbehrt. Der Wolf war in unseren Wäldern schon lange vor uns zuhause. Er ist ein wichtiges Regulativ, um das Gleichgewicht der Natur zu gewährleisten. So wäre unser Wildschweinproblem geringer, gäbe es mehr Wölfe. Eine Überpopulation ist nicht zu befürchten, denn ein Wolfsrudel, bestehend aus bis zu 8 Wölfen, benötigt ein Territorium von bis zu 600 Quadratkilometern.

Auch die Aussage, der Wolf sei der Feind der Nutztiere, hält der Autor für nicht überzeugend. Es gäbe wirksame Schutzvorkehrungen für die Herden. Um das Thema abzurunden, geht der Autor auf die Entwicklung des Wolfes zum Hund ein und zeigt Parallelen zwischen beiden Arten auf.

Für mich war die Argumentation überzeugend. Wer Naturschutz und Artenvielfalt will, muss auch akzeptieren, dass Beutegänger wie der Wolf oder Luchs wieder in unseren Wäldern leben. Ich freue mich vorbehaltlos darüber, zeigt es doch, dass unsere Bemühungen unsere Umwelt zu retten, manchmal von Erfolg gekrönt sind.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für