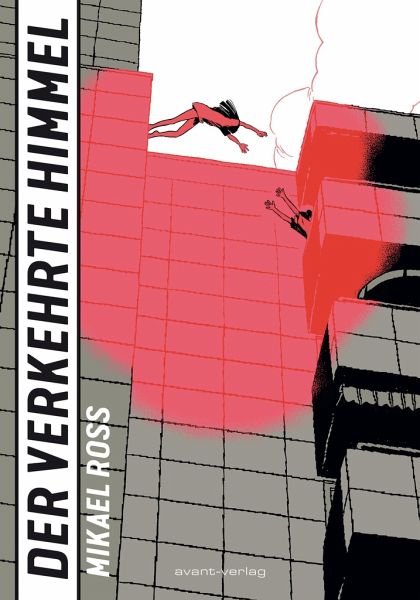

Der verkehrte Himmel

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

28,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

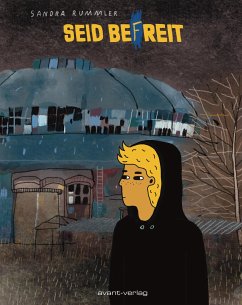

Was für eine Betonhitze! Inmitten des flirrenden Berliner Sommers machendie Geschwister Tâm und Dennis einen beunruhigenden Fund. In einem Gebüsch am Rande ihrer verschlafenen Wohnsiedlung in Berlin-Lichtenberg entdecken sie einen einzelnen abgetrennten Finger. Im Laufe ihrer Nachforschungen kommt es zu einer verstörenden Begegnung mit einem geheimnisvollen Mädchen: Das "Mädchen vom Parkplatz" ist die zwei Jahre ältere Hoa Binh und sie ist auf der Flucht. Aber auf der Flucht vor wem? Ohne zu ahnen, auf was sie sich eingelassen hat, beschließt Tâm, ihr zu helfen.Die neue Graphic Novel ...

Was für eine Betonhitze! Inmitten des flirrenden Berliner Sommers machendie Geschwister Tâm und Dennis einen beunruhigenden Fund. In einem Gebüsch am Rande ihrer verschlafenen Wohnsiedlung in Berlin-Lichtenberg entdecken sie einen einzelnen abgetrennten Finger. Im Laufe ihrer Nachforschungen kommt es zu einer verstörenden Begegnung mit einem geheimnisvollen Mädchen: Das "Mädchen vom Parkplatz" ist die zwei Jahre ältere Hoa Binh und sie ist auf der Flucht. Aber auf der Flucht vor wem? Ohne zu ahnen, auf was sie sich eingelassen hat, beschließt Tâm, ihr zu helfen.Die neue Graphic Novel von Max und Moritz-Preisträger Mikael Ross knüpft mit ihrer Schwarzweiß-Optik an beste Film Noir-Traditionen an und nutzt die Ästhetik japanischer Mangas. Ein hitziger Thriller, der zwischen Berliner Plattenbauten und Schrebergärten beginnt, aber weit darüber hinaus in die Welt weist.

![Hawkeye: My Life as a Weapon [Marvel Premier Collection] Cover Hawkeye: My Life as a Weapon [Marvel Premier Collection]](https://bilder.buecher.de/produkte/73/73643/73643144n.jpg)