Nicht lieferbar

Heinrich Mann

Broschiertes Buch

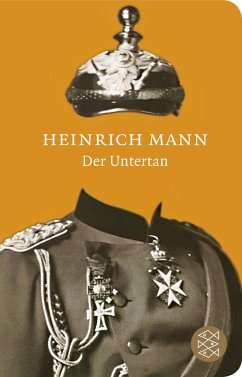

Der Untertan

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.

Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.

»Dieses Buch Heinrich Manns, heute, gottseidank, in aller Hände, ist das Herbarium des deutschen Mannes. Hier ist er ganz: in seiner Sucht zu befehlen und zu gehorchen, in seiner Roheit und in seiner Religiosität, in seiner Erfolgsanbeterei und in seiner namenlosen Zivilfeigheit.« Kurt Tucholsky

Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.

»Dieses Buch Heinrich Manns, heute, gottseidank, in aller Hände, ist das Herbarium des deutschen Mannes. Hier ist er ganz: in seiner Sucht zu befehlen und zu gehorchen, in seiner Roheit und in seiner Religiosität, in seiner Erfolgsanbeterei und in seiner namenlosen Zivilfeigheit.« Kurt Tucholsky

Heinrich Mann, 1871 in Lübeck geboren, begann nach dem Abgang vom Gymnasium eine Buchhhandelslehre, 1891/92 volontierte er im S. Fischer Verlag. Heinrich Mann hat Romane, Erzählungen, Essays und Schauspiele geschrieben. 1933 emigrierte er nach Frankreich, später in die USA. 1949 nahm er die Berufung zum Präsidenten der neu gegründeten Akademie der Künste in Ost-Berlin an, starb aber 1950 noch in Santa Monica/Kalifornien.

Foto: Wikipedia

Produktdetails

- Fischer Taschenbücher 90026

- Verlag: FISCHER Taschenbuch

- Artikelnr. des Verlages: 1000750

- 8. Aufl.

- Seitenzahl: 447

- Erscheinungstermin: 3. März 2008

- Deutsch

- Abmessung: 123mm x 187mm x 27mm

- Gewicht: 330g

- ISBN-13: 9783596900268

- ISBN-10: 3596900263

- Artikelnr.: 23320718

Herstellerkennzeichnung

FISCHER Taschenbuch

Hedderichstr. 114

60596 Frankfurt

produktsicherheit@fischerverlage.de

Diederich Heßling, der Protagonist des Romans, ist der perfekte Untertan, kann aber auch sehr tyrannisch agieren, nach oben buckeln, nach unten treten, das kann er schon als Kind gut, und zusätzlich schafft er es immer wieder, für sich das Beste aus einer Situation herauszuholen. Oh, …

Mehr

Diederich Heßling, der Protagonist des Romans, ist der perfekte Untertan, kann aber auch sehr tyrannisch agieren, nach oben buckeln, nach unten treten, das kann er schon als Kind gut, und zusätzlich schafft er es immer wieder, für sich das Beste aus einer Situation herauszuholen. Oh, wie oft ich über ihn den Kopf geschüttelt habe – wie gut, dass das Ganze satirisch gemeint ist – auch wenn es solche Typen wie Heßling sicher gibt, auch heute noch, so hat Heinrich Mann ihn doch sehr überspitzt dargestellt und manch einem seiner Zeitgenossen damit wohl auch einen Spiegel vorgehalten.

Das Untertanenhafte ist heute vielleicht nicht mehr so verbreitet wie noch zu Kaiserszeiten, aber sich immer und überall einen Vorteil zu schaffen, auch auf Kosten anderer, gibt es immer noch, wird es wohl zu allen Zeiten geben. So ist Heßling durchaus auch ein Spiegel unabhängig von seiner Zeit. Er lügt wie gedruckt, ist heuchlerisch, aber auch ziemlich feige, Denunzieren ist sein Hobby.

Leicht zu lesen ist der Roman nicht durchgehend, oft muss man sich schon sehr konzentrieren. Für mich gibt es einige Passagen, die mich amüsiert haben, etwa als Heßling während seiner Hochzeitsreise auf seinen Kaiser trifft, und dann nur noch im Sinn hat, diesen zu stalken, wie man heute sagen würde. Andere Passagen ziehen sich sehr und machen das Lesen schwieriger. Dennoch erzählt Mann anschaulich und die Charaktere sind gut ausgebaut, ihre Beschreibungen sehr bildhaft, wenn auch oft nicht sehr vorteilhaft.

Meine Ausgabe beinhaltet einen umfangreichen Anhang, den ich interessant zu lesen fand.

Heinrich Manns Roman ist gute hundert Jahre alt, wirkt aber in manchem immer noch aktuell. Ich hatte amüsante, aber auch angestrengte Lesestunden. „Der Untertan“ gehört meiner Meinung nach zu den Klassikern, die man gelesen haben sollte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Vom hässlichen Deutschen

Aus dem umfangreichen Œuvre von Heinrich Mann ist «Der Untertan», neben dem Hauptwerk mit den beiden grandiosen «Henry Quatre» Bänden, sein erfolgreichster Roman. Er wurde kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges vollendet, der …

Mehr

Vom hässlichen Deutschen

Aus dem umfangreichen Œuvre von Heinrich Mann ist «Der Untertan», neben dem Hauptwerk mit den beiden grandiosen «Henry Quatre» Bänden, sein erfolgreichster Roman. Er wurde kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges vollendet, der Vorabdruck, unter anderem im Simplicissimus, fiel jedoch bald der Zensur zum Opfer, erst nach Kriegsende konnte er dann, und zwar gleich in erstaunlich hoher Auflage, veröffentlicht werden. In dieser berühmten Satire nimmt der Autor mit beißender Ironie die Wilhelminische Epoche aufs Korn, eine entlarvende Gesellschaftskritik jener Zeit des widerspruchslosen Obrigkeitsdenkens. Der Roman ist Zeitzeugnis und Lehrstück zugleich, er gehört zweifellos zum Kanon der deutschen Literatur und ist als unterhaltsamer Klassiker auch nach hundert Jahren noch eine empfehlenswerte Lektüre.

Diederich Heßling, Sohn eines Papierfabrikanten in der fiktiven preußischen Provinzstadt Netzig, markiger Student einer schlagenden Verbindung, promovierter Jurist, drückt sich nach seinem Studium erfolgreich um den ungeliebten Militärdienst und übernimmt nach dem Tod des Vaters die Fabrik. Wir erleben als Leser den Aufstieg des rücksichtslosen, aber feigen Opportunisten zu einem angesehenen bourgeoisen Patriarchen, der in der Wahl seiner Mittel nicht zimperlich ist, sich zudem als charakterloser Denunziant erweist. Mit seiner rigiden kaisertreuen Gesinnung jedoch gewinnt er schon bald die Sympathie der konservativen, nationalen Kräfte, macht sich andererseits die Liberalen und Sozialdemokraten zu politischen Feinden. Der unsympathische, ehrlose Protagonist ist tief in politische Ränkespiele mit wechselnden Partnern verstrickt, sucht aus seiner gesellschaftlichen Stellung stets einen materiellen Vorteil zu ziehen, ist durchaus auch korrumpierbar. Sein mit Orden geschmückter politischer Aufstieg findet bei der Einweihungsfeier für ein lang umkämpftes Kaiser Wilhelm Denkmal einen Höhepunkt, als während seiner Festrede ein Unwetter symbolträchtig die Honoratioren in die Flucht treibt, eine Vorahnung drohenden Unheils durch den von verblendeten Patrioten dringend herbeigesehnten Krieg. Auch im Privaten ist Heßling ein bösartiger Tyrann, der sich nicht scheut, beispielsweise dem Vater von Agnes, einer von ihm verführten Jugendfreundin, höhnisch entgegenzuhalten, seine Ehre lasse es nicht zu, ein solcherart «gefallenes» Mädchen zur Mutter seiner Kinder zu machen. Gleiches widerfährt ihm am Ende, nun allerdings mit umgekehrten Vorzeichen, als seine unverheiratete Schwester in genau derselben Situation ist. Seinen ansehnlichen Wohlstand erwirbt er durch reiche Heirat und vermehrt ihn trickreich mit dubiosen Aktiengeschäften, durch die er Andere ungerührt in den Ruin treibt.

Der Autor erzählt seine ereignisreiche Geschichte aus kritischer Distanz in einem sprachlich sehr gefälligen Stil, dem man natürlich die hundert Jahre anmerkt, die seit Erscheinen des Romans vergangen sind. Er karikiert den autoritätsgläubigen Untertanengeist der Epoche auf amüsante Art, sogar Bismarcks «Reichshund» wird da persifliert in einer köstlichen Szene. Ferner bedient er sich eines zahlreichen Figurenensembles, in dem archetypisch viele Charaktere treudeutscher Mannsbilder vertreten sind, vom erzkonservativen Regierungspräsidenten bis zum sozialistischen Werkmeister in Heßlings Fabrik, der später mit seiner heimlichen Hilfe sogar Abgeordneter des Reichstags wird, - alles aus Kalkül, wohlgemerkt.

Heinrich Mann, dessen Kontakte zu seinem deutschnationalen Bruder jahrelang abgebrochen waren, kritisiert in seinem Roman den rückwärts gewandten Ungeist der Bourgeoisie ebenso wie den heuchlerischen Nationalismus und den schnöden Materialismus der Sozialdemokraten. In einer symbolträchtigen Szene am Ende stirbt ein von Heßling in den Ruin getriebener politischer Gegner, Teilnehmer der Deutschen Revolution von 1848, bei dessen völlig unerwartetem Anblick, - Heßling erscheint ihm geradezu als böser Geist in seiner Todesstunde.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Der Roman von Heinrich Mann beschreibt die gesellschaftlichen Verhältnisse während der Jahrhundertwende des 19. Jahrhundert. Er beschreibt die damaligen Zustände anhand der Lebensgeschichte Heßlings, einem gespaltenen Man, der sowohl Mächtiger, als auch Untertan ist. Nach …

Mehr

Der Roman von Heinrich Mann beschreibt die gesellschaftlichen Verhältnisse während der Jahrhundertwende des 19. Jahrhundert. Er beschreibt die damaligen Zustände anhand der Lebensgeschichte Heßlings, einem gespaltenen Man, der sowohl Mächtiger, als auch Untertan ist. Nach und nach offenbart sich dem Leser ein erschreckendes Bild eines gehorsamen Menschentyps, der seine eigene Identität unbewusst für eine höhere, völlig fremde Idee aufgibt. Dabei glaubt er voller Überzeugung für das Gute im Leben einzutreten und zweifelt keinen Augenblick an seiner Integrität. Die charakterliche Verformung Heßlings war nicht nur für die damalige Zeit typisch, sie hat meiner Ansicht an Aktualität nichts eingebüßt. Wenn man sich aufmerksam umschaut, erkennt man Heßlings überall wieder, Politik, Wirtschaft, Religion. Und es wird auch in Zukunft aktuell bleiben, solange es uns Menschen gibt, dabei ist es wichtig, zu wissen was diese Art von Menschen vorantreibt und wie sie ihr Handeln sich und uns gegenüber rechtfertigen. Lesenswert!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für