Der Prozess

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

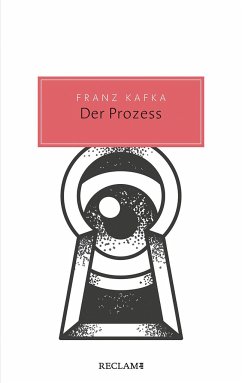

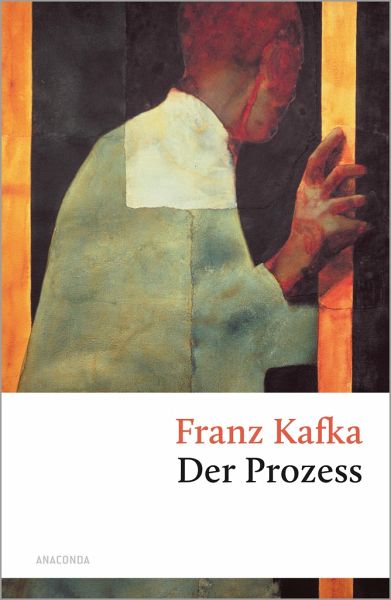

Grundlos wird Josef K. an seinem 30. Geburtstag verhaftet und verhört. Die Umstände sind grotesk, niemand kennt das Gesetz, und das Gericht bleibt anonym. Die »Schuld«, erfährt Josef K., haftet ihm an, ohne dass er dagegen etwas tun könnte. Verbissen, aber erfolglos versucht er, sich gegen die zunehmende Absurdität und Verstrickung zu wehren, schlägt jede Warnung vor weiterer Gegenwehr in den Wind und wird schließlich ein Jahr später vor den Toren der Stadt exekutiert. Franz Kafka hat mit diesem Roman ein Jahrhundertwerk geschaffen, das auf beispielhafte Weise die wesentlichen Existe...

Grundlos wird Josef K. an seinem 30. Geburtstag verhaftet und verhört. Die Umstände sind grotesk, niemand kennt das Gesetz, und das Gericht bleibt anonym. Die »Schuld«, erfährt Josef K., haftet ihm an, ohne dass er dagegen etwas tun könnte. Verbissen, aber erfolglos versucht er, sich gegen die zunehmende Absurdität und Verstrickung zu wehren, schlägt jede Warnung vor weiterer Gegenwehr in den Wind und wird schließlich ein Jahr später vor den Toren der Stadt exekutiert. Franz Kafka hat mit diesem Roman ein Jahrhundertwerk geschaffen, das auf beispielhafte Weise die wesentlichen Existenzfragen des modernen Menschen neu formuliert.

Kafkas wohl berühmtester RomanGebundene AusgabeMeilenstein der literarischen Moderne

Kafkas wohl berühmtester RomanGebundene AusgabeMeilenstein der literarischen Moderne