Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Hinrichs ist Taucher; er ist alt geworden in diesem Beruf. Fast zwanzig Jahre ist er Tag für Tag hinuntergestiegen in das trübe Wasser des Hafenbeckens, um dort seiner gefahrvollen Arbeit nachzugehen. Jetzt will er sich nicht ausbooten lassen; er will das Sausen in den Ohren, den Druck auf dem Herzen nicht zugeben, er will die Beklemmung, die er plötzlich in der Tiefe spürt, nicht wahrhaben. Um seine Anstellung nicht zu verlieren, fälscht er seine Papiere und macht sich jünger. Er tut dies mit der Entschlossenheit und Überlegung eines Mannes, der seine letzte Chance wahrnimmt. "Es ist e...

Hinrichs ist Taucher; er ist alt geworden in diesem Beruf. Fast zwanzig Jahre ist er Tag für Tag hinuntergestiegen in das trübe Wasser des Hafenbeckens, um dort seiner gefahrvollen Arbeit nachzugehen. Jetzt will er sich nicht ausbooten lassen; er will das Sausen in den Ohren, den Druck auf dem Herzen nicht zugeben, er will die Beklemmung, die er plötzlich in der Tiefe spürt, nicht wahrhaben. Um seine Anstellung nicht zu verlieren, fälscht er seine Papiere und macht sich jünger. Er tut dies mit der Entschlossenheit und Überlegung eines Mannes, der seine letzte Chance wahrnimmt. "Es ist ein Roman ohne Pathos, ohne Aufschrei ... Diese völlig effektlos wirkende Kunst des Erzählens, dieses betont distanzierte Untertreiben jeglicher Dramatik, diese souveräne Stille, das alles verleiht dem Buch eine geradezu unheimliche, leise Kraft ..." (Hans Hellmut Kirst)

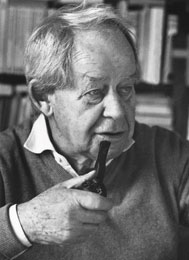

Siegfried Lenz, 1926 im ostpreußischen Lyck geboren, zählt zu den bedeutendsten und meistgelesenen Schriftstellern der Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Für seine Bücher wurde er mit vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main, dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und mit dem Lew-Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte 2009. Seit 1951 veröffentlichte er alle seine Romane, Erzählungen, Essays und Bühnenwerke im Hoffmann und Campe Verlag. Er starb am 7. Oktober 2014 im Alter von 88 Jahren.

© Ingrid von Kruse

Produktdetails

- Verlag: Hoffmann und Campe

- 1996.

- Seitenzahl: 224

- Deutsch

- Abmessung: 193mm x 126mm x 23mm

- Gewicht: 308g

- ISBN-13: 9783455042603

- ISBN-10: 3455042600

- Artikelnr.: 06353538

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.01.1998

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.01.1998Das langsame Schicksal

Siegfried Lenz in einer Werkausgabe · Von Hans-Ulrich Treichel

"Der junge Mann und das Meer" überschrieb der Kritiker Friedrich Sieburg seine Rezension von Siegfried Lenz' Erzählband "Jäger des Spotts" (1958). Wir wissen nicht, ob der damals zweiunddreißigjährige Lenz diesen Hinweis auf Ernest Hemingway als Kompliment oder Vorwurf verstanden hat. Zwar sieht man sich als Schriftsteller gern in gute literarische Gesellschaft zitiert, und Hemingway gehört gewiß dazu, doch allzu große Nähe zu einem bedeutenden Vorbild möchte man sich nicht nachsagen lassen, denn womöglich lauert hinter dem freundlichen Vergleich schon der Vorwurf, ein Epigone zu sein. Gegen diesen Vorwurf hätte sich der junge

Siegfried Lenz in einer Werkausgabe · Von Hans-Ulrich Treichel

"Der junge Mann und das Meer" überschrieb der Kritiker Friedrich Sieburg seine Rezension von Siegfried Lenz' Erzählband "Jäger des Spotts" (1958). Wir wissen nicht, ob der damals zweiunddreißigjährige Lenz diesen Hinweis auf Ernest Hemingway als Kompliment oder Vorwurf verstanden hat. Zwar sieht man sich als Schriftsteller gern in gute literarische Gesellschaft zitiert, und Hemingway gehört gewiß dazu, doch allzu große Nähe zu einem bedeutenden Vorbild möchte man sich nicht nachsagen lassen, denn womöglich lauert hinter dem freundlichen Vergleich schon der Vorwurf, ein Epigone zu sein. Gegen diesen Vorwurf hätte sich der junge

Mehr anzeigen

Lenz freilich gefeit fühlen können, denn bereits im Jahr 1955 hatte er seinen wohl größten Erfolg, den Erzählungsband "So zärtlich war Suleyken" veröffentlicht. Das Buch hat zwar viel mit masurischem Humor, aber nur wenig mit Hemingway zu tun, und es hat dem Autor der später ebenfalls äußerst erfolgreichen "Deutschstunde" nicht nur einen sicheren Platz auf dem Olymp der deutschen Gegenwartsliteratur, sondern auch in den Verkaufsregalen der Buchhandlungen gesichert. Lenz' masurische Geschichten sind dort noch immer gut plaziert und in vorderster Reihe zu finden. Doch spektakuläre Erfolge beeindrucken manche Autoren weniger nachhaltig als noch die leisesten Zweifel. Nun sei dies dem Schriftsteller Lenz nicht unterstellt, doch ist immerhin bemerkenswert, daß er sich acht Jahre nach Sieburgs Rezension ausdrücklich mit der Frage nach der Bedeutung Hemingways für das eigene Werk beschäftigt. Daß er dies offensiv und mit einer gewissen Schonungslosigkeit tut, läßt sich schon am Titel des Essays ablesen: "Mein Vorbild Hemingway".

Der Text ist im soeben erschienenen neunzehnten der auf zwanzig Bände angelegten Werkausgabe enthalten. Der Band versammelt Essays und Rezensionen aus den Jahren 1955 bis 1982, von denen die meisten auch heute noch lesenswert sind. Und dies nicht nur deshalb, weil sie sich mit bedeutenden Autoren der Weltliteratur von Tolstoi, Hamsun, Faulkner, Nabokov bis zu Jünger und Böll beschäftigen. In ihren Reflexionen über das Handwerk des Schreibens beglaubigen sie einmal mehr die von Lenz an anderer Stelle geäußerte Überzeugung, "daß man nicht über andere schreiben kann, ohne gleichzeitig über sich selbst zu schreiben". Mit Vorsatz tut der Autor dies dort, wo er über sein Verhältnis zu Ernest Hemingway Auskunft gibt und eingesteht, daß Hemingway gegenüber eine "erhebliche - sagen wir: Abhängigkeit bestanden hat", und wo er, sich zugleich von Hemingway distanzierend, für sein Schreiben geltend macht, daß "das Leben nicht nur aus Momenten gewaltsamer Erprobung besteht".

Hatte Hemingway die Tat gefeiert, so kommt es Lenz darauf an, "verstehen zu lernen, was seine Tat begünstigt oder nachträglich widerlegt". Nicht auf die Tat konzentriert sich sein Erzählen, ihm wird der "Raum für Reflexionen" ebenso wichtig wie die "Wahrnehmung der Randzonen" und das, was er "Schicksal" nennt. Anläßlich einer Rezension von Marie Luise Kaschnitz' Erzählungen "Ferngespräche" entwirft Lenz denn auch seine Poetik des Schicksals. Wobei das Schicksal nicht lediglich das tun soll, was es gemeinhin tut, nämlich "zuschlagen". Es soll vielmehr diskret und unscheinbar die menschlichen Geschicke beeinflussen und wie beiläufig seine Wirkungen entfalten.

Wer will, kann dies an den Erzählungen und Romanen des Autors noch einmal überprüfen. So an dem Text "Der Anfang von etwas" aus dem Jahre 1958, der unmittelbar auf Hemingways Erzählung "The End of Something" reagiert. Es ist die Geschichte eines Wachmannes auf einem Feuerschiff, der seinem Schicksal, dem Untergang des Schiffes, zufällig entkommt, jedoch für tot erklärt wird und darum einen gänzlich neuen Anfang machen kann. Wohin ihn dieser Anfang führen wird, erfährt der Leser allerdings nicht. Denn Lenz interessiert im Unterschied zu Hemingway nicht "die Erfahrung, wonach das Unglück darin besteht, daß wir alles hinter uns haben". Er ist vielmehr der Ansicht, "daß sich das Unglück ebenso dadurch rechtfertigen läßt, was vor uns liegt: durch offene Räume, durch offene Entscheidungen".

Mit einem ungewissen "Wohin?" endet auch der Roman "Brot und Spiele". Er erzählt die Geschichte des Langstreckenläufers und Rekordinhabers Bert Buchner, der irgendwann einsehen muß: "Einmal ist es vorbei." Auch hier ist es nicht die Tat, der heroische Akt, der Lenz interessiert, sondern das schicksalhafte Walten der Zeit, das jeden Sieg vergänglich und die Niederlage unausweichlich macht. Der im Jahre 1958 erschienene Roman gehört zu den wenigen Exempeln des Genres "Sportroman", die unsere Gegenwartsliteratur aufzuweisen hat. Daß dieses Genre sich nicht hat durchsetzen können, mag daran liegen, daß der Sport allzu idealtypisch und offensichtlich als ein Modell des Lebens genutzt werden kann. Schließlich wird der erzählerische Befund, daß es Gewinner gibt und Verlierer, Siege und Niederlagen, Ehrgeiz und Konkurrenz, in Wahrheit erst dort interessant, wo wir uns nicht auf dem Spielfeld oder der Aschenbahn befinden, sondern im Kreise lieber Kollegen, sehr guter Freunde oder gar am heimischen Herd. Insofern läßt sich "Brot und Spiele" noch immer mit Respekt vor dem Erzähler Lenz lesen, der Stoff aber taugt deshalb nicht zur Exemplifizierung, weil er zu gut dafür taugt.

Die Reaktionen der Kritik auf den Roman "Deutschstunde" (1968) waren zu Anfang in vielen Fällen durchaus zwiespältig. Doch wissen wir heute, daß es sich bei der "Deutschstunde" um Lenz' bedeutendsten Roman handelt. Das ist zum einen der Erzählweise des Autors zu danken. Der Siebenhundert-Seiten-Roman dokumentiert in seinen besten Passagen jene Tugenden des Autors Lenz, die wir auch an seinen Kurzgeschichten schätzen: Takt, Genauigkeit, Understatement und ein großes Gespür für den angemessenen, das heißt wirkungsvollen Einsatz von Pathos und Emotion. Zum anderen aber verdankt sich der Erfolg des Romans auch einer glücklichen Stoffwahl. Denn die Geschichte des Polizisten Jepsen aus dem norddeutschen Dorf Rugbüll, der während des Krieges den Auftrag erhält, ein gegen seinen Nachbarn, den Maler Nansen, beschlossenes Malverbot zu überbringen und die Einhaltung des Verbotes zu überwachen, erlaubt es dem Autor, die "Randzone" Rugbüll zum Schauplatz eines epochalen Konfliktes zu machen.

So viel Gutes wie über den Autor Siegfried Lenz wünschte man auch über die Ausgabe zu sagen. Und da die geplanten zwanzig Bände keinen Herausgeber haben, kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Gleichwohl ist es unverständlich, daß der Verlag dem Leser nicht einmal die kleinste editorische Notiz gönnt. Schließlich hat es deutliche Herausgeberentscheidungen gegeben: zum Beispiel die, die Essays nicht chronologisch anzuordnen, aber auch nicht in umgekehrter Chronologie. So folgen dem Hemingway-Text von 1966 Texte aus den Jahren 1964, 1962, 1961, 1964, 1955 und 1959. Handelt es sich um eine thematische Gliederung? Möglich, aber nicht zwingend. Sind die Texte in dieser Zusammenstellung schon einmal erschienen? Wer weiß. Sind sie überhaupt schon einmal erschienen? Keine Ahnung. Und wenn ja - wo? Sind die Texte im Wortlaut der Erstdrucke in die Ausgabe aufgenommen? Gab es Eingriffe, vielleicht sogar gravierende? Ist der Text "Mein Vorbild Hemingway" identisch mit einem anderen, der den Titel trägt "Warum ich nicht wie Hemingway schreibe" (In: Eckart-Jahrbuch 1966/67)? Falls ja, dann wäre es durchaus aufschlußreich zu erfahren, daß Lenz den Titel geändert, aus früher Distanzierung ein spätes Bekenntnis gemacht hat. Das sind unerläßliche Informationen, und wenigstens ein knapper Hinweis hierzu gehörte auch in eine Ausgabe wie diese, selbst wenn sie nur eine Leseausgabe sein will. Oder werden uns die Nachweise erst in den angekündigten Bänden "Essay 2" beziehungsweise "Erzählungen 4" geliefert? Das aber wäre für eine "Werkausgabe in Einzelbänden" auch nicht sehr sinnvoll.

Und schließlich: Sollte man Texte, bei denen es sich offensichtlich um Rezensionen handelt, nicht auch Rezensionen nennen? Immerhin nehmen sie im "Essay"-Band mehr als die Hälfte des Umfangs ein. Und ein Autor wie Siegfried Lenz ist gewiß nicht darauf angewiesen, unter falscher Flagge zu segeln. Der Nachweis der Erstdrucke aber, der auf wenigen Seiten zu machen gewesen wäre, hätte nicht nur philologischen und quellenkritischen Wert. In ihm zeigte sich auch ein Stück Lebens-, Arbeits- und Sozialgeschichte des Autors. Wer als Schriftsteller gelegentlich Rezensionen schreibt, der tut es wahrscheinlich aus Lust an der Sache. Wer aber sehr viele Rezensionen schreibt, der hat es zumeist auch nötig. Hatte der Autor es nötig? Wer beispielsweise für diese Zeitung schrieb - schrieb der auch für andere? Und wenn ja - für welche? Die Ausgabe verrät es uns nicht. Sie liefert lediglich nichtspezifizierte Jahreszahlen (Entstehung oder Erstdruck?) und läßt uns ansonsten mit den Texten allein. Daß wir dennoch mit ihnen nicht allein gelassen sind, verdanken wir einzig dem Schriftsteller Lenz. Sein Werk hätte es verdient, dem Leser mit größerer Sorgfalt überreicht zu werden.

Siegfried Lenz: "Werkausgabe in Einzelbänden". Band 4: "Brot und Spiele". Roman. 301 S., geb., 42,- DM.

Band 6: "Deutschstunde". Roman. 730 S., geb., 48,- DM.

Band 14: "Erzählungen 2. 1956 bis 1962". 454S., geb., 44,- DM.

Band 19: "Essays I. 1955 bis 1982". 598 S., geb., 48,- DM (alle Hoffmann und Campe, Hamburg 1997).

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der Text ist im soeben erschienenen neunzehnten der auf zwanzig Bände angelegten Werkausgabe enthalten. Der Band versammelt Essays und Rezensionen aus den Jahren 1955 bis 1982, von denen die meisten auch heute noch lesenswert sind. Und dies nicht nur deshalb, weil sie sich mit bedeutenden Autoren der Weltliteratur von Tolstoi, Hamsun, Faulkner, Nabokov bis zu Jünger und Böll beschäftigen. In ihren Reflexionen über das Handwerk des Schreibens beglaubigen sie einmal mehr die von Lenz an anderer Stelle geäußerte Überzeugung, "daß man nicht über andere schreiben kann, ohne gleichzeitig über sich selbst zu schreiben". Mit Vorsatz tut der Autor dies dort, wo er über sein Verhältnis zu Ernest Hemingway Auskunft gibt und eingesteht, daß Hemingway gegenüber eine "erhebliche - sagen wir: Abhängigkeit bestanden hat", und wo er, sich zugleich von Hemingway distanzierend, für sein Schreiben geltend macht, daß "das Leben nicht nur aus Momenten gewaltsamer Erprobung besteht".

Hatte Hemingway die Tat gefeiert, so kommt es Lenz darauf an, "verstehen zu lernen, was seine Tat begünstigt oder nachträglich widerlegt". Nicht auf die Tat konzentriert sich sein Erzählen, ihm wird der "Raum für Reflexionen" ebenso wichtig wie die "Wahrnehmung der Randzonen" und das, was er "Schicksal" nennt. Anläßlich einer Rezension von Marie Luise Kaschnitz' Erzählungen "Ferngespräche" entwirft Lenz denn auch seine Poetik des Schicksals. Wobei das Schicksal nicht lediglich das tun soll, was es gemeinhin tut, nämlich "zuschlagen". Es soll vielmehr diskret und unscheinbar die menschlichen Geschicke beeinflussen und wie beiläufig seine Wirkungen entfalten.

Wer will, kann dies an den Erzählungen und Romanen des Autors noch einmal überprüfen. So an dem Text "Der Anfang von etwas" aus dem Jahre 1958, der unmittelbar auf Hemingways Erzählung "The End of Something" reagiert. Es ist die Geschichte eines Wachmannes auf einem Feuerschiff, der seinem Schicksal, dem Untergang des Schiffes, zufällig entkommt, jedoch für tot erklärt wird und darum einen gänzlich neuen Anfang machen kann. Wohin ihn dieser Anfang führen wird, erfährt der Leser allerdings nicht. Denn Lenz interessiert im Unterschied zu Hemingway nicht "die Erfahrung, wonach das Unglück darin besteht, daß wir alles hinter uns haben". Er ist vielmehr der Ansicht, "daß sich das Unglück ebenso dadurch rechtfertigen läßt, was vor uns liegt: durch offene Räume, durch offene Entscheidungen".

Mit einem ungewissen "Wohin?" endet auch der Roman "Brot und Spiele". Er erzählt die Geschichte des Langstreckenläufers und Rekordinhabers Bert Buchner, der irgendwann einsehen muß: "Einmal ist es vorbei." Auch hier ist es nicht die Tat, der heroische Akt, der Lenz interessiert, sondern das schicksalhafte Walten der Zeit, das jeden Sieg vergänglich und die Niederlage unausweichlich macht. Der im Jahre 1958 erschienene Roman gehört zu den wenigen Exempeln des Genres "Sportroman", die unsere Gegenwartsliteratur aufzuweisen hat. Daß dieses Genre sich nicht hat durchsetzen können, mag daran liegen, daß der Sport allzu idealtypisch und offensichtlich als ein Modell des Lebens genutzt werden kann. Schließlich wird der erzählerische Befund, daß es Gewinner gibt und Verlierer, Siege und Niederlagen, Ehrgeiz und Konkurrenz, in Wahrheit erst dort interessant, wo wir uns nicht auf dem Spielfeld oder der Aschenbahn befinden, sondern im Kreise lieber Kollegen, sehr guter Freunde oder gar am heimischen Herd. Insofern läßt sich "Brot und Spiele" noch immer mit Respekt vor dem Erzähler Lenz lesen, der Stoff aber taugt deshalb nicht zur Exemplifizierung, weil er zu gut dafür taugt.

Die Reaktionen der Kritik auf den Roman "Deutschstunde" (1968) waren zu Anfang in vielen Fällen durchaus zwiespältig. Doch wissen wir heute, daß es sich bei der "Deutschstunde" um Lenz' bedeutendsten Roman handelt. Das ist zum einen der Erzählweise des Autors zu danken. Der Siebenhundert-Seiten-Roman dokumentiert in seinen besten Passagen jene Tugenden des Autors Lenz, die wir auch an seinen Kurzgeschichten schätzen: Takt, Genauigkeit, Understatement und ein großes Gespür für den angemessenen, das heißt wirkungsvollen Einsatz von Pathos und Emotion. Zum anderen aber verdankt sich der Erfolg des Romans auch einer glücklichen Stoffwahl. Denn die Geschichte des Polizisten Jepsen aus dem norddeutschen Dorf Rugbüll, der während des Krieges den Auftrag erhält, ein gegen seinen Nachbarn, den Maler Nansen, beschlossenes Malverbot zu überbringen und die Einhaltung des Verbotes zu überwachen, erlaubt es dem Autor, die "Randzone" Rugbüll zum Schauplatz eines epochalen Konfliktes zu machen.

So viel Gutes wie über den Autor Siegfried Lenz wünschte man auch über die Ausgabe zu sagen. Und da die geplanten zwanzig Bände keinen Herausgeber haben, kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Gleichwohl ist es unverständlich, daß der Verlag dem Leser nicht einmal die kleinste editorische Notiz gönnt. Schließlich hat es deutliche Herausgeberentscheidungen gegeben: zum Beispiel die, die Essays nicht chronologisch anzuordnen, aber auch nicht in umgekehrter Chronologie. So folgen dem Hemingway-Text von 1966 Texte aus den Jahren 1964, 1962, 1961, 1964, 1955 und 1959. Handelt es sich um eine thematische Gliederung? Möglich, aber nicht zwingend. Sind die Texte in dieser Zusammenstellung schon einmal erschienen? Wer weiß. Sind sie überhaupt schon einmal erschienen? Keine Ahnung. Und wenn ja - wo? Sind die Texte im Wortlaut der Erstdrucke in die Ausgabe aufgenommen? Gab es Eingriffe, vielleicht sogar gravierende? Ist der Text "Mein Vorbild Hemingway" identisch mit einem anderen, der den Titel trägt "Warum ich nicht wie Hemingway schreibe" (In: Eckart-Jahrbuch 1966/67)? Falls ja, dann wäre es durchaus aufschlußreich zu erfahren, daß Lenz den Titel geändert, aus früher Distanzierung ein spätes Bekenntnis gemacht hat. Das sind unerläßliche Informationen, und wenigstens ein knapper Hinweis hierzu gehörte auch in eine Ausgabe wie diese, selbst wenn sie nur eine Leseausgabe sein will. Oder werden uns die Nachweise erst in den angekündigten Bänden "Essay 2" beziehungsweise "Erzählungen 4" geliefert? Das aber wäre für eine "Werkausgabe in Einzelbänden" auch nicht sehr sinnvoll.

Und schließlich: Sollte man Texte, bei denen es sich offensichtlich um Rezensionen handelt, nicht auch Rezensionen nennen? Immerhin nehmen sie im "Essay"-Band mehr als die Hälfte des Umfangs ein. Und ein Autor wie Siegfried Lenz ist gewiß nicht darauf angewiesen, unter falscher Flagge zu segeln. Der Nachweis der Erstdrucke aber, der auf wenigen Seiten zu machen gewesen wäre, hätte nicht nur philologischen und quellenkritischen Wert. In ihm zeigte sich auch ein Stück Lebens-, Arbeits- und Sozialgeschichte des Autors. Wer als Schriftsteller gelegentlich Rezensionen schreibt, der tut es wahrscheinlich aus Lust an der Sache. Wer aber sehr viele Rezensionen schreibt, der hat es zumeist auch nötig. Hatte der Autor es nötig? Wer beispielsweise für diese Zeitung schrieb - schrieb der auch für andere? Und wenn ja - für welche? Die Ausgabe verrät es uns nicht. Sie liefert lediglich nichtspezifizierte Jahreszahlen (Entstehung oder Erstdruck?) und läßt uns ansonsten mit den Texten allein. Daß wir dennoch mit ihnen nicht allein gelassen sind, verdanken wir einzig dem Schriftsteller Lenz. Sein Werk hätte es verdient, dem Leser mit größerer Sorgfalt überreicht zu werden.

Siegfried Lenz: "Werkausgabe in Einzelbänden". Band 4: "Brot und Spiele". Roman. 301 S., geb., 42,- DM.

Band 6: "Deutschstunde". Roman. 730 S., geb., 48,- DM.

Band 14: "Erzählungen 2. 1956 bis 1962". 454S., geb., 44,- DM.

Band 19: "Essays I. 1955 bis 1982". 598 S., geb., 48,- DM (alle Hoffmann und Campe, Hamburg 1997).

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Recht oder Unrecht?

Hinrichs ist Taucher, ein guter, erfahrener Taucher. Beinahe zwanzig Jahre ist er hinabgestiegen in das trübe Hafenwasser und hat dort seine gefährliche Arbeit verrichtet. Jetzt ist er arbeitslos, angeblich zu alt um noch zu tauchen. Doch Arbeit ist genug da, im …

Mehr

Recht oder Unrecht?

Hinrichs ist Taucher, ein guter, erfahrener Taucher. Beinahe zwanzig Jahre ist er hinabgestiegen in das trübe Hafenwasser und hat dort seine gefährliche Arbeit verrichtet. Jetzt ist er arbeitslos, angeblich zu alt um noch zu tauchen. Doch Arbeit ist genug da, im Hafenbecken müssen die Wracks beseitigt werden. Und Hinrichs will arbeiten, ignoriert den Druck auf dem Herzen und will die Beklemmung, die er in der Tiefe verspürt, nicht wahrhaben. Außerdem braucht er das Geld, hat er doch seine schwangere Tochter und seinen Jungen zu ernähren. So sieht er nur einen Ausweg, eine letzte Chance. Er fälscht seine Papiere, macht sich jünger. Zunächst mit Erfolg, er bekommt die ersehnte Arbeit. Doch als er dann als Vorarbeiter bei einer Bergung in Schweden eingesetzt werden soll, eskaliert die Situation …

Ein zeitkritisches, und auch heute noch brandaktuelles Thema, das Siegfried Lenz in seinem dritten Roman „Der Mann im Strom“ bereits 1957 behandelt: Das Altwerden im Beruf, die Probleme, als älterer Mensch noch eine Arbeit zu finden. Alte werden trotz Erfahrung ausgemustert, Junge unerfahrene werden bevorzugt. Zitat: „Ja, Junge, es war wieder nichts“. (lässt Lenz den Taucher zu seinem Sohn sagen) „Sie brauchen überall Leute heutzutage, sie können nicht genug bekommen, aber sie wollen alle nur jüngere haben. Den Jüngeren brauchen sie weniger zu zahlen, das ist das Entscheidende. Wenn sie einen Alten einstellen, dann müssen sie ihm mehr geben, dann können sie ihm weniger sagen, und vor allem wissen sie nicht, wie lange ein Alter noch bei ihnen bleibt. Bei einem Alten ist zuviel Risiko, der rentiert sich nicht genug.“ --- "Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man zum alten Eisen geworfen wird.“

Der Roman spielt in den Nachkriegsjahren in Hamburg. Der Wiederaufbau ist allgegenwärtig, aber auf dem Grund des Hafenbeckens und im Strom liegen noch die Wracks vergangener Bombardierungen. Vorherrschend ist eine bedrückende Grundstimmung, von Aufschwung und Wirtschaftswunder ist noch nicht viel zu spüren. Der Schreibstil ist nüchtern und sachlich und lässt sich, obwohl nicht mehr ganz zeitgemäß, nach einigen Seiten recht gut lesen. Erfreulich wenige Figuren bevölkern den Roman, doch diese sind sehr gut heraus gearbeitet, sie leben. Lenz spielt mit gegensätzlichen Charakteren: Manfred, der verschlagene und kriminelle Freund der Tochter, Kuddl, der hilfsbereite und freundliche Arbeitskollege, dann der verständnisvolle und korrekte Chef und nicht zuletzt unser Protagonist Hinrichs, der zwischen allen Fronten steht. Der Leser fühlt förmlich die Zwangslage und die Ausweglosigkeit, in der er steckt. Er würde gerne ehrlich und rechtschaffen bleiben, doch er braucht die Arbeit um seine Kinder zu ernähren. Er sieht den einzigen Ausweg und seine letzte Chance darin, seine Papiere zu fälschen und sich deswegen strafbar zu machen. Dadurch entwickelt die Geschichte eine unheimliche Spannung, die durch die beklemmenden Unterwasserszenen im trüben Hafenbecken noch gesteigert wird. Man hofft für Hinrichs, dass alles gut geht, ahnt aber bereits, dass das wohl nicht der Fall sein wird.

Fazit: Ein lesenswerter Roman, sozialkritisch mit einem immer noch aktuellen Thema, bei dem der Leser sich am Schluss die Frage stellt, wie er selbst wohl gehandelt hätte.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gute Ware,sehr schnell geliefert,gerne wieder.

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich