Helmut Krausser

Broschiertes Buch

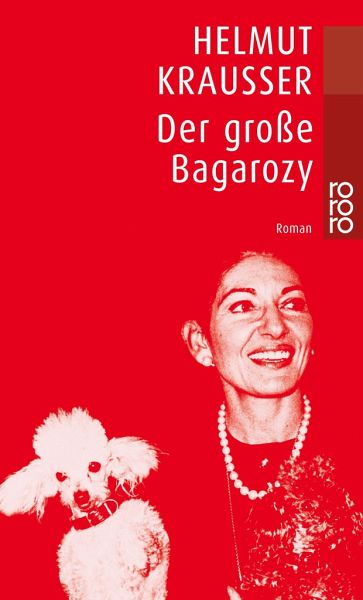

Der große Bagarozy

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

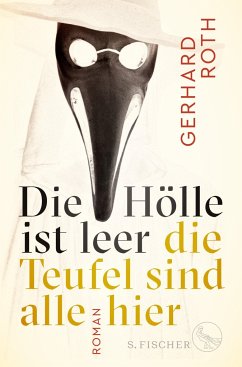

Die Psychiaterin Cora steckt in einer beruflichen Krise, zwei ihrer Patienten haben sich kurz hintereinander umgebracht. Da taucht in ihrer Praxis Stanislaus Nagy auf, ein merkwürdiger junger Mann, der von Maria Callas besessen ist. Doch Cora hat alles andere als einen harmlosen Callas-Verehrer vor sich. Der Mann behauptet plötzlich, der leibhaftige Teufel zu sein und - verborgen im Innern ihres Pudels - das Leben der Operndiva gelenkt zu haben. Auch über Coras Schicksal gewinnt Nagy eine merkwürdige Macht.

Helmut Krausser, geboren 1964 in Esslingen, schrieb Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Tagebücher und Opernlibretti. Er veröffentlicht zudem Beiträge und Publikationen in Zeitungen und Zeitschriften und verfasst Musikaufzeichnungen und Hörspiele. Zwei seiner Romane wurden bereits verfilmt. Für seinen Roman 'Melodien' wurde er mit dem Tukan-Preis der Stadt München ausgezeichnet.Helmut Krausser ist verheiratet und lebt in Rom und Potsdam.

Produktdetails

- rororo Taschenbücher 22479

- Verlag: Rowohlt TB. / Rowohlt Taschenbuch Verlag

- Artikelnr. des Verlages: 800

- 7. Aufl.

- Seitenzahl: 188

- Erscheinungstermin: 1. Februar 1999

- Deutsch

- Abmessung: 190mm x 115mm x 14mm

- Gewicht: 216g

- ISBN-13: 9783499224799

- ISBN-10: 3499224798

- Artikelnr.: 07621824

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Repertoire

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

produktsicherheit@rowohlt.de

Ich habe das Buch an einem Tag durchgelesen. Kraussers Schreibstil ist erfrischend und "ganz nebenbei" erhält der Leser eine interessante Kurzbiografie der Callas. Der Autor eröffnet mir ein nie vorher gedachtes Teufelsbild. Man wähnt die Handlung gleichzeitig transparent …

Mehr

Ich habe das Buch an einem Tag durchgelesen. Kraussers Schreibstil ist erfrischend und "ganz nebenbei" erhält der Leser eine interessante Kurzbiografie der Callas. Der Autor eröffnet mir ein nie vorher gedachtes Teufelsbild. Man wähnt die Handlung gleichzeitig transparent und doch leicht verwirrend. Das Buch ist mit duchgehender, knisternder Spannung belegt (nicht nur zwischen den Hauptpersonen). Viel zu schnell ist man am überraschenden Schluss des Buches angelangt.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

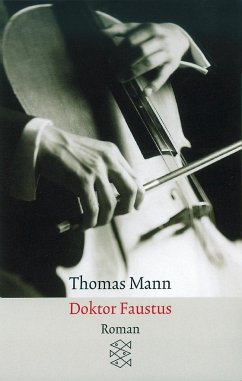

Die Callas und Mephisto

Der Teufel in Menschengestalt ist spätestens seit Goethe eine beliebte Thematik, Helmut Krausser hat sich in seinem Roman «Der große Bagarozy» dem Fauststoff auf eine sehr originelle Art angenommen. In einem aberwitzigen Konstrukt lässt er ihn …

Mehr

Die Callas und Mephisto

Der Teufel in Menschengestalt ist spätestens seit Goethe eine beliebte Thematik, Helmut Krausser hat sich in seinem Roman «Der große Bagarozy» dem Fauststoff auf eine sehr originelle Art angenommen. In einem aberwitzigen Konstrukt lässt er ihn in seinem Plot sogar in die Gestalt eines Pudels schlüpfen, eine Reverenz an das grandiose literarische Vorbild. Mit leichter Hand betreibt der Autor ein mystisches Spiel um Themen wie Schuld und Lüge, Vernunft und Wahn. Im Mittelpunkt steht die Diva Assoluta der Opernwelt, Maria Calles, als unvergesslicher Sopran weibliches Pendant zum ebenfalls unvergessenen Tenor Enrico Caruso im Olymp der Sangeskünstler.

Die37jährigen Psychiaterin Dr. Cora Dulz, die über «obsessions-bedingte Detail-Überinterpretation» promoviert hat, steckt in einer Sinnkrise. Zwei ihrer Patienten haben erst kürzlich Suizid begangen, trotz aller ihrer Bemühungen, sie von ihrem Wahn zu befreien. Nun erscheint eines Tages Stanislaus Nagy in ihrer Praxis, den sie von seiner Obsession für Maria Callas befreien soll. Abgeklärt wie sie ist nach vielen Jahren als Psychotherapeutin, sind die Therapiesitzungen für sie nur «Talkshows», und die Patienten bezeichnet sie insgeheim nur noch als «Mängelexemplare». Der neue Patient nun stellt sich nach ein paar Sitzungen als der leibhaftige Teufel vor, der die ‹Göttliche› ein Leben lang begleitet, ihre Nähe und ihre Zuneigung gesucht habe. Er habe ihre Karriere gefördert wo er konnte, habe keinen ihrer Auftritte je versäumt, habe alle ihre Triumphe miterlebt, erzählt er. Nach ihrem tragischen, altersbedingten Niedergang von der Höhe ihrer Kunst habe er zerstörerisch mitgewirkt und sich regelrecht geweidet an ihren langen Qualen und dem frühen Tod. Ein Teufel eben, - der nun allerdings, mit der Hilfe von Dr. Cora Dulz, ein normaler, sterblicher Mensch werden will.

Nach einigen Sitzungen trifft sie ihren Patienten spätabends zufällig in einem Café. Sie folgt ihm spontan auf seinen Vorschlag hin, mit ihm in ein nachts menschenleeres Kaufhaus zu gehen, in dem er als Hausdetektiv arbeitet. Später besucht sie ihn in einer Aufführung, wo er als Zauberer unter dem Namen «Der große Bagarozy» auftritt. Sie begeht also den unverzeihlichen Kunstfehler, mit Patienten privat Kontakt aufzunehmen. Aber Nagy hat sie mit seiner überlegenen Art völlig in Bann gezogen, sie ist ihm inzwischen regelrecht verfallen, wie sie bestürzt feststellt. Sie wünscht sich, wie Dr. Faustus, den Teufel sogar leibhaftig herbei als Komplizen! Der attraktive Nagy übt auf sie auch einen erotischen Reiz aus, dem sie nicht widerstehen könnte, - wenn er denn nur wollte. Ihre kinderlos gebliebene Ehe ist nämlich langweilig geworden, sie ist tatsächlich eine «zu beiderseitigem Nachteil verheiratete Frau», wie es im Roman ironisch heißt. Gefangen in einem sinnentleerten, reizlosen Spießerleben, machen ihr die langen, kontemplativ ergiebigen Diskussionen mit Nagy inzwischen die erschreckende Trivialität ihres eigenen Lebens in voller Härte bewusst.

Bernd Eichinger verfilmte diesen originellen Stoff erfolgreich unter gleichem Titel. Der Roman ist einerseits eine Hommage an Maria Callas, deren Leben hier aber nur skizziert wird in Hinblick auf die Problematik des Ruhmes und eines einseitig der Kunst gewidmeten Lebens. Es ist eine überaus pfiffige Idee des Autors, dieses spektakuläre Künstlerleben mit dem berühmten Teufelspakt zu verbinden. Wobei Nagy als Teufel nie ein Wort mit seiner Muse gesprochen hat und Berührungen von ihr einzig dann genießen konnte, wenn sie ihn, als ihren schwarzen Pudel, gedankenverloren gestreichelt hat. Der angenehm lesbare Roman ist gleichzeitig eine harsche Kritik an der überwiegend geistig anspruchslosen, aber zu Gewalt und Krieg neigenden Gesellschaft des zwanzigsten Jahrhunderts. Mit allerlei kurzen, journalistischen Einschüben über originelle Todesarten und etlichen Fotos aus dem Spielfilm angereichert, ist dieser Roman eine kurzweilige, amüsante und oft sogar recht nachdenklich machende Lektüre.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für