Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

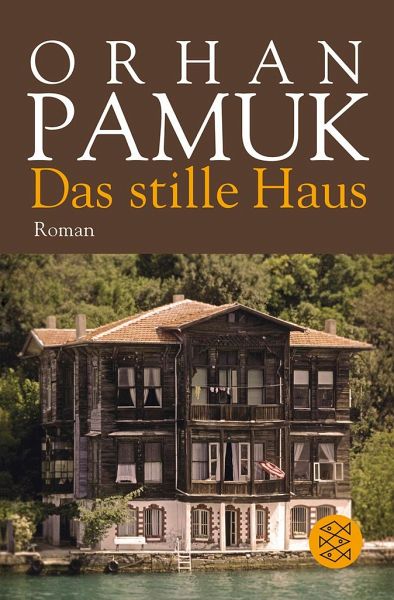

Die Geschwister Faruk, Metin und Nilgün verbringen wie jedes Jahr auch den Sommer 1980 bei ihrer Großmutter am Meer. Jeder kämpft mit seinem Schicksal: Faruk trinkt und trauert seiner geschiedenen Frau hinterher. Metin träumt von einer Zukunft in Amerika. Die Schwester Nilgün taucht in sozialistische Ideen ab. Und die Großmutter hat Angst, dass ans Licht kommt, was sie einst den unehelichen Kindern ihres Mannes angetan hat. Und dann kündigt sich der Militärputsch an. Orhan Pamuk brilliert als Chronist dieser verlorenen Gestalten in einer politisch hoch explosiven Zeit.

Orhan Pamuk, 1952 in Istanbul geboren, studierte Architektur und Journalismus und lebte mehrere Jahre in New York. Für seine Romane erhielt er 1990 den Independent Foreign Fiction Award, 1991 den Prix de la découverte européenne, 2003 den International IMPAC Dublin Literary Award, 2005 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und in demselben Jahr den Ricarda-Huch-Preis, 2006 den Nobelpreis für Literatur und 2007 die Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin als 'Ausnahmeerscheinung der Weltliteratur'.

Produktdetails

- Fischer Taschenbücher 17766

- Verlag: FISCHER Taschenbuch / S. Fischer Verlag

- Originaltitel: Sessiz ev

- Artikelnr. des Verlages: 1015045

- 3. Aufl.

- Seitenzahl: 368

- Erscheinungstermin: 1. September 2011

- Deutsch

- Abmessung: 190mm x 125mm x 26mm

- Gewicht: 408g

- ISBN-13: 9783596177660

- ISBN-10: 3596177669

- Artikelnr.: 32562407

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

"Nobelpreisträger Orhan Pamuk erzählt ergreifend die Geschichte einer Istanbuler Familie." Sophia Willems, Westdeutsche Zeitung, 03.09.09 "Eine erschreckende, keineswegs unrealistische Familiensaga, in der sich die Geschichte des Landes zu bündeln scheint." Sibylle Thelen, Stuttgarter Nachrichten, 02.09.09 "Ein kompositorisches Meisterwerk" Andreas Tobler, Berner Zeitung, 10.09.09 "In seinem frühen Roman 'Das stille Haus' frönt Orhan Pamuk der Melancholie und hat Weltliteratur im Sinn. (...) Furchtbare Frauen und frustrierte Männer: Der Pessimismus dieses Romans ist erstaunlich." Wolfgang Schneider, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.10.09

Broschiertes Buch

Ein gar nicht stiller Roman

Der zweite Roman des türkischen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Orham Pamuk erschien 2009, erst 26 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, unter dem Titel «Das stille Haus» auch in deutscher Übersetzung. Nach eigenem …

Mehr

Ein gar nicht stiller Roman

Der zweite Roman des türkischen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Orham Pamuk erschien 2009, erst 26 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, unter dem Titel «Das stille Haus» auch in deutscher Übersetzung. Nach eigenem Bekunden zählen hauptsächlich westliche Schriftsteller zu seinen Vorbildern, unter anderem auch Thomas Mann, an dessen «Buddenbrooks» dieser vergleichsweise kurze Familienroman auch tatsächlich erinnert. Allerdings weicht Pamuk stilistisch sehr deutlich von dessen altväterlich konventioneller, chronologischer Erzählweise ab. Er lässt nämlich multi-perspektivisch gleich fünf Ich-Erzähler abwechselnd und über drei Generationen hinweg in vielerlei Rückblenden auftreten.

Die Rahmengeschichte handelt von einem siebentägigen Treffen der Familie im Juli 1980, das im Haus der 90jährigen Großmutter in Cennethisar am Marmarameer stattfindet. Dabei wird ein sehr differenziertes Bild der türkischen Gesellschaft gezeichnet. Das Spannungsfeld zwischen orientalischer Tradition und europäischer Moderne wird sehr anschaulich am Beispiel dieser Familie aus dem Mittelstand gespiegelt. Beginnend bei der Geschichte des Großvaters Selâhattin, der als Arzt ein dem Regime unangenehmer Aufklärer war und deshalb aus Istanbul in die Provinz verbannt wurde, um ihn mundtot zu machen. Dort in der Provinz verfällt er dem Alkohol, vernachlässigt seine Arztpraxis und muss mit dem Verkauf des Familienschmucks seiner Frau den Lebensunterhalt finanzieren. Geradezu besessen widmet er sich als nihilistischer Aufklärer einer «Enzyklopädie» zur Reform der türkischen Gesellschaft, die sein Lebenswerk werden soll, bei seinem Tod aber unvollendet bleibt. Selâhattin war mit Fatma verheiratet, der gastgebenden Großmutter, die aus dem traditions-bewussten, konservativen Großbürgertum von Istanbul stammt und seine politische Orientierung strikt ablehnt. Aus einer außerehelichen Beziehung zu seinem Dienstmädchen stammen die zwei Söhne des Großvaters, der kleinwüchsige Recep und der nach einem Beinbruch hinkende Ismail, der als Losverkäufer arbeitet. Außerdem nehmen an dem Treffen während der Sommerferien kurz vor dem Militärputsch von 1980 auch drei Enkel teil: Faruk, Dozent für Geschichte, ferner die Soziologie-Studentin Nilgün und der Gymnasiast Metin.

Ein Großteil der Familiengeschichte wird von der vereinsamten Großmutter Fatima erzählt, die kaum noch ihr Schlafzimmer verlässt und in schlaflosen Nächten endlos ihre Vergangenheit Revue passieren lässt. Dabei sinniert sie auch über die früheren Konflikte mit den beiden unehelichen Kindern ihres Mannes, und folglich werden diese Reminiszenzen der alten Dame im Roman auch durch den kleinwüchsigen Recep ergänzt. Der berichtet als unerwünschter Halbverwandter über sein problematisches Leben als Lakai und beklagt sich über die Hausherrin, die einst recht ruppig mit ihm und seinem humpelnden Bruder umgegangen ist. Das würde Fatima am liebsten ungeschehen machen und schweigt sich reuevoll darüber aus. Während der gemeinsamen Ferienwoche am Marmarameer diskutieren die Besucher vehement untereinander und mit der Großmutter, wobei sich die politischen Gräben quer durch die Familie ziehen und so Generationen übergreifend den soziologischen Wandel in der Türkei veranschaulichen.

Stilistisch arbeitet Orhan Pamuk in seinem vielschichtigen, sehr sprunghaft angelegten und dadurch nicht immer leicht nachvollziehbaren Plot mit lebhaften, stimmigen Dialogen. Zudem benutzt er neben der multi-perspektivischen, rein personalen Erzählweise häufig auch die Innere Rede als Stilmittel für seine Figuren, die dann oft auch noch in Form des Bewusstseinsstroms seine Erzählung thematisch vorantreiben. Der historische Kontext dieses Romans wird von den zwei Militärputschen der Jahre 1908 und 1980 markiert, ohne dass hier allerdings diese politischen Aspekte im Vordergrund stehen. Eine arabeskenartig ausgeschmückte, dabei aber auch historisch und soziologisch aufschlussreiche Lektüre - aus einem gar nicht so «stillen Haus» übrigens - wartet auf wissbegierige und aufnahmefähige Leser!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für