PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ob Slapstick, Groteske, sanfte Ironie oder Tragikomik - Dostojewski zieht in diesem Band alle humoristischen Register.

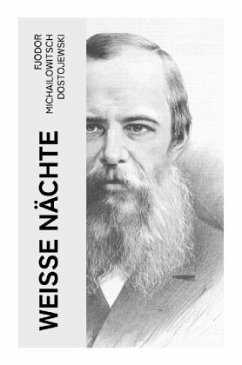

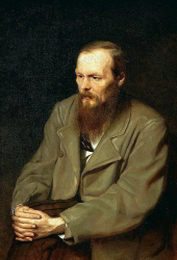

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881) war das zweite von acht Kindern einer verarmten Adelsfamilie aus Moskau. Vier Jahre Zwangsarbeit wegen revolutionärer Umtriebe prägten sein Leben ebenso wie seine Spielleidenschaft und daraus resultierende Geldsorgen. Neben neun Romanen verfasste Dostojewski ab 1846 zahlreiche Erzählungen, Novellen und Essays.

Porträt von Wassili Perow

Produktdetails

- Verlag: Manesse

- Seitenzahl: 448

- Erscheinungstermin: 2. März 2015

- Deutsch

- Abmessung: 156mm x 100mm x 27mm

- Gewicht: 230g

- ISBN-13: 9783717523628

- ISBN-10: 3717523627

- Artikelnr.: 41831211

Herstellerkennzeichnung

Manesse Verlag

Neumarkter Str. 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

«Der kleine Dünndruckband ... ist ein reines buchgestalterisches Vergnügen, und Christiane Pöhlmann gibt den fünf Texten im Deutschen eine frische Sprache, ohne dabei an Zeitkolorit einzubüßen.» Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Platthaus

Der russische Schriftsteller Fjodor M. Dostojewski (1821-1881) ist vor allem durch seine großen Romane bekannt, z.B. „Schuld und Sühne“, „Der Spieler“, „Der Idiot“ oder „Die Brüder Karamasow“. Diese Meisterwerke der Weltliteratur …

Mehr

Der russische Schriftsteller Fjodor M. Dostojewski (1821-1881) ist vor allem durch seine großen Romane bekannt, z.B. „Schuld und Sühne“, „Der Spieler“, „Der Idiot“ oder „Die Brüder Karamasow“. Diese Meisterwerke der Weltliteratur überschatten seine kleinen Prosawerke - meist aus seinem Frühschaffen -, denen jedoch eine Schlüsselrolle in seinem Gesamtschaffen zukommt.

Das vorliegende Manesse-Taschenbuch in neuer Übersetzung und im ansprechenden schwarzen Lederoutfit versammelt fünf dieser Erzählungen aus den Jahren 1862 bis 1876. In der grotesken Titelerzählung „Das Krokodil“ (1865) wird in Moskau ein lebendes Krokodil ausgestellt, das einen neugierigen Besucher verschluckt, den Beamten Iwan Matwejewitsch, der aber im Innern des Reptils weiterlebt. Langsam fasst der Geschäftstüchtige lukrative Pläne und zum Liebling der Besucher geworden, denkt er gar nicht mehr an seine Befreiung. Der Ruhm ist ihm wichtiger geworden. Mit phantastischen Mitteln übte Dostojewski hier Kritik an einer weltfremden Beamtenschaft und den bürgerlichen Reformen im zaristischen Russland.

„Die Sanftmütige“ (1876) ist eine skurrile Ehegeschichte, erzählt vom Ehemann, der in der Wohnung neben der aufgebahrten Leiche seiner Frau rückwirkend über das kurze Zusammenleben mit ihr reflektiert. Er, ein geiziger Pfandleiher, und sie, ehemals eine sechszehnjährige „Sanfte“ und Stolze, bildeten ein ungleiches Paar. Er verlangte Dankbarkeit und wollte ihren Stolz brechen und trieb sie dabei zum Selbstmord. Die meisterhafte Erzählung wirkt wie eine Zwiesprache der beiden Protagonisten.

Die Erzählung „Der kleine Held“ (1857), die während Dostojewskis Haft in der Peter-Pauls-Festung entstanden sein soll, ist die einfühlsame Geschichte einer Schwärmerei eines elfjährigen Jungen zu einer schönen jungen Dame und der dabei in das Intrigenspiel auf einem Gutshof gerät. Mit viel Einfühlungsvermögen blickt der Autor hier in die Kinderseele eines Frühpubertierenden. „Die peinliche Geschichte“ (häufig auch „Eine dumme Geschichte“ genannt) aus dem Jahre 1862 ist der längste Prosatext der Manesse-Auswahl. Der Wirkliche Staatsrat Pralinski begeht die Dummheit, in die Hochzeit eines armen Untergebenen hineinzuplatzen und dort ein Chaos anzurichten. Vor Scham setzt er danach acht Tage keinen Fuß vor die Tür. Auch hier enthüllte Dostojewski das zaristische Beamtentum.

Komplettiert wird die Auswahl durch den Prosatext „Roman in neun Briefen“, ausführliche Anmerkungen zu den einzelnen Erzählungen und ein Nachwort des Herausgebers Eckhard Henscheid, der die biografischen und künstlerischen Hintergründe beleuchtet.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für