Das deutsche Alibi

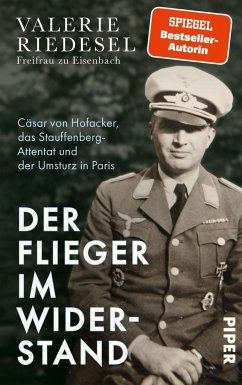

Mythos "Stauffenberg-Attentat" - wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird -

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Datum im Dienst der PolitikZum 20. Juli 1944 scheint alles gesagt. Wir wissen, wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg die Bombe platzierte, warum der Anschlag misslang und dass es trotzdem aller Ehren wert ist. Dass aber in Wirklichkeit rund 200 Personen, ein breites Bündnis von Menschen aller sozialer Schichten und unterschiedlichster politischer Couleur am sogenannten »Stauffenberg-Attentat« beteiligt waren, ist nur wenigen bewusst. Noch heute gilt der 20. Juli 1944 als »Aufstand des Gewissens« einer kleinen Gruppe konservativer Militärs, noch heute verstellt diese legendenhafte Ü...

Ein Datum im Dienst der Politik

Zum 20. Juli 1944 scheint alles gesagt. Wir wissen, wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg die Bombe platzierte, warum der Anschlag misslang und dass es trotzdem aller Ehren wert ist. Dass aber in Wirklichkeit rund 200 Personen, ein breites Bündnis von Menschen aller sozialer Schichten und unterschiedlichster politischer Couleur am sogenannten »Stauffenberg-Attentat« beteiligt waren, ist nur wenigen bewusst. Noch heute gilt der 20. Juli 1944 als »Aufstand des Gewissens« einer kleinen Gruppe konservativer Militärs, noch heute verstellt diese legendenhafte Überhöhung unseren Blick auf die Ereignisse und die gesellschaftliche Vielfalt der Verschwörung. Die Journalistin Ruth Hoffmann unternimmt eine umfassende und längst überfällige Dekonstruktion des Mythos »Stauffenberg-Attentat« und zeichnet nach, wie der 20. Juli seit Gründung der Bundesrepublik politisch instrumentalisiert wird: mal um sich gegen die DDR abzusetzen und kommunistische Widerständler zu diffamieren; mal um Politikern, die mit dem NS-Regime kollaboriert hatten, eine Nähe zum Widerstand anzudichten; oder, wie die AfD, um die eigene Demokratiefeindlichkeit mit einem angeblichen Widerstandsgeist in der Tradition Stauffenbergs zu kaschieren.

Das deutsche Alibi ist der profund recherchierte Beitrag zu einem schicksalhaften Datum, in dem sich bis heute das schwierige Verhältnis zu unserer eigenen Geschichte spiegelt.

ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS 2024

Deutscher Sachbuchpreis 2024 (nominiert)

NDR Sachbuchpreis 2024 (Longlist)

Zum 20. Juli 1944 scheint alles gesagt. Wir wissen, wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg die Bombe platzierte, warum der Anschlag misslang und dass es trotzdem aller Ehren wert ist. Dass aber in Wirklichkeit rund 200 Personen, ein breites Bündnis von Menschen aller sozialer Schichten und unterschiedlichster politischer Couleur am sogenannten »Stauffenberg-Attentat« beteiligt waren, ist nur wenigen bewusst. Noch heute gilt der 20. Juli 1944 als »Aufstand des Gewissens« einer kleinen Gruppe konservativer Militärs, noch heute verstellt diese legendenhafte Überhöhung unseren Blick auf die Ereignisse und die gesellschaftliche Vielfalt der Verschwörung. Die Journalistin Ruth Hoffmann unternimmt eine umfassende und längst überfällige Dekonstruktion des Mythos »Stauffenberg-Attentat« und zeichnet nach, wie der 20. Juli seit Gründung der Bundesrepublik politisch instrumentalisiert wird: mal um sich gegen die DDR abzusetzen und kommunistische Widerständler zu diffamieren; mal um Politikern, die mit dem NS-Regime kollaboriert hatten, eine Nähe zum Widerstand anzudichten; oder, wie die AfD, um die eigene Demokratiefeindlichkeit mit einem angeblichen Widerstandsgeist in der Tradition Stauffenbergs zu kaschieren.

Das deutsche Alibi ist der profund recherchierte Beitrag zu einem schicksalhaften Datum, in dem sich bis heute das schwierige Verhältnis zu unserer eigenen Geschichte spiegelt.

ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS 2024

Deutscher Sachbuchpreis 2024 (nominiert)

NDR Sachbuchpreis 2024 (Longlist)