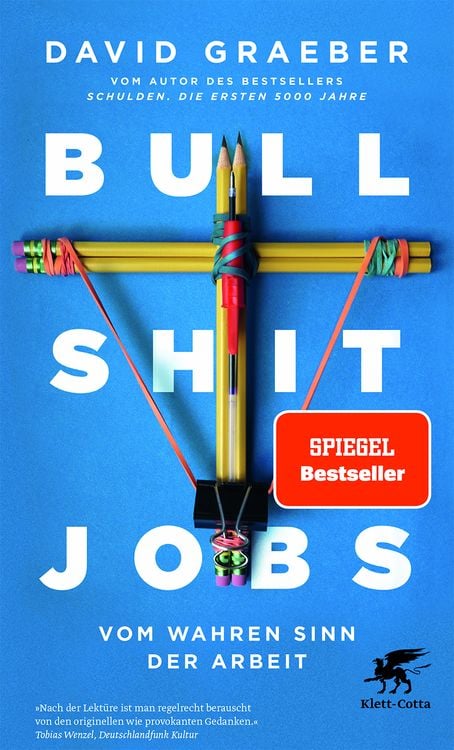

Bullshit Jobs Vom wahren Sinn der Arbeit

7-

- Taschenbuch ausgewählt

- eBook

- Hörbuch

-

Sprache:Deutsch

- Deutsch 16,00 € ausgewählt

- Englisch 14,39 €

- Italienisch 24,99 €

16,00 €

inkl. MwSt,

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Details

Verkaufsrang

3491

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.06.2020

Verlag

Klett CottaSeitenzahl

464

Maße (L/B/H)

18,8/11,6/3,2 cm

Gewicht

314 g

Farbe

Blau

Auflage

8. Auflage

Übersetzt von

Sebastian Vogel

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-608-98245-9

Im Jahr 1930 prophezeite der britische Ökonom John Maynard Keynes, dass durch den technischen Fortschritt heute niemand mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiten müsse. Die Gegenwart sieht anders aus: Immer mehr überflüssige Jobs entstehen, Freizeit und Kreativität haben keinen Raum – und das, obwohl die Wirtschaft immer produktiver wird. Wie konnte es dazu kommen?

Stimmen zum Buch

»Eine Einladung zum Umdenken.«

Business Bestseller

»Drastische Ideen, spannend zu lesen!«

P. M.

»Nach der Lektüre ist man regelrecht berauscht von den originellen wie provokanten Gedanken«

Tobias Wenzel, Deutschlandfunk Kultur

»Das Allerschönste an David Graebers Buch ist, dass einem da einer aus dem Herzen spricht.«

Bettina Weber, Sonntagszeitung

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

Arbeiten - gegen die Freiheit aller!

Bewertung am 28.02.2024

Bewertungsnummer: 2142007

Bewertet: Buch (Taschenbuch)

Bull Shit Buch über Bull Shit…

Juti aus HD am 12.08.2022

Bewertungsnummer: 2777750

Bewertet: Buch (Taschenbuch)

Kurze Frage zu unserer Seite

Vielen Dank für dein Feedback

Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.

zum Kundenservice