Faksimile-Edition mit CD-ROM, 177 ganzseitige Handschriften-Faksimiles in zwei Bänden, mit Franz Kafka-Heft 2 Die Franz Kafka-Ausgabe (FKA) bietet erstmals das gesamte überlieferte Korpus in authentischer Form. In Orthographie, Zeichensetzung, Semantik und Syntax folgt die FKA strikt der Überlieferung. Sämtliche Handschriften und Typoskripte Franz Kafkas werden in Faksimiles wiedergegeben, wobei die Handschriften mit einer typographischen, zeichen-, zeilen- und seitengetreuen Umschrift versehen sind. Die Bände der FKA erscheinen im Großformat, das die Reproduktion der von Kafka verwendeten Quarthefte im Originalformat erlaubt. Die Druckfilme der Faksimiles werden nach Möglichkeit unmittelbar von den Handschriften hergestellt und durch elektronischen Scanner detailgenau reproduziert. Die gut leserliche Handschrift Kafkas, die Transparenz des editorischen Verfahrens sowie die Übersichtlichkeit von Textgestaltung und Ausstattung kommen den Ansprüchen des lesenden Publikums entgegen.

Kafkas Kämpfe mit den Narren · Von Peter von Matt

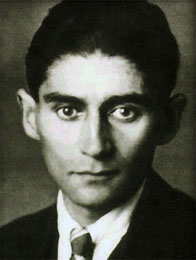

Ist es schrecklich oder herrlich? Das Selbstporträt Kafkas stammt aus früher Zeit und ist einem andern in den Mund gelegt: "Gestern . . . war ich mit einem Menschen beisammen, wie Du ihn ganz bestimmt noch nie gesehen hast. Er sieht aus - wie soll ich ihn beschreiben - wie eine Stange in baumelnder Bewegung sieht er aus, mit einem schwarz behaarten Schädel oben. Sein Körper ist mit vielen, kleinen mattgelben Stoffstückchen behängt, die ihn vollständig bedeckten . . . Manchmal aber war mir wahrhaftig, als höbe sich mit den Atemzügen seiner platten Brust der gestirnte Himmel. Der Horizont, früher blass, brach auf und unter entzündeten Wolken wurde ein Land sichtbar endlos, wie es uns glücklich macht."

Schrecklich ist das schon deshalb, weil es ein paar Jahre früher noch geheißen hat: "eine Stange in baumelnder Bewegung, auf die ein gelbhäutiger und schwarz behaarter Schädel ein wenig ungeschickt aufgespießt ist". Daraus kann man schließen, dass auch hinter der gedämpfteren Fassung die ursprüngliche, grausame Vorstellung steht. Herrlich aber ist die Stelle wegen der weltverwandelten Gewalt, die diesem Menschen zugeschrieben wird. Durch sein bloßes Atmen kann er den nächtlichen Horizont im Osten aufreißen. Ein Wesen, gespenstisch wie von Kubin gezeichnet, schafft mit seinem reinen Dasein die Welt aller andern um.

Merkwürdig erscheint die Bekleidung mit den gelben Stoffstücken. Sie erinnert an das scheckige Gewand des Arlecchino, der Narrenfigur aus der Commedia dell' arte. Der älteste bekannte Arlecchino trug ein Kleid, das so sehr geflickt war, dass es überhaupt nur noch aus Flicken bestand. Daraus wurde später die Narrentracht der europäischen Bühne. Das Stichwort des Narren taucht im Text mehrfach auf. Es bezeichnet aber nicht den Dummkopf, sondern die Gegenexistenz zu den Glücklichen, Wohlgenährten und Verliebten. Diese schlafen des Nachts tief und selbstverständlich, während die "Narren" überhaupt nicht schlafen: "Denkt Euch, die schlafen nicht." "Und warum denn nicht?" "Weil sie nicht müde werden." "Und warum denn nicht?" "Weil sie Narren sind."

Damit ist der grundlegende Kontrast benannt, der dieses erste größere Projekt Kafkas in beiden überlieferten Fassungen prägt. "Beschreibungen eines Kampfes" ist die frühere Version überschrieben; die spätere trägt keinen Titel. Die neue Ausgabe gibt ihr die ersten drei Wörter zur Überschrift: "Gegen zwölf Uhr . . ." Lange Zeit waren die zwei Arbeiten, die im Abstand von einigen Jahren entstanden sind, nur als ein einziger Text bekannt, das Ergebnis einer abenteuerlichen Mixtur aus der Editorenküche Max Brods. Erst in den späten Sechzigerjahren hat sich die Kafka-Forschung auf die genaue Analyse der Differenzen eingelassen. Heute ist die einst prekäre Editionslage einem Zustand von geradezu traumhafter Vollkommenheit gewichen. Zu den zwei Bänden der "Nachgelassenen Schriften I", die Malcolm Pasley 1993 im Rahmen der "Kritischen Ausgabe" im S. Fischer Verlag herausgegeben hat, tritt nun die Faksimile-Edition durch Roland Reuß, Peter Staengle und Joachim Unseld. Sie erscheint im Rahmen der "Historisch-Kritischen Franz Kafka-Ausgabe" des Stroemfeld Verlags, der wir bereits den "Process" verdanken. Dass dieses Stroemfeld-Projekt als Ganzes weitergeführt werden kann, hoffen alle, die Kafka lieben und denen auch die Fischer-Ausgabe unersetzlich ist. Die zwei großartigen Unternehmen gehören zusammen wie Geschwister. Erst im Gefolge beider können wir das schrecklich-herrliche Land "unter entzündeten Wolken" angemessen abschreiten.

Der grundlegende Kontrast, den das Selbstporträt entwirft, ist der uralte Gegensatz zwischen dem langen Dürren und dem kurzen Dicken, ein anthropologisches Muster, mit dessen Hilfe seit Don Quijote und Sancho Pansa weltweit erzählt gespielt wird. Auch Shakespeares Cäsar denkt bekanntlich in diesen Kategorien. Er verlangt Pykniker in seiner Umgebung, wohlgenährte Männer, Glatzköpfige, "die nachts gut schlafen". Die elementar komische Dimension dieses Kontrasts wird in Kafkas ganzem Schreiben zu einem der erlesensten Kunstmittel.

Nach ihrer erzählerischen Anlage ist die "Beschreibung" nichts weiter als ein ausgedehnter Spaziergang zweier Herren, eines langen und eines kurzen. Innerhalb der Dynamik, die sich auf diesem nächtlichen Weg zwischen den beiden entwickelt und auf die wohl der Begriff "Kampf" im Titel zielt, vervielfältigt sich nun aber der anthropologische Gegensatz. Die Hauptfigur, die "Stange", fantasiert sich nicht nur in großartiger Willkür die Welt nach Belieben um, sondern denkt sich auch das Extrem eines fetten Menschen in diese Welt hinein: "Aus den Gebüschen des andern Ufers traten gewaltig vier nackte Männer, die auf ihren Schultern eine hölzerne Tragbahre hielten. Auf dieser Tragbahre saß in orientalischer Haltung ein ungeheuerlich dicker Mann. Trotzdem er durch Gebüsche auf ungebahntem Weg getragen wurde, schob er die dornigen Zweige doch nicht auseinander, sondern durchstieß sie ruhig mit seinem unbeweglichen Körper."

Die visionäre Gewalt dieser Szene entspringt aus Kafkas Lebensgedanken von einem zweidimensionalen, körperlosen Körper. In der Tat wird die Ich-Figur durch eine andere Stimme als flacher Papierausschnitt charakterisiert: "Sie sind ihrer ganzen Länge nach aus Seidenpapier herausgeschnitten, aus gelbem Seidenpapier, so silhouettenartig und wenn sie gehen, so muss man sie knittern hören." Diese Papiergestalt und der Koloss bedingen einander. Wohl steht dahinter irgendwo der romantische Gegensatz von verzehrtem Genie und sattem Spießer, aber Kafka hat die Paarung von allen sozialkritischen Bedeutungen befreit. Nur über diese Kontrastgestalten kann er sich selbst denken und seiner selbst gewiss werden. Die Doppelfigur erbringt ihm als ein mythischer Entwurf die Welt- und Selbstdeutung, die einst von den Sagen geleistet wurde. Nur gilt der Mythos hier allein für Kafka selbst. Uns andern ist er nicht einfühlbar. Er hat die Fremdheit und die Bannkraft einer Geschichte, die als letztes Zeugnis eines ausgestorbenen Volkes überliefert ist.

Deshalb kann die eine Gestalt plötzlich in die Position der andern springen. Der Dicke wird von den Trägern in die Mitte des Flusses getragen, wobei die Männer lautlos ertrinken. Er aber, der den Fluss queren wollte, dreht dabei ab und treibt nun in der Mitte des Gewässers dahin. Hier beginnt er zu erzählen. Das ist die frühe Verwirklichung einer der fundamentalsten, das ganze Werk Kafkas prägenden Bewegungskurven. Der Gang über die Grenze, die Schwelle, wird angetreten, und in der genauen Sekunde des Übergangs geschieht die Verwandlung. Die Sekunde wird endlos, die Schwelle zum Lebensort. Dieser Raum ist gleichzeitig raumlos, weil er reine Grenze ist, zweidimensional wie das Seidenpapier. In ihm entsteht Kafkas Werk.

Viele Teile der ersten Fassung finden sich wörtlich in der gestrafften zweiten. Dabei verlieren sie allerdings ihren Ort in einer hochkomplexen Konstruktion. Diese bildete eine artistische Gestalt, die Kafka wohl nur verfertigte, um sich von solchen Spielen zu verabschieden. Sie ist bestimmt von einem Gestus des neuromantischen Symbolismus: Der Dichter verfügt über animistisch-magische Fähigkeiten und kann über alles in der Welt regieren. Sobald er die Dinge sieht, gehorchen sie seinem Wink. Man kennt solches Treiben vom jungen Hofmannsthal, etwa aus seinem "Traum von großer Magie". Kafka macht hier anfänglich mit, modebewusst. So kann der Erzähler etwa erklären, er habe "einen mäßig hohen Berg auferstehn" lassen, mit Büschen und Bäumen, und sich daran so sehr gefreut, dass er sogleich als Vogel in diesem fernen Astwerk schaukelte und "daran vergaß, den Mond aufgehn zu lassen".

Das ist, auch in zweiter Fassung, gefährlich nahe am narzisstischen Kitsch. Aber man sieht schon, wie der Autor ansetzt, sein Schreiben mit einem scharfen Schnitt vom selbstberauschten Ästhetizismus der Epoche zu trennen. Spätestens mit dem "Urteil" wird das Ziel erreicht sein. Die eitlen Spiele der Selbstreflexion sind jetzt wie verdunstet. Trennscharf stehen die Dinge im Licht, so bezwingend wirklich, dass die Differenz zu unserer Wirklichkeit nur diese selbst in Zweifel rückt.

Von der neuen Kunst zeugen in beiden Fassungen gloriose Passagen. So beispielsweise das Porträt des Beters in der Kirche, in dem sich die Entkörperlichungsrituale des schreibenden Kafka spiegeln, ganz ohne die synthetischen Süßstoffe Hofmannsthals. Alles ist gesehen mit dem schleierlosen Blick Flauberts: Da "fiel mir ein junger Mensch auf, der sich mit seiner ganzen mageren Gestalt auf den Boden geworfen hatte. Von Zeit zu Zeit packte er mit der ganzen Kraft des Körpers seinen Schädel und schmetterte ihn seufzend in die Handflächen, die auf den Steinen auflagen." Die Reflexion wird zur Gebärde, das Verspielte tritt als Form in den Raum und der Moderne bezeugt seine untergründige Verwandtschaft mit der Klassik.

In dieser neuen Ausgabe zu lesen ist ein festlicher Akt. Kafkas Handschrift hat den unbedingt sicheren Strich einer Picasso-Zeichnung. Die zweite Fassung, in lateinischer Kurrentschrift geschrieben, begegnet dem Leser als ein grafisches Ereignis von großartiger Freiheit. Kafka-Lesen wird zu einem Augenglück. Natürlich projiziert man alles Mögliche in die Schwünge und Linien hinein, aber das macht ja das Vergnügen aus. Insbesondere die Großbuchstaben sind Phänomene, die ihren Platz in der Kunstgeschichte verdienen. Das große "K", die Schicksalsletter, von der man annehme würde, sie käme verdrückt und verbogen daher, prägt das Schriftbild mit dem königlichen Schwung von tauchenden Delfinen. Das ist wahrhaftig nur mit Goethes großem "G" zu vergleichen. Die Faksimile-Edition setzt Handschrift und Transkription schön nebeneinander und informiert präzis über alle philologischen Fragen. Die Partien, die Kafka aus dem Kontext löste und als Prosastücke zum Druck brachte, sind in einer Leseausgabe beigelegt, zusammen mit einer digitalen Version des Ganzen auf CD-ROM. Der Kommentar ist knapp und genau. Er will nicht interpretieren und enthält sich aufs angenehmste des Editorenlasters der Kollegenschelte.

Franz Kafka: "Beschreibung eines Kampfes / Gegen zwölf Uhr . . ." Faksimile-Edition in zwei Bänden. Hrsg. von Roland Reuß, Peter Staengle und Joachim Unseld. Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main 1999. Zus. 370 S., geb., 198,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Hans-Albrecht Koch bespricht in seiner Rezension drei Bücher von und über Franz Kafka.

1) Hartmut Binder: "

1) Hartmut Binder: "