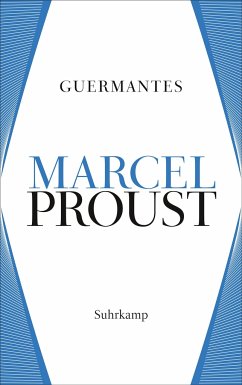

Marcel Proust

Gebundenes Buch

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

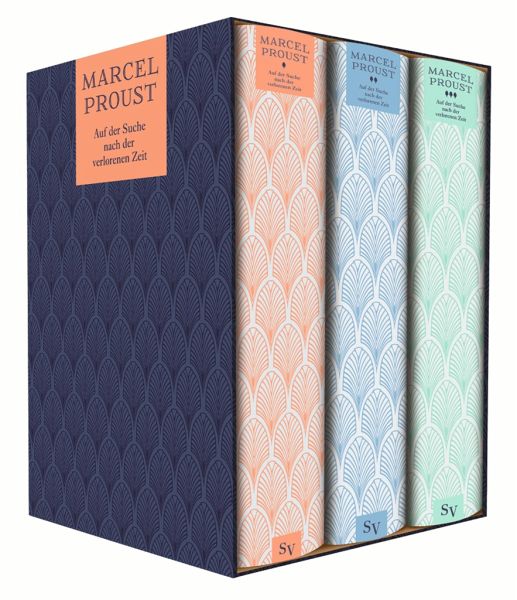

Werke. Frankfurter Ausgabe. 3 Bände in Kassette

Herausgegeben: Keller, Luzius;Mitarbeit: Keller, Luzius; Laemmel, Sibylla

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Sie ist das monumentalste Romanwerk des 20. Jahrhunderts, ein literarisches Universum, Spiegel der Welt und der Literatur!Die Suche nach der verlorenen Zeit weiß mit ihrer betörenden und überwältigenden Wirkung immer neue Generationen von Leserinnen und Lesern zu begeistern. Nun liegt die viel gerühmte, von Luzius Keller revidierte und kommentierte Übersetzung Eva Rechel-Mertens' erstmals in einer dreibändigen Geschenk-Ausgabe vor.Die Gesamtausgabe von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (Originaltitel: "À la recherche du temps perdu") enthält alle sieben Teile im Sc...

Sie ist das monumentalste Romanwerk des 20. Jahrhunderts, ein literarisches Universum, Spiegel der Welt und der Literatur!

Die Suche nach der verlorenen Zeit weiß mit ihrer betörenden und überwältigenden Wirkung immer neue Generationen von Leserinnen und Lesern zu begeistern. Nun liegt die viel gerühmte, von Luzius Keller revidierte und kommentierte Übersetzung Eva Rechel-Mertens' erstmals in einer dreibändigen Geschenk-Ausgabe vor.

Die Gesamtausgabe von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (Originaltitel: "À la recherche du temps perdu") enthält alle sieben Teile im Schmuckschuber und ist ein wahrer Hingucker.

Band I: Unterwegs zu Swann + Im Schatten junger Mädchenblüte

Band II: Guermantes + Sodom und Gomorrha

Band III: Die Gefangene + Die Flüchtige + Die wiedergefundene Zeit

Die Suche nach der verlorenen Zeit weiß mit ihrer betörenden und überwältigenden Wirkung immer neue Generationen von Leserinnen und Lesern zu begeistern. Nun liegt die viel gerühmte, von Luzius Keller revidierte und kommentierte Übersetzung Eva Rechel-Mertens' erstmals in einer dreibändigen Geschenk-Ausgabe vor.

Die Gesamtausgabe von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (Originaltitel: "À la recherche du temps perdu") enthält alle sieben Teile im Schmuckschuber und ist ein wahrer Hingucker.

Band I: Unterwegs zu Swann + Im Schatten junger Mädchenblüte

Band II: Guermantes + Sodom und Gomorrha

Band III: Die Gefangene + Die Flüchtige + Die wiedergefundene Zeit

Marcel Proust wurde am 10. Juli 1871 in Auteuil geboren und starb am 18. November 1922 in Paris. Sein siebenbändiges Romanwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist zu einem Mythos der Moderne geworden. Eine Asthmaerkrankung beeinträchtigte schon früh Prousts Gesundheit. Noch während des Studiums und einer kurzen Tätigkeit an der Bibliothek Mazarine widmete er sich seinen schriftstellerischen Arbeiten und einem - nur vermeintlich müßigen - Salonleben. Es erschienen Beiträge für Zeitschriften und die Übersetzungen zweier Bücher von John Ruskin. Nach dem Tod der über alles geliebten Mutter 1905, der ihn in eine tiefe Krise stürzte, machte Proust die Arbeit an seinem Roman zum einzigen Inhalt seiner Existenz. Sein hermetisch abgeschlossenes, mit Korkplatten ausgelegtes Arbeits- und Schlafzimmer ist legendär. In Swanns Welt, der erste Band von Prousts opus magnum, erschien 1913 auf Kosten des Autors im Verlag Grasset. Für den zweiten Band, Im Schatten junger Mädchenblüte, wurde Proust 1919 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Die letzten Bände der Suche nach der verlorenen Zeit wurden nach dem Tod des Autors von seinem Bruder herausgegeben.

sv_optimiert.jpg)

© Suhrkamp Verlag

Produktdetails

- Werke, Frankfurter Ausgabe 1-3

- Verlag: Suhrkamp

- Artikelnr. des Verlages: ST 4830

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 5200

- Erscheinungstermin: 11. September 2017

- Deutsch

- Abmessung: 200mm x 173mm x 132mm

- Gewicht: 3204g

- ISBN-13: 9783518468302

- ISBN-10: 3518468308

- Artikelnr.: 48055836

Herstellerkennzeichnung

Suhrkamp Verlag

Torstraße 44

10119 Berlin

info@suhrkamp.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.07.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.07.2021Er studierte allein sich selbst und die Welt

Die Länge der "Suche nach der verlorenen Zeit" wäre eine Zumutung, wenn sie nicht tiefen Sinn hätte: Über Marcel Proust, das Gesellschaftstier und den phänomenalen Seelenzergliederer, der nie arbeiten musste.

Von Jürgen Kaube

Die Bedeutung eines Werkes erschließt sich meistens nicht durch einmalige Lektüre. Doch was machen wir, wenn der wiederholten Lektüre durch das Werk selbst Grenzen gesetzt sind? Kaum eine Erinnerung an das Romanwerk von Marcel Proust, die nicht zu den vielerlei Gründen, von ihm fasziniert zu sein, den Hinweis auf seine Länge hinzufügt. Der vor einhundertfünfzig Jahren geborene Autor hat mit "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" im Grunde

Die Länge der "Suche nach der verlorenen Zeit" wäre eine Zumutung, wenn sie nicht tiefen Sinn hätte: Über Marcel Proust, das Gesellschaftstier und den phänomenalen Seelenzergliederer, der nie arbeiten musste.

Von Jürgen Kaube

Die Bedeutung eines Werkes erschließt sich meistens nicht durch einmalige Lektüre. Doch was machen wir, wenn der wiederholten Lektüre durch das Werk selbst Grenzen gesetzt sind? Kaum eine Erinnerung an das Romanwerk von Marcel Proust, die nicht zu den vielerlei Gründen, von ihm fasziniert zu sein, den Hinweis auf seine Länge hinzufügt. Der vor einhundertfünfzig Jahren geborene Autor hat mit "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" im Grunde

Mehr anzeigen

nur ein einziges Buch geschrieben, in sieben Bänden und auf ungefähr viertausendfünfhundert Seiten. Ein Buch über einen Erzähler, das aus seiner Perspektive berichtet, wie er zum Schriftsteller wird, indem er seinen Kindheitserinnerungen nachgeht, den "Sensationen" der Natur und Kunst, der Liebe und der Eifersucht, der Interaktion in den adeligen und bürgerlichen Salons in Paris zwischen Belle Époque und Erstem Weltkrieg sowie der Erfahrung des eigenen Müßiggangs - auch das heißt "temps perdu", vertane Zeit. Viertausendfünfhundert Seiten zur Frage, woran sich geistige Weltwahrnehmung einer Zeit schult.

Alles andere aus Prousts Feder sind Vorarbeiten, Seitenwege, interessante Übungen, diesseits der Forschung aber unwichtig und wichtig allenfalls zum Verständnis der Entstehung des großen Romans. Das eine Werk wiederum, da ist nichts zu machen, erschließt sich allein durch vollständige Lektüre. Es hat keinen Sinn, nur die Kindheitserinnerungen des Erzählers im ersten Band zu lesen, die Beschreibungen der Pariser Partys in Band drei für ein eigenständiges Buch zu halten oder sich ganz den Fanatismen des masochistischen Eros in Band fünf zu widmen. Prousts Figuren kehren wieder, sie altern im Roman, sie haben überraschende Karrieren, oder es wiederholt sich in ihnen, was zuvor geschah.

Die Geliebte des ersten Protagonisten etwa, Charles Swann, zu dem und seiner Tochter der Erzähler in Band eins aufschaut, hält den Maler Vermeer für einen Zeitgenossen und verliert das Interesse an ihm, als sie erfahren muss, man wisse nicht einmal etwas über seine Frau. Drei Bände und zwanzig Jahre später denkt in "Sodom und Gomorrha" die Geliebte des Erzählers, Albertine, als von den Vermeers in Holland die Rede ist, es handele sich um eine dortige Familie, und verneint, sie zu kennen. So geht es ständig. Ein ganzes Kapitel widmet der Erzähler eingangs der These, in Ortsnamen sei die Essenz der Orte aufbewahrt, später himmelt er fast einen ganzen Band lang eine Herzogin nicht zuletzt aufgrund ihres Namens an, noch später tritt ein Professor auf, der die Geselligkeit ständig mit etymologischen Ableitungen von Eigennamen unterhält oder quält. Nichts geht verloren, vieles zeigt erst seine schöne, dann seine groteske oder böse Seite. Die "Recherche" existiert nur in der Einzahl. Das macht sie zu einem der längsten Romane der Literaturgeschichte.

Doch der Anatole France zugeschriebene Satz, das Leben sei zu kurz, Proust hingegen zu lang, bezog sich nicht so sehr auf den Umfang des Werks. Er meinte Prousts Sätze, deren Nebensatzverkettungen dem Dichter die Beschreibung eingetragen haben, er formuliere im Französischen deutsch.

Nehmen wir nur diesen über die bettlägerige Tante des Erzählers: "Sie liebte uns wirklich und wahrhaftig, es hätte ihr Genuß bereitet, uns innig zu beweinen, die etwa in einem Augenblick, da sie sich wohlfühlte und nicht an Schweißausbrüchen litt, eintreffende Nachricht, daß das Haus einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen und die ganze Familie dabei umgekommen sei, daß bald kein Stein mehr davon stehen werde, wobei ihr aber noch Zeit bleibe, sich ohne Eile in Sicherheit zu bringen, sofern sie auf der Stelle aufstehe, hat sicher als Möglichkeit in ihren Hoffnungen eine Rolle gespielt, besonders da sich hier zu dem nicht ganz so ins Gewicht fallenden Vorteil, ihre ganze Liebe zu uns in langer Wehmut auszukosten und zum grenzenlosen Staunen des ganzen Dorfes unseren Trauerzug anzuführen - mutig, wenn auch tiefgebeugt, todgeweiht, aber ungebrochen -, noch jene weit verlockendere gesellt hätte, daß sie dann gerade im richtigen Augenblick ohne enervierendes Zaudern den Sommer auf ihrem hübschen Landbesitz Mirougrain hätte verbringen können, wo es einen Wasserfall gab."

An dieser Stelle ist erkennbar, dass die Längen Prousts oft nicht solche der Hingabe an Reflexion sind, die dem Roman zunächst seine kontemplative Atmosphäre geben und später, wenn die Eifersucht mächtig wird, über Hunderte von Seiten zu so unerbittlichem wie sinnlosem Hin- und Herwenden von Verdächtigungen und taktischen Plänen führen. Proust ist vielmehr lang aus Genauigkeit, hier in der Schilderung einer maliziösen Seele. Er häuft ihre scheinheiligen Motive, um sie am Ende in die selbstgerechte Freude am Besitz eines Wasserfalls münden zu lassen. Aber Seebilder, Theaterabende, Blumen, Klaviersonaten und Gesichter behandelt er ganz genauso, mit unermüdlicher Aufmerksamkeit. Immer entdeckt er dabei etwas Vergleichbares. Wendungen, etwas sei "wie" etwas anderes, stehen auf jeder dritten Seite: "Er verkroch sich wie ein Reisender, der ohne Neugier, stumpf und starr, in der Eisenbahn im Halbschlaf seinen Hut über die Augen schiebt." Alles, was zum Hinsehen, Beschreiben und Denken zwingt, hängt bei ihm untereinander zusammen. Theaterlogen sind Meeresgrotten, Restaurants Aquarien, Liebe nur die Bedingung dafür, das Leid der Eifersucht auskosten zu können. Gilles Deleuze hat es so formuliert: Prousts Dichtung rivalisiere mit der Philosophie.

Warum also soll man sich auf den weiten Weg dieses Werks begeben, womöglich sogar mehrfach? Warum etwa, so hat ein früher Kritiker sinngemäß formuliert, einem Knaben sechzig Seiten lang bei seinem vergeblichen Versuch folgen, ohne Gutenachtkuss einzuschlafen? Eine Antwort darauf liegt im Arsenal der Figuren Prousts. Sie werden meistens ganz klar gezeichnet und bis in die Winkel ihrer Kleinlichkeit und Größe ausgeleuchtet. Und dann werden sie auf einmal ihr Gegenteil. Oder besser: Es wird deutlich, dass wir und oft auch der Erzähler etwas Entscheidendes an ihnen nicht bedacht haben. Schon die Angst des Knaben vor dem strengen Vater beispielsweise, der ihn bestimmt bestrafen wird, wenn er die mütterliche Zuwendung durch Wachbleiben zu erpressen versucht, geht völlig ins Leere. Swann hängt sein Leben an eine Frau, die ,nicht von seinem Genre' ist. Die schreckliche Salonbetreiberin Madame Verdurin, die wir tausend Seiten später fast vergessen haben, steigt am Ende durch eine dritte Ehe phantastisch auf. Den furchteinflößenden Baron Charlus, Inbegriff ältesten aristokratischen Selbstbewusstseins, finden wir zuletzt als masochistisches Opfer von bezahlten, für ihn also "unechten" Sadisten.

Überhaupt werden vor allem die Befürchtungen wahr, die man gar nicht hatte. Auch das führt zur Länge des Romans: Es gibt in ihm kaum Figuren, von denen feststeht, dass es Nebenfiguren bleiben werden. Zunächst auf drei Bände angelegt, hat ihn wohl nur Prousts Bewusstsein vom Schreiben gegen die eigene tödliche Krankheit davor bewahrt, noch weiter anzuwachsen.

Doch es ist nicht das hingebungsvoll wie polemisch gezeichnete geistige Tier- und Pflanzenreich, durch das Proust die Leser am meisten beschenkt. Und es sind auch nicht die Hunderte von Aphorismen im Stil der französischen Moralistik, auf die er seine Beschreibungen oft zulaufen lässt, von "Was man weiß, gehört nicht einem selbst" über "Sobald man zu zweit ist, verschwinden die Ideen" bis zum Satz über den Tod des Dichters Bergotte, in den Züge von Anatole France eingegangen sein sollen: "Man kann nur sagen, daß alles in unserem Leben sich so vollzieht, als träten wir mit der Bürde in einem früheren Dasein übernommener Verpflichtungen in das derzeitige ein; die Umstände unseres Erdendaseins bedingen keineswegs, daß wir uns für verpflichtet halten, Gutes zu tun, zartfühlend, ja höflich zu sein."

Prousts Roman, so hat Ernst Robert Curtius in seiner soeben neu aufgelegten wunderbaren Studie von 1925 notiert, sei geschrieben von einem Menschen, der weder einen Beruf noch je die Sorge hatte, vom Romaneschreiben leben zu müssen. Der Erzähler studiert nur sich selbst und die Welt, kein Fach. Er hat keine Karriere, es sei denn, man bezeichnete seine Aufnahme in den Salon der Herzogin von Guermantes so. Man kann die Stellen leicht abzählen, an denen in der "Recherche" von Geld oder gar wirtschaftlichem Drangsal die Rede ist. Fast möchte man sagen: aber von allem anderen Drangsal schon. Jede Form von Leid - geschlechtliches, religiöses, intellektuelles, politisches - wird erkundet, um nicht zu sagen ausgekostet, so als bliebe der Kunst, die sich von glücklichen Erinnerungen nährt, ansonsten nur die Hohlform des Glücks. Das war sein Beruf, die Herstellung eines Messinstruments für Leid und Glück. Es ist aufgrund der Sachverhalte, die mit ihm gemessen werden sollen, ein Unikat. Das sekundäre Glück, diese Messung nachzuverfolgen, ist groß. Es gibt keinen Grund, sich den Roman kürzer zu wünschen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Alles andere aus Prousts Feder sind Vorarbeiten, Seitenwege, interessante Übungen, diesseits der Forschung aber unwichtig und wichtig allenfalls zum Verständnis der Entstehung des großen Romans. Das eine Werk wiederum, da ist nichts zu machen, erschließt sich allein durch vollständige Lektüre. Es hat keinen Sinn, nur die Kindheitserinnerungen des Erzählers im ersten Band zu lesen, die Beschreibungen der Pariser Partys in Band drei für ein eigenständiges Buch zu halten oder sich ganz den Fanatismen des masochistischen Eros in Band fünf zu widmen. Prousts Figuren kehren wieder, sie altern im Roman, sie haben überraschende Karrieren, oder es wiederholt sich in ihnen, was zuvor geschah.

Die Geliebte des ersten Protagonisten etwa, Charles Swann, zu dem und seiner Tochter der Erzähler in Band eins aufschaut, hält den Maler Vermeer für einen Zeitgenossen und verliert das Interesse an ihm, als sie erfahren muss, man wisse nicht einmal etwas über seine Frau. Drei Bände und zwanzig Jahre später denkt in "Sodom und Gomorrha" die Geliebte des Erzählers, Albertine, als von den Vermeers in Holland die Rede ist, es handele sich um eine dortige Familie, und verneint, sie zu kennen. So geht es ständig. Ein ganzes Kapitel widmet der Erzähler eingangs der These, in Ortsnamen sei die Essenz der Orte aufbewahrt, später himmelt er fast einen ganzen Band lang eine Herzogin nicht zuletzt aufgrund ihres Namens an, noch später tritt ein Professor auf, der die Geselligkeit ständig mit etymologischen Ableitungen von Eigennamen unterhält oder quält. Nichts geht verloren, vieles zeigt erst seine schöne, dann seine groteske oder böse Seite. Die "Recherche" existiert nur in der Einzahl. Das macht sie zu einem der längsten Romane der Literaturgeschichte.

Doch der Anatole France zugeschriebene Satz, das Leben sei zu kurz, Proust hingegen zu lang, bezog sich nicht so sehr auf den Umfang des Werks. Er meinte Prousts Sätze, deren Nebensatzverkettungen dem Dichter die Beschreibung eingetragen haben, er formuliere im Französischen deutsch.

Nehmen wir nur diesen über die bettlägerige Tante des Erzählers: "Sie liebte uns wirklich und wahrhaftig, es hätte ihr Genuß bereitet, uns innig zu beweinen, die etwa in einem Augenblick, da sie sich wohlfühlte und nicht an Schweißausbrüchen litt, eintreffende Nachricht, daß das Haus einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen und die ganze Familie dabei umgekommen sei, daß bald kein Stein mehr davon stehen werde, wobei ihr aber noch Zeit bleibe, sich ohne Eile in Sicherheit zu bringen, sofern sie auf der Stelle aufstehe, hat sicher als Möglichkeit in ihren Hoffnungen eine Rolle gespielt, besonders da sich hier zu dem nicht ganz so ins Gewicht fallenden Vorteil, ihre ganze Liebe zu uns in langer Wehmut auszukosten und zum grenzenlosen Staunen des ganzen Dorfes unseren Trauerzug anzuführen - mutig, wenn auch tiefgebeugt, todgeweiht, aber ungebrochen -, noch jene weit verlockendere gesellt hätte, daß sie dann gerade im richtigen Augenblick ohne enervierendes Zaudern den Sommer auf ihrem hübschen Landbesitz Mirougrain hätte verbringen können, wo es einen Wasserfall gab."

An dieser Stelle ist erkennbar, dass die Längen Prousts oft nicht solche der Hingabe an Reflexion sind, die dem Roman zunächst seine kontemplative Atmosphäre geben und später, wenn die Eifersucht mächtig wird, über Hunderte von Seiten zu so unerbittlichem wie sinnlosem Hin- und Herwenden von Verdächtigungen und taktischen Plänen führen. Proust ist vielmehr lang aus Genauigkeit, hier in der Schilderung einer maliziösen Seele. Er häuft ihre scheinheiligen Motive, um sie am Ende in die selbstgerechte Freude am Besitz eines Wasserfalls münden zu lassen. Aber Seebilder, Theaterabende, Blumen, Klaviersonaten und Gesichter behandelt er ganz genauso, mit unermüdlicher Aufmerksamkeit. Immer entdeckt er dabei etwas Vergleichbares. Wendungen, etwas sei "wie" etwas anderes, stehen auf jeder dritten Seite: "Er verkroch sich wie ein Reisender, der ohne Neugier, stumpf und starr, in der Eisenbahn im Halbschlaf seinen Hut über die Augen schiebt." Alles, was zum Hinsehen, Beschreiben und Denken zwingt, hängt bei ihm untereinander zusammen. Theaterlogen sind Meeresgrotten, Restaurants Aquarien, Liebe nur die Bedingung dafür, das Leid der Eifersucht auskosten zu können. Gilles Deleuze hat es so formuliert: Prousts Dichtung rivalisiere mit der Philosophie.

Warum also soll man sich auf den weiten Weg dieses Werks begeben, womöglich sogar mehrfach? Warum etwa, so hat ein früher Kritiker sinngemäß formuliert, einem Knaben sechzig Seiten lang bei seinem vergeblichen Versuch folgen, ohne Gutenachtkuss einzuschlafen? Eine Antwort darauf liegt im Arsenal der Figuren Prousts. Sie werden meistens ganz klar gezeichnet und bis in die Winkel ihrer Kleinlichkeit und Größe ausgeleuchtet. Und dann werden sie auf einmal ihr Gegenteil. Oder besser: Es wird deutlich, dass wir und oft auch der Erzähler etwas Entscheidendes an ihnen nicht bedacht haben. Schon die Angst des Knaben vor dem strengen Vater beispielsweise, der ihn bestimmt bestrafen wird, wenn er die mütterliche Zuwendung durch Wachbleiben zu erpressen versucht, geht völlig ins Leere. Swann hängt sein Leben an eine Frau, die ,nicht von seinem Genre' ist. Die schreckliche Salonbetreiberin Madame Verdurin, die wir tausend Seiten später fast vergessen haben, steigt am Ende durch eine dritte Ehe phantastisch auf. Den furchteinflößenden Baron Charlus, Inbegriff ältesten aristokratischen Selbstbewusstseins, finden wir zuletzt als masochistisches Opfer von bezahlten, für ihn also "unechten" Sadisten.

Überhaupt werden vor allem die Befürchtungen wahr, die man gar nicht hatte. Auch das führt zur Länge des Romans: Es gibt in ihm kaum Figuren, von denen feststeht, dass es Nebenfiguren bleiben werden. Zunächst auf drei Bände angelegt, hat ihn wohl nur Prousts Bewusstsein vom Schreiben gegen die eigene tödliche Krankheit davor bewahrt, noch weiter anzuwachsen.

Doch es ist nicht das hingebungsvoll wie polemisch gezeichnete geistige Tier- und Pflanzenreich, durch das Proust die Leser am meisten beschenkt. Und es sind auch nicht die Hunderte von Aphorismen im Stil der französischen Moralistik, auf die er seine Beschreibungen oft zulaufen lässt, von "Was man weiß, gehört nicht einem selbst" über "Sobald man zu zweit ist, verschwinden die Ideen" bis zum Satz über den Tod des Dichters Bergotte, in den Züge von Anatole France eingegangen sein sollen: "Man kann nur sagen, daß alles in unserem Leben sich so vollzieht, als träten wir mit der Bürde in einem früheren Dasein übernommener Verpflichtungen in das derzeitige ein; die Umstände unseres Erdendaseins bedingen keineswegs, daß wir uns für verpflichtet halten, Gutes zu tun, zartfühlend, ja höflich zu sein."

Prousts Roman, so hat Ernst Robert Curtius in seiner soeben neu aufgelegten wunderbaren Studie von 1925 notiert, sei geschrieben von einem Menschen, der weder einen Beruf noch je die Sorge hatte, vom Romaneschreiben leben zu müssen. Der Erzähler studiert nur sich selbst und die Welt, kein Fach. Er hat keine Karriere, es sei denn, man bezeichnete seine Aufnahme in den Salon der Herzogin von Guermantes so. Man kann die Stellen leicht abzählen, an denen in der "Recherche" von Geld oder gar wirtschaftlichem Drangsal die Rede ist. Fast möchte man sagen: aber von allem anderen Drangsal schon. Jede Form von Leid - geschlechtliches, religiöses, intellektuelles, politisches - wird erkundet, um nicht zu sagen ausgekostet, so als bliebe der Kunst, die sich von glücklichen Erinnerungen nährt, ansonsten nur die Hohlform des Glücks. Das war sein Beruf, die Herstellung eines Messinstruments für Leid und Glück. Es ist aufgrund der Sachverhalte, die mit ihm gemessen werden sollen, ein Unikat. Das sekundäre Glück, diese Messung nachzuverfolgen, ist groß. Es gibt keinen Grund, sich den Roman kürzer zu wünschen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Wann kommt es im Leben eines Menschen dazu, dass er zu Marcel Prousts Riesenwerk greift? Wenn er in einem Buch lesen will wie in sich selbst.« Jochen Schmidt DIE ZEIT 20231127

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Staunenswert ist das Projekt, an dem der Franzose Stephane Heuet schon ein Weilchen sitzt und, wenn alles gut geht, für mehr oder minder den Rest seines Lebens noch sitzen wird. Er erarbeitet nämlich eine Comic-Version von Marcel Prousts Jahrhundertroman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Im Original sind bereits fünf Bände erschienen, dieser hier ist der dritte in deutscher Übersetzung, nämlich der zweigeteilte Proust-Unterroman "Im Schatten junger Mädchenblüte". Heuet gewinnt, stellt der Rezensent Christian Schlüter fest, im Fortgang seiner Produktion neue Freiheiten. Er lässt souveräner als zu Beginn mehr Text einfach weg und räumt die ligne-claire-Bildflächen öfter mal frei. Das ist nur gut so, findet Schlüter, der auch den Umgang mit den Bildklischees lobt - schließlich sei Erinnerung als Wiederholung beziehungsweise die Frage der Wiederholbarkeit schon Prousts ureigenes Thema.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Broschiertes Buch

Ich muss zugeben, mir dieses Mammutwerk nur aus einer Laune heraus, ohne groß etwas darüber zu wissen, gekauft zu haben.

Nach vier Wochen des Lesens bin ich bei Seite 1.000 angelangt und ratlos. Fragt mich jemand, was mich so sehr daran reizt, kann ich auf die schnelle keine Antwort …

Mehr

Ich muss zugeben, mir dieses Mammutwerk nur aus einer Laune heraus, ohne groß etwas darüber zu wissen, gekauft zu haben.

Nach vier Wochen des Lesens bin ich bei Seite 1.000 angelangt und ratlos. Fragt mich jemand, was mich so sehr daran reizt, kann ich auf die schnelle keine Antwort geben.

Dieses Werk ist teilweise sehr anstrengend zu lesen und äußerst langatmig. Gleichzeitig strahlt es aber eine unglaubliche Ruhe aus. Ich fühle mich einfach nur gut und entspannt beim Lesen. Regelmäßig ertappe ich mich dabei, wie sich ein seliges Lächeln auf meine Lippen schleicht. Die Lektüre entwickelt sogar regelrecht einen meditativen Charakter der mich nicht mehr losläßt. Was soll ich sagen? Ich kann kaum erwarten dieses Meisterwerk durchgelesen zu haben!

Weniger

Antworten 14 von 14 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 14 von 14 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Marcel Proust als Graphic Novel

„Ich war nicht alt genug und noch zu empfindsam, als dass ich schon auf das Verlangen hätte verzichten können, anderen zu gefallen und sie für mich zu gewinnen. Ich besaß nicht die noblere Gleichgültigkeit eines Mannes von Welt …

Mehr

Marcel Proust als Graphic Novel

„Ich war nicht alt genug und noch zu empfindsam, als dass ich schon auf das Verlangen hätte verzichten können, anderen zu gefallen und sie für mich zu gewinnen. Ich besaß nicht die noblere Gleichgültigkeit eines Mannes von Welt gegenüber den Personen im Speisesaal oder den jungen Herren und Damen auf der Strandpromenade …“ (Zitat Seite 13)

Inhalt

Um Marcels durch Asthma angegriffenen Gesundheit zu verbessern, fährt seine Großmutter mit ihm auf Sommerfrische in das Seebad Balbec. Endlich kann er im Ort Balbec selbst die Kirche besichtigen, von der ihm Swann erzählt hatte. Sie wohnen im Grand-Hotel von Balbec direkt am Meer und ordnen sich in den Tagesablauf der gesellschaftlichen Unterhaltungen, Ausflüge und gegenseitigen Einladungen ein.

Thema

1998 begann der französische Autor und Zeichner Stéphane Heuet, fasziniert vom Originalwerk von Marcel Proust, an einer Comic-Adaption zu arbeiten. Inzwischen liegen sieben Bücher auch in einer deutschen Ausgabe vor.

Umsetzung

Diese Graphic Novel orientiert sich an Band 2 „Im Schatten junger Mädchenblüte“ des Werkes „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust. Stéphane Heuet wählt bewusst die beiden wichtigsten Themen aus dem literarischen Vorbild aus, einerseits die impressionistischen Stimmungen des Meeres und der Landschaft des Seebades Balbec, andererseits die genauen, interessierten Beobachtungen des jungen Marcel. Detailliert wird das Verhalten der einzelnen Personen im Rahmen der strengen gesellschaftlichen Normen geschildert, die Mahlzeiten im Hotel, die Einladungen und der Tratsch. Bei diesen belebten Szenen mit vielen Figuren bleibt Stéphane Heuet dem Stil der Ligne claire treu.

Fazit

Dieser siebente Band der Graphic Novel nach „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust macht besonders durch seine Authentizität, die Vielfalt der Themen und Zeichnungen Spaß, da es immer wieder neue Details zu entdecken gibt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Proust als Graphic Novel

„Meine Mutter jedoch verstand das sehr gut; sie wusste, dass ein großer Teil des Vergnügens, das eine Frau daran findet, in ein anderes Milieu als ihr bisheriges einzudringen, ihr abgehen würde, wenn sie nicht ihre alten Bekanntschaften von den …

Mehr

Proust als Graphic Novel

„Meine Mutter jedoch verstand das sehr gut; sie wusste, dass ein großer Teil des Vergnügens, das eine Frau daran findet, in ein anderes Milieu als ihr bisheriges einzudringen, ihr abgehen würde, wenn sie nicht ihre alten Bekanntschaften von den verhältnismäßig glänzenden Beziehungen, die an ihre Stelle getreten sind, in Kenntnis setzen könnte.“ (Zitat Seite 41)

Inhalt

Marcel erinnert sich an seinen ersten Theaterbesuch. Mit seiner Großmutter sah er eine Aufführung mit der berühmten Schauspielerin Mme Berma als Phädra. Im Mittelpunkt dieses fünften Buches der Umsetzung des Werkes von Proust als Graphic Novel steht jedoch der kultivierte Herr Swann, der frühere Freund von Marcels Eltern, der durch seine Ehe mit Odette auf seinen gesellschaftlichen Status verzichtet hatte und vor allem das Mädchen Gilberte, die Tochter des Paares. Denn Marcel ist in Gilberte verliebt. Auch die gesellschaftspolitischen Schwerpunkte, die der junge Marcel sehr genau beobachtet und den vielen Gesprächen mit seinen Eltern und deren Gästen entnimmt, sind hier grafisch und textlich umgesetzt.

Thema

1998 begann der französische Autor und Zeichner Stéphane Heuet, fasziniert vom Originalwerk von Marcel Proust, an einer Comic-Adaption zu arbeiten. Inzwischen liegen sieben Bücher auch in einer deutschen Ausgabe vor.

Umsetzung

Diese Graphic Novel orientiert sich an den Bänden 1 und 2 des Werkes „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust. Auch in dieser Graphic Novel überzeugt Stéphane Heuet durch die Auswahl der Themen und Szenen und gibt es ein interessantes Zeitbild der gehobenen Gesellschaft des Fin de siècle in Frankreich. Der Stil der Zeichnungen passt in diese Zeit, die Vorbilder sind die Impressionisten, vor allem die Sammlungen des Musée d’Orsay, die jedoch im Stil der Ligne claire umgesetzt werden.

Fazit

Auch dieser fünfte Band der Graphic Novel nach „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust macht viel Freude und überzeugt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für