Herta Müller

Gebundenes Buch

Atemschaukel

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

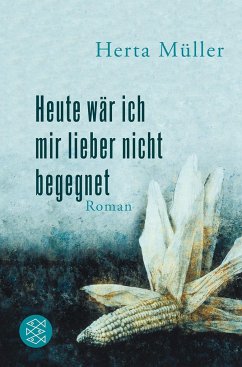

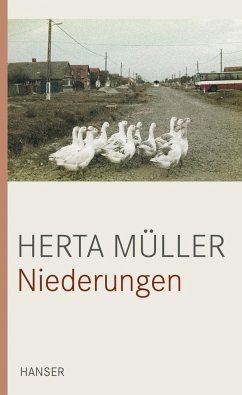

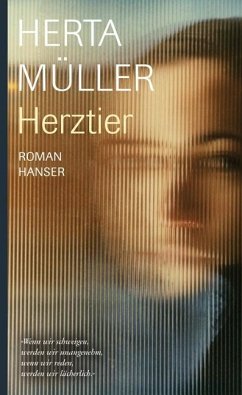

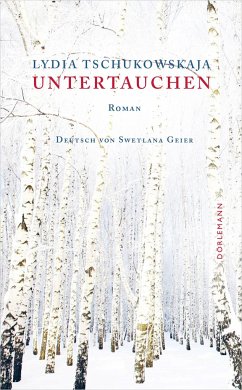

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Rumänien 1945: Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Die deutsche Bevölkerung lebt in Angst. "Es war 3 Uhr in der Nacht zum 15. Januar 1945, als die Patrouille mich holte. Die Kälte zog an, es waren -15º C." So beginnt ein junger Mann den Bericht über seine Deportation in ein Lager nach Russland. Anhand seines Lebens erzählt Herta Müller von dem Schicksal der deutschen Bevölkerung in Siebenbürgen. In Gesprächen mit dem Lyriker Oskar Pastior und anderen Überlebenden hat sie den Stoff gesammelt, den sie nun zu einem großen neuen Roman geformt hat. Ihr gelingt es, die Verfolgung Rumänien...

Rumänien 1945: Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Die deutsche Bevölkerung lebt in Angst. "Es war 3 Uhr in der Nacht zum 15. Januar 1945, als die Patrouille mich holte. Die Kälte zog an, es waren -15º C." So beginnt ein junger Mann den Bericht über seine Deportation in ein Lager nach Russland. Anhand seines Lebens erzählt Herta Müller von dem Schicksal der deutschen Bevölkerung in Siebenbürgen. In Gesprächen mit dem Lyriker Oskar Pastior und anderen Überlebenden hat sie den Stoff gesammelt, den sie nun zu einem großen neuen Roman geformt hat. Ihr gelingt es, die Verfolgung Rumäniendeutscher unter Stalin in einer zutiefst individuellen Geschichte sichtbar zu machen.

Herta Müller wurde 1953 im deutschsprachigen Nitzkydorf im Banat in Rumänien geboren. Sie studierte in Temeswar rumänische und deutsche Literatur. Sie arbeitete nach dem Studium in einer Maschinenbaufabrik als Übersetzerin. Weil sie sich weigerte, ihre Kollegen für den rumänischen Geheimdienst Securitate zu bespitzeln, verlor sie ihre Stelle, fand danach nur noch Aushilfstätigkeiten und geriet selbst ins Visier der Securitate. Es folgten Verhöre und Hausdurchsuchungen und die Verleumdung. 1987 konnte sie nach Berlin ausreisen, wo sie heute noch lebt. Ihre Bücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt wurden ihr der Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museum Berlin sowie der Internationale Brückepreis der Europastadt Görlitz/Zgorzelec verliehen und sie wurde in den Orden Pour le mérite aufgenommen. 2009 erhielt sie den Literaturnobelpreis. Ihr Werk wurde in über 50 Sprachen übersetzt und erscheint auf Deutsch bei Hanser, zuletzt die Collagenbände Im Heimweh ist ein blauer Saal (2019) und Der Beamte sagte (2021) sowie Eine Fliege kommt durch einen halben Wald (2023).

© Annette Pohnert / Carl Hanser Verlag

Produktdetails

- Verlag: Hanser

- Artikelnr. des Verlages: 505/23391

- 30. Aufl.

- Seitenzahl: 304

- Erscheinungstermin: 17. August 2009

- Deutsch

- Abmessung: 210mm x 137mm x 30mm

- Gewicht: 441g

- ISBN-13: 9783446233911

- ISBN-10: 3446233911

- Artikelnr.: 26365766

Herstellerkennzeichnung

Carl Hanser Verlag

Vilshofener Straße 10

81679 München

info@hanser.de

"Das bedeutendste Werk, das im neuen Jahrhundert diese dunkle Erinnerung fortschrieb, ist der 2009 erschienene Roman 'Atemschaukel' von Herta Müller, im gleichen Jahr erhielt die Autorin den Literaturnobelpreis." Alexander Cammann, Die Zeit, 22.10.15 "Ein überwältigender, ergreifender, demütig machender Roman, die vielleicht nachhaltigste Leseerfahrung dieses Herbstes." Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.07.09 "Ein sprachliches Kunstwerk, wie es das in diesem Herbst kaum ein zweites Mal geben dürfte. Wer es schafft, Herta Müllers bestürzenden, bedrückenden und - wegen seiner sprachlichen Kraft - beglückenden Roman zu Ende zu lesen, wird dieses Buch nie wieder vergessen." Hajo Steinert, Focus, 10.08.09 "Dass eine so

Mehr anzeigen

arme Geschichte, dass ein so armes Lebensstück mit so viel Schönheit erzählt wird, ohne jeden Schnörkel, ganz der Wahrhaftigkeit verpflichtet, das macht nicht zuletzt die Größe dieses Romans aus." Jochen Jung, Der Tagesspiegel, 19.08.09 "Ein kühnes Sprachkunstwerk, das seinesgleichen sucht in der europäischen Literatur unserer Zeit." Karl-Markus Gauß, Süddeutsche Zeitung, 20.08.09 "Ein atemberaubendes Meisterwerk." Michael Naumann, Die Zeit, 20.08.09 "Die Lager sind ja eine menschliche Grenzerfahrung, die wir in ihrer Andersartigkeit gern in einem Dachspeicher unseres kollektiven Gedächtnisses verstauben lassen. Müller holt sie aus dieser Verdrängung heraus, gliedert sie mit ihrer Sprachkunst in unsere Kultur ein und macht sie der Trauer zugänglich." Ruth Klüger, Die Welt, 15.08.09 "Das Unsägliche von alltäglicher Angst in diktatorischer Gesellschaft, von Arrest, Folter und Mord auf eigentümliche Weise buchstäblich zur Sprache zu bringen ist die Kunst dieser Autorin." Michael Naumann, Die Zeit, 20.08.09 "Mit seinem dichten Motivnetz schafft der Roman eine Intensität und Präsenz, die ihresgleichen in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur nicht haben. Ein Manifest der Erinnerung und der Sprache, deren komplexes Verhältnis es auf ergreifende Weise bezeugt. Ein Meisterwerk." Michael Lentz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.09.09"Das macht 'Atemschaukel' so brillant: Müller verknappt die historischen Hintergründe zugunsten der Gedankengebilde. Ein relevanter und sprachlich furioser Roman." Nora Reinhardt, KulturSpiegel, 26.09.09 "Ein politischer Roman von bemerkenswerter psychologischer Subtilität, der den Nullpunkt der Existenz nachvollziehbar macht." Stefana Sabin, Neue Zürcher Zeitung, 27.09.09 "Ihr Werk, dessen Kraft sich aus dem Schrecken speist, ist zugleich reich an Schönheit und für den Leser ein großes Glück. So spricht Erinnerung, wenn sie lebendig ist. Es schnürt einem die Kehle zu und macht Luftsprünge aus Wörtern. Und es ist neben all dem Hunger, dem Elend, dem Sterben im Lager unglaublich viel vom Glück die Rede." Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 11.10.09 "Das eine Werk, das in dieser Saison alle anderen überragt; eine herzzerreißende, demütig und bescheiden machende Lektüre. Wer nicht immun ist gegen Wahrhaftigkeit und Poesie, dem schenkt dieses Buch das Erlebnis großer Literatur; das Zeugnis einer Menschlichkeit, die den Einzelnen transzendiert. Solch tiefe Wirkung lässt sich nicht beabsichtigen oder gar planen; sie ist die Essenz großer Kunst - und ihre Erkenntnis steht jedem zu Gebote. Der Eindruck, den 'Atemschaukel' hinterlässt, ist ein bleibender. Der Nobelpreis für Herta Müller hat das auf triumphale Weise nur bestätigt." Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.10.09

Schließen

Es ist leichter, Ausdrücke wie "Riechen" und "Geruch" (Das Parfum) so zu beschreiben, dass dem Leser das Sujet zur Realität wird, als den Satten das Gefühl von "Hunger" zu vermitteln. Dennoch: Dieses Buch und die Sprache von Herta Müller mit dem …

Mehr

Es ist leichter, Ausdrücke wie "Riechen" und "Geruch" (Das Parfum) so zu beschreiben, dass dem Leser das Sujet zur Realität wird, als den Satten das Gefühl von "Hunger" zu vermitteln. Dennoch: Dieses Buch und die Sprache von Herta Müller mit dem Epitheton "interessant" zu belegen, wäre abwertend. Der Text ist nie ermüdend, sondern herausfordernd. Und aus politischer Sicht gesehen: Linke Diktaturen sind ebenso menschenverachtend, also verabscheuenswert wie rechte. Herta Müller ist sicherlich eine Schriftstellerin, die man (fast) in einem Atemzug mit Solschenizyn nennen kann.

Weniger

Antworten 15 von 22 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 15 von 22 finden diese Rezension hilfreich

Audio CD

Rumänien 1945: Der Zweite Weltkrieg ist endlich zu Ende. Die deutschstämmige Bevölkerung muss nun mit ihrer Arbeitskraft die Reparationen für die entstandenen Kriegsschäden bezahlen. Auf Stalins Befehl hin werden alle arbeitsfähigen Männer und Frauen von 17 bis 45 …

Mehr

Rumänien 1945: Der Zweite Weltkrieg ist endlich zu Ende. Die deutschstämmige Bevölkerung muss nun mit ihrer Arbeitskraft die Reparationen für die entstandenen Kriegsschäden bezahlen. Auf Stalins Befehl hin werden alle arbeitsfähigen Männer und Frauen von 17 bis 45 Jahren in Arbeitslager deportiert. So auch der siebzehnjährige Leopold Auberg, für den dieser Tapentenwechsel zunächst ein Abenteuer ist, eine Abwechslung im ständig gleichbleibenden Alltag. Im Lager erlebt er fünf Jahre harte Arbeit, Entbehrung und Hunger.

Für Herta Müllers Atemschaukel gab es 2009 den Nobelpreis für Literatur.

Die Geräuschkulisse sammelte der Regisseur Kai Grehn auf dem Gelände der Kokschim-Fabrik im ukrainischen Nowo Gorlowka, in welcher Oskar Pastior(rumäniendeutscher Lyriker und Übersetzer und wahrscheinlich Vorbild für die Figur des Leopold Auberg) als Zwangsarbeiter gearbeitet hat

Die Uraufführung des Hörspiels war auf 2010 NDR Kultur.

Hier nun weder ein klassisches Radiohörspiel noch eine Lesung sondern eine Mischung aus vertonter Lesung und gespielten Hörspieleszenen. Ein Balanceakt, denn einerseits möchte man dieses sprachliche Kunstwerk zu Geltung bringen, andererseits ein Hörspiel produzieren. Man entschied sich dazu einerseits zwei Erzähler, den jungen und alten Leopold Auberg, Passagen erzählerisch lesen zu lassen, und diese dann immer wieder mit gespielten Szenen zu unterbrechen.

Den Nobelpreis erhielt das Buch wohl hauptsächlich wegen seiner expressiven Sprache. Viele wunderbar deskriptive Wortneuschöpfungen sind das Markenzeichen der Autorin. Darunter leidet aber die Handlung. So schön die Sprache aus sein mag, die Handlung bleibt weit dahinter zurück. Natürlich kann man nicht erwarten, dass 5 Jahre Arbeitslager unterhaltsam sind, natürlich kann man nicht erwarten, dass in einem Arbeitslager viel passiert, vielleicht will die Autorin die Leser und Hörer durch diese Handlungsarmut auch die Perspektivlosigkeit des Arbeitslagers spüren lassen. Dennoch ist es irgendwann einfach nur noch ermüdend der Handlung zu folgen, und das Schicksal der Häftlinge berührt kaum, da sie einem fremd und fern bleiben.

Fazit: Handwerklich solides NDR Radiohörspiel aus dem Jahr 2010.

Weniger

Antworten 12 von 16 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 12 von 16 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Erzählt wird die Geschichte des siebzehnjährigen Leo Auberg der nur noch eines will: raus aus der Stadt, weg von der Familie, da kam ihm die Massendeportation der Rumäniendeutschen zum Wiederaufbau der Sowjetunion gerade recht. Das Buch umfasst die Zeitspanne 1945 – 1950, …

Mehr

Erzählt wird die Geschichte des siebzehnjährigen Leo Auberg der nur noch eines will: raus aus der Stadt, weg von der Familie, da kam ihm die Massendeportation der Rumäniendeutschen zum Wiederaufbau der Sowjetunion gerade recht. Das Buch umfasst die Zeitspanne 1945 – 1950, fünf Jahre Arbeitslager unter unglaublich widrigen Bedingungen, ein Zeitdokument das sich nicht unbedingt für die Abendlektüre eignet. Über 64 Kapiteln begleitet man den Protagonisten durch seinen Alltag im Lager, seine ganz persönliche Hölle, wo Hunger, Kälte und despotische Werter tiefe Seelenwunden hinterlassen.

Dieser Roman ist ein Stück Vergangenheitsverarbeitung, sprachgewaltig, fesselnd und außergewöhnlich intensiv. Eine biographische Aufarbeitung der Geschichte, hinter der eine melancholische Trauer steht. Es ist reine Geschmackssache ob man die neuerfundenen Worte zulässt oder gut findet, ob man den Satzbau akzeptiert. Ich persönlich bin der Ansicht, dass gerade diese mutige Schreibweise diesen Roman besonders macht, ergreifend echt und lebendig. Kurzweiliger Lesegenuss, absolut empfehlenswert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Das Buch handelt von einem jungen Mann, der für ein paar Jahre in ein russisches Arbeitslager gesteckt wird. Er erzählt von seinen Erfahrungen und wie es ihm dort ergangen ist.

Dabei wird die Geschichte nicht gewöhnlich erzählt. Die Handlung ist zwar chronologisch, aber dennoch …

Mehr

Das Buch handelt von einem jungen Mann, der für ein paar Jahre in ein russisches Arbeitslager gesteckt wird. Er erzählt von seinen Erfahrungen und wie es ihm dort ergangen ist.

Dabei wird die Geschichte nicht gewöhnlich erzählt. Die Handlung ist zwar chronologisch, aber dennoch verschwimmt sie an einigen Stellen und wirkt allgemein auch etwas distanziert. Und auch wenn die Geschichte so nicht immer ganz einfach zu verfolgen ist, finde ich, dass dieser Stil so wirklich gut gezeigt hat wie leer sich eine Person nach solchen Erfahrungen fühlt.

Außerdem ist der Schreibstil der Wahnsinn. Normale, unbedeutende Dinge werden plötzlich lebendig und haben eine tiefe Bedeutung. Es ist wie ein Gemälde, das mit jedem neuen Satz und Wort weitergemalt wird und man bekommt auf einer ganz anderen Ebene einen Eindruck von den Erfahrungen des Protagonisten.

Dabei sind diese Erfahrungen echt hart und sogar erschreckend. Es ist unglaublich wie Menschen in solchen Lagern überleben konnten und auf welche Weise sie es getan haben. Während des Lesens lernt man die Mitgefangenen kennen und fühlt so mit ihnen, auch wenn auf die eigentlichen Emotionen nicht eingegangen wird.

Ich finde, dass alles zusammen eine unglaubliche Wirkung beim Lesen erzeugt und so diese gewisse leere Stimmung erschafft, die zu dem Thema sehr gut passt. Das Buch ist zwar nicht immer ganz einfach zu lesen und man muss sich Zeit nehmen, um alles richtig zu verstehen, aber mich konnte es auf jeden Fall überzeugen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für