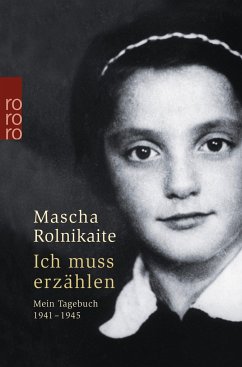

"Das berühmte Tagebuch, das vom Leiden und Sterben der Wilnaer Juden erzählt." -- Die Zeit

Als die Deutschen am 24. Juni 1941 Litauen besetzen, ist Mascha vierzehn Jahre alt. So ungeheuerlich sind die Ereignisse, die ihre Kindheit urplötzlich zerstören, dass sie beschließt, sie in einem Tagebuch festzuhalten. Die Wilnaer Juden kommen ins Ghetto, später ins KZ, auch Mascha mit ihrer Mutter und den drei Geschwistern. Aber Tagebuchschreiben ist gefährlich. Mascha vernichtet das Buch und lernt ihre Aufzeichnungen auswendig. Als Überlebende legt sie Zeugnis ab von der Vernichtung ihrer Welt.

"Man folgt gebannt und erschüttert bis zur letzten Seite." -- Neue Zürcher Zeitung

Als die Deutschen am 24. Juni 1941 Litauen besetzen, ist Mascha vierzehn Jahre alt. So ungeheuerlich sind die Ereignisse, die ihre Kindheit urplötzlich zerstören, dass sie beschließt, sie in einem Tagebuch festzuhalten. Die Wilnaer Juden kommen ins Ghetto, später ins KZ, auch Mascha mit ihrer Mutter und den drei Geschwistern. Aber Tagebuchschreiben ist gefährlich. Mascha vernichtet das Buch und lernt ihre Aufzeichnungen auswendig. Als Überlebende legt sie Zeugnis ab von der Vernichtung ihrer Welt.

"Man folgt gebannt und erschüttert bis zur letzten Seite." -- Neue Zürcher Zeitung