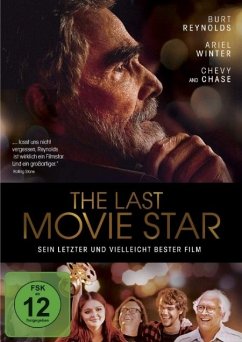

Vic Edwards (Burt Reynolds) war der größte Star Hollywoods, eine College-Football-Legende die zuerst zum Stunt-Double und schließlich zum Hauptdarsteller wurde. Inzwischen über achtzigjährig, überzeugt ihn ein alter Freund (Chevy Chase), auf einem Filmfestival in Nashville den Preis für sein Lebenswerk entgegenzunehmen. Mit der ungewöhnlichen Bekanntschaft eines rebellischen Teenagers (Ariel Winter) beginnt ein urkomisches Abenteuer und eine ergreifende Reise in Vics Vergangenheit.

Eine vermeintliche Selbstmörderin in Iran, falsche Kameras in Peru, eine Familie, die nicht miteinander verwandt ist, in Japan und in Deutschland ein trauriger Junge, der Komödiant wird

Es gibt manches, was man aus der Ferne kaum versteht. Das liegt nicht nur an der Sprache. Seit acht Jahren ist der international anerkannte iranische Regisseur Jafar Panahi zu einer sechsjährigen Haft verurteilt. Er hatte 2009 die Oppositionsbewegung unterstützt. Die Strafe hat er nicht antreten müssen. Soll man sagen: bislang? Er hat außerdem ein zwanzigjähriges Berufs- und Reiseverbot. In diesen acht Jahren hat er vier Filme gemacht, die alle irgendwie ins Ausland gelangten. Für "Taxi Teheran" gab es 2015 sogar den Goldenen Bären der Berlinale. Dem Regime wird all das nicht entgangen sein. Es hat Panahis Arbeit geduldet. Wo es keinen Rechtsstaat gibt, muss man mit solcher Willkür rechnen. Und damit, dass auf Duldung jederzeit Repression folgen kann.

Panahis neuer Film "Drei Gesichter" hat nun wieder einen Abspann, in dem alle Beteiligten genannt sind. Das ist mutig. Diesem Mut wird auch eine Lageeinschätzung zugrunde liegen, die auf ein Klima größerer Toleranz deutet. Und Panahi, den das Berufsverbot zu einem noch minimalistischeren Arbeiten als zuvor genötigt hat, meidet auch nicht, womit er sich unbeliebt machen könnte. Ein junges Mädchen aus dem Nordosten des Landes hat ein Video ihres angeblichen Selbstmords an die bekannte Schauspielerin Behnaz Jafari geschickt. Obwohl sie die Prüfung zur Schauspielschule bestanden hat, will ihre Familie das Mädchen nicht gehen lassen.

Wegen der Beschäftigung mit dem Thema Selbstmord hatte Abbas Kiarostami vor zwanzig Jahren bei "Der Geschmack der Kirsche" enorme Probleme bekommen. Auf eine Szene aus diesem Film spielt Panahi an, wenn er eine alte Frau zeigt, die auf dem Friedhof in ihrem Grab schon mal probeliegt. Wie überhaupt viele Momente in diesem Film, der Blick auf die Landschaft, die teilnehmende Beobachtung von Menschen an Kiarostami erinnern.

Die Schauspielerin fährt dann mit dem Regisseur Panahi los, um dem Schicksal des Mädchens nachzugehen. Sie kommen in die Provinz, wo die Menschen meist sehr freundlich sind und Behnaz Jafari sehr beliebt ist. Sie lernen, wie man auf einer schmalen, gewundenen Bergstraße mit bestimmten Hupsignalen vorankommt, dass ein Zuchtbulle den Verkehr lahmlegen und der Kult um die Beschneidung groteske Züge annehmen kann. Sie sind beunruhigt, was mit dem Mädchen passiert ist.

Und während sie weitersuchen, fern von Teheran, klärt sich auch, worauf der Titel des Films sich bezieht. Es sind Gesichter von Schauspielerinnen: des jungen Mädchens, Behnaz Jafaris - und von Shahrzad, einer berühmten Schauspielerin aus den Zeiten vor der Islamischen Revolution. Ihr Gesicht ist nie zu sehen, doch in Iran hat es noch heute jeder vor Augen. Sie spielt nicht mal mit, man hört einmal ihre Stimme, die ein Gedicht vorträgt, es wird nur behauptet, sie lebe in einer Holzhütte am Rande des Dorfs. So würdigt Panahi nicht nur auf subtile Weise drei Generationen von Frauen, deren Beruf in der islamischen Welt als fragwürdig gilt. Er demonstriert zugleich, dass im Kino Sichtbares und Unsichtbares wie durch eine Nabelschnur miteinander verbunden sind.

Vermutlich haben mehr Menschen über diesen Film gesprochen, als ihn gesehen haben. Insofern sind digitale Restaurierung und Wiederaufführung von Dennis Hoppers "The Last Movie" fällig. New Hollywoods avantgardistischste Attacke auf das System entstand 1970 in Peru, damals das Kokainzentrum der Welt, und so kamen auch viele seriöse Kokser, um bei Hopper mitzuspielen, der nicht nur von Drogen, sondern auch durch den Erfolg von "Easy Rider" ein Jahr zuvor auf einem riskanten Höhenflug war. In "Last Movie" bleibt ein Stuntman nach den Dreharbeiten zu einem Western in Peru. Er lebt mit einer ehemaligen Prostituierten zusammen und träumt von Reichtum, bis die Einheimischen anfangen, in den Westernkulissen ihren Film zu drehen, indem sie imitieren, was sie gesehen haben. Ihre Kameras und Mikros sind aus Stöcken gefertigt, dafür sind die Prügel, das Blut und die Schüsse echt, und der Stuntman, den Hopper selbst spielt, muss in diesem seltsamen Ritual mitwirken.

Es gibt die Anekdote, dass Hopper, der sich mit dem Material in seinem Haus in Taos verschanzt hatte und mehr als ein Jahr an dem Film schnitt, seine fertige Fassung dem mindestens genauso durchgeknallten Alejandro Jodorowsky zeigte. Der fand sie schrecklich konventionell. Was Hopper dazu brachte, noch mal von vorne anzufangen. Hopper hat das später bestritten. Unstrittig ist, dass "The Last Movie" wie ein großes Delirium wirkt. Die Montage wirbelt die Chronologie durcheinander, und gegen Ende löst sich, was man so gerade noch Erzählung nennen könnte, einfach auf. Es gibt Einblendungen "Missing Scene", den Film im Film, Sex am Wasserfall und hässliche Amerikaner; der Filmtitel taucht erst nach 25 Minuten auf, innerhalb von Schuss-und-Gegenschuss-Sequenzen wird zwischen den Zeiten gesprungen, und ob der Held, der nie einer war, am Ende noch lebt oder schon tot ist, spielt keine Rolle.

Der Film wurde das Desaster, das er anrichten wollte. Das Studio war entsetzt, in Venedig gab es 1971 zwar einen Kritikerpreis, aber sehen wollte ihn niemand. Der 2010 verstorbene Hopper sah ihn als "Geschichte über Amerika und wie es sich selbst zerstört". Er behielt insofern recht, als "Last Movie" seine Regiekarriere für nahezu zwei Jahrzehnte zerstörte. Der Film ist eine Ruine geblieben. Und ein historisches Dokument geworden. Er hat sich nicht über Nacht in ein Wunderwerk verwandelt. Aber er erinnert daran, wie New Hollywood das Kino neu erfinden, wie es das Verhältnis von Fiktion und Realem neu definieren wollte. Wenn man wissen will, worum es im Kino immer noch geht, muss man sich "The Last Movie" anschauen.

Peter Körte

Das Haus von Oma Shibata liegt fast versteckt inmitten einer japanischen Großstadt. Niemand würde hier etwas Merkwürdiges vermuten, denn es geht alles seinen normalen Gang. Morgens gehen die Leute aus dem Haus, abends kommen sie zurück, dann gibt es Abendessen, danach strecken sich alle auf ihren Futons aus. Oma Shibata ist die Vorsitzende in einer Familie mit drei Generationen. Die fünf Jahre alte Juri ist die Jüngste. Sie lebt allerdings erst seit kurzer Zeit hier. Juri ist ein Findelkind. Man könnte auch sagen: Sie wurde entführt. Osamu, das Familienoberhaupt, und Shota, der zehnjährige Sohn, haben sie einfach mitgenommen, als sie ihnen über den Weg lief. Es gab klare Anzeichen, dass Juri der Hilfe bedurfte, aber normalerweise ruft man in so einer Situation die Polizei. Stattdessen kümmern sich nun Oma Shibata und die Ihren um Juri. Mit den Behörden möchte diese Familie aus guten Gründen nichts zu tun haben. Das Wichtigste ist, dass sie gar keine Familie ist.

Hirokazu Kore-eda erzählt in seinem neuen Film von einer Außenseiterbande, die einer natürlichen Familie zum Verwechseln ähnlich sieht: Der internationale Titel "Shoplifters" verweist auf eine der Erwerbsquellen. Der deutsche Verleihtitel trifft die Sache sehr genau: "Familienbande". Diese Familie ist eine Bande von Kleinkriminellen und prekär Beschäftigten, die durch andere Bande verbunden ist als eine Familie mit Vater, Mutter, Kindern und Großeltern. Ein Grund für den Zusammenhalt liegt paradoxerweise in dem Umstand, dass es in der japanischen Gesellschaft an Zusammenhalt mangelt. Oma Shibata hat ihr Haus für anfangs fremde Menschen geöffnet, weil sie "nicht allein sterben" möchte.

Mit der kleinen Juri erreicht die Familienbande ihre ideale Größe. Und zugleich den Punkt, an dem das utopische Modell familiärer Wahlverwandtschaft in Schwierigkeiten gerät.

Denn Juris Verschwinden bleibt natürlich nicht unbemerkt. Ihr Bild wird im Fernsehen gezeigt, irgendwann muss jemand sie erkennen, wenn sie in einem der kleinen Geschäfte das Handwerk des Ladendiebstahls lernt. Und so wechselt der Film "Familienbande" irgendwann nach der Hälfte die Stimmung: Zuerst ging es darum, die Familie kennenzulernen, allmählich ihre Geschichte zu verstehen, nun geht es darum, wie lange dieses Haus und seine Bewohner unentdeckt bleiben können.

Im Mai wurde Hirokazu Kore-eda beim Filmfestival in Cannes für "Shoplifters" mit einer Goldenen Palme ausgezeichnet. Der Preis wurde vielfach als überfällige Würdigung eines Filmemachers verstanden, der lange schon zu den Größten im Weltkino gehört. Allerdings hat Hirokazu Kore-eda ein Problem: Seine Arbeiten sind diskret, ihre meisterliche Form lässt sich leicht übersehen. Zudem erzählt er häufig von Kindern, so dass man leicht der Meinung sein könnte, es mit einem Spezialfall zu tun zu haben, mit Geschichten, die man nicht ganz für voll nehmen muss, weil sie eben häufig die Probleme von Heranwachsenden in den Blick nehmen.

Doch damit würde man Hirokazu Kore-eda gründlich missverstehen. Denn längst ist offensichtlich, dass er mit seinen Filmen an einer Langzeitbeobachtung der japanischen Gesellschaft arbeitet, für die es ein großes Vorbild gibt: Yasujiro Ozu war in den 1950er Jahren mit seinen Familienfilmen der Chronist einer allmählichen Veränderung in Japan, die man als Verwestlichung oder Modernisierung begreifen könnte. Der Kimono und die traditionellen Schuhe der Frauen sind wichtige Requisiten der traditionellen Lebensform, die bis heute nicht verschwunden ist. Das Haus von Oma Shibata ist auch nach traditionellen Prinzipien gebaut.

In "Shoplifters" werden die Gegensätze zwischen Kimono und Anzug, zwischen Höflichkeitsregeln und Cybersex aber subtil umgedeutet: Es geht nun gar nicht mehr um alte Werte und neue Lebensformen. Oma Shibata ist eine Traditionalistin, aber sie ist auf ihre Weise auch eine Anarchistin. Und so verhält es sich auch mit ihrer Familienbande. Was sich in den früheren Filmen von Hirokazu Kore-eda bereits angedeutet hatte, lässt er hier radikale Konsequenz werden: Die Menschen sind für ihn in erster Linie soziale Wesen, und Gesellschaft hat allein den Zweck, die Freiheiten einzuräumen, dass Menschen sich so zusammenfinden, wie sie einander am besten zu einem gelungenen Leben verhelfen können. Wenn sie dabei eine Bande bilden, dann sollte man sie eigentlich unter Schutz stellen. Oder sie zumindest mit einem großen Film wie "Shoplifters - Familienbande" würdigen.

Bert Rebhandl

Du darfst, sagt die Mutter, heute Abend so lange fernsehen, wie du willst. Dann geht sie ins Schlafzimmer, und der Junge bleibt sitzen, wo er am liebsten sitzt, direkt vorm Bildschirm. Nach dem Sendeschluss legt er sich zu seiner Mutter ins Bett, der Vater ist auf Montage, die Großeltern schlafen nebenan. Aber die Mutter (Luise Heyer) schläft nicht. Sie stirbt. Und als der Junge (Julius Weckauf) am nächsten Morgen von ihrem Röcheln erwacht und seinen Opa (Joachim Król) alarmiert, ist es zu spät.

Der Junge, dessen Geschichte hier erzählt wird, heißt Hans-Peter Kerkeling. Er ist in dem Augenblick, als seine Mutter sich das Leben nimmt, kaum zehn Jahre alt. Zehn weitere Jahre später beginnt er eine Karriere als Komödiant, da nennt er sich Hape, schenkt dem Fernsehen der alten und neuen Bundesrepublik Sternstunden, wie das sonst nur Loriot oder Otto gelungen ist. Seine Sketche und Figuren werden sicher auch in diesen Feiertagen irgendwo wiederholt, der polnische Sänger und sein "Hurz", Königin Beatrix und ihr Butterbrot, ein Gebissträger im Trenchcoat namens Horst, Siegfried Schwäbli, das Paulinsche.

Aber seit Hape Kerkeling vor vier Jahren seine Kindheitsautobiographie geschrieben hat, "Der Junge muss an die frische Luft", ist eine weitere, unvergessliche, dramatische Szene dazugekommen, die für immer verändert hat, wie man den Komödianten Kerkeling sieht: Es ist die vom Zehnjährigen im Bett seiner sterbenden Mutter. Es zerreißt einen, nur daran zu denken, und so sitzt man mit bangem Herzen in Caroline Links Verfilmung, und dann kommt es so fürchterlich, wie man es sich ausgemalt hat.

"Der Junge muss an die frische Luft" braucht eine halbe Stunde, bis er zu seinem Ton gefunden hat, eine Komödie mit dunkelstem Trauerrand, ein Drama mit comic relief. Nico Hofmann hat produziert, und das bedeutet, man ist da ja leidgeprüft, erstens: ein Dauersoundtrack erkenntnisverstärkender Unsubtilität, diesmal auch noch mit Schlager angereichert, weil Hans-Peter den so liebt. Aber es bedeutet zweitens eben auch, dass aus jeder Szene dieser Familiengeschichte der westdeutschen Siebziger mal wieder das maximale Potential an Repräsentation herausgeholt werden muss. Als würde man Kerkelings Geschichte nur verstehen, wenn sie der eigenen ähnelt. Als würde man sich an diese Siebziger nur erinnern, wenn genug Pril-Blumen im Bild kleben, gelbe Schlaghosen wehen und Opel und R4 in Hans-Peters Straße herumstehen, als wären sie direkt aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in die Kulissen dieses Films gefahren.

Ein Junge, der mehr oder weniger bei seinen geliebten Großeltern aufwächst und ein hochgradig identifikatorisches Verhältnis zu den Untiefen deutscher Showunterhaltung und zu Leberwurstschnittchen hat: Kerkeling hat Motive seiner eigenen Geschichte vor fünfundzwanzig Jahren selbst verfilmt. "Kein Pardon" war ein Geniestreich, gerade weil Kerkeling seinen Figuren leitmotivisch radikale Eigenheiten andichtete, die einem aber dann doch bekannt vorkamen. Weil das, was alle Familien miteinander verbindet, ja am Ende jene radikalen Eigenheiten sind, die sie dann wieder voneinander trennen. Eine Oma, die immer bejammert, dass sie nach "dem Krieg allein mit dem Bollerwagen losgezogen" ist, um ihren Willen zu kriegen: Die hat doch jeder in seiner Familie, auch wenn sie anders aussieht.

Caroline Link hat das Glück, dass ihr junger Hauptdarsteller diesen Wunsch nach radikaler Eigenheit einlöst: Julius Weckauf, der in dieser Woche elf Jahre alt wird, ist sensationell - wie er, geschminkt und aufgedonnert, Nachbarinnen und Schlagersängerinnen imitiert, um dann, im nächsten Augenblick, die tiefe Einsamkeit eines Jungen zu spielen, der seine depressive Mutter zum Lachen bringen will, damit sein eigener Himmel blau wird. Hans-Peter wird die Mutter nie wieder zum Lachen bringen, doch er spielt immer weiter, als könnte er es. Stattdessen lachen andere, vor dem Fernseher, bis heute, wir.

Tobias Rüther

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG