Alberto Grandi

Gebundenes Buch

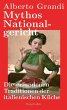

Mythos Nationalgericht. Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche

Warum Parmesan politisch ist Ein spannender wie unterhaltsamer Einblick in die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Italiens

Übersetzung: Kunstmann, Andrea

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Weltweit gilt die italienische Küche als Inbegriff von Genuss und kulinarischer Perfektion. Und nichts ist in Italien so heilig wie die prodotti tipici, die regionalen Spezialitäten.Kaum ein anderes Buch erhitzte die italienischen Gemüter daher so sehr wie die Erkenntnisse des in Parma lehrenden Wirtschaftshistorikers Alberto Grandi: Die heute viel gehypte Authentizität italienischer Produkte sei vor allem auf geschickte Marketingstrategien der Lebensmittelindustrie in den 1970er-Jahren zurückzuführen.Das nationale Selbstverständnis seines Landes brachte Alberto Grandi damit gewaltig in...

Weltweit gilt die italienische Küche als Inbegriff von Genuss und kulinarischer Perfektion. Und nichts ist in Italien so heilig wie die prodotti tipici, die regionalen Spezialitäten.

Kaum ein anderes Buch erhitzte die italienischen Gemüter daher so sehr wie die Erkenntnisse des in Parma lehrenden Wirtschaftshistorikers Alberto Grandi: Die heute viel gehypte Authentizität italienischer Produkte sei vor allem auf geschickte Marketingstrategien der Lebensmittelindustrie in den 1970er-Jahren zurückzuführen.

Das nationale Selbstverständnis seines Landes brachte Alberto Grandi damit gewaltig ins Wanken.

Kaum ein anderes Buch erhitzte die italienischen Gemüter daher so sehr wie die Erkenntnisse des in Parma lehrenden Wirtschaftshistorikers Alberto Grandi: Die heute viel gehypte Authentizität italienischer Produkte sei vor allem auf geschickte Marketingstrategien der Lebensmittelindustrie in den 1970er-Jahren zurückzuführen.

Das nationale Selbstverständnis seines Landes brachte Alberto Grandi damit gewaltig ins Wanken.

ALBERTO GRANDI ist Historiker an der Universität Parma. Er forscht zur Wirtschaftsgeschichte Italiens und hat mehrere Bücher über die Herkunft italienischer Speisen geschrieben. In seinem Podcast DOI (Denominazione di origine inventata, erfundene Herkunftsbezeichnung) spricht er über Mythen und das Verhältnis seiner Landsleute zum Essen.

Produktdetails

- Verlag: HarperCollins Hamburg / HarperCollins Hardcover

- Originaltitel: Denominazione di origine inventata

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 256

- Erscheinungstermin: 21. Mai 2024

- Deutsch

- Abmessung: 186mm x 121mm x 23mm

- Gewicht: 285g

- ISBN-13: 9783365006252

- ISBN-10: 3365006257

- Artikelnr.: 68881620

Herstellerkennzeichnung

HarperCollins Hardcover

Valentinskamp 24

20354 Hamburg

vertrieb@harpercollins.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Andreas Rossmann lässt sich von dem Wirtschaftshistoriker Alberto Grandi steile Thesen um die Ohren hauen, die belegen sollen, dass die italienische Nationalküche eigentlich nur eine Erfindung der Lebensmittelindustrie ist. Dazu beigetragen haben die Inflation von Güte- und Herkunftssiegeln, "aggressives Marketing" und Herkunftsschwindel bei Weinen, Schinken und Tomaten, erfahren wir. Das ist interessant, meint Rossmann, es geht aber eigentlich weniger um die italienische Küche an sich als vielmehr um die Vermarktungsmechanismen, sodass die zentrale These, die italienische Küche sei eine noch junge Werbeerfindung, nur bedingt halten lässt. Dennoch ein interessantes Buch, befindet der Kritiker.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.06.2024

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.06.2024Zeit für ein ausführliches Hoch auf Nutella

Zertifizierter Schwindel: Alberto Grandi zerlegt erfundene Überlieferungen der italienischen Küche

Einem Wirtschaftshistoriker, dessen Forschungsgebiet Lebensmittel sind, ist in einem Land, das sich, wenn es den Mund wässert, "Eataly" schreibt, die Aufmerksamkeit sicher: Die Food-Industry, wie sie hier profan genannt wird, stellt zwar nicht den größten, doch den am stärksten wachsenden Exportsektor dar. Dass Alberto Grandi an der Universität Parma lehrt, passt ins kulturgeographische Bild. Die Stadt, Sitz des Pastaweltmarktführers Barilla, ist eine Gourmet-Hochburg in der Schlemmerregion Emilia-Romagna. Käse und Schinken, auch Salami und Weine führen sie im

Zertifizierter Schwindel: Alberto Grandi zerlegt erfundene Überlieferungen der italienischen Küche

Einem Wirtschaftshistoriker, dessen Forschungsgebiet Lebensmittel sind, ist in einem Land, das sich, wenn es den Mund wässert, "Eataly" schreibt, die Aufmerksamkeit sicher: Die Food-Industry, wie sie hier profan genannt wird, stellt zwar nicht den größten, doch den am stärksten wachsenden Exportsektor dar. Dass Alberto Grandi an der Universität Parma lehrt, passt ins kulturgeographische Bild. Die Stadt, Sitz des Pastaweltmarktführers Barilla, ist eine Gourmet-Hochburg in der Schlemmerregion Emilia-Romagna. Käse und Schinken, auch Salami und Weine führen sie im

Mehr anzeigen

Namen.

Um solche Produkte, um Speisen und Getränke, die mit einem Ort identifiziert werden, Prosciutto di Parma oder Rosso Colli di Parma heißen und Titel wie DOP oder DOC tragen, geht es in der Studie "Mythos Nationalgericht", die sich mit den "erfundenen Traditionen der italienischen Küche" befasst. In Anlehnung an Eric Hobsbawms Theorie zeigt Grandi, wie Spezialitäten der Gastronomie und des Weinbaus eine regionale Identität zugeschrieben und eine illustre Historie angedichtet wird, um, dekoriert mit Gütesiegeln und Zertifikaten, ihre Marktchancen zu steigern.

Aufgekommen sind die fiktiven Distinktionsmerkmale, so Grandi, in den Siebzigerjahren, als die italienische Wirtschaft nach zwei Dekaden des Booms stagnierte und die Großindustrie als Entwicklungsmodell infrage gestellt wurde: Der Tausch wachsender Konsum gegen Identitätsverlust funktionierte nicht mehr, die verklärte Vergangenheit wurde zum Zufluchtsort vor der Zukunftsangst.

Grandi belegt seine These mit vielen Beispielen: vom Lardo di Colonnata, einem Speck aus Carrara, der schon Michelangelo geschmeckt haben soll, und der sizilianischen Pachino-Tomate, die aus israelischem Saatgut stammt, über den Jungfrauenkult beim Olivenöl, die Entdeckung des Marsalas, die auf John Woodhouse aus Liverpool zurückgeht, das aggressive Marketing für Parma-Schinken sowie die Gütesiegel-Inflation bei Dolcetto-Weinen und Schweinefleisch-Spezialitäten im Piemont bis zur kalkulierten Fast-Namensgleichheit beim Balsamico-Essig, der getürkten Herkunft der Modica-Schokolade aus dem Aztekenreich und der landesweiten Ausbreitung kommunaler Ursprungsbezeichnungen beim Käse.

Die italienische Küche bezeichnet Grandi als einen "Jurassic Park": Reste längst vergessener Traditionen und Geschichten werden in eine Gesellschaft, die nichts mehr mit ihnen zu tun hat, überführt und zu einem touristisch verwertbaren Mythos geformt, dessen Tricks und Maschen er aufdeckt. "Echter" Parmesan, so weist er nach, hat sich in Wisconsin erhalten, wo ihn Emigranten in den Dreißigerjahren herzustellen begannen, während die Laibe der Marken Parmigiano Reggiano und Grana Padano in der Konkurrenz um die Marktführerschaft seitdem immer dicker wurden. Überhaupt, die Italo-Amerikaner! Auch Spaghetti Carbonara und Pizza schreibt Grandi ihnen gut.

Vom industriellen zum handwerklichen Produkt verlief hingegen die Karriere des Panettone, dem die Backwarenfabrik Motta in Mailand 1920 ihre Kuppelform verpasst hat: Erst ein halbes Jahrhundert später tauchte er auch in traditionellen Konditoreien wieder auf. Während Grandi den Aufstieg der Barilla-Marke "Mulino Bianco", die 1975 mit konfektionierten Backwaren antrat, nur streift, stimmt er ein ausführliches "Hoch auf Nutella" an: 1964 als innovatives Industrieprodukt eingeführt, hatte es sofort über die Landesgrenzen hinaus Erfolg. Dem von der Regierung Meloni promoteten Label "Made in Italy" kann indessen selbst der Hartweizen für die Pasta nicht genügen: Ein Drittel des Bedarfs wurde 2017 - aus Qualitätsgründen! - importiert.

Den komischsten Vogel hat der kulinarische Lokalpatriotismus, so Grandi süffisant, mit der Focaccia di Recco abgeschossen, die in halb Italien verbreitet war, bis ein Konsortium entschied, dass nur ein Brot, das in dem ligurischen Dorf gebacken und verkauft wird, so heißen darf. Als die selbsternannten Markenschützer die Spezialität 2015 auf einer Handwerksmesse in der Lombardei anboten, stand keine halbe Stunde später die Lebensmittelpolizei auf der Matte und verhängte eine Anzeige wegen Handelsbetrugs. Das Konsortium war in eine Falle getappt, die es selbst gestellt hatte. Das Schlaraffenland grenzt an Absurdistan.

Grandis Ermittlungen untersuchen nicht die italienische Küche, sondern die Methoden ihrer Vermarktung, und legen es doch darauf an, dass beide Ebenen verwechselt werden. Dass das Kalkül aufgeht, erklärt die Empörung und den Erfolg des Buches: Im Belpaese, wo es schon 2018 erschienen ist, hat es die Gemüter erst zum Kochen gebracht, als 2023 die "Financial Times" darüber berichtete. Der Autor stand nun als Nestbeschmutzer da, an dem prompt Lega-Chef Matteo Salvini sein Mütchen kühlte. Dass die Frage, ob und inwieweit es sich bei dem Etikettenschwindel um Betrug handelt, nicht einmal angeschnitten wird, mag den (deutschen) Leser irritieren, und erst recht wäre das Thema dahinter eine weiterführende Untersuchung wert: Was sagt das aus über Italien, die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn es "die Vergangenheit im Dienste der Gegenwart manipulieren kann"?

Insofern hält sich die Provokation des Buches, das viele rhetorische Figuren ("Halten Sie mich nicht für verrückt . . .") bemüht, in Grenzen. Manche steile These flacht bei genauer Betrachtung ab: So lässt sich die zentrale Behauptung "Die italienische Küche ist noch keine fünfzig" nur unter Einschränkungen aufrechterhalten. In der Romanliteratur finden sich viele Belege des Gegenteils, doch dafür hätte der Autor aus "Der Leopard" von Tomasi di Lampedusa mehr als nur den berühmtesten Satz zitieren müssen. Das Resümee gibt Entwarnung: Wie Grandi den Marketingstrategen der Food-Industrie in die Suppe spuckt, schlägt dem Leser nicht auf den Magen. Buon appetito! ANDREAS ROSSMANN

Alberto Grandi: "Mythos Nationalgericht". Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche.

Aus dem Italienischen von Andrea Kunstmann. HarperCollins Verlag, Hamburg 2024. 256 S., geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.

Um solche Produkte, um Speisen und Getränke, die mit einem Ort identifiziert werden, Prosciutto di Parma oder Rosso Colli di Parma heißen und Titel wie DOP oder DOC tragen, geht es in der Studie "Mythos Nationalgericht", die sich mit den "erfundenen Traditionen der italienischen Küche" befasst. In Anlehnung an Eric Hobsbawms Theorie zeigt Grandi, wie Spezialitäten der Gastronomie und des Weinbaus eine regionale Identität zugeschrieben und eine illustre Historie angedichtet wird, um, dekoriert mit Gütesiegeln und Zertifikaten, ihre Marktchancen zu steigern.

Aufgekommen sind die fiktiven Distinktionsmerkmale, so Grandi, in den Siebzigerjahren, als die italienische Wirtschaft nach zwei Dekaden des Booms stagnierte und die Großindustrie als Entwicklungsmodell infrage gestellt wurde: Der Tausch wachsender Konsum gegen Identitätsverlust funktionierte nicht mehr, die verklärte Vergangenheit wurde zum Zufluchtsort vor der Zukunftsangst.

Grandi belegt seine These mit vielen Beispielen: vom Lardo di Colonnata, einem Speck aus Carrara, der schon Michelangelo geschmeckt haben soll, und der sizilianischen Pachino-Tomate, die aus israelischem Saatgut stammt, über den Jungfrauenkult beim Olivenöl, die Entdeckung des Marsalas, die auf John Woodhouse aus Liverpool zurückgeht, das aggressive Marketing für Parma-Schinken sowie die Gütesiegel-Inflation bei Dolcetto-Weinen und Schweinefleisch-Spezialitäten im Piemont bis zur kalkulierten Fast-Namensgleichheit beim Balsamico-Essig, der getürkten Herkunft der Modica-Schokolade aus dem Aztekenreich und der landesweiten Ausbreitung kommunaler Ursprungsbezeichnungen beim Käse.

Die italienische Küche bezeichnet Grandi als einen "Jurassic Park": Reste längst vergessener Traditionen und Geschichten werden in eine Gesellschaft, die nichts mehr mit ihnen zu tun hat, überführt und zu einem touristisch verwertbaren Mythos geformt, dessen Tricks und Maschen er aufdeckt. "Echter" Parmesan, so weist er nach, hat sich in Wisconsin erhalten, wo ihn Emigranten in den Dreißigerjahren herzustellen begannen, während die Laibe der Marken Parmigiano Reggiano und Grana Padano in der Konkurrenz um die Marktführerschaft seitdem immer dicker wurden. Überhaupt, die Italo-Amerikaner! Auch Spaghetti Carbonara und Pizza schreibt Grandi ihnen gut.

Vom industriellen zum handwerklichen Produkt verlief hingegen die Karriere des Panettone, dem die Backwarenfabrik Motta in Mailand 1920 ihre Kuppelform verpasst hat: Erst ein halbes Jahrhundert später tauchte er auch in traditionellen Konditoreien wieder auf. Während Grandi den Aufstieg der Barilla-Marke "Mulino Bianco", die 1975 mit konfektionierten Backwaren antrat, nur streift, stimmt er ein ausführliches "Hoch auf Nutella" an: 1964 als innovatives Industrieprodukt eingeführt, hatte es sofort über die Landesgrenzen hinaus Erfolg. Dem von der Regierung Meloni promoteten Label "Made in Italy" kann indessen selbst der Hartweizen für die Pasta nicht genügen: Ein Drittel des Bedarfs wurde 2017 - aus Qualitätsgründen! - importiert.

Den komischsten Vogel hat der kulinarische Lokalpatriotismus, so Grandi süffisant, mit der Focaccia di Recco abgeschossen, die in halb Italien verbreitet war, bis ein Konsortium entschied, dass nur ein Brot, das in dem ligurischen Dorf gebacken und verkauft wird, so heißen darf. Als die selbsternannten Markenschützer die Spezialität 2015 auf einer Handwerksmesse in der Lombardei anboten, stand keine halbe Stunde später die Lebensmittelpolizei auf der Matte und verhängte eine Anzeige wegen Handelsbetrugs. Das Konsortium war in eine Falle getappt, die es selbst gestellt hatte. Das Schlaraffenland grenzt an Absurdistan.

Grandis Ermittlungen untersuchen nicht die italienische Küche, sondern die Methoden ihrer Vermarktung, und legen es doch darauf an, dass beide Ebenen verwechselt werden. Dass das Kalkül aufgeht, erklärt die Empörung und den Erfolg des Buches: Im Belpaese, wo es schon 2018 erschienen ist, hat es die Gemüter erst zum Kochen gebracht, als 2023 die "Financial Times" darüber berichtete. Der Autor stand nun als Nestbeschmutzer da, an dem prompt Lega-Chef Matteo Salvini sein Mütchen kühlte. Dass die Frage, ob und inwieweit es sich bei dem Etikettenschwindel um Betrug handelt, nicht einmal angeschnitten wird, mag den (deutschen) Leser irritieren, und erst recht wäre das Thema dahinter eine weiterführende Untersuchung wert: Was sagt das aus über Italien, die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn es "die Vergangenheit im Dienste der Gegenwart manipulieren kann"?

Insofern hält sich die Provokation des Buches, das viele rhetorische Figuren ("Halten Sie mich nicht für verrückt . . .") bemüht, in Grenzen. Manche steile These flacht bei genauer Betrachtung ab: So lässt sich die zentrale Behauptung "Die italienische Küche ist noch keine fünfzig" nur unter Einschränkungen aufrechterhalten. In der Romanliteratur finden sich viele Belege des Gegenteils, doch dafür hätte der Autor aus "Der Leopard" von Tomasi di Lampedusa mehr als nur den berühmtesten Satz zitieren müssen. Das Resümee gibt Entwarnung: Wie Grandi den Marketingstrategen der Food-Industrie in die Suppe spuckt, schlägt dem Leser nicht auf den Magen. Buon appetito! ANDREAS ROSSMANN

Alberto Grandi: "Mythos Nationalgericht". Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche.

Aus dem Italienischen von Andrea Kunstmann. HarperCollins Verlag, Hamburg 2024. 256 S., geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.

Schließen

»Alberto Grandis Buch bietet eine unterhaltsame Perspektive auf die Geschichte der italienischen Küche - ob nun 50-jährig oder 500-jährig.« Sonja Siegenthaler NZZ Bellevue 20240701

Buon Appetito

Wir lieben fast alle Pasta, Olivenöl und Nutella. Der Wirtschaftshistoriker Alberto Grandi erzählt die wahre Geschichte der italienischen Küche, die es so, wie wir sie kennen, erst seit etwa 50 Jahren gibt. Ihren großen Erfolg verdankt sie den Millionen …

Mehr

Buon Appetito

Wir lieben fast alle Pasta, Olivenöl und Nutella. Der Wirtschaftshistoriker Alberto Grandi erzählt die wahre Geschichte der italienischen Küche, die es so, wie wir sie kennen, erst seit etwa 50 Jahren gibt. Ihren großen Erfolg verdankt sie den Millionen italienischen Auswanderern, die sie weltweit populär machte. Das Buch liest sich wunderbar leicht, vermittelt viele Details und lädt ein zum nächsten Besuch beim Italiener.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Liebt ihr italienisches Essen und dessen Zutaten? Und interessiert ihr euch für kulturwissenschaftliche Zusammenhänge? Dann seid ihr bei Alberto Grandi richtig, der seinen Blick auf die Geschichte der italienischen Küchenklassiker richtet und damit im Land einen Shitstorm …

Mehr

Liebt ihr italienisches Essen und dessen Zutaten? Und interessiert ihr euch für kulturwissenschaftliche Zusammenhänge? Dann seid ihr bei Alberto Grandi richtig, der seinen Blick auf die Geschichte der italienischen Küchenklassiker richtet und damit im Land einen Shitstorm ausgelöst hat. Die Behauptungen, die er in den Raum stellt, sind sowohl gewagt als auch entlarvend, denn er räumt mit dem Mythos auf, das alles, was wir heute an Gerichten und Zutaten mit dem Schlagwort „Italienische Küche“ beschreiben, sich im Lauf der Jahrhunderte aus Traditionen entwickelt hat.

Grandi ist Historiker mit Lehrstuhl an der Universität Parma und forscht seit Jahren an der Wirtschaftsgeschichte Italiens mit Schwerpunkt auf Herkunft der traditionellen Speisen und ihrer Zutaten. Dabei ist er auf zahlreiche Behauptungen gestoßen, die sich nicht beweisen lassen und einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten. Schon der Untertitel zeigt, was der Autor von den „Traditionen der italienischen Küche“ hält. Alles erfunden, weil Ergebnis einer cleveren Marketing-Kampagne aus den Siebzigern/Achtzigern, die durch die Wiederbelebung von angeblichen Traditionen die Verunsicherung im Land kompensieren sollte, die dem Ende des italienischen Wirtschaftswunders geschuldet war.

Um diese Aussagen zu untermauern schaut sich Grandi die Produkte an, die mit „typisch italienisch“ assoziiert werden, und ohne die die Zubereitung der Gerichte seines Heimatlandes nicht möglich wäre. Mit Blick auf den historischen Kontext und die regionale Verortung kommt er zu dem Schluss, dass gerade bei dem, was wir als Klassiker wahrnehmen, z.B. Parmesan, Tomaten, Pasta, Olivenöl, Balsamico, die Herkunft (und manchmal leider auch Qualität) überwiegend fragwürdig ist.

Ein höchst unterhaltsamer Blick auf die Geschichte der italienischen Küche. Und wer sich nun weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, findet im Anhang zwei Bibliografien mit Werken, denen Grandi seine Erkenntnisse verdankt: „Literatur, für diejenigen, die mir vertrauen“ und, wesentlich umfangreicher, mit „Literatur, für diejenigen, die mir misstrauen“.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Selten so viel bei einem Sachbuch gelacht, geschmunzelt und gelächelt! Und so viele wissenswerte Dinge in Sachen italienisches Essen erfahren! Echt grandios!

Es geht gleich gut los: Das Erste Kapitel mit dem Untertitel „Die italienische Küche ist noch keine fünfzig“, ist …

Mehr

Selten so viel bei einem Sachbuch gelacht, geschmunzelt und gelächelt! Und so viele wissenswerte Dinge in Sachen italienisches Essen erfahren! Echt grandios!

Es geht gleich gut los: Das Erste Kapitel mit dem Untertitel „Die italienische Küche ist noch keine fünfzig“, ist in der Hinsicht sehr aufschlussreich. Der Autor stellt die These auf: „Die italienische Küche, wie wir sie heute kennen, ist in den 1970er und 1980er Jahren entstanden.“

Er argumentiert nicht nur sachkundig, er erzählt uns seine kurze Geschichte der italienischen Küche. Diese historische Retrospektive fand ich echt kennenlernenswert. Dazu noch: Sein Humor macht so viel Spaß, dass es unmöglich ist, das Buch aus der Hand zu legen.

Mitunter fand ich nicht nur klare Worte bezüglich der Entwicklung der italienischen Küche. Höchstinteressante, auch schockierende Dinge waren dabei: Im Mittelalter war die Bevölkerung sehr arm und aß, was auf dem Land mit den damaligen Mitteln so erzeugt wurde. Die raffinierten Speisen der Herrschaften aber wurden durch die Straßen getragen (!), damit das Fußvolk so etwas zumindest von der Ferne zu sehen bekommt. Krass, oder? Da gibt es noch so eine These, dass die italienische Küche der Renaissance aufgehört hat zu existieren, so im 17. Jh., da die damaligen italienischen Eliten den Französischen unterlagen und fühlten sich berufen, diese sowohl in der Kleidung als auch in der Art zu speisen nachzuahmen.

Und wie wir heute zu der italienischen Küche kommen, wie wir sie kennen, ist nichts anderes, schreibt Grandi, als geschicktes Vorgehen der Marketingspezialisten. Mit vielen Beispielen wurde auch diese These auch glaubwürdig belegt.

Jedenfalls ist es kein Wunder, dass das Buch für große Empörung in Italien nach seinem Erscheinen vor einigen Jahren sorgte. Alberto Grandi nimmt die Lügen um die regionale italienische Küche mit langer Tradition so gekonnt sarkastisch aufs Korn! Aber toll beobachtet und prima auf den Punkt gebracht. Es macht echt viel Spaß, seinen Ausführungen zu folgen. Und diese lockere Kommunikation mit dem Leser! Gefällt mir.

Auch als Hörbuch wäre es ein Vergnügen, wenn professionell, mit Sinn für Humor, vorgetragen. Hätte ich sofort geholt und gehört.

Fazit: Ein Augenöffner, der seinesgleichen sucht. Sehr kennenlernenswert!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für