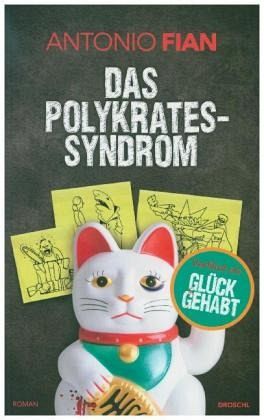

Das Polykrates-Syndrom

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Film GLÜCK GEHABT von Peter Payer (mit Philipp Hochmair als Artur) nach dem Roman "Das Polykrates-Syndrom" von Antonio Fian kommt als schwarzhumoriger Thriller im Dezember 2019 in die Kinos. Zu diesem Anlass erscheint nun die Taschenbuchausgabe des Erfolgsromans.Artur ist Ende 30. Er ist ausgebildeter Lehrer, verdingt sich aber als Nachhilfelehrer und arbeitet in einem Copyshop. Er führt eine glückliche Ehe mit Rita, Lehrerin auf dem Sprung zur Schuldirektorin. Die Gemächlichkeit in Arturs Leben nimmt ein jähes Ende, als die schöne, junge Alice in den Kopierladen und damit in Arturs ...

Der Film GLÜCK GEHABT von Peter Payer (mit Philipp Hochmair als Artur) nach dem Roman "Das Polykrates-Syndrom" von Antonio Fian kommt als schwarzhumoriger Thriller im Dezember 2019 in die Kinos. Zu diesem Anlass erscheint nun die Taschenbuchausgabe des Erfolgsromans.Artur ist Ende 30. Er ist ausgebildeter Lehrer, verdingt sich aber als Nachhilfelehrer und arbeitet in einem Copyshop. Er führt eine glückliche Ehe mit Rita, Lehrerin auf dem Sprung zur Schuldirektorin. Die Gemächlichkeit in Arturs Leben nimmt ein jähes Ende, als die schöne, junge Alice in den Kopierladen und damit in Arturs Leben platzt. Was als komödiantische Dreiecksgeschichte beginnt, steigert sich zu einem blutgetränkten Thriller, der einige Überraschungen bereit hält."Das Polykrates-Syndrom" war 2014 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und wurde 2019 unter dem Titel GLÜCK GEHABT verfilmt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.