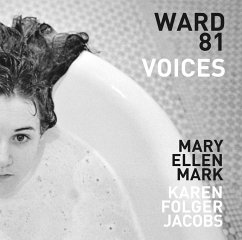

Ward 81, photographed in 1976, was Mary Ellen Mark's first independent long-term project. Mark and writer Karen Folger Jacobs set out to document the lives of the women in this locked ward at the Oregon State Hospital in Salem-the only one in the state. Every day for five weeks, Mark photographed and Jacobs interviewed the women on Ward 81. At night they slept in an empty adjacent ward.Ward 81: Voices, an expanded edition of the original 1979 book, includes previously unpublished photographs, excerpts from interviews with patients and recorded conversations between Mark and Jacobs, as well as new essays examining the influence of their project. Ward 81 has always been considered one of the best examples of Mark's ability to portray subjects living on the edges of society with compassion. The inclusion of the women's voices gives invaluable insight, not only into the lives of the patients, but also into Mark and Jacobs' experiences and the challenges they faced during their collaboration.

Frauen in der Psychiatrie: Mary Ellen Marks Klassiker von 1979 erscheint in einer neuen Ausgabe.

Von Freddy Langer

Wenn Fotografen einen Blick in die Abgründe am Rand der Gesellschaft werfen, dabei nicht von Sensationsgier getrieben sind und von jenen, denen sie begegneten, keine allzu sentimentalen Ansichten mit zurückbringen, fällt immer irgendwann die Vokabel "Würde". Im Englischen wäre das "Dignity". Aber Mary Ellen Mark, die 1976 für eine Bildreportage fünf Wochen in der geschlossenen psychiatrischen Abteilung des Oregon State Hospital verbrachte und mit den knapp zwanzig Patientinnen Freundschaft schloss oder zu schließen versuchte, benutzte das Wort nicht. Vielleicht klang es in ihren Ohren falsch. Vielleicht erschien es ihr auch zu banal, zu selbstverständlich. Und womöglich ist es ja bloß wieder eine Schublade. Sie wollte, sagte sie später, die eingesperrten Frauen für ihren Beitrag nicht ausnutzen, vielmehr bot sie an, dass ebenjene sie ausnutzten, um von sich und ihrer Situation zu berichten: wie es ist, eingesperrt zu sein, um sich und anderen nichts anzutun; über Stunden und Tage ans Bett gefesselt zu werden; keinen privaten, uneinsehbaren Rückzugsort zu haben und gegen den eigenen, ausgesprochenen Wunsch und Willen Elektroschocks zu erhalten, bis zu drei am Tag. Am Ende natürlich auch, wie es ist, verrückt zu sein. Ein Jahr zuvor hatte Mary Ellen Mark für Milos Forman in genau dieser Institution dessen Dreharbeiten zu "Einer flog über das Kuckucksnest" dokumentiert und Film Stills fotografiert. Aber mehr Interesse als an der Kulisse entwickelte sie für die Wirklichkeit. Gemeinsam mit der Autorin und Therapeutin Karen Folger Jacobs erhielt sie ein Jahr später die Genehmigung, sich im Sicherheitstrakt 81 frei zu bewegen. Jeden Abend diktierten die beiden ihre Erfahrungen des Tags in ein Tonbandgerät, und am Ende der 36 Tage hatte Mary Ellen Mark 343 Filme belichtet, das sind fast zwölfeinhalbtausend Aufnahmen. Als sie 1979 knapp hundert davon für ein Buch auswählte, wurde die Reportage augenblicklich als eine Zäsur im Umgang mit psychisch kranken Menschen begriffen, und der schmale Band, der gleichermaßen Beitrag war zu den medizinischen, politischen und feministischen Debatten der Zeit, wurde eingereiht unter die Klassiker des Bildjournalismus. Fotografien von Geisteskranken gibt es fast so lange wie das Medium selbst. Zu Beginn wurden sie aus wissenschaftlichem Interesse gemacht, wobei etwa die Porträts hysterischer oder vermeintlich hysterischer Frauen, wie sie der Arzt Hugh Welch Diamond in den Vierzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts aufnahm, geprägt waren von der Annahme, Irrsinn bereits in der Physiognomie belegen zu können. Mary Ellen Mark drehte dieses Konzept um und fragte, woran sich Irrsinn festmachen ließe. Mit jedem Tag, den sie im Oregon State Hospital fotografierte und mit dem der Kontakt zu den Patientinnen enger, persönlicher wurde, erscheinen nicht nur die Aufnahmen intimer - auch die beiden Autorinnen verloren sich zwischen den unterbezahlten und überforderten Angestellten, die lieber rasch Thorazin verabreichten, anstatt das Gespräch zu suchen, immer mehr in dem Irrsinn eines strukturlosen Alltags, bis sie aufhörten, zu duschen oder sich auch nur zu pflegen, sodass sie mitunter kaum weniger stanken als die Patientinnen, die man im eigenen Kot und Urin im Bett liegen ließ. So wenigstens vertrauten es die beiden ihrem Tonbandgerät an, dessen Aufzeichnungen nun den roten Faden einer neuen, großformatigen, kiloschweren und erweiterten Ausgabe des Buchs "Ward 81" bilden. Was die Fotos zeigen, sind vor allem Gesichter, wunderbare, zarte Porträts, die Mary Ellen Mark als teilnehmende Beobachterin vermutlich mitgestaltet hat, für die sich die Frauen aber auch aller Aussichtslosigkeit ihrer Situation zum Trotz eigens schminkten und besonders hübsch kleideten. Wie viel Individualität sie dabei ausdrückten oder ob sie nicht den Leitbildern der Medien folgten, wer will das sagen? Aber gerade in der Zerbrechlichkeit, die sich in den Gesichtern spiegelt, konterkariert durch Handfesseln, vergitterte Fenster im Hintergrund, gekachelte Wände oder den kalten Linoleumboden, liegt die Kraft dieser Bilder, die einem unsichtbaren Teil der Gesellschaft zu Öffentlichkeit verhelfen. Sie schockieren viel weniger durch Abbildungen schwer erträglicher Situationen als dadurch, dass sie verdeutlichen, wie schmal offenbar der Grat sein kann zwischen Irrsinn und Normalität und wie fragwürdig mitunter eine Zuweisung sein mag. Mary Ellen Mark / Karen Folger Jacobs: "Ward 81 - Voices". Steidl Verlag, Göttingen 2023. 288 S., Abb., geb., 75,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Dass der Übergang von Normal zu Unnormal fließend und manchmal gar nicht genau zu unterscheiden ist, lernt Kritiker Freddy Langer mit den Fotografien, die Mary Ellen Mark 1976 in der geschlossenen Psychiatrie gemacht hat. Ausgehend von den Dreharbeiten zu "Einer flog über das Kuckucksnest", die sie begleitet hat, hat sie ein Interesse an den Unterbringungsbedingungen entwickelt, weiß Langer, und selbst fünf Wochen auf Station verbracht. Dort sind Fotos entstanden, die die Lebensbedingungen und die nicht zwangsläufig hilfreichen Behandlungen so zeigen, wie sie sind, in aller Zartheit und Härte. Dass der Band zum "Klassiker des Bildjournalismus" avanciert ist, wundert den Rezensenten nicht, für ihn liegt der Kraft der neuen, erweiterten Ausgabe darin, dass die Frauen, die porträtiert wurden, dadurch ein Stück ihres individuellen Menschseins zurückbekommen. Und in der Erkenntnis, dass der Grat zum Wahnsinn schmal und eindeutig sein kann, resümiert er.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH