Das Jaunfeld, im Süden Österreichs, in Kärnten: Dort versammeln sich um ein "Ich" (oder steht es eher am Rande?) dessen Vorfahren: die Großeltern und deren Kinder, unter ihnen die eigene Mutter. Sie erscheinen ihm, da sie ihn bis in die Träume begleiten, in einer Vielzahl von Szenenfolgen, in denen sich die unterschiedlichsten Spiel- und Redeformen abwechseln - ein Panorama, das weit über alle literarischen Genres hinausreicht und sie sich zugleich anverwandelt. Gestaltet Peter Handke eine beispielhafte Familientragödie in Szenen? (Immerhin sterben zwei der Brüder in den vierziger Jahren.) Erzählt er anhand einzelner Stationen das Epos eines Volkes, der Slowenen? (Von ihnen ging der einzige bewaffnete Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime innerhalb dessen ursprünglicher Grenzen aus.) Entwirft er das Geschichtsdrama der ewigen Verlierer (die einmal die Historie auf ihrer Seite wähnten und doch nichts erreichten)? Oder wendet er sich, erzählend-dramatisch, zurück zur eigenen Biographie, deren Voraussetzungen und Folgen?Im neuen Buch von Peter Handke durchdringen sich Prosa und Drama, Theatralisches und Poetisches, Geschichtliches und Persönliches, und so wird am Ende doch fraglich, ob der überlebende Bruder der Mutter wirklich das letzte Wort hat: "Es herrscht weiterhin Sturm. Andauernder Sturm. Immer noch Sturm. Ja, wir haben das Unrecht begangen - das Unrecht, hier, gerade hier, geboren zu sein."

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Ein Erinnerungsbuch, das sich dem "Diktat der Geschichte" widersetzt, hat Thomas Steinfeld mit Peter Handkes jüngstem Buch aufgeschlagen, und er hat sich, wie deutlich wird, gern auf dessen Poesie eingelassen. Unterlegt sind die Erinnerungen an Handkes Kindheit und Jugend im südlichen Kärnten inmitten seiner deutsch-slowenischen Verwandtschaft mit vielen Fragezeichen, die weniger auf das Fiktive des Erzählten hinweisen sollen, als dass sie zum Zeichen "dauernder Selbstprüfung" werden, wie der Rezensent glaubt. Für ihn präsentiert sich der Autor hier als "Meister" der Erinnerung, der der Vergangenheit keine Chronologie aufzwingt und vorführt, dass Erinnerungen eben mehr aus "Stimmungen" als aus "greifbaren Bildern" besteht. Als bestimmende Figur dieses Textes erkennt der Rezensent den "Partisan", den Handke nicht nur unter seinen Verwandten findet, sondern den er als "universalen Partisan" zum Erzähler macht, nicht allein im "poetischen und politischen, sondern auch im weltanschaulichen Sinne". (Bleibt nur zu hoffen, dass er ihn vom Tschetnik zu unterscheiden weiß.)

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Was die Schriftsteller am Krieg reizt

Wie beginnt das überraschendste Buch dieses Bücherherbstes? Vielleicht so: "Wir kletterten aus der Tiefe hervor und waren auf dem Gipfel des Berges. Ein anmutiger Buchenwald umgab den Platz, der auf die Hohle folgte und sich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume standen schon ganz verdorrt, andere welkten in der Nähe von andern, die, noch ganz frisch, jene Glut nicht ahneten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohlich näherte. Auf dem Platze dampften verschiedene Öffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm dieses Feuer bereits zehn Jahre durch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminiert ist."

Das vom bevorstehenden Untergang bereits deutlich gezeichnete Naturidyll, in dessen Untergrund das zerstörerische Feuer in trügerischer Ruhe auf seine Stunde wartet - das lässt an Ernst Jüngers "Kriegstagebücher" denken, die jetzt bei Klett-Cotta erschienen sind. Aber Jünger beginnt seine Aufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg unter dem Datum vom 30. Dezember 1914 ganz anders, nämlich nüchtern, soldatisch, knapp: "Nachmittags, Empfang von Patronen und eiserner Ration. Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten. Als wir antraten, nahmen einige Mütter Abschied, was doch trübe stimmte. 6.44 Abfahrt. Wir bekamen Stroh in die Wagen. Furchtbar gedrängte Pennerei in und unter den Bänken."

So also erlebte der Kriegsfreiwillige Ernst Jünger, zum fraglichen Zeitpunkt neunzehn Jahre alt, seinen ersten Tag als Soldat eines Krieges, zu dessen wichtigstem und umstrittenstem literarischem Zeitzeugen er werden sollte. Mit den Kriegstagebüchern liegt jetzt, mehr als neunzig Jahre nach ihrer Niederschrift, erstmals dieses persönliche Dokument des Diaristen Jünger vor: der Steinbruch, aus dem 1920 "In Stahlgewittern" hervorging.

Knapp vier Jahre nach seinem ersten Eintrag, zahllose Tote, etliche Verwundungen, Beförderungen und Auszeichnungen später, beschließt Jünger seine Aufzeichnungen am 10. September 1918 mit dem heute geradezu kurios anmutenden Bekenntnis, er sei "kein Mann der Feder". Dennoch hoffe er, "dass mancher, der dieses Buch aus der Hand legt, eine Ahnung bekommen hat, von dem, was von uns Infanteristen geleistet wurde".

Helmuth Kiesel, der Herausgeber der Tagebücher, legt in seinem Vorwort mit sicheren Federstrichen dar, zu welcher Leistung Jünger und seine Kameraden von der Infanterie ihr Scherflein beigetragen hatten: Europa lag in Schutt und Asche, beklagte zehn Millionen Tote und weitere achtzehn Millionen Versehrte. Die Weltkarte musste neu gezeichnet werden, und die unbewältigten Folgen des Krieges trugen zwanzig Jahre später ihren Teil zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bei. Dieser Krieg hat die Welt verändert, aber hat er auch den Menschen Ernst Jünger verändert?

"Der Krieg hat mich zum Tenor gemacht! ... der Krieg mich zum Dichter hat gemacht! Unsere Jaunfeldgegend hat endlich den, der ihr seit der letzten Eiszeit gefehlt hat, auch wenn sein Fehlen allgemein unbemerkt ist geblieben - den Dichter, mich!" Es ist Peter Handke, der hier spricht oder vielmehr in ironischer Färbung sprechen lässt. Auf dem Jaunfeld, gelegen im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Slowenien, ist Handkes neues Buch angesiedelt: "Immer noch Sturm" (Suhrkamp). Der Titel nimmt eine Regieanweisung von Shakespeares "König Lear" auf. Handke hat das Stück vom alten König, der Reich und Krone an seine drei Töchter verteilt und damit das eigene Elend heraufbeschworen, offenbar als Kriegsdrama gelesen: als Familienkriegsdrama. Bei Shakespeare irrt der wahnsinnig gewordene Lear nackt und allein durch die stürmische Heide, bei Handke ist der namenlose Erzähler, schlicht "Ich" genannt, der jüngste Spross der Sippe, deren Schicksal hier erzählt wird: Enkel Lear. Ein König ist er nur im Reich seiner die Vergangenheit imaginierenden Träume.

Bei Shakespeare wütet der Krieg in der Familie, bei Handke überrennt er die kleine Trutzburg der Sippe. Es ist der Zweite Weltkrieg, in den drei Onkel des Erzählers im Namen eines Deutschen Reiches ziehen müssen, mit dem sie nichts zu schaffen haben. Aber wenn Handke Krieg sagt, meint er alle Kriege, und wenn er Zeit sagt, meint er alle Zeiten. So weitet sich das deutlich autobiographisch geprägte Familientableau zuweilen aus zu einer universellen Gemeinschaft des Leids: "Im Fernsehen oder wo ein junges Kriegsopfer aus einem arabischen oder sonst einem Land: der jüngste unserer Sippe."

Auch Toni Heinemann ist in diesem Clan ein entfernter Verwandter. Der junge Bundeswehrveteran wurde in Afghanistan verwundet und ist mit achtundzwanzig Jahren ein Wrack. Ingo Niermann und Alexander Wallasch gehen in ihrem gemeinsam verfassten Roman "Deutscher Sohn" (Blumenbar) ebenso wie der Franzose Mathias Énard in "Zone" (Berlin Verlag) der Frage nach, was Kriegserlebnisse aus einem Menschen machen, ohne indes überzeugende Antworten darauf geben zu können. Beide Romane scheitern - Énard auf hohem, Niermann und Wallasch auf niedrigem Niveau. Der Krieg bringt eben manchmal auch literarische Kollateralschäden mit sich. Das ist unvermeidlich in einem Herbst, in dem sich dieses Thema durch erstaunlich viele Neuerscheinungen zieht, von Barbara Conrads Neuübersetzung von Tolstois "Krieg und Frieden" (Hanser) über Michael Kleebergs Roman "Das amerikanische Hospital" (DVA) und Thomas Lehrs "September. Fata Morgana" (Hanser) bis zu Mariam Kühsel-Hussainis erstaunlichem Debüt "Gott im Reiskorn" (Berlin University Press).

Kleeberg lässt einen amerikanischen Veteranen mit posttraumatischer Belastungsstörung in einem Pariser Krankenhaus einer jungen Französin begegnen, die sich ihren Kinderwunsch durch künstliche Befruchtung erfüllen will und dadurch in einen zermürbenden Feldzug gegen den eigenen Körper gerät. Thomas Lehr entfesselt einen packenden Bewusstseinsstrom, der vom Anschlag auf das World Trade Center in den Krieg im Irak und zurück ins Terrorregime Saddam Husseins führt. Und die junge Mariam Kühsel-Hussaini, 1987 in Kabul als Enkelin des Kalligraphen Sayed Da'ud Hussaini geboren, entwirft ein afghanisches Familienporträt, in dessen Zentrum die Begegnung von Orient und Okzident im Zeichen der Kunst, aber auch des Krieges steht. Was diese drei Bücher bei allen Unterschieden vereint und gemeinsam auszeichnet, sind der hohe Anspruch und der auch formale Wagemut ihrer Autoren. Den behaglich schnurrenden Erzählton wird man hier vergeblich suchen.

Das gilt auch für Dorothee Elmigers Roman "Einladung an die Waghalsigen" (Dumont). Die junge Schweizerin, Jahrgang 1985 und soeben mit dem "aspekte"Preis für das beste deutschsprachige Prosadebüt des Jahres ausgezeichnet, ist zusammen mit Mariam Kühsel-Hussaini die interessanteste Debütantin dieses Jahres. Das Eingangszitat vom unterirdischen Feuer, das in den Stollen und Schächten glimmt, hat sie in Goethes "Dichtung und Wahrheit" gefunden und ihrem Roman vorangestellt. Er entfaltet ein eigentümliches Endzeitszenario, betörend in seinem spröden Charme, verrätselt, gespickt mit literarischen Anspielungen und getragen von einer Sprache, die sich selbst Anleihen beim kantigen Stil von Nachschlagewerken und schweizerischen Amtsstuben anmutig anverwandelt.

Worin liegt der literarische Reiz von Krieg, Gewalt, Zerstörung und Untergang? Peter-André Alt, Literaturwissenschaftler, Schiller- und Kafka-Biograph, zitiert in seiner neuen Studie "Ästhetik des Bösen" (C. H. Beck) eine nachgelassene Notiz Nietzsches: "Was ist das Böse? Dreierlei: der Zufall, das Ungewisse, das Plötzliche." Der Kulturwissenschaftler Helmut Lethen hat Jüngers Kriegstagebücher als Dokument einer umfassenden seelischen "Panzerung" gelesen und sich fasziniert über einen Satz gebeugt, in dem Nietzsches Moment des Unvorhersehbaren anklingt: "Der Mensch ist unberechenbar. Im Umgang mit ihm muss man auf alles gefasst sein." Keine Gewissheit, nirgends? Doch. Rainer Wieland hat für sein "Buch der Tagebücher" (Piper) über tausend Fundstücke der verschiedensten Diaristen versammelt, von Adorno und Hans Christian Andersen bis zu Stefan Zweig und Marina Zwetajewa. Ernst Jünger wird darin mit der festen Überzeugung zitiert, dass "jeder Wechsel, ob von rechts oder links, von oben oder unten, von West oder Ost, näher zum Abgrund führt. Es gibt viele Meinungen, viele Parteien, doch nur eine schiefe Ebene." Man muss sie nur hinaufklettern. Dann kommt man gut durchs ganze Jahr.

HUBERT SPIEGEL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Poetischer Partisan gegen den Teufel der Geschichte: Peter Handke s neues Buch „Immer noch Sturm“ handelt von Deutung als Fälschung

Wie mit einer Regieanweisung beginnt Peter Handke s neues Buch „Immer noch Sturm“, und kaum ist eine Szene geschaffen, aus wie wenigen Elementen auch immer, beginnen die Fragezeichen. Zuweilen kommen sie auch nur in Gestalt von Punkten daher: „Eine Heide, eine Steppe, oder wo. Jetzt, im Mittelalter, oder wann. Was ist da zu sehen?“ So geht es fort, an vielen Stellen, durch das ganze Buch. „Wo sind wir jetzt alle zusammengekommen?“, „Wann ist das, jetzt?“, „Ich soll. Was soll ich jetzt?“ Vielleicht ist es tatsächlich ein Theaterautor, der da seine Bühne entwirft, denn „Immer noch Sturm“ sollte ein Drama werden und wird, im kommenden Jahr, auch eines sein, bei den Salzburger Festspielen. Und vom Theater scheint die Geste zu stammen, die Entschlossenheit, mit der da eine Bühne geschaffen wird, und auch der Zweifel. Denn der Autor weiß ja am allerbesten, dass er Heide, Steppe, Gegenwart oder Mittelalter nur erfunden hat, und dann setzt er seine Fragezeichen.

Aber was heißt hier „nur erfunden“? „Still Storm“ lautet die Regieanweisung im dritten Akt von William Shakespeares „König Lear“, die Peter Handke nicht nur im Titel, sondern auch am Ende seines Buches zitiert, in einer Passage, die von einem endgültigen Verlust handelt: „Einmal die Heimat verloren – für immer die Heimat verloren.“ Und auch die historische Situation dieses Buches birgt zumindest eine Parallele zu „König Lear“, wie er, von allen Getreuen verlassen und verraten, durch die Heide irrt. Denn zu Beginn dieses Schauspiels fällt eine politische Einheit, ein Reich, auseinander, es werden Landkarten zerrissen und Länder verteilt. Kärnten und Slowenien sind hingegen die Landschaften Peter Handke s, oder Großdeutschland und Jugoslawien, und hin und her geschoben wird auch dieses Land, mit einer bäuerlichen Familie an einem Dorfrand in der Mitte, die Teil eines ethnischen, kulturellen und sprachlichen Kontinuums zwischen den Mächten ist – und daran, wenn nicht zerbricht, doch zerrieben und geteilt wird, bis am Ende nur einer übrig bleibt: der Dichter, Peter Handke . Und wenn der Baum mit seinen 99 Äpfeln, mit der Bank darunter, auf der sich die Familie in der Erinnerung versammelt, am Ende kahl dasteht, dann gehört auch diese Szene zu einer Dramaturgie, die im „König Lear“ ihr Muster findet: den unendlichen, haltlosen Gram über den Gang der Geschichte (über die sich dann eine komische Phantasie wölbt, mit Alaska als letztem Zufluchtsort).

Die Fragezeichen sind hier mehr als Ausdruck einer Reflexion auf Erfindung und Wirklichkeit. Sie sind eine von Grund auf ernsthafte, von dauernder Selbstprüfung geprägte Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Denn darum geht es in diesem Buch (in Fortsetzung vieler älterer Werke, vom „Wunschlosen Unglück“ bis zur „Morawischen Nacht“: um Peter Handke s eigene Kindheit und Jugend im südlichen Kärnten, um die Mutter, die Großeltern, die drei Onkel und den Vater, den er nicht hatte. Es geht um die Landschaft, die bäuerliche Kultur, in der er aufwuchs, um das Deutsche und das Slowenische, um die erzwungene Zugehörigkeit zu großen politischen Einheiten, um die Zeit von 1938 bis in die fünfziger Jahre. Es geht um Tito und die Partisanen, um Gebirgsjäger und Granaten und vor allem um die Entstehung (und den Verlust) Jugoslawiens. Und eher, als dass Peter Handke seinen Erinnerungen eine Bühne setzte oder ihnen gar eine Ordnung, eine chronologische Fügung gäbe, behandelt er sie als das, was sie sind: Erinnerungen eben, manchmal fast deutliche, zuweilen nebelhafte Gebilde, Träumen ähnlicher als der historischen Gewissheit. Und so sind sie ja tatsächlich, die Erinnerungen, und nur, wer ihnen untreu werden will, verleiht ihnen die dramaturgische Festigkeit von Anekdoten.

Deswegen heißt es bei Peter Handke : „Was soll ich? Die Altvorderen überliefern? Zu großes Wort, und außerdem falsch. Nein, es gibt keine großen Wörter, nur welche am falschen Platz, im falschen Moment. Die Ahnen hochhalten? Das tue ich ohnedies, aber darum geht es nicht. Ihnen nachspüren? Sie zu Wort kommen lassen? Sie auftanzen lassen, wie sie gemalt sind auf den Stirnbrettern der slowenischen Bienenhäuser? Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht.“ Und doch dramatisiert er diese Gestalten, ist der Choreograph ihrer Auftritte und Offenbarungen. Manches, was dabei entsteht, nimmt Züge eines Porträts an, bei der Mutter vor allem, beim Großvater, beim bevorzugten Onkel Gregor – aber nur Züge, und die Geschichte hinter diesen Zügen bleibt unscharf. Der Leser ist deswegen nicht traurig. Längst hat er die Partei des redlichen Erzählers ergriffen, will nicht nur wissen, wie es mit ihm und seinen Traumbildern weitergeht, sondern hat sich die Technik zu eigen gemacht: Er hat gelernt, dass Erinnerungen mehr denn aus greifbaren Bildern aus Stimmungen bestehen. Peter Handke ist ihr Meister, und bald teilt man seine Vorbehalte gehen die historische Ordnung.

Das heißt nicht, dass es in diesem Buch keine Ereignisse gäbe. Nein, es geschieht sogar viel: Der Onkel Valentin fällt im Krieg, „für den Virer und unser großes deitsches Fatterland“, der leibliche Vater taucht auf und verschwindet, der Großvater hasst die Deutschen und ihre „Luftzerhackersprache“, die der Enkel spricht. Der Leser erfährt viel über die frühen Jahre Peter Handke s, aber er tut es in einer freien, poetischen Form, in der Erlebtes und Erfundenes nicht auseinanderzuhalten sind – und er fragt nicht nach, weil es dann bestenfalls eine Deutung gäbe, und alle Deutung kann hier nur Fälschung bedeuten. Überhaupt fällt auf, dass die Landschaft, Tiere und Pflanzen, die Wohnung und die Hausgeräte genauer, verlässlicher beschrieben sind als die Menschen. Auch das gehört zum Prinzip dieses Erzählens. Denn so erinnert sich ein Kind, und die heimische Umgebung wird ihm darüber hinaus als etwas Einzelnes, ja Inselhaftes erscheinen, ganz so, wie es bei Peter Handke dargestellt ist. Ein Erwachsener hingegen wird sich eher an die Menschen als an die Landschaften erinnern.

Die Familie ist unausweichlich, man kann sich ihrer nicht entledigen, ebenso wenig, wie man die Orte der Kindheit vergisst. Allenfalls gelingt es, Nähe oder Ferne zur Familie zu regulieren. Das Buch „Immer noch Sturm“ ist ein Projekt der Nähe, und wenn Peter Handke , nun selbst ein älterer Mensch, der letzte seiner Sippe, der einzige, der es zu Ansehen und vielleicht auch Geld gebracht hat, zu seinen erinnerten (und in der Erinnerung meist jung gebliebenen) Verwandten zurückkehrt (einmal nennt er sich gar den „Spielleiter“), verkehren sich die Verhältnisse – am Ende des Buches begegnet der Erzähler sich selbst, geht um sich herum, boxt sich in den Bauch, und rangelt mit sich selbst: „Wer ist stärker, ich oder ich?“ Indem er von seiner Familie erzählt, wird er sich selbst der Fernste, und so ist schließlich auch der Titel des Buches zu verstehen: „Es herrscht weiterhin Sturm . . . Geschichte: der Teufel in uns, in mir, in dir, in uns allen, spielte Gott, höchste Instanz, höchstes Prinzip.“ Um der Geschichte zu entgehen, um sich ihrem Diktat nicht unterwerfen zu müssen, scheint dieses Buch geschrieben zu sein: als ein luftiges Denkmal der Nähe wider die Zeit.

Eine Figur zieht sich durch das gesamte Werk: Es ist der Partisan. Eine Partisanin wider die Deutschen wird die Tante Ursula. Sie geht in den Wald, so wie der Onkel Gregor (der tatsächlich 1943 an der russischen Front fiel), und als der Krieg endlich zu Ende ist, beginnen die wenigen Tage des „warmen Friedens“, an denen die Geschicke Kärntens in den Händen der Partisanen liegen, bevor diese der sowjetischen Armee zugeordnet wurden und das Land Österreich zugesprochen wurde. Ein Partisan schließlich ist der Erzähler selbst, und das nicht nur im poetischen und politischen, sondern auch im weltanschaulichen Sinne. „Bin ein verlassnes Kind, gleich wie der Almenwind“, singt der Großvater am Schluss. „Ich bin der Weltverdruß! / So hams mich gnennt“, fällt die Großmutter in das Lied ein. Und wenn sich schließlich, in den letzten Zeilen, alle Figuren voneinander verabschieden, bleiben nur die „Handzeichen, mit denen wir einander zuwinken“. Seltsam nur, dass der universale Partisan Peter Handke dabei so fröhlich klingt. THOMAS STEINFELD

PETER HANDKE : Immer noch Sturm. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. 166 Seiten, 15,90 Euro.

Der Großvater hasste sie,

die Deutschen und ihre

„Luftzerhackersprache“

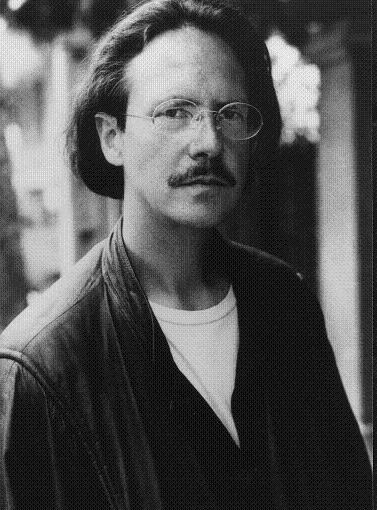

Wie bei Robert Walser ist das Schreiben bei Peter Handke im Bleistiftgebiet zu Hause. Nicht alle Blätter sind darin aus Papier. Foto: DLA Marbach

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

» Handke baut Positionen auf, nicht um sie zu behaupten, sondern um sie in Frage zu stellen, zu unterlaufen und zu brechen.« Hubert Spiegel Frankfuter Allgemeine Zeitung 20101106

»,Immer noch Sturm' von Peter Handke ist voller Wunder und ein großes dramatisches Gedicht über seine slowenischen Ahnen. Als Welt-, Sprach- und Volksschicksal.«