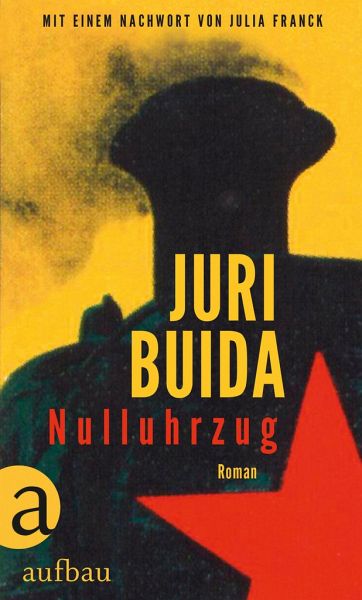

Juri Buida

Gebundenes Buch

Nulluhrzug

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Eine große Parabel über die zerstörerische Kraft der Diktatur Die Siedlung Nummer 9 ist ein kleines Glied in der endlosen Kette des Gulag-Systems. Ihre Einwohner haben nur eine Aufgabe: Sie müssen täglich um null Uhr einen rätselhaften Zug passieren lassen. Niemand weiß, wohin er fährt, und was er in seinen plombierten Güterwagen befördert. Die Leute leben ihren Alltag, trotz Hunden und Stacheldraht. So verdreht die schöne, verheiratete Jüdin Esphira allen Männern den Kopf. Auch Don Domino, der als Letzter in der Siedlung zurückbleibt, ist ihr verfallen. "Nulluhrzug" ist ein gewa...

Eine große Parabel über die zerstörerische Kraft der Diktatur Die Siedlung Nummer 9 ist ein kleines Glied in der endlosen Kette des Gulag-Systems. Ihre Einwohner haben nur eine Aufgabe: Sie müssen täglich um null Uhr einen rätselhaften Zug passieren lassen. Niemand weiß, wohin er fährt, und was er in seinen plombierten Güterwagen befördert. Die Leute leben ihren Alltag, trotz Hunden und Stacheldraht. So verdreht die schöne, verheiratete Jüdin Esphira allen Männern den Kopf. Auch Don Domino, der als Letzter in der Siedlung zurückbleibt, ist ihr verfallen. "Nulluhrzug" ist ein gewaltiger Roman über die Gewalt von Diktaturen - bewegend und unvergesslich. "Wie in Buidas "Nulluhrzug" der Einzelne zum Verlorenen im Mechanismus eines Systems wird, das er nicht durchschauen kann, erinnert an Kafka und an Platonow." Julia Franck "Ein auf brutale Weise kraftvolles Buch, das von Beckett stammen könnte, aber durchwoben ist von einer grotesken, surrealen Poesie." Time Out "Erschütternd, brillant und sehr bewegend." The Observer

Juri Buida wurde 1954 in Snamensk, im Kaliningrader Gebiet, geboren. Nach dem Studium in Kaliningrad war er Fotojournalist, Journalist und stellvertretender Chefredakteur einer Regionalzeitung. Seit 1991 lebt Buida in Moskau, wo er für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften tätig ist. Er veröffentlichte seitdem mehrere Romane und Erzählungen, die vielfach ausgezeichnet wurden.

Produktdetails

- Verlag: Aufbau-Verlag

- Originaltitel: Don Domino

- Artikelnr. des Verlages: 641/13785

- Seitenzahl: 142

- Erscheinungstermin: 10. März 2020

- Deutsch

- Abmessung: 195mm x 123mm x 20mm

- Gewicht: 208g

- ISBN-13: 9783351037857

- ISBN-10: 3351037856

- Artikelnr.: 58268453

Herstellerkennzeichnung

Aufbau Verlage GmbH

Prinzenstraße 85

10969 Berlin

info@aufbau-verlag.de

030 283940

buecher-magazin.deEs ist ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die als Erstbesiedler die Neunte beziehen. Eine Siedlung irgendwo entlang einer Bahnlinie – und der einzige Zweck ihrer Existenz ist das tägliche Passieren-Lassen des Nulluhrzugs. Dieser Zug taucht als dunkles, verrammeltes Ungetüm mit ungewisser Ladung und Ziel aus der Nacht auf, rauscht durch die Siedlung und verschwindet in der Ferne. Obwohl dies bereits das Einzige ist, was es über den Zug zu wissen gibt, steht er im Zentrum des Romans. Denn an ihm entzünden sich Diskussionen, entstehen Zweifel. Zweifel allerdings nicht nur am Zweck des „Nullers“ selbst, sondern genauso beim Gegenüber Zweifel am Zweifler, die immer wieder Anlass für Beobachtung und Denunziation werden. Gleichsam gibt es einen Alltag entlang der Bahnlinie: Kinder werden gezeugt, es wird gestritten, zusammen getrunken und gespielt. Wer allerdings dorthin zu gelangen versucht, wohin der Zug fährt, kehrt wahnsinnig oder gar nicht mehr zurück. Über die Jahre wechselt der Posten des Stationschefs, Menschen verlassen die Siedlung und Iwan bleibt als Letzter zurück. Sein Festhalten an den Routinen wirkt fast verloren, ist jedoch die Folge seines auf seine Funktion reduzierten Daseins. Ein Nachwort bietet eine ausführliche kulturhistorische Einordnung des Romans.

buecher-magazin.deEs ist ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die als Erstbesiedler die Neunte beziehen. Eine Siedlung irgendwo entlang einer Bahnlinie – und der einzige Zweck ihrer Existenz ist das tägliche Passieren-Lassen des Nulluhrzugs. Dieser Zug taucht als dunkles, verrammeltes Ungetüm mit ungewisser Ladung und Ziel aus der Nacht auf, rauscht durch die Siedlung und verschwindet in der Ferne. Obwohl dies bereits das Einzige ist, was es über den Zug zu wissen gibt, steht er im Zentrum des Romans. Denn an ihm entzünden sich Diskussionen, entstehen Zweifel. Zweifel allerdings nicht nur am Zweck des „Nullers“ selbst, sondern genauso beim Gegenüber Zweifel am Zweifler, die immer wieder Anlass für Beobachtung und Denunziation werden. Gleichsam gibt es einen Alltag entlang der Bahnlinie: Kinder werden gezeugt, es wird gestritten, zusammen getrunken und gespielt. Wer allerdings dorthin zu gelangen versucht, wohin der Zug fährt, kehrt wahnsinnig oder gar nicht mehr zurück. Über die Jahre wechselt der Posten des Stationschefs, Menschen verlassen die Siedlung und Iwan bleibt als Letzter zurück. Sein Festhalten an den Routinen wirkt fast verloren, ist jedoch die Folge seines auf seine Funktion reduzierten Daseins. Ein Nachwort bietet eine ausführliche kulturhistorische Einordnung des Romans.© BÜCHERmagazin, Melanie Schippling

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.05.2020

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.05.2020Der ehrenrührige Stationsvorsteher

Beklemmend aktuell: Endlich erscheint Juri Buidas grandioser Kurzroman "Nulluhrzug" auf Deutsch.

Die russische Literatur und die Eisenbahn sind eine unverbrüchliche Einheit. Das großartigste aller Abteilgespräche findet sich am Auftakt von Dostojewskis "Idiot", der eindrücklichste Schienentod am Ende von Tolstois "Anna Karenina", die skurrilste Eisenbahnfahrt in der Handlung von Wenedikt Jerofejews "Reise nach Petuschki" und die typischste aller Zugpersonalgeschichten in Puschkins "Erzählungen des verstorbenen Ivan Petrovic Belkin" - diese sogar ante festum, denn als Puschkin sie 1830 schrieb, kannte er noch gar keine Eisenbahn, weshalb die Episode auf Deutsch meist als "Der

Beklemmend aktuell: Endlich erscheint Juri Buidas grandioser Kurzroman "Nulluhrzug" auf Deutsch.

Die russische Literatur und die Eisenbahn sind eine unverbrüchliche Einheit. Das großartigste aller Abteilgespräche findet sich am Auftakt von Dostojewskis "Idiot", der eindrücklichste Schienentod am Ende von Tolstois "Anna Karenina", die skurrilste Eisenbahnfahrt in der Handlung von Wenedikt Jerofejews "Reise nach Petuschki" und die typischste aller Zugpersonalgeschichten in Puschkins "Erzählungen des verstorbenen Ivan Petrovic Belkin" - diese sogar ante festum, denn als Puschkin sie 1830 schrieb, kannte er noch gar keine Eisenbahn, weshalb die Episode auf Deutsch meist als "Der

Mehr anzeigen

Postmeister" betitelt ist, aber es geht um einen Stationsvorsteher (wenn auch einer Pferdekutschenlinie), und alles passt genau auf das, was dann mit dem Eisenbahnpersonal kommen würde, vom ersten Satz an: "Wer hätte noch nie die Stationsaufseher verflucht, wer hätte sich noch nie mit ihnen herumgestritten?" Noch bevor in Russland die erste Eisenbahn fuhr, gab es also gewissermaßen schon die erste große russische Eisenbahngeschichte.

Die bislang letzte ist 1993 erschienen, in der renommierten Moskauer Literaturzeitschrift "Oktober". Ihr Titel lautete im Original "Don Domino", auf Deutsch heißt sie jetzt "Nulluhrzug", in Analogie zur englischen Übersetzung von 2001. Warum hat es so lange gedauert, bis dieses Meisterwerk seinen Weg zu uns gefunden hat? Und weshalb kann man den Kurzroman (130 Seiten) in die erwähnte literarische Ahnenreihe stellen?

Er war das Prosadebüt des 1954 geborenen Juri Buida, der als Journalist in Kaliningrad gearbeitet hatte und erst 1991 nach Moskau gezogen war. Seitdem hat er zahlreiche Bücher geschrieben, aber kein einziges davon wurde ins Deutsche übersetzt. In den neunziger Jahren war das Interesse an neuer russischer Literatur hierzulande nicht groß; es wurde erst einmal nachgeholt, was in der Sowjetunion klandestin oder gar nicht publiziert werden konnte. So fiel das, was in den Umbruchjahren bis zum Machtantritt Putins im Jahr 2000 publiziert wurde, mit wenigen Ausnahmen durchs Raster, und Buidas "Don Domino" hatte zudem den Nachteil, in einem unbestimmten Zeitrahmen der gerade untergegangenen Sowjetzeit angesiedelt zu sein. Angesichts des seinerzeit postulierten "Endes der Geschichte" schien auch die Zeit für Allegorien wie "Don Domino" am Ende. Julia Franck hat aber in ihrem Nachwort zur jetzigen Erstübersetzung recht mit der Feststellung, Buida habe "seinen Roman geradezu systemisch als Parabel geschrieben", was ihn auf andere diktatorische Systeme übertragbar mache. Heute ist der Text deshalb wieder von beklemmender Aktualität.

Und besser spät als nie. Denn wie könnte man als Leser auf Figuren wie den Lokomotivführer Iwan Ardabjew oder Esther Landau, die Frau des jüdischen Stationsvorstehers, verzichten, die sich nach der Lektüre in die Erinnerung eingebrannt haben werden? Schauplatz der Handlung ist die neunte Ausweichstation an einer sibirischen Eisenbahnstrecke, auf der einmal täglich, um null Uhr, ein verplombter Zug durchfährt. Keiner weiß, was er transportiert, doch alles spricht für Gefangene in den GULag. Einmal an die Station abgeordnet, verlassen Iwan und Esther und die meisten anderen Protagonisten des Figurenensembles aus Buidas Roman sie niemals wieder, während der Nulluhrzug zuverlässig durchrast. Diejenigen, die ihm zu folgen versuchen, verlieren das Leben oder zumindest den Verstand. So wird auch Iwan schließlich noch Stationsvorsteher.

Der Mikrokosmos in einer vergessenen Ecke des Sowjetimperiums wird von Buida meisterhaft inszeniert, und der Zug als alleiniger Daseinszweck der dortigen Gesellschaft hat absurde Qualitäten: "So wie du gerade von der Linie gesprochen hast, so haben die Menschen Tausende Jahre von Gott gesprochen", sagt Esther zu Iwan, und in der Tat hat Buidas Roman einiges mit Becketts "Warten auf Godot" gemein. Auch er besitzt neben existentieller Wucht überschäumende Spottlust und Drastik, hier etwa im Sexuellen.

Aber man kommt nicht umhin, auf ein anderes, das größte Erbteil zu verweisen, das im Originaltitel sofort erkennbar ist, von Julia Francks Nachwort aber verblüffenderweise gar nicht thematisiert wird: "Don Quijote". Iwan, den man wegen seiner Spielleidenschaft Don Domino nennt, wird einmal von Esther sogar als "Hidalgo" angerufen, mit dem Titel also, den der spanische Romanheld führt. Iwan ist ein Ritter von der traurigen Geistesgestalt. Eine ganz große Figur der Literatur. Und das nicht nur im Kontext der schon überreichen russischen Eisenbahnerzählungen.

ANDREAS PLATTHAUS

Juri Buida: "Nulluhrzug". Roman.

Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt. Mit einem Nachwort von Julia Franck. Aufbau Verlag, Berlin 2020. 142 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die bislang letzte ist 1993 erschienen, in der renommierten Moskauer Literaturzeitschrift "Oktober". Ihr Titel lautete im Original "Don Domino", auf Deutsch heißt sie jetzt "Nulluhrzug", in Analogie zur englischen Übersetzung von 2001. Warum hat es so lange gedauert, bis dieses Meisterwerk seinen Weg zu uns gefunden hat? Und weshalb kann man den Kurzroman (130 Seiten) in die erwähnte literarische Ahnenreihe stellen?

Er war das Prosadebüt des 1954 geborenen Juri Buida, der als Journalist in Kaliningrad gearbeitet hatte und erst 1991 nach Moskau gezogen war. Seitdem hat er zahlreiche Bücher geschrieben, aber kein einziges davon wurde ins Deutsche übersetzt. In den neunziger Jahren war das Interesse an neuer russischer Literatur hierzulande nicht groß; es wurde erst einmal nachgeholt, was in der Sowjetunion klandestin oder gar nicht publiziert werden konnte. So fiel das, was in den Umbruchjahren bis zum Machtantritt Putins im Jahr 2000 publiziert wurde, mit wenigen Ausnahmen durchs Raster, und Buidas "Don Domino" hatte zudem den Nachteil, in einem unbestimmten Zeitrahmen der gerade untergegangenen Sowjetzeit angesiedelt zu sein. Angesichts des seinerzeit postulierten "Endes der Geschichte" schien auch die Zeit für Allegorien wie "Don Domino" am Ende. Julia Franck hat aber in ihrem Nachwort zur jetzigen Erstübersetzung recht mit der Feststellung, Buida habe "seinen Roman geradezu systemisch als Parabel geschrieben", was ihn auf andere diktatorische Systeme übertragbar mache. Heute ist der Text deshalb wieder von beklemmender Aktualität.

Und besser spät als nie. Denn wie könnte man als Leser auf Figuren wie den Lokomotivführer Iwan Ardabjew oder Esther Landau, die Frau des jüdischen Stationsvorstehers, verzichten, die sich nach der Lektüre in die Erinnerung eingebrannt haben werden? Schauplatz der Handlung ist die neunte Ausweichstation an einer sibirischen Eisenbahnstrecke, auf der einmal täglich, um null Uhr, ein verplombter Zug durchfährt. Keiner weiß, was er transportiert, doch alles spricht für Gefangene in den GULag. Einmal an die Station abgeordnet, verlassen Iwan und Esther und die meisten anderen Protagonisten des Figurenensembles aus Buidas Roman sie niemals wieder, während der Nulluhrzug zuverlässig durchrast. Diejenigen, die ihm zu folgen versuchen, verlieren das Leben oder zumindest den Verstand. So wird auch Iwan schließlich noch Stationsvorsteher.

Der Mikrokosmos in einer vergessenen Ecke des Sowjetimperiums wird von Buida meisterhaft inszeniert, und der Zug als alleiniger Daseinszweck der dortigen Gesellschaft hat absurde Qualitäten: "So wie du gerade von der Linie gesprochen hast, so haben die Menschen Tausende Jahre von Gott gesprochen", sagt Esther zu Iwan, und in der Tat hat Buidas Roman einiges mit Becketts "Warten auf Godot" gemein. Auch er besitzt neben existentieller Wucht überschäumende Spottlust und Drastik, hier etwa im Sexuellen.

Aber man kommt nicht umhin, auf ein anderes, das größte Erbteil zu verweisen, das im Originaltitel sofort erkennbar ist, von Julia Francks Nachwort aber verblüffenderweise gar nicht thematisiert wird: "Don Quijote". Iwan, den man wegen seiner Spielleidenschaft Don Domino nennt, wird einmal von Esther sogar als "Hidalgo" angerufen, mit dem Titel also, den der spanische Romanheld führt. Iwan ist ein Ritter von der traurigen Geistesgestalt. Eine ganz große Figur der Literatur. Und das nicht nur im Kontext der schon überreichen russischen Eisenbahnerzählungen.

ANDREAS PLATTHAUS

Juri Buida: "Nulluhrzug". Roman.

Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt. Mit einem Nachwort von Julia Franck. Aufbau Verlag, Berlin 2020. 142 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

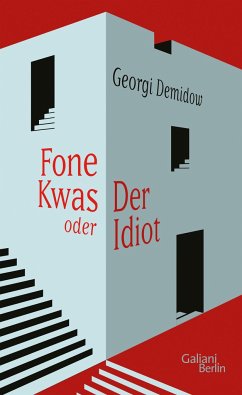

Rezensentin Katharina Granzin fühlt sich von Juri Buidas Roman, im Original 1997 erschienen, stark an die dystopischen Sozialismusallegorien von Andrej Platonow erinnert. Ebenso verloren in der Welt seien Buidas Figuren hier, und ebenso erfüllt von einer "suchenden Leere", so Granzin - ein Stationsvorsteher, den die Frage nach einem Zug mit unbekanntem Ziel und unbekannter Ladung umtreibt, den er täglich passieren lässt, und ein Eisenbahner, der dessen Frau begehrt. Nicht nur die Verlorenheit der Figuren in einem mehr "metaphorisch" als real wirkenden Setting, sondern auch das Thema der mangelnden Erfüllung durch Sex und ein fragwürdiges Frauenbild sind dabei eindeutig von Platonow inspiriert, meint die Rezensentin. Daneben könne man den Zug aber auch als "überzeitliche Zumutung" interpretieren, schlägt sie abschließend vor.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»In kargen Sätzen erzählt Buida vom noch kargeren Leben entlang der Gleise, von zwischenmenschlicher Kälte und Gewalt, von unhinterfragtem Gehorsam und von der vergeblichen Suche nach Sinn.« Christoph Feil Heilbronner Stimme 20201107

Die Siedlung Nummer 9 wird aufgebaut, irgendwo im weiten Sowjetgebiet, um den Nulluhrzug zu sichern. Täglich um Mitternacht kommt er vorbei, von den Siedlern beäugt fahren zwei Lokomotiven und hundert verrammelte Waggons durch ihre Station, die aus wenigen Häusern, einem …

Mehr

Die Siedlung Nummer 9 wird aufgebaut, irgendwo im weiten Sowjetgebiet, um den Nulluhrzug zu sichern. Täglich um Mitternacht kommt er vorbei, von den Siedlern beäugt fahren zwei Lokomotiven und hundert verrammelte Waggons durch ihre Station, die aus wenigen Häusern, einem Sägewerk, einer Bierstube und den notwendigen Instandhaltungen für die Gleise besteht. Wohin er fährt und was er transportiert, ist nicht bekannt. Das müssen die Menschen dort auch nicht wissen, sie haben eine spezifische Aufgabe zu erfüllen, für die mehr Information nicht erforderlich ist. Unter ihnen ist Iwan, genannt Wanja oder Don Domino, nach dem frühen Tod der Eltern aufgewachsen in den Institutionen des totalitären Staates und pflichtbewusster Diener, der keine Fragen stellt, die er nicht stellen soll und bis zum letzten Tag das tut, was man von ihm erwartet.

Juri Buidas kurzer Roman erschien in Russland schon vor fast 30 Jahren, kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Auch wenn diese schon der Geschichtsschreibung übergeben wurde, prägt sie doch den Charakter der Figuren und des Systems, in dem sie leben. Die Handlung ist begrenzte und überschaubar, ihre Deutung jedoch recht offen und wie das Nachwort von Julia Franck zeigt, weit über das konkret Erzählte hinausreichend. Sie spannt den Bogen vom Beginn zum Ende des 20. Jahrhunderts und sieht sowohl die industrielle Revolution wie auch die Industrie 4.0 in der Erzählung kritisch hinterfragt.

Auf der Erzählebene verbleibend präsentiert Buida ein deprimierendes Szenario, das den Menschen ihre Vergangenheit raubt und keine Zukunft verspricht. Die Kinder sterben entweder direkt oder hauen irgendwann ab. Der Mensch wird funktional als kleines Rädchen im System betrachtet, das entweder wie vorgesehen rundläuft oder ausgetauscht wird und ansonsten nicht weiter relevant ist.

Folgt man Julia Franck in der Betrachtung des Textes als Parabel auf die totalitäre Gesellschaft und überträgt man die Aussage auf die globalisierte Gegenwart, in der das Individuum kaum einen Prozess mehr überblicken kann, nur sein begrenztes Tätigkeitsfeld erfassen und bearbeiten kann, die komplexen Prozesse jedoch nicht mehr zugänglich sind, ist Buida auch 2020 so aktuell wie 1993. Im Raum steht jedoch die Frage, ob man ebenso wie in einem sozialistischen Unterdrückungsstaat die Gegebenheiten als gegeben und unveränderbar hinnehmen muss.

Eine düstere und sperrige Erzählung, die weit von Unterhaltungsliteratur entfernt ist, aber aufgrund des kafkaesken und doch realen Szenarios seinen Platz in der Literatur verdient hat und finden wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Zur Zeit beschäftigt mich die zeitgenössische russische Literatur sehr, zum Beispiel Sasha Filipenko oder der leider schon verstorbene Leonid Zypkin. Juri Buida und sein Buch Nulluhrzug von 1993 gehört auch dazu. Er verfügt über eine starke Sprache, die zu bemerkenswerten …

Mehr

Zur Zeit beschäftigt mich die zeitgenössische russische Literatur sehr, zum Beispiel Sasha Filipenko oder der leider schon verstorbene Leonid Zypkin. Juri Buida und sein Buch Nulluhrzug von 1993 gehört auch dazu. Er verfügt über eine starke Sprache, die zu bemerkenswerten Sätzen führen.

Der Roman ist seitenweise kurz, jedoch sehr intensiv. Die Handlung bleibt aber teilweise rätselhaft, auf jeden Fall den Leser fordernd. Das Nachwort von Julia Franck (Die Mittagsfrau) gibt einen aber einen Schlüssel an die Hand. Ich denke, es ist ein Buch, das man mehr als einmal lesen muss.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für