Locker bleiben, wenn jemand lecker sagt

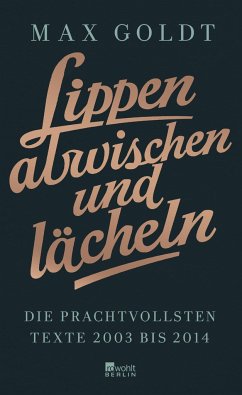

"Max Goldt schreibt heute das schönste Deutsch aller jüngeren Autoren . . . Die Heiterkeit und Stille, die diese Sprache ihren Lesern schenkt, liegt nicht nur im Humor; ebenso in einem freundlichen Abstandnehmen von den Aufdringlichkeiten einer Wirklichkeit, an der man sich besser seitlich vorbeidrückt", schreibt der Literaturkritiker Gustav Seibt. Der neue Band, "Lippen abwischen und lächeln", der im Rowohlt Verlag erscheint, vereint nun die "prachtvollsten Texte aus den Jahren 2003 bis 2014 (und einige aus den Neunzigern)" von…mehr

Locker bleiben, wenn jemand lecker sagt

"Max Goldt schreibt heute das schönste Deutsch aller jüngeren Autoren . . . Die Heiterkeit und Stille, die diese Sprache ihren Lesern schenkt, liegt nicht nur im Humor; ebenso in einem freundlichen Abstandnehmen von den Aufdringlichkeiten einer Wirklichkeit, an der man sich besser seitlich vorbeidrückt", schreibt der Literaturkritiker Gustav Seibt. Der neue Band, "Lippen abwischen und lächeln", der im Rowohlt Verlag erscheint, vereint nun die "prachtvollsten Texte aus den Jahren 2003 bis 2014 (und einige aus den Neunzigern)" von Max Goldt.

Auf mehr als 400 Seiten werden dabei circa 60 der berühmten Goldt'schen Miniaturen in den Abschnitten "Die schönen Dinge, die arme Welt", "Szene und Dialog", "Einige Sprachkritiken", "Die Mütter-Trilogie" und "Ohne Mutter weiter im Text" gegliedert. Der titelgebende Text "Lippen abwischen und lächeln" fällt unter die Sprachkritiken, eine Disziplin, in der Goldt es zu einer herausragenden Meisterschaft gebracht hat.

"Lippen abwischen und lächeln" ist ein wunderbares Beispiel für das eingangs zitierte freundliche Abstandnehmen von den Aufdringlichkeiten der Wirklichkeit, das für Goldts Kunst so charakteristisch ist. Ein Freund berichtet ihm hier im Tonfall leichter Klage von einer Frau, die er zwar sehr schätze, aber deren regelmäßiger Gebrauch des Wortes "lecker" ihm doch sehr missfalle. Was also tun? Der Autor rät dazu - vorausgesetzt die Beziehung zwischen den beiden lasse dies zu -, diesen Umstand zum Thema eines persönlichen Gesprächs zu machen.

Sprachkritik sei ja nie Privileg des Feuilletons gewesen, sondern immer schon Familiensache. Bis heute werde in den Familien rege Sprachkritik geübt, auch in seiner eigenen, in der regelmäßig beispielsweise der Gebrauch des Demonstrativpronomens "die" anstelle des Personalpronomens "sie" moniert wurde. Das Wörtchen "lecker" lässt Goldt jedenfalls nicht mehr los und so versucht er, dessen Popularität auf den Grund zu gehen, verweist auf den niederländischen Ursprung und fragt sich, wie es wohl den Sprung über den Rhein geschafft und hierzulande seine Verbreitung gefunden habe; und schließlich präsentiert er seine erhellende Theorie. Die Alternative: köstlich? Oder: schmackhaft? Besser sei das wenig verzierte: gut. - Oder einfach gar nichts: Lippen abwischen und lächeln.

Ansonsten rät Max Goldt zur Gelassenheit. Zivilisation beruhe nun einmal auf sanfter gegenseitiger Kontrolle und Korrektur. Man achte aufeinander. Also solle man sich auch nicht davor scheuen, sein Missfallen an einem bestimmten Sprachgebrauch freundlich zum Ausdruck zu bringen.

Wer analysieren will, wie die Kunst eines Max Goldt funktioniert und was sie ausmacht, kommt rasch ins Stottern. Das wusste schon der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der die Laudatio auf Goldt anlässlich der Verleihung des Kleist-Preises im Jahr 2008 gehalten hat. Denn Goldts Literatur sei "emphatisch nichtnarrativ",da bewegten sich keine Charaktere, sondern Gedanken, es gebe keine Handlung und meist seien da keine anderen Hauptdarsteller als die deutsche Sprache selbst und die Aufmerksamkeit des Autors. Dabei sei Goldt keinesfalls ein "Abschweifer" und auch kein "Beobachter", der Dingen und Leuten nachspürt, wie viele meinen. Vielmehr sei er wie zufällig nur in der Nähe und gehe seitlich vorbei. Das Einzigartige: Seine Urteile stimmen in fast allen Fällen. Die Leser können es ja ausprobieren.

Auch in Goldts Witz gebe es eine Kluft zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie sein sollte, so Kehlmann, aber Goldt stehe in gelassener Ruhe vor dieser Kluft. Wie soll man ihn also benennen? Das Wort "Humorist" mag der Autor selbst nicht. Für viele zählt Max Goldt mit seiner einzigartigen Kunst heute bereits zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern der Gegenwart. Auch der neue Band bietet wieder all das, was Goldts Schaffen ausmacht: Seine kurzen Erzählungen sind, so Kehlmann, "Wunderwerke an Subtilität, Spiegelkabinette von Eleganz, Klugheit und feindosiertem Wahnsinn". Für alle, die Goldt schon immer lieben, Pflichtlektüre, für die, die ihn noch nicht kennen, ebenfalls.