Joyce Carol Oates

Oates, Joyce CarolJoyce Carol Oates, geboren 1938, schrieb mehrere US-Bestseller, wie "We were the Mulvaneys" (dt. Wir waren die Mulvaneys, 1996), "Blonde" (dt. Blond, 2000) und "The Falls" (dt. Niagara, 2004). Oates studierte Englisch und Philosophie und lehrt seit 1978 in Princeton. Für ihre Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke erhielt sie zahlreiche Preise, u. a. den National Book Award und mehrmals den O'Henry-Preis.

Kundenbewertungen

Harter Stoff von JCO

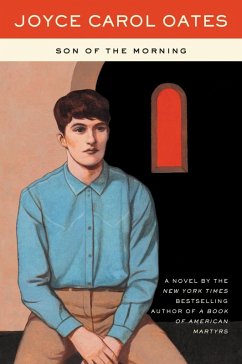

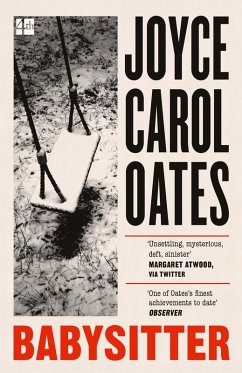

Ein neuer Roman der großen amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates ist fast immer etwas besonders. Babysitter ist ein verstörender, auch spannender Roman und gleichzeitig ein Porträt einer bestimmten Zeit in den USA. Es sind die siebziger in der näheren Umgebung von Detroit. Eine g...

Harter Stoff von JCO

Ein neuer Roman der großen amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates ist fast immer etwas besonders. Babysitter ist ein verstörender, auch spannender Roman und gleichzeitig ein Porträt einer bestimmten Zeit in den USA. Es sind die siebziger in der näheren Umgebung von Detroit. Eine gefährliche Zeit mit Rassenunruhen, die die weiße Mittelschicht ängstigte und es geht ein Serienmörder um, genannt Babysitter, da er Kinder entführt, foltert und tötet.

Beim Lesen musste ich mehrfach an den Film Summer of Sam denken, der zeitlich und thematisch nahe liegt.

Die Spannungen der Zeit sind greifbar.

Im Mittelpunkt steht Hannah, eine verheiratet Frau und Mutter kleiner Kinder, die sich auf eine gefährliche Affäre einlässt. Anhand ihrer Position schafft Joyce Carol Oates eine subtile Gesellschaftskritik.

Es ist ein Roman, der eine soghafte Wirkung entfaltet. Die erste Romanhälfte habe ich am Stück gelesen und war völlig gefesselt.

Ich denke, Joyce Carol Oates ist trotz ihrer Erfolge beinahe noch eine unterschätzte Autorin.

Erst hat mich das Cover gestört, weil es auf die Seite gedreht ist. Aber es hat gereicht, mich festzuhalten und den Klappentext zu lesen.

Der hat bei mir den Eindruck hinterlassen, dass sich die Geschichte um eine Frau dreht, die sich mit ihrer Affäre immer tiefer verstrickt, in einer (bescheidenen) Gegend, in der e...

Erst hat mich das Cover gestört, weil es auf die Seite gedreht ist. Aber es hat gereicht, mich festzuhalten und den Klappentext zu lesen.

Der hat bei mir den Eindruck hinterlassen, dass sich die Geschichte um eine Frau dreht, die sich mit ihrer Affäre immer tiefer verstrickt, in einer (bescheidenen) Gegend, in der ein Kindermörder sein Unwesen treibt.

Das wiederum hat mich neugierig gemacht und ich wollte wissen, wie sich die Geschichte zueinander verhält.

Was ich dann bekam, war ziemlich heftig!

Zu Anfang musste ich mich erst an den Schreibstil der Autorin gewöhnen und mich darauf einlassen.

Ich kann ihn jetzt noch schlecht beschreiben und irgendwie ging am Anfang die Geschichte mal vor und mal zurück, mit einigen Zwischensequenzen – die hatten es aber in sich!

Die ersten Kapitel – oder mehr Abschnitte – werden unterschiedlich erzählt, wobei mich „Als wir starben“ echt geschockt hat. Ich bin nun wirklich nicht zartbesaitet, - ich lese auch Bücher, wo das Blut rausläuft – aber dieses Kapitel war so intensiv und obwohl es schon fast poetisch war, war es auch auf grausame Art eine Schilderung aus Sicht der toten, umgebrachten Kinder nach ihrem Tod.

Im anderen Strang geht es um Hannah.

Eine typische Hausfrau und Mutter in einem gut betuchten Haushalt mit Haushaltshilfe. Das Ganze in einem noblen Vorort von Detroit, mitten in den 70er-Jahren, in der die Ehefrau nur für Mann, Kinder und wohltätige Zwecke verantwortlich ist.

Hannah fühlt sich teilweise gelangweilt und auch nicht wirklich dazugehörig. Ihr Mann, nur selten zu Hause, ist immer mit seinem Job beschäftigt und versucht immer mehr zu schaffen, als er gerade erreicht hat.

Dementsprechend ist auf Veranstaltungen auch mehr Schein als Sein zwischen Hannah und ihrem Mann. Hannah lebt eigentlich nur für ihre zwei Kinder, Katya du Conor, beide noch im Vorchul- und Grundschulalter.

Sie hat die typische Einstellung zu ihrem Leben aus der Zeit.

Aber dann taucht ein gewisser Y.K, auf einer Veranstaltung auf, der so eine Präsenz und Bestimmtheit für Hannah an den Tag legt, dass sie sich tatsächlich auf eine Affäre mit ihm einlässt....

Diese Affäre läuft schon beim ersten Treffen völlig aus dem Ruder, doch Hannah glaubt in ihrer kleinen Welt, dass sie es genauso verdient hat und wird ihm hörig.

Und Nein! Wer jetzt in eine Richtung denkt, es wird KEIN „Fifty Shades of Grey“!

Hannah gerät immer tiefer in den Strudel ihres „Geliebten“.

Im Hinterkopf sieht sie, dass Y.K. ihr alles andere als guttut und sie will es auch beenden, aber nur ein Wink von ihm und sie steht wieder unter Strom… Ihr Mann bekommt von allem nichts mit, bis auf einmal, als die Spuren an Hannah nicht zu übersehen sind. Aber da verstricken sich beide in immer mehr Widersprüche – Hannah, weil sie ihren „Geliebten“ nicht verraten will und ihr Mann, der sich in seiner heilen Welt nichts anderes vorstellen kann, als dass es nur Schwarze sein konnten, die Hannah überfallen haben. Denn außerhalb des behüteten Vorortes laufen zu der Zeit Rassenkämpfe, da ist es kein Wunder, dass sie sich auch langsam in ihrer Gegend ausbreiten. Was anderes lassen seine Gedanken gar nicht zu. Er steigert sich da so hinein, dass es kein gutes Ende gibt….

In dieser Geschichte können wir sehen, wie sich die Spiralen auf der einen Seite immer weiter aufschrauben können. Zum anderen aber auch, wie weit sie abwärts gehen können. Zu Anfang hatte ich viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.

Außerdem hatte ich ein wenig mit dem Schreibstil zu kämpfen, da immer viel einzelne Wörter innerhalb eines Satzes in Klammern gesetzt wurden.

aber als ich mich an dieser Schreibweise gewöhnt habe, kam eine ganz andere Stimmung auf.

Durch ihr kam zum einen der Rassenkonflikt viel mehr zutage, aber auch die Denkweise in andere Situationen der einzelnen Personen kamen so mehr zum Vorschein. Ich kann es wirklich nicht erklären, wie die Stimmung auf mich wirkte und ich glaube sogar, dass sie auf die Leserschaft unterschiedlich wirken kann.

Und wer sich jetzt fragt, was Hannahs Geschichte mit dem „Babysitter“ zu tun hat, dem kann ich nur sagen, dass ich mich das auch gefragt habe – aber beide Stränge geben einen Sinn, der sich während der Geschichte erschließt.

Diese Geschichte hat mich in ihren Bann gezogen und nicht wieder losgelassen!

Sie hat geschockt, mit Tatsachen, die auch in der heutigen Zeit und Gesellschaft immer noch mit Kindern und Frauen in verschiedenen Bereichen passieren. Die Autorin hat hier geschickt Tatsachen aus der Zeit mit Fiktion gemischt, denn zu der Zeit hat es dort wirklich eine Reihe von Kindermorden und Rassenaufstände gegeben.

Mein Fazit:

Ein Buch, das so harmlos daherkommt, aber nichts für schwache Nerven ist und bei dem eine Triggerwarnung auf keinen Fall fehlen sollte!

Eine Geschichte wie ein Unfall. Ich wollte wegsehen, konnte es aber nicht.

Eine Geschichte mit einem Ende, dass jeder Leser für sich selbst abschließen kann…. Und noch lange im Kopf bleibt.

Schon jetzt mein Highlight für dieses Jahr!

Dies war nicht mein erstes Buch zur Geschichte der Medizin, aber es ist doch jedes mal erschreckend, wie man früher mit Menschen, hier insbesondere mit Frauen umgegangen ist.

Die Frau ist als Wesen ehr schlicht und sollte das Gehirn nicht durch Lernen oder Lesen überstrapazieren, denn Sie sollte Ehefrau und Mutter...

Dies war nicht mein erstes Buch zur Geschichte der Medizin, aber es ist doch jedes mal erschreckend, wie man früher mit Menschen, hier insbesondere mit Frauen umgegangen ist.

Die Frau ist als Wesen ehr schlicht und sollte das Gehirn nicht durch Lernen oder Lesen überstrapazieren, denn Sie sollte Ehefrau und Mutter sein. Wenn eine Frau doch eigene Gedanken hatte und ihre Meinung sagte, oder kein angepasstes Verhalten an den Tag legte, wurde Sie für Geisteskrank und Hysterisch abgestempelt und in eine Irrenanstalt abgeschoben. Genau dies geschieht ihr in dem Buch auch. In der Irrenanstalt treffen die armen Frauen auf Dr. Silas Weir, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, oder viel mehr von Gott dazu geführt wurde, Frauen mit psychischen Erkrankungen zu "helfen". Denn das weibliche Geschlecht an sich schon böse muss beseitigt werden, damit die psychische Erkrankung heilen kann. Ich erspare mit hier Details, aber es ist wirklich grausam, was die Frauen erleiden mussten.

Aber dieses Buch zeigt genau mit dem Finger auf die Schwachstellen der Medizin, denn auch in unser doch so zivilisierten Welt ist die Medizin immer noch nicht in der Lage eine Frau richtig zu diagnostizieren oder gar zu behandeln. Wie viele Frauen werden belächelt, wenn sie Schmerzen haben? Viele Herzinfarkte, bei einer Frau ganz andere Symptome, werde nicht erkannt. Auch Medikamente sind nicht für Frauen eingestellt, da sie oft nur am Manne getestet werden und für Frauen aber ganz andere Mengen hilfreich sein würden.

Ein gutes Buch, was den Fokus mal auf die Frauen der Geschichte und ihre Qualen legt.

1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Mitte des 19. Jahrhunderts gilt Dr. Silas Aloysius Weir in den USA als Reformer des Medizinwesens. Seine Behandlungen von Frauen in einer Nervenheilanstalt in Pennsylvania gelten als bahnbrechend, er selbst wird als Erfinder der "Gynäkopsychiatrie" gefeiert. Und tatsächlich rettet Weir mit seinen unkonventionellen Me...

Mitte des 19. Jahrhunderts gilt Dr. Silas Aloysius Weir in den USA als Reformer des Medizinwesens. Seine Behandlungen von Frauen in einer Nervenheilanstalt in Pennsylvania gelten als bahnbrechend, er selbst wird als Erfinder der "Gynäkopsychiatrie" gefeiert. Und tatsächlich rettet Weir mit seinen unkonventionellen Methoden einigen Frauen das Leben. Doch mindestens genauso hoch ist die Anzahl der Patientinnen, die seine Experimente nicht überstehen. Seien es Formfehler oder sei es einfach nur die Experimentierfreudigkeit des Arztes: Keine der Frauen kann sich sicher sein, den OP-Saal lebendig zu verlassen...

Über die Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn und über die vielen Frauen, die diesen Grenzen zum Opfer gefallen sind, schreibt Joyce Carol Oates in ihrem neuen Roman "Der Schlächter", der in der deutschen Übersetzung aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz bei Blessing erschienen ist. Die mittlerweile fast 87-jährige Grande Dame der gehobenen amerikanischen Spannungsliteratur erzählt die Geschichte eines misogynen Arztes, der seine erkrankten Patientinnen lediglich als Versuchskaninchen ansieht, als Experimente auf dem Weg zum Ruhm. Todesopfer oder andere Verletzungen oder Erkrankungen nimmt er dabei von Beginn an in Kauf. Oates setzt in ihrem neuen Roman auf einen klassischen Antihelden und eine authentisch-elegante Sprache. Ein wenig anstrengend ist gerade zu Beginn, dass sie dabei konstant auf das &-Zeichen setzt, anstatt "und" auszuschreiben. Eine kleine Verbeugung vor der Schriftsprache des 19. Jahrhunderts, an die man sich mit der Zeit gewöhnt oder auch nicht.

Ansonsten ist gerade der Beginn des Romans auch dessen stärkster Teil. Jonathan Weir, Sohn des Protagonisten, nimmt auf einer Metaebene die Rolle des Herausgebers ein und präsentiert den Lesern eine "Biografie, bestehend aus verschiedenen Stimmen". Und tatsächlich liest sich das zunächst sehr abwechslungsreich. Der junge Dr. Weir wird aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben, er selbst kommt auch zu Wort und fast regt sich so etwas wie Mitleid bei der Leserschaft. Weir ist hier noch ein unsicherer junger Mann, der sowohl bei den Frauen als auch im Beruf als Arzt überhaupt nicht vorankommt. Erst mit zunehmendem Erfolg wird der Protagonist selbstbewusster, und Joyce Carol Oates setzt immer stärker auf eine sprachliche Mischung aus Drastik und Eleganz. Provokativ explizit wird jeder Eingriff beschrieben, Oates macht aus dem Ärztedrama einen psychologischen Horrorroman.

Problematisch ist, dass sich diese Herangehensweise mit der Zeit so stark abnutzt, dass man einzelne Textabschnitte auch einmal überfliegt. Aus faszinierendem Ekel wird irgendwann gepflegte Langeweile. Experiment reiht sich an Experiment und noch nie zuvor las ich in einem Roman so oft den Begriff "Fistel" - alles natürlich haarklein festgehalten in der Chronik des Dr. Weir. In seinem Menschenbild und dem bürokratischen Drang erinnert Weir bisweilen an die Methoden und Einstellungen des Nationalsozialismus. Bei aller Explizität stumpft man als Leserin irgendwann ab, was mit Sicherheit nicht im Sinne der Autorin war. Ein ganz besonders schreckliches Experiment mit Zwillingskindern, das in seiner Grausamkeit an die Versuche Friedrichs II. erinnert, beendet Oates glücklicherweise schnell, indem sie die beiden Säuglinge kurzerhand zur Adoption freigibt.

Eine Schwäche des Romans ist außerdem, dass die anfängliche Vielstimmigkeit überhaupt nicht durchgehalten wird. Von den insgesamt 450 Romanseiten werden wohl rund 75 Prozent von Dr. Weir selbst befüllt. Und selbst als es zum erhofften Perspektivwechsel kommt, erzählt Weirs Patientin Brigit, der in dem Buch eine ganz besondere Rolle zugedacht ist, eigentlich die gleichen Sachen noch einmal und fügt fast nur Dinge hinzu, die man auch ohne die neue Perspektive ohnehin schon geahnt hatte. Keine gute Entscheidung ist es zudem, die Folgen eines für das Buch zentralen Ereignissen vom Herausgeber Jonathan Weir nur stakkato-artig heruntererzählen zu lassen, anstatt diese literarisch aufzuzeigen. Da stört es hingegen gar nicht, dass es sich bei allen Erzählstimmen um unzuverlässige Erzähler handelt und man als Leser selbst überlegen muss, wem man denn nun glauben möchte. Immerhin findet das Buch im Finale zu seiner Ausgangsstärke zurück, wenn in einer bemerkenswerten Szene die Figur des Jonathan Weir sich plötzlich ganz anders zeigt als erwartet und den Roman mit einem überraschenden Twist enden lässt.

Insgesamt ist "Der Schlächter" ein durchaus wichtiges Buch, mit dem Joyce Carol Oates den zahlreichen weiblichen Opfern der Medizin eine Stimme gibt. Mit seinen 450 Seiten ist es aufgrund der monothematischen Darstellung aber mindestens 200 Seiten zu lang geraten. Zudem kann es auch formal nicht ganz überzeugen.

1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

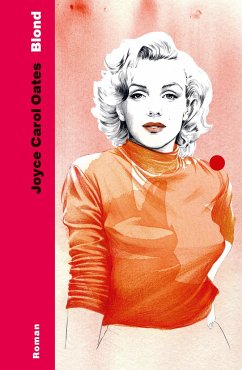

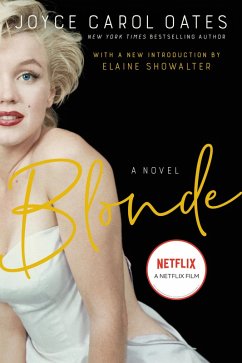

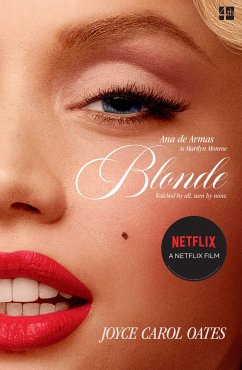

Dieser fiktionale Roman rund um Norma Jeane Baker, besser bekannt als Marilyn Monroe polarisiert.

Die einen werden es als Verrat an MM sehen, denn hier wird nicht auf die Kunstfigur sondern auf ein zutiefst verletzte Person eingegangen. Andere werden das Buch nicht mögen, weil bis ins kleinste Detail die schwere K...

Dieser fiktionale Roman rund um Norma Jeane Baker, besser bekannt als Marilyn Monroe polarisiert.

Die einen werden es als Verrat an MM sehen, denn hier wird nicht auf die Kunstfigur sondern auf ein zutiefst verletzte Person eingegangen. Andere werden das Buch nicht mögen, weil bis ins kleinste Detail die schwere Kindheit der Norma Jeane mit ihrer geisteskranken Mutter, den diversen Waisenhäusern und Pflegefamilien dargestellt wird.

Die Autorin hat überprüfbare Fakten zusammengetragen. Doch manchmal bin ich nicht ganz überzeugt, ob ihr alle bzw. korrekte Dokumente ausgehändigt worden sind. Manches klingt schon sehr nach Hollywood. Manche Namen, die im Zusammenhang mit Marilyn geläufig sind, werden nur verwaschen bzw. mittels Initialen

genannt. Da haben sicher Hollywoods Anwälte ihre Hände im Spiel.

Das Buch ist mit seinen 1.024 Seiten kein Leichtgewicht und vom Inhalt her auch nicht. Schonungslos wird die verlogene Welt des Filmes präsentiert, die ohne Rücksicht auf die Menschen nur dem schnöden Mammon nachjagt.

Wer das bislang nicht gewusst hat, wird über die Demontage der Traumfabrik entsetzt sein.

Über die Person Norma Jeane/MM erfährt man Widersprüchliches: Zum einen will sie ihre fehlende Schulbildung nachholen in dem sie Schopenhauer liest, um Arthur Miller, ihrem Ehemann, auf Augenhöhe begegnen zu können, auf der anderen sucht sie ihr Leben lang nach Geborgenheit und Liebe. Miller, der bedeutend älter ist als sie, nennt sie nur „Daddy“. Liebe verwechselt sie häufig mit Sex, der ja in Hollywood als gängige Währung gilt.

Norma Jeane ist nicht nur selbst drogenabhängig sondern gleichzeitig auch eine richtige CO-Abhängige - sie kennt ja wenig anderes. Sie sieht ihre Mutter, die Alkohol und Tabletten einwirft, und macht, von Hollywood dazu gedrängt, genau dasselbe.

Letztendlich stirbt Norma Jeane Baker einsam und Marilyn Monroe wird zur Legende.

Fazit:

Hat mich nicht überzeugt, daher nur 3 Sterne.

1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Überzogen konstruierter Plot

Im riesigen Œuvre der erfolgreichen amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates, die immer wieder mal als Aspirantin für den Nobelpreis gilt, nimmt der Roman «Der Mann ohne Schatten» thematisch eine Sonderstellung ein. Unverkennbar von ihrem zweiten Ehemann inspiriert, dem Neu...

Überzogen konstruierter Plot

Im riesigen Œuvre der erfolgreichen amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates, die immer wieder mal als Aspirantin für den Nobelpreis gilt, nimmt der Roman «Der Mann ohne Schatten» thematisch eine Sonderstellung ein. Unverkennbar von ihrem zweiten Ehemann inspiriert, dem Neurowissenschaftler Charles G. Gross, erzählt sie darin die Geschichte eines Patienten, der an einer äußerst seltenen Form der Amnesie leidet, ausgelöst durch eine Infektion. Reales Vorbild dafür war der an Epilepsie leidende Henry Gustav Molaison, dem 1953 nach einer riskanten Hirnoperation irreparabel die Fähigkeit verloren ging, sich an zurückliegende Ereignisse zu erinnern. Er konnte fortan also keine Ereignisse mehr in seinem Langzeit-Gedächtnis speichern und blieb bis zu seinem Tod 2008 als Proband HM ein berühmtes Studienobjekt der Neuro-Wissenschaften.

Der an diesen berühmten, historischen Fall anknüpfende Roman ist ein raffinierter Mix aus einer wissenschaftlich fundierten, gleichwohl aber fantastischen Erzählung mit sozialkritischen Elementen und einer seltsamen Liebesgeschichte der besonderen Art. Im Jahre 1965 lernt die ehrgeizige, 24jährige Doktorandin Margot Sharpe den Patienten Elihu Hoopes kennen, der durch eine fatale Infektion sein Gedächtnis verloren hat. E.H., wie er wissenschaftlich diskret genannt wird, kann sich nur noch an Ereignisse erinnern, die weniger als 70 Sekunden zurückliegen, für ihn ist praktisch alles Gegenwart, er ist quasi in einer Zeitschleife gefangen. Am Institut für Neuropsychologie wird der Proband vom berühmten Leiter des Instituts, Professor Milton Ferris betreut, dessen revolutionäre Forschungs-Ergebnisse aus diesem für die Wissenschaft hoch interessanten Fall Jahre später zur Verleihung des Nobelpreises führen werden. Sehr schnell etabliert sich die brillante Margot Sharpe als seine wichtigste Mitarbeiterin, der eigentlich als maßgebende Co-Autorin der Preis ebenfalls hätte zuerkannt werden müssen. Sie ist voller Bewunderung für ihren Mentor, erliegt schließlich den Avancen des Mannes, der ihr Vater sein könnte, und wird für einige Jahre seine Geliebte.

Elihu Hoopes ist ein charismatischer, stattlich Mann, der aus einer sehr reichen Familie stammt, die einige Kaufhäuser betreibt, in denen er vor seiner Erkrankung äußerst erfolgreich mitgearbeitet hat. Der 37Jährige ist unverheiratet, hoch intelligent und sportlich fit. Er kann sich zwar an kleinste Details aus seiner Zeit vor der Erkrankung erinnern, aber eben nicht an Jemanden, dem er vor mehr als siebzig Sekunden die Hand gereicht hat. Margot gewinnt sehr schnell das Vertrauen des Probanden und führt nun zusammen mit anderen Assistenten diverse Testreihen mit E.H. durch. So soll er zum Beispiel die Zahlen von 1 an aufzählen und kommt bis 87, wo man ihn mit einer anderen Frage für einen definierten Zeitraum kurz unterbricht. Als er danach weiterzählen soll, weiß er nicht mehr, wo er aufgehört hat. Diese und viele andere Messungen werden in immer neuen Varianten wiederholt und protokolliert. So begrüßt ihn ein Mitarbeiter beispielsweise mit einem extrem kräftigen Händedruck, der erkennbar schmerzlich für E.H. ist, wie Margot beobachtet hat. Als der Mitarbeiter den Raum kurz verlässt und dann zurückkehrt, hat der Proband ihn schon vergessen und gibt ihm erneut zu Begrüßung die Hand, die wieder sehr schmerzvoll gedrückt wird. E.H. hat sich weder an den Mitarbeiter noch an seinen schmerzhaften Händedruck erinnern können, kann sich also weder an visuelle noch an haptische Ereignisse erinnern. Margot fühlt sich immer mehr zu ihm hingezogen, verliert die wissenschaftliche Distanz und macht den total hilflosen Mann schließlich zu ihrem Geliebten.

Abgesehen von Details aus der Hirnforschung ist dieser Roman in weiten Passagen mit den sich ständig wiederholenden Beschreibungen der absoluten Lebens-Unfähigkeit des Protagonisten total langweilig und wenig bereichernd, und die ungleiche Liebesgeschichte gar ist einfach nur grotesk. Der gewagte Plot dieses Romans ist leider beim besten Willen nicht nachvollziehbar!