© Gerhard Steidl

Günter Grass

Günter Grass (* Danzig 1927) wuchs als einziger Sohn in relativ ärmlichen Verhältnissen in Polen auf. Um der familiären Enge entgehen zu können, meldete er sich, nach eigenen Aussagen, trotz kritischer Betrachtungsweise 1941 für die Hitlerjugend und wurde in die Waffen-SS eingezogen. Nach Kriegsende begann er, literarisch zu arbeiten. Er wurde Mitglied der mittlerweile berühmten Schriftsteller-Gruppe 47 und sein Erstlingsroman "Die Blechtrommel" aus dem Jahr 1959 verschaffte ihm auf Anhieb internationalen Erfolg. Günter Grass wurde 1999 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sein letzter biografischer Roman, "Beim Häuten der Zwiebel" 2006, in dem erstmals Grass' Mitgliedschaft in der Waffen-SS bekannt wurde, sorgte für viel Aufmerksamkeit. Günter Grass starb am 13. April 2015 in Lübeck.

Das meint die buecher.de-Redaktion: Günter Grass gehört zu den bedeutendsten Autoren der Nachkriegsliteratur. Nicht nur als Autor, sondern auch als engagierter politischer Denker wurde Grass zu einer wichtigen Instanz.

Das meint die buecher.de-Redaktion: Günter Grass gehört zu den bedeutendsten Autoren der Nachkriegsliteratur. Nicht nur als Autor, sondern auch als engagierter politischer Denker wurde Grass zu einer wichtigen Instanz.

Kundenbewertungen

Ein kleiner Stern am Bücherhimmel

"Figurenstehen" ist die faszinierende Geschichte zwischen einem Autor und einer Frau, die sich als lebensechte Figurensteherin ein Zubrot verdient. Auch wenn die Frau stumm bleibt, sind es ihr stilles Wesen, ihr immer gleichbleibender Ausdruck, die eine unglaubliche Faszination auf...

Ein kleiner Stern am Bücherhimmel

"Figurenstehen" ist die faszinierende Geschichte zwischen einem Autor und einer Frau, die sich als lebensechte Figurensteherin ein Zubrot verdient. Auch wenn die Frau stumm bleibt, sind es ihr stilles Wesen, ihr immer gleichbleibender Ausdruck, die eine unglaubliche Faszination auf den Betrachtenden ausüben. Es entspinnt sich eine mehr als einseitige Verbundenheit, die von Seiten des Autors fast schon romantische Züge annimmt.

In der für Grass typischen Erzählweise werden auf gerade einmal 68 Seiten Gefühle offenbart, Gedanken freigelegt und Vermutungen geäußert, die sehr tiefgreifend und bewegend sind. Es ist dieser ewig suchende Blick, das fortwährende Ausschauhalten und die Hoffnung auf ein Wiedersehen, die den Autor antreiben und seine Figurensteherin an verschiedenen, für ihn wichtigen, Orten erscheinen lassen.

Die überraschende Wendung lässt zunächst ein warmes, wohliges Gefühl durch die Seiten strömen und versetzt die Leser;innen in den Glauben, dass nun alles gut sei. Aber Grass zieht hier noch einmal alle Register seiner Schreibkunst und weiß zu beeindrucken.

Ergänzt wird diese nachdenklich stimmende und sehr feinsinnig erzählte Geschichte mit Zeichnungen des Autors, die die Intensität des Geschriebenen und die Eloquenz von Grass im Bild belegen. Ein Glück, dass dieses literarische Fundstück den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat.

Im Jahr 1838 erhielten die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm von den Leipziger Verlegern Reimer und Hirzel den ehrenvollen Auftrag: ein „Deutsches Wörterbuch“ zu erstellen. Voller Eifer machten sie sich an das Werk, unterstützt von mehr als achtzig Mitarbeitern, die über 600.000 Belege beschafften. Sie arbeitete...

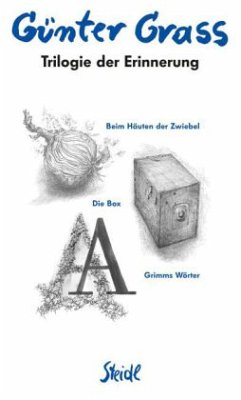

Im Jahr 1838 erhielten die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm von den Leipziger Verlegern Reimer und Hirzel den ehrenvollen Auftrag: ein „Deutsches Wörterbuch“ zu erstellen. Voller Eifer machten sie sich an das Werk, unterstützt von mehr als achtzig Mitarbeitern, die über 600.000 Belege beschafften. Sie arbeiteten nach Buchstaben: Aberwitz, Angesicht … Barfuß, Bettelbrief … Capriolen, Comödie …

Doch die Gebrüder unterschätzten den gigantischen Umfang des Vorhabens, denn zu jedem Wort erforschten sie Herkommen und Verwendung. Zu ihren Lebzeiten bewältigten sie nur wenige Buchstaben (A bis F). Nach ihrem Tode wurde die Arbeit von mehreren Forschungsgenerationen fortgesetzt, bis das „Opus Magnum“ 1961 nach über 120 Jahren endlich vollständig war.

Günter Grass erzählt in seinem neuen Roman „Grimms Wörter“ die Lebensgeschichte der Brüder, wobei auch die Familie und Verleger, Freunde, Verehrer und Verächter ihre Be-achtung finden. Es ist jedoch keine Biografie, vielmehr verfolgt Grass die Stationen der Geschichte des Wörterbuches von Buchstaben zu Buchstaben. Er schildert die unendliche Arbeit an diesem Projekt. Diese „Liebeserklärung“, wie es im Untertitel heißt, ist der deutschen Sprache gewidmet, die für den Nobelpreisträger ebenfalls ein Leben lang die eigentliche Heimat war.

Grass verbleibt in seiner wortgewaltigen Schilderung jedoch nicht in der Mitte des 19. Jahrhunderts, immer wieder reflektiert er Zeitläufte der deutschen Geschichte danach bis in die jüngste Gegenwart. Daneben schlägt der Autor auch so manche Brücke in seine eigene Biografie und in sein eigenes umfangreiches literarisches Schaffen. Neben der lebenslangen Mühsal der Gebrüder Grimms steht als Parallel der Kraftakt des Grass'schen Schreibens.

Manfred Orlick

2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Ritterkreuz und Adamsapfel

Für manche Kritiker markiert die Danzig-Trilogie von Günter Grass als Frühwerk bereits den Höhepunkt seines literarischen Schaffens. Der Mittelteil dieser Hommage an seine Heimatstadt ist die in Jahre 1961 publizierte Novelle «Katz und Maus». Wegen einer als obszön angesehenen Onani...

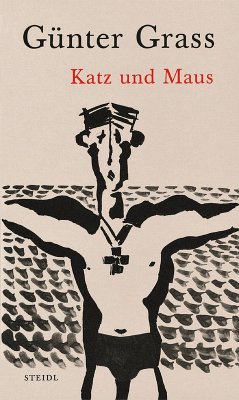

Ritterkreuz und Adamsapfel

Für manche Kritiker markiert die Danzig-Trilogie von Günter Grass als Frühwerk bereits den Höhepunkt seines literarischen Schaffens. Der Mittelteil dieser Hommage an seine Heimatstadt ist die in Jahre 1961 publizierte Novelle «Katz und Maus». Wegen einer als obszön angesehenen Onanierszene sollte das Buch damals auf den Index gesetzt werden, was eine Protestwelle auslöste und dann doch unterblieb. Aber auch gegen die Verächtlichmachung des Ritterkreuzes in dieser pikarischen Novelle wurde aus rechten Kreisen heftig protestiert, Grass behandelt hier den Zweiten Weltkrieg nämlich in einer bis dato ungewohnten Weise, indem er Stilmittel des Schelmenromans einsetzt. Er erzählt seine Geschichte aus einer unbekümmert privaten, zutiefst menschlichen Sicht vor dem Hintergrund schicksalsschwerer historischer Ereignisse, deren Bedeutung er damit relativiert, sie stehen nicht im Mittelpunkt und werden allenfalls beiläufig und zudem noch ironisch distanziert behandelt.

«Was tut mein Vorname zur Sache" fragt Pilenz rhetorisch, vornamenlos bleibender Ich-Erzähler und Schüler eines Danziger Gymnasiums, der hier über seine Zeit mit einem ganz besonderen Mitschüler erzählt. Joachim Mahlke, Halbwaise und Außenseiter, mit einem überdimensionalen Adamsapfel gesegnet, der der titelgebenden Katze zu Maus wurde, lernt spät das Schwimmen und kann sich dann endlich einer Schülerclique anschließen, die immer wieder zu einem versenkten polnischen Minensuchboot hinausschwimmt, das mit den Aufbauten noch aus dem Wasser ragt. Mahlke erweist sich als überragender Taucher, der am längsten unten bleibt, er entdeckt einen nur unter Wasser zugänglichen Funkraum, zu dem er als Einziger tauchen kann. Sein Ruhm wird noch gesteigert, als er in der Schule einem Offizier das Ritterkreuz stiehlt, er ist fortan nur noch «Der große Mahlke» für die Clique. Obwohl Pilenz ihn grenzenlos bewundert, entwickelt sich doch nie eine richtige Freundschaft zwischen den Beiden, ihre Beziehung bleibt distanziert und ambivalent. Mahlke interessiert sich auch nicht für Mädchen, er liebt ausschließlich und inbrünstig die Jungfrau Maria in einer grotesk naiven Frömmigkeit, Gott existiert nicht für ihn. Als er im Krieg selbst das Ritterkreuz erhält und auf Fronturlaub einen Vortrag in seiner alten Schule halten will, wird ihm das wegen der alten Diebstahlsgeschichte verwehrt. Grenzenlos enttäuscht desertiert er daraufhin, versteckt sich im Schiffswrack, will auf einem Schiff nach Schweden flüchten. Pilenz aber gewährt ihm nicht die versprochene Hilfe, er sieht ihn dann auch nie wieder, seine späteren Nachforschungen verlaufen ergebnislos.

Indem Pilenz beim Erzählen mehrfach in die Du-Form wechselt, wird die Ungewissheit über Mahlkes Schicksal verdeutlicht, er könnte ja noch leben. Seinerzeit als zum Teil obszön und blasphemisch angesehen, markiert diese geradezu klassische Novelle mit ihrer bildstarken Erzählweise, die ohne Umwege direkt zum Kern der Sache vorstößt, einen der Höhepunkte in der Sprachkunst von Günter Grass. Äußerst komprimiert werden hier in wenigen treffenden Worten Ereignisse und Szenarien beschrieben, für die andere Autoren viele Sätze, manche sogar mehrere Seiten benötigen würden, ohne jedoch mehr auslösen zu können im Kopfkino des Lesers. Ironisch, fast zynisch schildert Grass den albernen Katholizismus seiner Schlüsselfigur, den «Großen Mahlke» damit auf Zwergmaß zurechtstutzend, und entlarvt außerdem den schlechten Charakter seines zwielichtigen Ich-Erzählers Pilenz.

Obwohl einige Male ein Dreijähriger mit Blechtrommel auftaucht, ist «Katz und Maus» eine eigenständig zu lesende Erzählung. Die Pubertät seiner zwei ungleichen Jungengestalten wird überaus stimmig geschildert, man ist gespannt als Leser, wie es denn ausgeht mit den Beiden, deren Psychogramme uns da vor Augen geführt werden. Und die subtile Einbindung des furchtbaren Krieges, ganz am Rande sozusagen, kann man durchaus als literarischen Meilenstein bezeichnen.

Ambivalentes Spätwerk

Es war nicht sein letztes Buch, wie er befürchtet hatte, es folgten noch zwei weitere, mit «Grimms Wörter» hat Günter Grass seinem belletristischen Œuvre noch eine ambivalente «Liebeserklärung» hinzugefügt. Der überbordenden Liebe zum geschriebenen Wort, die hier wortmächtig und sp...

Ambivalentes Spätwerk

Es war nicht sein letztes Buch, wie er befürchtet hatte, es folgten noch zwei weitere, mit «Grimms Wörter» hat Günter Grass seinem belletristischen Œuvre noch eine ambivalente «Liebeserklärung» hinzugefügt. Der überbordenden Liebe zum geschriebenen Wort, die hier wortmächtig und sprachverliebt zum Ausdruck kommt, steht erneut eine seiner peinlichen Selbstdarstellungen gegenüber. Eine unverhüllte Eitelkeit, die dem Literatur-Nobelpreisträger und künstlerischem Multitalent wahrlich nicht zur Ehre gereicht. Lange galt er als führender Intellektueller Deutschlands, seine Stimme hatte Gewicht, er hat sich politisch eingemischt wie kein zweiter und oft den Nagel auf den Kopf getroffen. Dieser Roman über die Gebrüder Grimm wäre ohne die selbstverliebten autobiografischen Einschübe ein amüsanter und lehrreicher linguistischer Parforceritt für sprachlich Interessierte. Wäre!

Die Geschichte um das Jahrhundertwerk der begnadeten Philologen Jakob und Wilhelm Grimm beginnt mit dem Rauswurf der «Göttinger Sieben» aus der berühmten niedersächsischen Universität, Jakob wurde sogar des Landes verwiesen. Nachdem Berufungen an andere deutsche Universitäten ausgeblieben waren, bietet sich mit dem Auftrag für ein Deutsches Wörterbuch ein Jahr später endlich für beide die Chance, ihrer inzwischen entstandenen finanziellen Misere zu entrinnen. Von Buchstabe zu Buchstabe und Wort zu Wort hangelt sich Günter Grass durch die deutsche Sprache, deren Ursprüngen und linguistischen Varietäten die gelehrten Brüder mit höchstem wissenschaftlichem Anspruch nachspürten. Eine Mammutaufgabe, wie sich schon bald erweist, es vergehen sechzehn Jahre, bis 1854 der erste Band erscheinen kann. Aus der Feder der beiden Grimms stammen dann noch die Bände bis zum Buchstaben F, den Jakob erarbeitet hat, bevor der Tod auch seinem Fleiß ein Ende setzte. Der große Rest wurde von vielen anderen Wissenschaftlern erstellt, der 32te und letzte Band erschien dann erst 1961. Die Taschenbuch-Ausgabe des dtv von 1999 enthält 320.000 Stichwörter auf 34.824 Seiten.

Mit erkennbarer Lust breitet Günter Grass linguistische Varianten ausgesuchter Wörter und diverse, von den Grimms als Belege angeführte Zitate aus der Literatur vor dem Leser aus. Er ergänzt sie um heutige, neu hinzu gekommene Worte und weist auf die Dynamik hin, der Sprache permanent unterworfen ist. Seine erkennbare Freude an barocken, altertümelnden Sprachformen findet sich auch in anderen Werken von ihm, «Das Treffen in Teltge» nennt er selbst als Beispiel. Aber er weist auch völlig unnötig auf viele andere seiner Werke hin, obwohl er solch plumpe Eigenwerbung als weitaus erfolgreichster deutscher Schriftsteller gar nicht mehr nötig hatte. Noch peinlicher aber sind die vielen einfließenden Reden, Begegnungen, politischen Aktivitäten und verbalen Scharmützel mit der Springer-Presse, durch die er sich in diesem Buch selbst inszeniert. So sehr man seinen Ansichten zu politischen und sozialen Problemen auch heute noch nur zustimmen kann, so sehr sind sie in diesem Roman fehl am Platze, es fehlt nämlich jedweder Zusammenhang mit dem Grimm-Thema. Und anders als bei den Gebrüdern hat seine Aufmüpfigkeit auch nie gravierende Folgen für ihn gehabt, sie hat ihn im Gegenteil auflagesteigernd nur bekannter gemacht.

Größte Stärke des Buches ist sicherlich der virtuose Umgang mit Sprache, hinzu kommt der interessante Einblick in die Entstehungsgeschichte des kolossalen Grimmschen Werkes. Aber auch der historische Kontext mit den vielen prominenten Zeitgenossen jener Epoche, über die da munter fabuliert wird, ist bereichernd. Es gelingt Grass aber nicht, kurzweilig zu plaudern, wie das der von ihm zitierte und bewunderte Theodor Fontane so perfekt konnte, insoweit hat der Roman auch wenig Unterhaltungswert aufzuweisen. Das posthume Herbeizitieren der Grimms zu fiktiven Gesprächen im Berliner Tiergarten, zur gemeinsamen Bootsfahrt gar am Ende, wirkt zudem eher deplatziert als mystisch bereichernd.

0 von 1 finden diese Rezension hilfreich