den Augen; er hat eine Wirkung, die, man muß es leider so geheimnisvoll sagen, außerhalb seiner selbst liegt. Benjamin Biolay ist der neue Bürgerkönig.

Die Fledermäuse machen sich noch einmal davon, als er von seiner Frau, der Schauspielerin Chiara Mastroianni, erzählt, die nicht nur die Tochter von Marcello ist, sondern auch von Catherine Deneuve. So etwas reicht in Frankreich normalerweise schon für die Portion Ruhm, die man braucht, um in der Früh aufzustehen. Wenn du aber dazu noch Chansons singst, die von himmelschreiender Schönheit sind, und diese leicht arrogante Verzweiflung im Blick trägst, dann bauen sie dir in Paris ein Schloß aus Worten.

Geister, die wir jagen

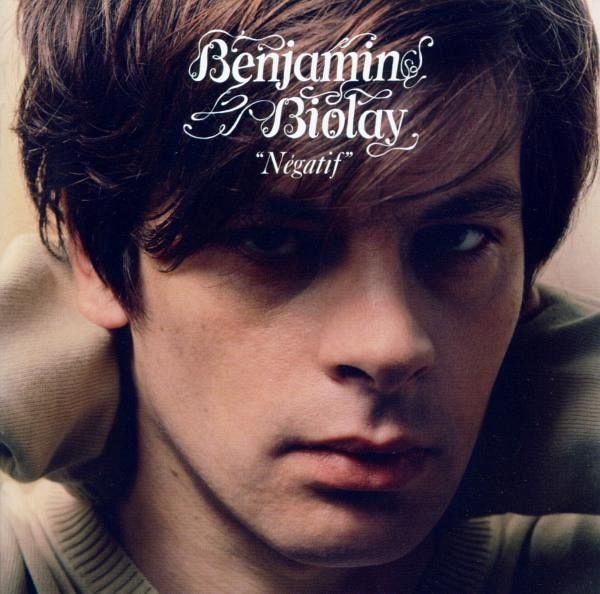

Biolay ist elegant und einfach, romantisch und zynisch, misanthropisch und ewig verliebt; er ist ein Junge und ein Star und ein Schwiegersohn und ein Herzensbrecher, und die Gespenster, die er im Traum jagt, sind die Dinge, die wir sehen, wenn wir die Augen aufmachen. Er sitzt im Hotel Intercontinental in der Nähe der Place Vendôme, um über seine zweite Platte zu reden, die "Négatif" heißt, morgen in die Geschäfte kommt und eine grandiose Reise ist zu den Widersprüchen unserer Tage. Und die Fledermäuse, die er mitgebracht hat, sind die verhangenen Gedanken, für die ihn die Franzosen verehren.

Irgend etwas muß sich verändert haben in den letzten paar Jahren, jedenfalls ist er wieder da, der dunkle Ton, der Abgrund, das Nichts. Biolay ist nicht allein, aber er ist der Beste. Die Stimme umwickelt einen, das Klavier hypnotisiert einen, und wer nicht am Boulevard Saint-Germain aufgewachsen ist, der wird denken, da singt einer ein Liebeslied. Ganz zart kommt von hinten die Stimme von Chiara Mastroianni, Biolay schnurrt im Vordergrund "lentement mais sûrement on approche du néant", und während die beiden Liebenden von den schwarzen Strömen fortgetrieben werden, die alles Leben untergraben, während sie so auf das Nichts zusegeln, machen die Phantome der Freiheit ein paar Flugstunden.

"Die Melancholie kann man nicht erklären", sagt Biolay, der gerade dreißig geworden ist und nun auch noch Vater. "On joue la comédie", singt Biolay, wir spielen nur eine Komödie, wir erkunden die Unendlichkeit, "on sonde l'infini". Das ist "le Weltschmerz".

Zwei Jahre ist es her, da war da auf einmal dieser Name, Benjamin Biolay, dieses Raunen, der neue Serge Gainsbourg, dieses Foto, ein Typ am Meer mit einer Zigarette im Mund, diese Platte mit dem rätselhaften Titel "Rose Kennedy". Verschwenderische Melodien, verwehte Geigen, vernebelte Gedanken. Ein frühes Meisterwerk des charmanten Lebensüberdrusses, eine sehr französische Feier des amerikanischen Adelsgeschlechts der Kennedys, das die Schönheit und Tragödie wie niemand sonst verkörpert. Lichtlose Tage unter einem weiten Himmel, der einen hellgrünen Ozean überspannt, der die Erinnerungen der Kindheit birgt. Gainsbourg und Gershwin, Ravel und F. Scott Fitzgerald. Ein spielerisch-trauriges Konzeptalbum, das zum Soundtrack der Kinder von Brigitte Bardot und Roland Barthes wurde. Sie waren die Müden des Alltags, sie feierten "l'été et le néant", den Sommer und das Nichts.

Gitarren, die wir hören

Und sie rissen das Chanson aus den Händen des Klischees: Biolay und Keren Ann und Dominique A und Françoiz Breut und Biolays Schwester Coralie Clément - die Nouvelle Scène des französischen Chansons. "Scheiß auf Jacques Brel", so wurde Benjamin Biolay immer wieder gerne zitiert; heute sagt er: "Scheiß auf die Geigen und den ganzen Luxus."

Wenn Biolay in diesen Tagen in Paris auf der Bühne steht, dann hat er eine Jeans an und einen schwarzen Pulli und spitze braune Schuhe und in der Hand hat er die Gitarre und dahinter das Schwarz der Bühne, und wenn er dann durch die Felder des Novembers führt oder an die Küste des Atlantiks oder in die Weiten des amerikanischen Westens, dann folgen ihm im Dunkel all die nicht mehr ganz so jungen Menschen, die langsam verstehen lernen, was der letzte Satz aus dem "Großen Gatsby" bedeutet: "So regen wir die Ruder, stemmen uns gegen den Strom - und trieben doch stetig zurück, dem Vergangenen zu."

Fitzgerald ist einer der Fixpunkte für Biolay, der mit seinem smarten Amerikanismus eine Wahrheit dieses Landes findet in dem Vorurteilsbrei unserer Tage - Amerika ist nicht nur der Mythengrund, aus dem wir schöpfen; im Zwiegespräch mit Amerika findet das Bürgertum des alten Europas seine Gegenwart. Biolay erkennt in Fitzgerald den Vorvater jenes mondänen Bürgertums, das als stilsicherer Drifter durch die Welt schlingert, vertrieben aus den Paradiesen des Privaten, gejagt von Tagträumen, Fluchtphantasien, Großstadtgespenstern. Und so buchstabiert er mit seinen Liedern das Erbe des letzten Jahrhunderts durch, zwischen Pathos und Neurose.

"Négatif" ist der Titel, ist der Ton, ist Programm und Projekt. Mit fast photographischer Klarheit zeichnet Biolay in seinen Texten Bilder von surrealer und wilder Schönheit, die nicht selten dem widersprechen, was die Musik erzählt. Etwa die Geschichte von Billy Bob, ein White-Trash-Trauerspiel, das von leeren Straßen und verlassenen Parkplätzen handelt und in der Todeszelle endet, aber so gezupft und gesungen ist, als gebe es nichts Wunderbareres; oder "Glory Hole", wo Biolay sich als verliebter Fetischist gibt, der die sexuellen Ausschweifungen der Darkrooms durchstreift. Es ist eine Poesie des Paradoxen, die Biolays Chansons ausmacht, geschult am großen Serge, "der konnte frauenverachtend und verliebt zugleich sein, häßlich und schön, verletzend und versöhnend".

Die Musik ist karger, stiller, privater als auf der ersten Platte, so wie auch die Szenerie, die eher die Wüste ist als die Weite des Meeres. Sanfte Gitarren, gehauchte Romane. Liebesgeschichten, die enden. Wachträume aus den "Nuits blanches", aus den Nächten ohne Schlaf, ohne Sinn, ohne Halt. Ein manchmal bizarrer Assoziationsstrudel, dadaistische Sprachverwirrung zum Elektropop, Countrymärchen. Amerika ist da und Tokio und die Welt und das sensationelle "Je ne t'ai pas aimé", ein Antiliebes-Liebesduett mit Chiara Mastroianni. Selten war Schmerz so schön.

Gefühle, die wir leben

Kurz vor Erscheinen entschieden sich Biolay und die Plattenfirma, aus "Négatif" ein Doppelalbum zu machen - und auch wenn die sieben Extra-Chansons nun wirklich nachgereicht wirken, hier wird doch besonders deutlich, wo diese atemlose Geisterbeschwörung hinführt. Das elektromagnetische "Chambre 7" etwa oder das zarte "Holland Spring", diese morbide geflüsterte Leichenschau. Biolay sprengt hier die Form, spielt mit den Elementen, erfindet eine ganz eigene Romantik, nur um sie gleich wieder zu brechen. Er versammelt auf seiner Platte das Erbe des Bürgerlichen, er archiviert und kombiniert und kommt so zu einem Katalog der Bilder und Töne und Geschichten, die wir mit über die Schwelle genommen haben. Die Begründung eines Geschichtsbewußtseins aus dem Geist von Air und Bret Easton Ellis, The Clash und Godard, James Bond und Sartre. Biolay ist ein bürgerlicher Künstler für das neue Jahrhundert.

"Ich bin ein Wilder, der gezähmt ist", heißt es einmal in dem Lied "Négatif", eine rousseauistische Dandyphantasie. Biolay nimmt einen Schluck von dem Rotwein, den er zum Cheeseburger bestellt hat. Ist das Leben anders seit der Hochzeit?

"Nein."

"Es hat sich nichts geändert?"

"Nein."

"Der Blick auf die Welt?"

"Ist der gleiche."

Schweigen.

"Aber natürlich ist das eine ernste Sache", sagt Biolay nach einer Weile. "Im Grunde bin ich erst jetzt erwachsen geworden."

Die Fledermäuse fliegen wieder. Wir reden über den Krieg im Irak, Jacques Chirac und das Goldene Zeitalter, Biolay meint damit die Zeit der Kennedys. "La dérive des continents" heißt eines seiner Lieder, Kontinentaldrift. Das ist das Gefühl, mit dem er nachts aufwacht. Der Boden bewegt sich. Und wir mit ihm. GEORG DIEZ

Die Doppel-CD "Négatif" von Benjamin Biolay erscheint am 5. Mai.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.05.2003

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.05.2003