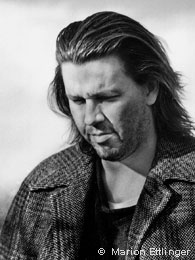

David Foster Wallace

MP3-CD

Unendlicher Spaß

4740 Min.. Lesung.Ungekürzte Ausgabe

Übersetzung: Blumenbach, Ulrich;Komposition: Pauli, Acid; Gerth, Andreas; Ammer, Andreas

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

21 °P sammeln!

Das größte Radiokunstprojekt aller Zeiten»Unendlicher Spaß« - so nannte James Incandenza seinen Film, der Menschen, die ihn anschauen, so verhext, dass sie sich nicht mehr von ihm lösen können und dabei verdursten und verhungern. Radikale Separatisten planen mithilfe dieses Films einen Angriff auf das sensations- und vergnügungslüsterne Amerika. Ein zügelloser, unfassbarer Roman, der die menschlichen Obsessionen, Zerstreuungen und Lustbarkeiten in Worte fasst. Nun zum ersten Mal vollständig als Hörbuch: über 1.400 Seiten, pro Seite ein Sprecher. Was als akustisches Experiment bega...

Das größte Radiokunstprojekt aller Zeiten

»Unendlicher Spaß« - so nannte James Incandenza seinen Film, der Menschen, die ihn anschauen, so verhext, dass sie sich nicht mehr von ihm lösen können und dabei verdursten und verhungern. Radikale Separatisten planen mithilfe dieses Films einen Angriff auf das sensations- und vergnügungslüsterne Amerika. Ein zügelloser, unfassbarer Roman, der die menschlichen Obsessionen, Zerstreuungen und Lustbarkeiten in Worte fasst. Nun zum ersten Mal vollständig als Hörbuch: über 1.400 Seiten, pro Seite ein Sprecher. Was als akustisches Experiment begann, endet in einem der spektaktulärsten und spannendsten Hörerlebnisse der letzten Jahre. Unterlegt mit Musik der "Goldenen Maschine": einem analogen Synthesizer, der autonom eine automatisierte Musik vor sich hinkomponiert, die sich niemals wiederholt.

Die Schuberedition mit Goldfolie enthält 10 MP3-CDs sowie ein umfangreiches Booklet mit Hintergrundinformationen zum Buch und zum Hör-Projekt.

"Ein polyphones Kunstwerk, ein sperrangelweit offenes Literaturportal, durch das man magisch ins Innere einer teuflischen Spiegelwelt gezogen wird, bewohnt von Tennisspielern, Teufeln, Kleinkriminellen und Künstlern." DIE WELT

(10 mp3-CDs, Laufzeit: 79h)

»Unendlicher Spaß« - so nannte James Incandenza seinen Film, der Menschen, die ihn anschauen, so verhext, dass sie sich nicht mehr von ihm lösen können und dabei verdursten und verhungern. Radikale Separatisten planen mithilfe dieses Films einen Angriff auf das sensations- und vergnügungslüsterne Amerika. Ein zügelloser, unfassbarer Roman, der die menschlichen Obsessionen, Zerstreuungen und Lustbarkeiten in Worte fasst. Nun zum ersten Mal vollständig als Hörbuch: über 1.400 Seiten, pro Seite ein Sprecher. Was als akustisches Experiment begann, endet in einem der spektaktulärsten und spannendsten Hörerlebnisse der letzten Jahre. Unterlegt mit Musik der "Goldenen Maschine": einem analogen Synthesizer, der autonom eine automatisierte Musik vor sich hinkomponiert, die sich niemals wiederholt.

Die Schuberedition mit Goldfolie enthält 10 MP3-CDs sowie ein umfangreiches Booklet mit Hintergrundinformationen zum Buch und zum Hör-Projekt.

"Ein polyphones Kunstwerk, ein sperrangelweit offenes Literaturportal, durch das man magisch ins Innere einer teuflischen Spiegelwelt gezogen wird, bewohnt von Tennisspielern, Teufeln, Kleinkriminellen und Künstlern." DIE WELT

(10 mp3-CDs, Laufzeit: 79h)

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

David Foster Wallace wurde 1962 geboren und hat Philosophie studiert. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, u. a. sein 'Opus magnum' Infinite Jest, dessen Übersetzung eines der größten Übersetzungsprojekte in der Verlagsgeschichte von Kiepenheuer & Witsch darstellte. Zuletzt unterrichtete Foster Wallace Creative Writing am Pomona College in Claremont, Kalifornien. David Foster Wallace starb am 12. September 2008 in seinem Haus in Kalifornien.

© Marion Ettlinger

Produktdetails

- Verlag: Dhv Der Hörverlag

- Anzahl: 10 MP3-CDs

- Gesamtlaufzeit: 4740 Min.

- Erscheinungstermin: 9. Oktober 2017

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783844527070

- Artikelnr.: 48070517

Herstellerkennzeichnung

Hoerverlag DHV Der

Lindwurmstraße 88

80337 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

"Alles und noch mehr' könnte eine Beschreibung dieses Romans sein. -- Don DeLillo

Das Buch ist 1646 Seiten dick, und es gibt nicht einen einzigen müßigen Satz ... Ich las das Buch mit 25 und ich verbrachte einen Monat mit nichts anderem ... Wenn Sie nach einem Monat Lektüre aus diesen Seiten heraustreten, sind Sie ein besserer Mensch. Es ist verrückt, aber auch schwer zu leugnen. Ihr Verstand ist gestärkt, weil er einen Monat lang trainiert wurde, und was noch wichtiger ist, Ihr Herz ist praller. -- Dave Eggers aus dem Vorwort 2006

Das Buch ist 1646 Seiten dick, und es gibt nicht einen einzigen müßigen Satz ... Ich las das Buch mit 25 und ich verbrachte einen Monat mit nichts anderem ... Wenn Sie nach einem Monat Lektüre aus diesen Seiten heraustreten, sind Sie ein besserer Mensch. Es ist verrückt, aber auch schwer zu leugnen. Ihr Verstand ist gestärkt, weil er einen Monat lang trainiert wurde, und was noch wichtiger ist, Ihr Herz ist praller. -- Dave Eggers aus dem Vorwort 2006

»Man muss es lesen, jetzt, es wird zusehends gegenwärtiger.« Frankfurter Rundschau 20161231

"Harald Schmidt treibt einem mit dem sprichwörtlichen Abkacken des Extremdrogisten "Poor Tony Krause" den Schauer in die Ohren."

Broschiertes Buch

Auf dem Weg zum besseren Menschen

Im exklusiven Club der literarischen Überflieger ist David Foster Wallace mit seinem 1996 veröffentlichten Opus magnum «Unendlicher Spaß» das einzige US-amerikanische Mitglied. Er gilt als der innovativste postmoderne Schriftsteller, …

Mehr

Auf dem Weg zum besseren Menschen

Im exklusiven Club der literarischen Überflieger ist David Foster Wallace mit seinem 1996 veröffentlichten Opus magnum «Unendlicher Spaß» das einzige US-amerikanische Mitglied. Er gilt als der innovativste postmoderne Schriftsteller, und sein voluminöser Roman, ein intellektuell solitäres Werk der englischsprachigen Literatur, gilt als Meilenstein, Maßstäbe setzend und Horizonte öffnend für die Literatur des neuen Jahrhunderts. Erst 2009 wurde nach sechsjähriger Arbeit auch eine deutsche Übersetzung veröffentlicht, eine Sisyphosarbeit mit mehr als 1500 Buchseiten. Als sein literarisches Vorbild hat der Autor Thomas Pynchon bezeichnet, mich hat diese komplexe Prosa beim ersten Lesen in einigen Aspekten unwillkürlich auch an James Joyce erinnert.

Drogen und Tennis sind die beherrschenden Themen dieses dystopischen Romans, der zeitlich in einer nahen Zukunft angesiedelt ist mit radikalen politischen und sozialen Umwälzungen. Die USA, Kanada und Mexico haben den neuen Staat ONAN gebildet, der den Gregorianischen Kalender abgeschafft hat und das Recht auf die Benennung der Jahre an zahlungskräftige Firmen verkauft. Der überwiegende Teil des Plots ist demzufolge im Jahr der Inkontinenz-Unterwäsche angesiedelt, das folgende Jahr wird das Jahr des Glad-Müllsacks sein. Frankokanadische Separatisten wollen sich der Videokassette «Unendlicher Spaß» als Waffe bedienen, ein Film, der seine Zuschauer schon nach wenigen Minuten unwiderruflich in den Geisteszustand von Kleinkindern versetzt und damit die Amerikaner zu wehrlosen Opfern ihrer unbändigen Konsumgier macht. Zentraler Handlungsort ist die Bostoner Enfield-Tennisakademie und eine nahegelegene Drogenentzugsanstalt. Die beißende Kapitalismuskritik des Autors wird sinnfällig durch seine sarkastische Beschreibung des geisttötenden, medialen Dauerfeuers, unter dem die manipulierten Menschen stehen und auf das sie zumeist hedonistisch einseitig durch extensiven Drogenkonsum reagieren.

Das Absurde ist hier aber nicht nur auf die Handlung selbst beschränkt, der verwegene Schreibstil von David Foster Wallace ergänzt gekonnt den wirren Plot durch eine ironisch eingebrachte Unzahl von Neologismen, Fremdwörtern und äußerst komplizierten Satzgebilden, in die neben vielerlei absurdem Fachjargon auch häufig ordinärer Alltagsslang mit eingebaut ist. All das aber ist in einer geschliffenen, grammatikalisch korrekten, glasklaren Sprache geschrieben und kongenial übersetzt, Chapeau! Leicht lesbar also, wären da nicht die immer wieder ausufernden, überlangen Wortkaskaden mit den ungewohnten, neuartigen Wortgebilden. Außerdem, und das ist typisch für DFW, wird der Lesefluss durch ein umfangreiches Glossar mit nicht weniger als 388 kleingedruckten Anmerkungen gestört, die allein schon 134 Buchseiten füllen, - beim Hin- und Herblättern sind allerdings die doppelten Lesebändchen sehr hilfreich.

Bleibt die Frage zu klären, ob die Lektüre lohnt? Dem ernsthaft literarisch Interessierten sei, allein der eigenen Belesenheit wegen, dieser Roman unbedingt empfohlen, er gehört nun mal zum literarischen Kanon. Was die schiere Textmasse anbelangt, so sei angeraten, in Etappen mit längeren Zwischenpausen zu lesen, wie ich es gemacht habe, - denn egal, wo man das Buch aufschlägt, man ist sofort wieder «drin» in diesem originären Text. Aber auch unvollständiges Lesen ist hier sinnvoll! Denn wer auch nur hundert Seiten davon gelesen hat, ist in jeder Hinsicht bereichert, hat den wichtigsten Roman eines der kreativsten Schriftsteller unserer Zeit kennengelernt und kann durchaus auch mitreden. Nicht zuletzt aber ist dieses satirische Textkonvolut mit viel Humor gewürzt, erheitert immer wieder mit überraschendem Wortwitz und allerlei narrativen Finessen, wird also seinem dem Hamlet entlehnten Titel vollinhaltlich gerecht. Glaubt man dem Feuilleton, ändert man sich als Leser nach «Unendlicher Spaß», wird sogar ein besserer Mensch. Na, wenn das kein Grund ist zum Lesen!

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Der vielleicht anspruchsvollste und zugleich unterhaltendste Roman aller Zeiten. Extrem komplex und vielschichtig, zutiefst verstörend, saukomisch, tragisch und mitreißend. Es mag eine Mehrheit geben, welche das langweilig findet, aber das ist dann auch nur der eigenen Blödheit …

Mehr

Der vielleicht anspruchsvollste und zugleich unterhaltendste Roman aller Zeiten. Extrem komplex und vielschichtig, zutiefst verstörend, saukomisch, tragisch und mitreißend. Es mag eine Mehrheit geben, welche das langweilig findet, aber das ist dann auch nur der eigenen Blödheit geschuldet. Wer wissen will, wie großartig Literatur sein kann, muss diesen Roman zumindest einmal versucht haben. Er reicht für Jahre!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Dieses Werk ist der Ironman der Literatur. Wer dieses Buch wirklich bis zur letzten Zeile durchgehalten hat, sollte vom Kiepenheuer & Witsch Verlag ein Finisher-T-Shirt zugeschickt bekommen. Mit 1551 Seiten oder 3.486 KB setzt David Foster Wallace alles daran, in Marcel Proust’s …

Mehr

Dieses Werk ist der Ironman der Literatur. Wer dieses Buch wirklich bis zur letzten Zeile durchgehalten hat, sollte vom Kiepenheuer & Witsch Verlag ein Finisher-T-Shirt zugeschickt bekommen. Mit 1551 Seiten oder 3.486 KB setzt David Foster Wallace alles daran, in Marcel Proust’s Fussstapfen zu treten. Die ganz persönliche Lesezeit betrug ein Jahr. War es eine verlorene Zeit? Machen wir uns auf die Suche.

Gewöhnlicherweise beginnt eine Rezension mit einer Zusammenfassung des Inhalts in Stichworten. Aber bei Foster Wallace ist nichts gewöhnlich, schon gar nicht der Inhalt. Es geht im weitesten Sinne um eine Tennisakademie. Es geht zum Beispiel auch um James O. Incandenza, den exzentrischen Gründer dieser Tennisakademie, der gleichzeitig auch Regisseur ebenso exzentrischer Kurzfilme war, bevor er sich irgendwann mit dem Kopf in der Mikrowelle das Leben nahm. Seine Frau und seine Söhne waren oder sind Teil der Akademie; die einen als Spieler, die Mutter als Dozentin und Co-Rektorin. Es geht aber auch um ein Heim für Suchtabhängige jeder Couleur, das nur unweit von der Tennisakademie beheimatet ist. Und es geht um eine kanadische Widerstandsgruppe von Rollstuhlfahrern, die aus irgendeinem bis zum Schluß unbekannten Grund hinter einer Videokassette aus dem Schöpfungsfundus von Incandenza herjagen. Wobei kanadisch eigentlich nicht richtig ist, weil sich in dem futuristisch angelegten Roman Kanada mit den USA und Mexiko zu den sogenannten O.N.A.N.-Staaten zusammengeschlossen hat.

Der Versuch einer Inhaltsangabe muss an dieser Stelle wegen Sinnlosigkeit abgebrochen werden. Wer nach Inhalt oder gar einem durchgehenden Handlungsfaden sucht, ist bei Unendlicher Spaß falsch. Der Autor wirft dem Leser Mosaiksteine zu, die dieser die längste Zeit versucht, mühsam zu einem Bild zusammenzusetzen, um am Schluss zu erfahren, dass es gar kein Bild gibt. Der Roman endet an einer scheinbar beliebigen Stelle. Das Werk lebt vom Augenblick. Seite für Seite.

Irgendwann erkennt man, dass man seinen gewohnten Stil des Buchlesens adaptieren und sich einer neuen Dimension des Lesens öffnen muss. Als wenn man im Kunstmuseum von den alten Meistern des Mittelalters zum allerersten Mal in die Abteilung für abstrakte Kunst wechselt. Und so wie man in einem abstrakten Gemälde nicht nach Gegenständen suchen sollte, muss man Foster Wallace seitenlang einfach nur auf sich wirken lassen. Der Mann ist ein linguistischer Vulkan, sein sprachliches Repertoire ist beeindruckend. Und wo seine/unsere Sprache nicht ausreicht, erfindet er einfach neue Worte und Begrifflichkeiten. Deshalb auch grenzenlose Hochachtung für Ulrich Blumenbach, der in der Tat fünf (!) Jahre an der Übersetzung gearbeitet hat und es zum Beispiel schaffte, nicht nur die komplexesten Wortschöpfungen zu intonieren, sondern zum Beispiel auch schwierige, eher lautmalerische Passagen mit englischer Sprache und Schweizer Akzent ins deutsche Pendant zu transferieren.

Natürlich hat solch ein Buch zwangsläufig auch seine Längen und Hänger, und das nicht zu knapp. Dann ist der Leser der Wanderer durch die Wüste, wartend auf die nächste Oase. Und die liefert Foster Wallace sehr zuverlässig immer wieder. Als dieses Werk entstand, musste sich sein Kopf wie ein sprühender Geysir anfühlen, denn das Buch ist ein Spiegelbild seiner unbändigen Kreativität, seiner Schaffenskraft, seiner Energie, seiner Kompetenz in vielen Themen, aber auch seiner mentalen Verwirrungen. Allein seine Fußnoten erstrecken sich oft über viele Seiten und haben wiederum weitere Fußnoten, weil er es offensichtlich nie ganz schaffte, alles unterzubringen, was ihm in den Sinn kam. Allerdings wird in manchen Passagen auch deutlich, wie schmal der Grat zwischen Genialität und Schrott oft ist.

Unendlicher Spaß gilt als ein zentrales Werk der US-amerikanischen Literatur der 1990er Jahre und wurde vom Time Magazin zu den 100 besten englischsprachigen Romanen gerechnet. Diese Einschätzung erfuhr posthum eine weitere Aufwertung. Wallace nahm sich 2008 nach schweren Depressionsphasen und langer Alkoholabhängigkeit im Alter von 46 Jahren das Leben.

Wer sich an dieses Werk heranwagt, sollte sich von den standardisierten Lese-Erwartungen loslösen, viel Zeit haben und sollte offen sein für experimentelle Literatur. Dann kann Unendlicher Spaß eine bereichernde Erfahrung sein.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Dieser Roman verändert. Die unzähligen Erzähl- und Assoziationsstränge entsprechen inneren Gedanken- und Gefühlssplittern. Ich habe manchmal den Eindruck, dieses Werk lese mich. Es fasziniert, berauscht, begeistert, verstört, knistert, magnetisiert. …

Mehr

Dieser Roman verändert. Die unzähligen Erzähl- und Assoziationsstränge entsprechen inneren Gedanken- und Gefühlssplittern. Ich habe manchmal den Eindruck, dieses Werk lese mich. Es fasziniert, berauscht, begeistert, verstört, knistert, magnetisiert.

"Ausgezeichnet" ist nicht angemessen - "unique".

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für