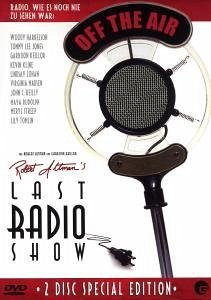

Die sensationell erfolgreiche wöchentliche Radio Varieté Show "A prairie home compagnion" (seit 1974, erreicht 35 Mio Haushalte in den USA) aus St. Paul in Minnesota träumt vom Sterben: Was wäre, wenn es zu Ende ginge? Moderator Garrison Keillor schrieb das Drehbuch und spielt selbst GK in Robert Altmans hinreißender Hommage an das Radio für alle. Ein All Star Country Noir Musical über das Scheiden, in dem zarteste Wehmut und juchzender Übermut Hand in Hand im bunten Reigen dem Teufel den Marsch blasen...

Bonusmaterial

DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Making Of - Animiertes DVD-Menü - DVD-Menü mit Soundeffekten - Interviews - Audiokommentar - On-Stage Soundtrack - Nicht verwendete Szenen

Ron Manns Dokumentarfilm über Robert Altman

Wenn ein Filmregisseur zum Taufpaten für ein neues Adjektiv wird, ist es Zeit, einen Sprachwissenschaftler oder einen Nervenarzt zu rufen. In Ron Manns Dokumentarfilm über Robert Altman möchte man gelegentlich beides tun. Denn einerseits reitet der Film ausgiebig auf dem Wort "altmanesk" und seinen möglichen Bedeutungen herum; und andererseits kümmert er sich so wenig um die Frage, worin die besondere Qualität und Eigenart von Altmans Kino liegen, dass man glatt vergessen könnte, wer hier eigentlich gewürdigt wird und warum. Wären da nicht die wenigen Momente, in denen es dann doch zum Vorschein kommt. Fast alle stammen aus Altmans Filmen.

Aber beginnen wir von vorn. "Altmanesque", teilt das Online-Lexikon Wiktionary mit, sei alles, was typische Züge eines Altman-Films zeige. Das ist ungefähr so erhellend wie die Aussage, als kafkaesk dürfe gelten, was irgendwie an Kafka erinnere - weshalb Ron Mann sich damit auch nicht zufriedengegeben, sondern ein gutes Dutzend Freunde und Mitstreiter Altmans gebeten hat, den Begriff für ihn zu erklären. Ihre Antworten strukturieren den Film. Altmanesk, sagt Bruce Willis, das heiße, Hollywood in den Hintern zu treten; nein, es heiße, erklärt Lily Tomlin, eine Filmfamilie zu gründen.

Andere reden von Inspiration, von Außenseitertum, von der Entschlossenheit, nur den eigenen Regeln zu folgen. Altmanesk sind solche vor schwarzem Hintergrund gefilmten Einmannclips nicht. Im Sinne Altmans wäre es gewesen, sie alle, Schauspieler, Regisseure, Produzenten, gleichzeitig reden zu lassen, wie die Menschen in "Nashville" oder "Countdown", dem Film, wegen dem er von Jack Warner Studioverbot bekam.

Altmans Kino nämlich kämpfte, es riss Türen auf nach draußen in die Welt, Türen, durch die der edle Hollywoodmief der sechziger Jahre entwich und das neue Kino der politischen Töne, der sozialen Aktualität, der Alltagswirklichkeit hereinwehte. Was da passierte, ahnt man, wenn man hört, dass auf dem Fox-Gelände das Heldenepos "Patton" produziert wurde, während Altman für dasselbe Studio an "M.A.S.H." arbeitete - Kriegs- und Antikriegsfilm unter einem Dach.

Und dann drehte Altman richtig auf. In einem Schaffensrausch, dem acht Filme in sechs Jahren entsprangen (von "McCabe und Mrs. Miller" bis "Eine Hochzeit"), schlug er die Ordnung der Bilder und Töne, mit der er als Regisseur beim Fernsehen aufgewachsen war, in Stücke. Das Kino war für ihn eine Lebensform, die er bis zum Exzess genoss, und wenn es stimmt, dass Altman, wie seine Witwe Kathryn erzählt, manchmal nach Las Vegas fuhr, um am Spieltisch das Haushaltsgeld für die Familie zu verdienen, dann war auch jeder seiner Filme ein solches Spiel ums Ganze, mit dem Risiko, alles zu verlieren, wenn die Kugel auf die falsche Zahl fiel.

Nur so, aus diesem obsessiven Mangel an Skrupeln jeder Art, lässt sich erklären, warum der Regisseur von "Nashville" und "Short Cuts" auch die schreckliche Science-Fiction-Farce "Quintet" und den grotesken "Popeye" gedreht hat, warum "Gosford Park" und "The Player" ebenso zu seinem Werk gehören wie "Dr. T and the Women". Altman war eben kein berechenbarer Filmkünstler wie die begabteren seiner Schüler, er war eine Lokomotive, die sich unbeirrt ihren eigenen Weg durch die Landschaft des Kinos bahnte.

So ungefähr, ergänzt und unterbrochen durch private Familienfilme und -fotos, die Ron Mann in Robert Altmans Nachlass an der Universität von Michigan gefunden hat, zeigt das auch diese Dokumentation. Aber nur wie in einem dunklen, halbblinden Spiegel. Man muss viele Filme von Altman gesehen haben, um ganz verstehen zu können, wovon "Altman" spricht. Wer aber mit Altmans Werk einigermaßen vertraut ist, kann wiederum nur den Kopf darüber schütteln, wie nachlässig dieser Film oft damit umgeht.

Dass es keinen Sinn hat, die achtminütige Anfangssequenz von "The Player" in einer Dreiminutenversion wiederzugeben, hätte Ron Mann eigentlich selbst auffallen müssen. Dass es, andererseits, ebenso sinnlos ist, über Altmans langsamen Wiederaufstieg nach dem Debakel von "Popeye" zu reden, ohne wenigstens einen Ausschnitt aus "Fool for Love", "Komm zurück, Jimmy Dean" oder "Therapie zwecklos" zu zeigen, mag dem Uneingeweihten entgehen. Aber die Haltung, die hinter solchen Auslassungen steckt, prägt sich auch den Bildern ein, die wir sehen. "Altman" ist weder altmanesk noch hollywoodhaft. Dieser Film wirft einen oberflächlichen Blick auf einen abgründigen Künstler. So entsteht ein Abbild, aber kein Bild.

ANDREAS KILB

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG

FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG