DVD

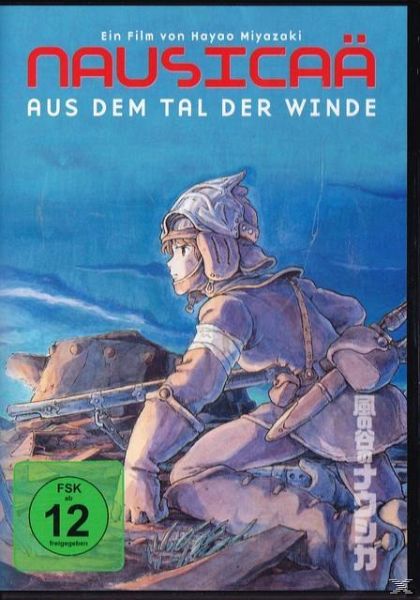

Nausicaä-Aus Dem Tal Der Winde,Std.Version

Kaze no tani no Naushika

Regie: Miyazaki, Hayao;Gesprochen: Kortemeier, Anke

Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

Durch einen Krieg, den die Mythen als die "Sieben Tage des Feuers" bezeichnen, wurde die Erde in ein wüstes Ödland verwandelt, auf dem nur noch wenige Zivilisationen existieren. Stattdessen herrscht nun ein riesiger Pilzwald über die Erde, dessen Sporen für den Menschen hochgiftig sind. Eine der letzten fruchtbaren Oasen ist das sogenannte "Tal der Winde". Die natürlichen Aufwinde, die das Tal umströmen, verhindern, dass Sporen des Pilzwaldes hinein gelangen können. Nausicaä ist die junge Prinzessin des Volkes vom Tal der Winde. Sie besitzt die seltene Gabe, die Gefühle und Gedanken d...

Durch einen Krieg, den die Mythen als die "Sieben Tage des Feuers" bezeichnen, wurde die Erde in ein wüstes Ödland verwandelt, auf dem nur noch wenige Zivilisationen existieren. Stattdessen herrscht nun ein riesiger Pilzwald über die Erde, dessen Sporen für den Menschen hochgiftig sind. Eine der letzten fruchtbaren Oasen ist das sogenannte "Tal der Winde". Die natürlichen Aufwinde, die das Tal umströmen, verhindern, dass Sporen des Pilzwaldes hinein gelangen können. Nausicaä ist die junge Prinzessin des Volkes vom Tal der Winde. Sie besitzt die seltene Gabe, die Gefühle und Gedanken der Tiere zu verstehen. Während der Rest der Menschheit in Angst vor dem Pilzwald und seinen seltsamen Bewohnern, den Rieseninsekten lebt, sucht Nausicaä den Kontakt mit der fremdartigen Flora und Fauna. Als das Tal der Winde von einer anderen Großmacht angegriffen wird, um das fruchtbare Land abseits des Pilzwaldes zu unterwerfen, ist Nausicaä die letzte Hoffnung ihres Volkes. Im Kampf um die Befreiung ihres Volkes und um eine friedliche Koexistenz zwischen den Menschen und dem Pilzwald zu erreichen, wird Nausicaä zur Botschafterin einer uralten Prophezeiung.

Produktdetails

- Anzahl: 1 DVD

- Hersteller: Universum Film

- Gesamtlaufzeit: 116 Min.

- Erscheinungstermin: 19. November 2007

-

- Sprachen: Deutsch, Englisch, Japanisch

- Untertitel: Deutsch

- Regionalcode: 2

- Bildformat: 16:9 (anamorph codiert), PAL

- Tonformat: Deutsch, DD 5.1 ...

- EAN: 0886971814392

- Artikelnr.: 23096172

Herstellerkennzeichnung

MFP Tonträger

Carl-Miele-Straße 22

33442 Herzebrock-Clarholz

info@mfp.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.09.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.09.2021Die Moral des Kinos, die Moral des Lebens

Der Regisseur Dietrich Brüggemann wurde im April als einer der Initiatoren von #allesdichtmachen bekannt. Jetzt bringt der Kritiker der Corona-Politik, der schon immer etwas für Provokationen übrighatte, einen neuen Film ins Kino: "Nö". Eine Begegnung.

Natürlich trägt er eine Maske, so selbstverständlich, wie er meist eine Kappe trägt, die den zurückweichenden Haaransatz verdeckt. Und ein T-Shirt, auf dem "Metaphysica" steht und das die Köpfe von Aristoteles, Platon, Parmenides und Pythagoras zeigt. Wir sind verabredet in einem dieser Westberliner Vorwende-Café-Restaurants mit älteren, späten Mittagessern und dunklem Holz. Dietrich Brüggemann, der Regisseur und Autor, der im

Der Regisseur Dietrich Brüggemann wurde im April als einer der Initiatoren von #allesdichtmachen bekannt. Jetzt bringt der Kritiker der Corona-Politik, der schon immer etwas für Provokationen übrighatte, einen neuen Film ins Kino: "Nö". Eine Begegnung.

Natürlich trägt er eine Maske, so selbstverständlich, wie er meist eine Kappe trägt, die den zurückweichenden Haaransatz verdeckt. Und ein T-Shirt, auf dem "Metaphysica" steht und das die Köpfe von Aristoteles, Platon, Parmenides und Pythagoras zeigt. Wir sind verabredet in einem dieser Westberliner Vorwende-Café-Restaurants mit älteren, späten Mittagessern und dunklem Holz. Dietrich Brüggemann, der Regisseur und Autor, der im

Mehr anzeigen

April als einer der Initiatoren von #allesdichtmachen bekannt wurde, ist gekommen, um über seinen neuen Film zu sprechen, der den schönen Titel "Nö" hat.

#allesdichtmachen, das war diese Aktion Ende April, bei der mehr als fünfzig prominente Schauspieler von Volker Bruch bis Ulrich Tukur, von Meret Becker bis Heike Makatsch in kurzen, irgendwie satirisch gemeinten Videos die Corona-Politik der Regierung und die Medien attackierten. Der Shitstorm kam wie bestellt, einige ruderten gleich zurück, und der 45-jährige Brüggemann, rhetorisch versiert, intellektuell beweglich und überzeugt, eine Mission zu haben, wurde zum Sprecher dieser schnell aus dem Tritt geratenen Bewegung.

Jetzt hat er gar keine Lust, über Corona zu reden, sagt er gleich, es sei alles gesagt, von ihm. Gut, zitiert man eben aus der Berliner Zeitung, wo er im August sagte, die Aktion habe "massive Auswirkungen auf das ganze Land. Es hat eingeschlagen wie selten etwas." Bescheidenheit geht anders. Man kann auch auf Facebook nachlesen, wo er kürzlich erklärte, warum er nicht zum Festival des deutschen Films in Ludwigshafen fahre: weil man dort auf Anweisung der Behörden die 2-G-Regel befolge.

"Ich halte es schon für ungut, wenn Gesunde immer erstmal per Test nachweisen müssen, dass sie keine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen", schreibt Brüggemann, und "wenn dann auch noch die Menschheit per Impfung in zwei Klassen eingeteilt wird, dann sollten wir alle uns fragen, ob wir das wirklich wollen." Er finde das "verheerend, und dabei spielt es noch nicht mal eine Rolle, ob es in der Sache begründbar ist (ist es nicht) und wie oft und wogegen ich selber geimpft oder ungeimpft bin . .. Ich trete vor kein Publikum, das nach irgendwelchen biologischen oder sonstigen Kriterien vorsortiert wurde."

Biologische? Sonstige? Ja was denn nun? Geht es nicht eigentlich eher ums Vorsortiertwerden? Und war Brüggemann nicht auch in Karlovy Vary, wo "Nö" den Regiepreis gewann und wo die 3-G-Regel galt? So ganz kann Brüggemann auch an diesem Nachmittag natürlich nicht von der Pandemie schweigen. Er spricht vom "allgemeinen Misstrauen, das am Anfang der gesamten Corona-Politik steht. Es ist die umgedrehte Unschuldsvermutung: Man gilt a priori als verdächtig und muss seine Unschuld permanent beweisen." Aber auch nur, wenn man Ansteckungsgefahr, die von einer Person ausgeht, als schuldhaftes Verhalten betrachtet. Brüggemann geht dann über zur nach wie vor niedrigen Mortalitätsrate, erwähnt die vielen, die gar nicht gemerkt hätten, dass sie Covid-19 hatten, sagt noch, in Schweden sei es ja auch anders gegangen. Muss man jetzt echt noch mal mit der deutlich höheren Sterblichkeitsrate in Schweden kommen?

Er redet schnell, ohne sich zu verhaspeln, pointiert, mit Nachdruck, hebt und senkt gezielt die Stimme, daraus entsteht ein dichter Zusammenhang, es gibt beim Reden keine Pausen, in die Zweifel eindringen könnten. Was nicht heißt, er reagiere nicht auf Nachfragen, er nimmt sie kurz auf, redet weiter, spielt ein paar Töne an, aber spielt dann nicht weiter. Sagt dann noch: "Jeder, der geimpft werden will, kann geimpft werden, was will man mehr?" Und fügt hinzu, Helge Braun und auch Heiko Maas hätten im Frühjahr doch sehr klar verkündet, dass die Maßnahmen enden sollten, wenn jeder ein Impfangebot bekommen habe.

Dietrich Brüggemann, Regisseur und Autor von sechs Spielfilmen und drei ziemlich originellen "Tatort"-Folgen, hat schon immer was übriggehabt für Provokationen. Als würde er sich lieber anlegen mit Leuten, als sich zu verbünden, als sei da eine Konsens-Allergie. Er hat 2014 mal einen Blogeintrag "Fahr zur Hölle, Berliner Schule" verfasst - obwohl, wie er sofort einräumt, seine Art, über Kino und Filme nachzudenken, sich nicht so sehr von der Art der Kolleginnen und Kollegen unterscheide.

Aber reden wir doch zur Abwechslung auch mal über "Nö", den Film, den er, wie die meisten, mit seiner jüngeren Schwester Anna geschrieben hat, die auch die Hauptrolle spielt. "Nö", sagt sie in der ersten Szene, als ihr Freund beim Bettgeflüster überlegt, ob man sich nicht trennen solle, wogegen sie gern ein Kind möchte. "Nö" heißt der Film, weil ein Produzent, der dann gar nicht produziert hat, in einem Telefonat fragte, ob es schon einen Arbeitstitel gebe. "Nö", sagte Brüggemann, "guter Titel" der Produzent. In "Nö" heißt das Paar, um das es geht, Dina und Martin, genauso wie 2010 in "3 Zimmer/Küche/Bad", auch die Darsteller Anna Brüggemann und Alexander Khuon sind dieselben. Wird was zu bedeuten haben. Brüggemann nickt.

"Nö" bedient nicht das übliche Szenen-einer-Ehe-Drama-Modell. Nicht nur weil die beiden es über die sieben Jahre, die der Film umfasst, nicht schaffen zu heiraten. Sondern weil die Formel nichts taugt, um das Spezifische zu erfassen. "Nö" besteht aus 15 Szenen, er ist, ähnlich wie "Kreuzweg", Brüggemanns Berlinale-Beitrag von 2014, aus Tableaus mit einer fast durchgängig unbewegten Kamera komponiert.

Dieses "Tableauprinzip", wie Brüggemann es nennt, macht die Leinwand zu einer Art Schaukasten, in dem man einer sehr komplizierten Choreographie zusieht. Es sei eine völlig andere Art, Filme zu drehen, ein Unterschied "wie zwischen Hürdenlauf und Hundertmeterlauf". Man könne nach ausgiebigen Proben zehn, zwölf Minuten Film am Tag schaffen, jedes Detail im Bild "mit der Pinzette gestalten". Und tricksen funktioniere auch nicht, weil man nicht Bilder aus zwei verschiedenen Takes montieren könne. Verdeckte Schnitte gebe es in "Nö" daher nur dort, wo es auch Kamerabewegungen gebe.

Brüggemann findet dieses Arbeiten nach wie vor "faszinierend", er würde gerne "noch weiterforschen". Und man hat auch den Eindruck, dass er und seine Schwester ihren Figuren näher und deutlich mehr zugetan sind als sonst. "Was wollen wir erzählen?", hätten sie sich gefragt und seien auf die Wünsche, die Ängste der eigenen Generation gekommen, zu einer Art "Küchensoziologie", was er dem Begriff "Küchenpsychologie" vorziehe. Wenn man so will, ist "Nö" dann auch ein Generationsporträt - noch so ein Begriff mit mäßiger Reichweite. Schwer zu sagen, ob der Film eher lustig oder giftig oder vergiftet-lustig ist, er zeigt in jedem Fall, wie eine Beziehung sich unmerklich überlebt, wie sie sich im Alltag verzettelt, wie ein Kind alles verändert und die Liebe welkt.

"Nö" lebt nicht vom Realismus dramatischer Streit- und Versöhnungsszenen. Er habe, sagt Brüggemann, "dem Surrealen zu seinem Recht verhelfen" wollen. Da ist tatsächlich eine schwarze Komik, wie sie wenige deutsche Regisseure beherrschen. Man könnte auch sagen, "Nö" zeige, dass Brüggemann die Filme des Schweden Roy Andersson bewundert und eine Phobie gegenüber Ärzten hat.

Mark Waschke hat ein großes Solo als Gynäkologe, der die schwangere Dina mit zynischen Formeln traktiert, während Martin aufs vergrößerte Ultraschallbild des Fötus starrt und auf einmal ein Monster sieht. Es gibt ein Duett zwischen dem Arzt Martin und einem Patienten (Rüdiger Vogler), der während einer Operation erwacht, um eine Zigarette bittet und mit offenem Bauch, die Schere noch in den Eingeweiden, Lebenstipps gibt. Und es gibt ein Trio mit Martin, Zahnarzthelferin und Zahnarzt, der sich einen Glenn Gould der Dentisten nennt und wütet wie Freddy Krueger.

Nicht alle Szenen oder Tableaus sind gleichmäßig gut durchgearbeitet. Da sind einige Unebenheiten. Da kommen kulturkritische Plattitüden zum Kunstbetrieb oder ein Schwiegervater als Bilderbuchtyrann, auf einmal schießt wieder ein toller Einfall dazwischen, wenn Martin und Dina nach der Geburt die Klinik verlassen, um sie herum Maschinengewehrfeuer, Brände, Kampfhandlungen, die sie voller Angst und mit aufgerissenen Augen betrachtet, während er in aller Seelenruhe Belangloses daherredet und den Fahrstuhl sucht.

Ob "Nö" nun Komödie, Tragikomödie oder Ehegroteske ist, das ist ziemlich egal. Es fällt bloß auf, dass in diesem Film ein noch besserer Film steckt, der es nicht ganz heraus geschafft hat. Brüggemann ist allerdings nicht einverstanden mit der Diagnose Ärztephobie. Er sagt, die Ultraschallszene habe sich fast so ähnlich auch zugetragen, und die Sätze des Arztes wirkten vor allem in der Ballung zynisch. Er habe "den Eindruck, dass die Moral des Kinos eine andere ist als die unseres Lebens". Ist das so? Müssen im Kino höhere moralische Standards erfüllt werden? Es falle doch auf, sagt er, wie viele Schicksalsschläge es zum Beispiel in einem Film wie "24 Wochen" brauche, in dem es um einen Schwangerschaftsabbruch wegen Schwerstbehinderung geht, damit der Abbruch legitimiert werden kann.

Brüggemann beschreibt den "Kontroll- und Machtverlust über den Körper", die sich einstellten, wenn man einen Arzt aufsuche und sich dessen Deutungshoheit ausliefere. Und auf einmal ist da wieder die Corona-Thematik, die, weil man mit Brüggemann sehr gut über Filme reden kann, in den Hintergrund gerutscht war. Geht es denn da nicht auch um Kontrolle, Macht, Deutungshoheit? Geht es nicht auch ihm darum? Brüggemann, der eigentlich nicht über Corona reden wollte, muss dann doch darüber reden. Er sagt, es habe ihn im letzten Jahr überrascht, wie viele selbständig denkende Menschen es doch noch gebe in diesem Land, er nennt auch den Bonner Philosophen und Corona-Politik-Kritiker Markus Gabriel, mit dem er Kontakt hatte. Und überrascht mit seiner Urlaubslektüre: Karl Poppers Klassiker von 1945, "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde".

Seltsam, denkt man, ein Buch, das Helmut Schmidt bewunderte, das den Neoliberalen Friedrich August von Hayek feiert und dessen hermeneutische Totalignoranz gegenüber der Philosophie von Platon bis Hegel legendär ist. Oder passt das? Wer sich nicht recht deuten lässt, reklamiert die Deutungshoheit. Dietrich Brüggemann ist jemand, der gerne auch in seinen Filmen auf falsche Fährten lockt und sich freut, wenn Leute empört reagieren. Der am Ende womöglich auch manche Kontakte nur pflegt, um die Fragwürdigkeit des Kontaktschuld-Vorwurfes zu demonstrieren; der weiß, dass Provokation nur Sinn hat, wenn Leute sich aus der Reserve locken lassen. Ganz nebenbei lässt er auch mal Begriffe wie "cancel culture" fallen, mit hörbaren Anführungszeichen, oder "geistiger Bürgerkrieg". Reagiert man nicht, redet er einfach weiter.

Von dieser Mentalität, die man auch eine Spieler- oder Zockernatur nennen könnte, sind seine Filme nicht völlig frei. Das Spiel mit der Form kann auch leicht mal die Geschichte verformen, wie in der Neonazi-Farce "Heil" (2015), wo Satire funktioniert wie ein Schrotgewehr mit extremer Streuung. Das macht Brüggemanns Filme jedoch ungleich interessanter als die Mehrzahl dessen, was im deutschen Film so getrieben wird.

Und man gerät dann gegen Ende des Gesprächs selbst kurz hinein in das Spiel, wenn es um die Bundestagswahl geht, Brüggemann eine kryptische Andeutung macht und sich dann nichts mehr entlocken lässt. Da ist dann wieder alles dicht gemacht. PETER KÖRTE.

"Nö" - ab Donnerstag im Kino

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

#allesdichtmachen, das war diese Aktion Ende April, bei der mehr als fünfzig prominente Schauspieler von Volker Bruch bis Ulrich Tukur, von Meret Becker bis Heike Makatsch in kurzen, irgendwie satirisch gemeinten Videos die Corona-Politik der Regierung und die Medien attackierten. Der Shitstorm kam wie bestellt, einige ruderten gleich zurück, und der 45-jährige Brüggemann, rhetorisch versiert, intellektuell beweglich und überzeugt, eine Mission zu haben, wurde zum Sprecher dieser schnell aus dem Tritt geratenen Bewegung.

Jetzt hat er gar keine Lust, über Corona zu reden, sagt er gleich, es sei alles gesagt, von ihm. Gut, zitiert man eben aus der Berliner Zeitung, wo er im August sagte, die Aktion habe "massive Auswirkungen auf das ganze Land. Es hat eingeschlagen wie selten etwas." Bescheidenheit geht anders. Man kann auch auf Facebook nachlesen, wo er kürzlich erklärte, warum er nicht zum Festival des deutschen Films in Ludwigshafen fahre: weil man dort auf Anweisung der Behörden die 2-G-Regel befolge.

"Ich halte es schon für ungut, wenn Gesunde immer erstmal per Test nachweisen müssen, dass sie keine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen", schreibt Brüggemann, und "wenn dann auch noch die Menschheit per Impfung in zwei Klassen eingeteilt wird, dann sollten wir alle uns fragen, ob wir das wirklich wollen." Er finde das "verheerend, und dabei spielt es noch nicht mal eine Rolle, ob es in der Sache begründbar ist (ist es nicht) und wie oft und wogegen ich selber geimpft oder ungeimpft bin . .. Ich trete vor kein Publikum, das nach irgendwelchen biologischen oder sonstigen Kriterien vorsortiert wurde."

Biologische? Sonstige? Ja was denn nun? Geht es nicht eigentlich eher ums Vorsortiertwerden? Und war Brüggemann nicht auch in Karlovy Vary, wo "Nö" den Regiepreis gewann und wo die 3-G-Regel galt? So ganz kann Brüggemann auch an diesem Nachmittag natürlich nicht von der Pandemie schweigen. Er spricht vom "allgemeinen Misstrauen, das am Anfang der gesamten Corona-Politik steht. Es ist die umgedrehte Unschuldsvermutung: Man gilt a priori als verdächtig und muss seine Unschuld permanent beweisen." Aber auch nur, wenn man Ansteckungsgefahr, die von einer Person ausgeht, als schuldhaftes Verhalten betrachtet. Brüggemann geht dann über zur nach wie vor niedrigen Mortalitätsrate, erwähnt die vielen, die gar nicht gemerkt hätten, dass sie Covid-19 hatten, sagt noch, in Schweden sei es ja auch anders gegangen. Muss man jetzt echt noch mal mit der deutlich höheren Sterblichkeitsrate in Schweden kommen?

Er redet schnell, ohne sich zu verhaspeln, pointiert, mit Nachdruck, hebt und senkt gezielt die Stimme, daraus entsteht ein dichter Zusammenhang, es gibt beim Reden keine Pausen, in die Zweifel eindringen könnten. Was nicht heißt, er reagiere nicht auf Nachfragen, er nimmt sie kurz auf, redet weiter, spielt ein paar Töne an, aber spielt dann nicht weiter. Sagt dann noch: "Jeder, der geimpft werden will, kann geimpft werden, was will man mehr?" Und fügt hinzu, Helge Braun und auch Heiko Maas hätten im Frühjahr doch sehr klar verkündet, dass die Maßnahmen enden sollten, wenn jeder ein Impfangebot bekommen habe.

Dietrich Brüggemann, Regisseur und Autor von sechs Spielfilmen und drei ziemlich originellen "Tatort"-Folgen, hat schon immer was übriggehabt für Provokationen. Als würde er sich lieber anlegen mit Leuten, als sich zu verbünden, als sei da eine Konsens-Allergie. Er hat 2014 mal einen Blogeintrag "Fahr zur Hölle, Berliner Schule" verfasst - obwohl, wie er sofort einräumt, seine Art, über Kino und Filme nachzudenken, sich nicht so sehr von der Art der Kolleginnen und Kollegen unterscheide.

Aber reden wir doch zur Abwechslung auch mal über "Nö", den Film, den er, wie die meisten, mit seiner jüngeren Schwester Anna geschrieben hat, die auch die Hauptrolle spielt. "Nö", sagt sie in der ersten Szene, als ihr Freund beim Bettgeflüster überlegt, ob man sich nicht trennen solle, wogegen sie gern ein Kind möchte. "Nö" heißt der Film, weil ein Produzent, der dann gar nicht produziert hat, in einem Telefonat fragte, ob es schon einen Arbeitstitel gebe. "Nö", sagte Brüggemann, "guter Titel" der Produzent. In "Nö" heißt das Paar, um das es geht, Dina und Martin, genauso wie 2010 in "3 Zimmer/Küche/Bad", auch die Darsteller Anna Brüggemann und Alexander Khuon sind dieselben. Wird was zu bedeuten haben. Brüggemann nickt.

"Nö" bedient nicht das übliche Szenen-einer-Ehe-Drama-Modell. Nicht nur weil die beiden es über die sieben Jahre, die der Film umfasst, nicht schaffen zu heiraten. Sondern weil die Formel nichts taugt, um das Spezifische zu erfassen. "Nö" besteht aus 15 Szenen, er ist, ähnlich wie "Kreuzweg", Brüggemanns Berlinale-Beitrag von 2014, aus Tableaus mit einer fast durchgängig unbewegten Kamera komponiert.

Dieses "Tableauprinzip", wie Brüggemann es nennt, macht die Leinwand zu einer Art Schaukasten, in dem man einer sehr komplizierten Choreographie zusieht. Es sei eine völlig andere Art, Filme zu drehen, ein Unterschied "wie zwischen Hürdenlauf und Hundertmeterlauf". Man könne nach ausgiebigen Proben zehn, zwölf Minuten Film am Tag schaffen, jedes Detail im Bild "mit der Pinzette gestalten". Und tricksen funktioniere auch nicht, weil man nicht Bilder aus zwei verschiedenen Takes montieren könne. Verdeckte Schnitte gebe es in "Nö" daher nur dort, wo es auch Kamerabewegungen gebe.

Brüggemann findet dieses Arbeiten nach wie vor "faszinierend", er würde gerne "noch weiterforschen". Und man hat auch den Eindruck, dass er und seine Schwester ihren Figuren näher und deutlich mehr zugetan sind als sonst. "Was wollen wir erzählen?", hätten sie sich gefragt und seien auf die Wünsche, die Ängste der eigenen Generation gekommen, zu einer Art "Küchensoziologie", was er dem Begriff "Küchenpsychologie" vorziehe. Wenn man so will, ist "Nö" dann auch ein Generationsporträt - noch so ein Begriff mit mäßiger Reichweite. Schwer zu sagen, ob der Film eher lustig oder giftig oder vergiftet-lustig ist, er zeigt in jedem Fall, wie eine Beziehung sich unmerklich überlebt, wie sie sich im Alltag verzettelt, wie ein Kind alles verändert und die Liebe welkt.

"Nö" lebt nicht vom Realismus dramatischer Streit- und Versöhnungsszenen. Er habe, sagt Brüggemann, "dem Surrealen zu seinem Recht verhelfen" wollen. Da ist tatsächlich eine schwarze Komik, wie sie wenige deutsche Regisseure beherrschen. Man könnte auch sagen, "Nö" zeige, dass Brüggemann die Filme des Schweden Roy Andersson bewundert und eine Phobie gegenüber Ärzten hat.

Mark Waschke hat ein großes Solo als Gynäkologe, der die schwangere Dina mit zynischen Formeln traktiert, während Martin aufs vergrößerte Ultraschallbild des Fötus starrt und auf einmal ein Monster sieht. Es gibt ein Duett zwischen dem Arzt Martin und einem Patienten (Rüdiger Vogler), der während einer Operation erwacht, um eine Zigarette bittet und mit offenem Bauch, die Schere noch in den Eingeweiden, Lebenstipps gibt. Und es gibt ein Trio mit Martin, Zahnarzthelferin und Zahnarzt, der sich einen Glenn Gould der Dentisten nennt und wütet wie Freddy Krueger.

Nicht alle Szenen oder Tableaus sind gleichmäßig gut durchgearbeitet. Da sind einige Unebenheiten. Da kommen kulturkritische Plattitüden zum Kunstbetrieb oder ein Schwiegervater als Bilderbuchtyrann, auf einmal schießt wieder ein toller Einfall dazwischen, wenn Martin und Dina nach der Geburt die Klinik verlassen, um sie herum Maschinengewehrfeuer, Brände, Kampfhandlungen, die sie voller Angst und mit aufgerissenen Augen betrachtet, während er in aller Seelenruhe Belangloses daherredet und den Fahrstuhl sucht.

Ob "Nö" nun Komödie, Tragikomödie oder Ehegroteske ist, das ist ziemlich egal. Es fällt bloß auf, dass in diesem Film ein noch besserer Film steckt, der es nicht ganz heraus geschafft hat. Brüggemann ist allerdings nicht einverstanden mit der Diagnose Ärztephobie. Er sagt, die Ultraschallszene habe sich fast so ähnlich auch zugetragen, und die Sätze des Arztes wirkten vor allem in der Ballung zynisch. Er habe "den Eindruck, dass die Moral des Kinos eine andere ist als die unseres Lebens". Ist das so? Müssen im Kino höhere moralische Standards erfüllt werden? Es falle doch auf, sagt er, wie viele Schicksalsschläge es zum Beispiel in einem Film wie "24 Wochen" brauche, in dem es um einen Schwangerschaftsabbruch wegen Schwerstbehinderung geht, damit der Abbruch legitimiert werden kann.

Brüggemann beschreibt den "Kontroll- und Machtverlust über den Körper", die sich einstellten, wenn man einen Arzt aufsuche und sich dessen Deutungshoheit ausliefere. Und auf einmal ist da wieder die Corona-Thematik, die, weil man mit Brüggemann sehr gut über Filme reden kann, in den Hintergrund gerutscht war. Geht es denn da nicht auch um Kontrolle, Macht, Deutungshoheit? Geht es nicht auch ihm darum? Brüggemann, der eigentlich nicht über Corona reden wollte, muss dann doch darüber reden. Er sagt, es habe ihn im letzten Jahr überrascht, wie viele selbständig denkende Menschen es doch noch gebe in diesem Land, er nennt auch den Bonner Philosophen und Corona-Politik-Kritiker Markus Gabriel, mit dem er Kontakt hatte. Und überrascht mit seiner Urlaubslektüre: Karl Poppers Klassiker von 1945, "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde".

Seltsam, denkt man, ein Buch, das Helmut Schmidt bewunderte, das den Neoliberalen Friedrich August von Hayek feiert und dessen hermeneutische Totalignoranz gegenüber der Philosophie von Platon bis Hegel legendär ist. Oder passt das? Wer sich nicht recht deuten lässt, reklamiert die Deutungshoheit. Dietrich Brüggemann ist jemand, der gerne auch in seinen Filmen auf falsche Fährten lockt und sich freut, wenn Leute empört reagieren. Der am Ende womöglich auch manche Kontakte nur pflegt, um die Fragwürdigkeit des Kontaktschuld-Vorwurfes zu demonstrieren; der weiß, dass Provokation nur Sinn hat, wenn Leute sich aus der Reserve locken lassen. Ganz nebenbei lässt er auch mal Begriffe wie "cancel culture" fallen, mit hörbaren Anführungszeichen, oder "geistiger Bürgerkrieg". Reagiert man nicht, redet er einfach weiter.

Von dieser Mentalität, die man auch eine Spieler- oder Zockernatur nennen könnte, sind seine Filme nicht völlig frei. Das Spiel mit der Form kann auch leicht mal die Geschichte verformen, wie in der Neonazi-Farce "Heil" (2015), wo Satire funktioniert wie ein Schrotgewehr mit extremer Streuung. Das macht Brüggemanns Filme jedoch ungleich interessanter als die Mehrzahl dessen, was im deutschen Film so getrieben wird.

Und man gerät dann gegen Ende des Gesprächs selbst kurz hinein in das Spiel, wenn es um die Bundestagswahl geht, Brüggemann eine kryptische Andeutung macht und sich dann nichts mehr entlocken lässt. Da ist dann wieder alles dicht gemacht. PETER KÖRTE.

"Nö" - ab Donnerstag im Kino

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Nausicaä aus dem Tal der Winde ist ein sehr schöner und spannender Film.

Im Fernsehn sah ich ihn das erste mal. Danach musste ich ihn mir sofort selbst besorgen und gucke ihn immer noch sehr gerne.

Ich empfehle den Film ab 10 Jahren, da es schon sehr actionreich ist und für …

Mehr

Nausicaä aus dem Tal der Winde ist ein sehr schöner und spannender Film.

Im Fernsehn sah ich ihn das erste mal. Danach musste ich ihn mir sofort selbst besorgen und gucke ihn immer noch sehr gerne.

Ich empfehle den Film ab 10 Jahren, da es schon sehr actionreich ist und für kleinere Zuschauer etwas schwer zu verstehen ist.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Irgendwann in der Zukunft. Die Erde ist nach Kriegen zum Großteil vom "Meer der Fäulnis" bedeckt, einem Pilzwald, deren Sporen für Menschen tödlich sind. Die letzten überlebenden Menschen leben in verborgenen Tälern und kämpfen täglich gegen die nun …

Mehr

Irgendwann in der Zukunft. Die Erde ist nach Kriegen zum Großteil vom "Meer der Fäulnis" bedeckt, einem Pilzwald, deren Sporen für Menschen tödlich sind. Die letzten überlebenden Menschen leben in verborgenen Tälern und kämpfen täglich gegen die nun herrschenden Rieseninsekten um ihr Überleben.

Nausicaä ist die Prinzessin des "Tals der Winde", das durch die vom Meer heranwehenden Winde vor den Pilzsporen geschützt wird. Sie hat eine besondere Gabe. Sie kann mit den Insekten kommunizieren und will die Natur und die in ihr herrschenden Zusammenhänge verstehen. Sie entdeckt, dass die versteinerten Bäume den verseuchten Boden reinigen und die Insekten sie schützen, nur glaubt man ihr nicht, vor allem auch, weil das Tal von den Truppen eines anderen Königreichs angegriffen wird. Diese Königreich will das Meer der Fäulnis zurückzudrängen und weitere Territorien erobern.

Dieser Film ist ein Klassiker des Ghibli Studios. Immer wurde mir von diesem Film vorgeschwärmt, wie toll er sei, ein Klassiker, den muss man gesehen haben. Vielleicht waren meine Ansprüche daher zu hoch, ich weiß es nicht. Der Film ist wunderschön gezeichnet und hat, wie Prinzessin Mononoke schon in den frühen 80er Jahren eine ökologische Botschaft zum Thema. Man muss dem Film zugutehalten, dass er phantasievoll eine neue Welt erschafft voller neuer Wesen. Eine wunderbaren Soundtrack hat und wirklich, wirklich sehr schön gezeichnet ist. Diese Botschaft und Mythologie jedoch treten leider schon bald in den Hintergrund nur allzu bekannter, ausgelutschter, kriegerischer Motive. Ein benachbartes Land greift an, warum auch immer. Der Rest ist Schema F Befreiungskampf der armen Talbewohner. Ab diesem Punkt, beginnt der Film zu enttäuschen und auch streckenweise langatmig zu werden. Man handelt die üblichen Konstellationen ab, eine kleine Liebesgeschichte dazu, ein paar klassische Bösewichte, ansonsten sinnlose Kriegerische Handlungen, die man kaum nachvollziehen kann, da man in diesem Film leider keinen Wert darauf legt, die politischen Verhältnisse oder Konstellationen zu erklären, oder in einer Einleitung einen kurzen Abriss über die Geschichte dieser Welt, die Kriegstitanen und was zur aktuellen Lage führte zu geben. Man schaut nur noch hilflos zu, wie die Endschlacht dem Happy End entgegengeht, dann ein klassisch ausgelutschter kleiner Moment des Innehaltens und, ja und? War’s das?

Schade, der Film fing so gut an und wird mit dem Fortschreiten der Handlung immer enttäuschender. Möglicherweise sollte man die Mangas kennen, bevor man den Film kennt. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass mir Informationen fehlten, vorenthalten wurden oder vorausgesetzt wurden. Möglicherweise liegt das daran, dass das Manga von Miyazaki Hayao, auf dem der Film basiert, damals so erfolgreich war, dass man die Geschichte einfach kannte und die Lücken selber füllen konnte.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für