Passionen der Liebe: Peter Greenaway und Lars von Trier beim Filmfestival in Cannes

CANNES, 14. Mai

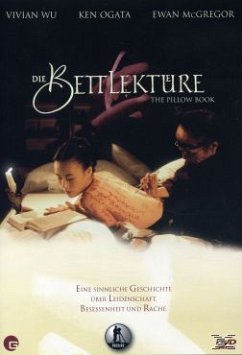

Peter Greenaway und Lars von Trier - beim stolzen Regieaufgebot dieses Jahr im Festival von Cannes muß dem Briten und dem Dänen das Renommee des rigorosesten Stilwillens attestiert werden. Und Greenaway bleibt seinem Ruf absolut treu. "The Pillow Book" ist ein erlesen visueller Essay in dreizehn Kapiteln nach überlangem Prolog, voller gelehrter Anspielungen und technischer Bild-im-Bild-Zauberei, eine demütige und zugleich hochfahrende Reverenz an die Kunst der Kalligraphie. Angeregt vom Tagebuch einer japanischen Hofdame des zehnten Jahrhunderts, sucht Greenaway festzuschreiben, was Liebe heißt und wohin Liebe führen kann. Die menschliche Haut wird zum Papier, je zarter, desto kostbarer. Die kalligraphische Schönschrift japanischer Schriftzeichen wird zum Ausdruck der Passion.

Zu jedem Geburtstag pinselte der kleinen Nagiko ihr Vater seine Wünsche und Beschwörungen auf die Stirn. Erwachsen und ein Model in Hongkong geworden, wohin sie einem ungeliebten japanischen Ehemann entflohen war, nimmt Nagiko das seltsame Ritual wieder auf, indem sie ihre Liebhaber danach auswählt, wie ausgeprägt deren kalligraphische Fertigkeiten sind, nun alle Tage im Jahr. Sublime sexuelle Metaphorik ist in diesem kunstvollen Fall Greenaways Bedingung, fernab allerdings jeder wohlfeilen Pinselzote. Erst macht Nagiko ihren Körper zum Buch, dessen sieben und mehr Siegel sie leidenschaftlich gern erbrochen sähe; später tauscht sie, überredet von ihrem Liebhaber Jerome, die Rollen und wird selber zu Stift und Pinsel. Die Haut der Männer ist das Manuskript, dessen sich ein Verleger annehmen soll - womit Greenaway endlich auch die homoerotische Komponente seines künstlerischen Trachtens erreicht hat. Daß nach Jeromes überraschendem Tod selbst die Leiche herhalten muß, zu Markte getragen zu werden, und daß dessen Freund ihm die Haut in Streifen schneiden und abziehen läßt, um den Text zu bewahren, gehört zu jener Verstiegenheit des Geschmacklosen, für die noch jeder Film Greenaways gut war.

"The Pillow Book", vorgestellt in der Reihe "Un Certain Regard", schließt in seiner artifiziellen, aber auch hermetischen Machart unmittelbar an "Prospero's Book", Greenaways Film von 1991, und dessen überbordenden Anspielungsreichtum an. Für flinke Festivalrezeption, die Hast der Ungeduldigen scheint solch ein mindestens zweimaligen Sehens bedürftiges Werk denkbar ungeeignet. Der dänische Regisseur Lars von Trier dagegen, bei seinen drei Spielfilmen bisher (The Element of Crime, Epidemic, Europa) in formaler Kühnheit und Stilisierungswut kaum zu übertreffen, scheint, soeben vierzig geworden, einen vollkommenen Wandel vollzogen zu haben. Ob diese Lust am Elementaren damit zusammenhängt, daß er zum Katholizismus konvertierte?

Unter Berufung auf seinen großen Landsmann Dreyer erzählt er in "Breaking the Waves" von der Liebe als einer ungeheuerlichen Passion, im doppelten Wortsinn. In sechs Kapiteln und einem Epilog wird das Evangelium der Verbindung zwischen Mann und Frau vollzogen, von der Hingabe zur Erlösung. Nur der unausgesetzte Einsatz der Handkamera, deren vorgetäuschte Allgegenwart und Unruhe so weit geht, daß der Kameramann Robby Müller gelegentlich selbst Unschärfen in Kauf nimmt, und die Vorliebe für Nahaufnahmen, die den Bildern im Breitwandformat jede Tiefe nehmen und dem Zuschauer jede Chance, sich in den Szenen einzurichten - nur dieser größte Nähe zu den Filmfiguren und deren Regungen ermöglichende Kunstgriff bleibt als Stil übrig. Alles andere ist Drama pur.

Bess, an der rauhen Nordwestküste Schottlands zu Hause, wo Gott auch Anfang der siebziger Jahre noch eine unterdrückend strenge Sprache spricht, ist eine junge Frau, die ihre Gefühle kaum je unter Kontrolle halten kann. Sie sei nicht richtig im Kopf, heißt es in der Gemeinde, wo nur die Männer in der Kirche sprechen und bei Beerdigungen am Grab stehen dürfen. Gegen den Rat der anderen setzt Bess es durch, den fremden Mannskerl Jan von der Ölbohrplattform, in den sie sich bedingungslos verliebt hat, zu heiraten. Das gläubige Zutrauen im Gesicht der Schauspielerin Emily Watson in der Hochzeitsnacht, ihr einladendes Lächeln, bar jeder Koketterie einer mit ihrer Unschuld nur spielenden Frau, sind die schönste Verheißung des Wunders, das Lars von Trier zu fassen sucht - und ein fulminantes Darstellerinnen-Debüt im Film. Wenn Bess Zwiesprache hält mit Gott, wenn er mit gutturaler Stimme spricht aus ihr, darf sie gewiß sein, daß ihr Bund fürs Leben dem Himmel gefällig ist.

Doch wohin mit den Emotionen, sobald Jan zurück muß zur Arbeit auf der Plattform? Ob Beten hilft, ihn schnell wieder ins neue Zuhause zu holen? Ein schrecklicher Unfall macht die Wünsche schneller wahr, als Bess denken durfte, und weckt in ihr schlimmste Schuldgefühle. Vollständig gelähmt und ans Bett gefesselt, bangt Jan weniger um seine Lebensaussichten als darum, seine emotional so labile Frau könnte sich dem Zustand von sogenannter Normalität, zu dem sie endlich gefunden hat, jäh wieder entziehen. Ihr zu suggerieren, sie könne ihn wenn schon nicht körperlich, so wenigstens seelisch retten, indem sie sich ihm zu Willen anderen Männern hingäbe, bringt Bess in ein Dilemma von solcher Tragweite, daß sie daran zugrunde geht.

Auch Gott verstummt vor ihren verzweifelten Fragen und dem Zwiespalt, was denn richtiger sein möge: sich dem moralischen Druck religiöser Eiferer zu beugen und schmerzerfüllt, aber der Gemeinde wohlgefällig Jan dahinvegetieren zu lassen oder, gleichfalls unter Schmerzen und der Gemeinde zum Hohn, Jans vorgeblich sehnlichstem Wunsch zu willfahren, um ihm Linderung zu verschaffen. Unter Qualen hört Bess auf ihr reines Herz und prostituiert sich, von sexuell ausgehungerten Seeleuten so zugerichtet, daß sie stirbt. Man verweigert ihr zwar nicht das Begräbnis, doch der Priester erklärt die Sündige noch am offenen Grab als zur Hölle verdammt. Der Sarg allerdings, vor dem die Kirche engherzig versagt, ist mit Erde gefüllt. Die Arbeitskollegen haben zusammen mit Jan, der tatsächlich, wenn auch an Krücken, von den Toten auferstanden ist, die Leiche entwendet und Bess eine würdige Seebestattung zukommen lassen. Im Himmel jubiliert darüber großes Geläute, der glockenlosen und der Fähigkeit zum Mitleiden entwöhnten Gemeinde zur Mahnung.

Diesen letzten Überhöhungsdreh, realistisch ins Bild gesetzt, hätte der Regisseur sich sparen dürfen - was aber nichts daran ändert, daß "Breaking the Waves" unbedingt zu den Anwärtern auf die Goldene Palme gezählt werden muß. Wie einem Menschen seine Güte, oder besser noch: seine absolute Hinwendung ans Gute, zum Trauma werden kann und wie dieser Mensch an seiner Gutwilligkeit zerbricht, das machen Lars von Trier, seine in ihrer Glücks- und Leidensintensität phänomenale Schauspielerin Emily Watson und das ihr kaum nachstehende übrige Ensemble zum Exempel. HANS-DIETER SEIDEL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG