Es ist schwierig, bei diesem Tempo den verlorenen Vater zu finden: Joel Schumachers Film "Batman Forever"

Batman ist ein moderner Mythos, weil die Karriere der Figur in der Realität der Mediengesellschaft das Schicksal des Helden in Comic, Fernsehen und Film wiederholt. Seit Bob Kane den Fledermausmann im Mai 1939 auf seinen Jungfernflug schickte, haben Comictexter und Drehbuchautoren wieder und wieder erzählt, wie es dazu kam, daß der Millionär Bruce Wayne die Kappe mit den Spitzohren überzog und zum großen Lauschangriff auf das organisierte Verbrechen ansetzte. Diese origin stories variieren eine Urszene.

Bei einem Spaziergang durch die Straßen von Gotham wurden die Eltern Waynes von einem Räuber ermordet. Nur der Mond war Zeuge - und der kleine Bruce, der seitdem Rache sucht und keine Ruhe findet. Er machte es nicht den Schwalben nach, baute sich kein Nest, sondern tat es den Fledermäusen gleich, grub sich eine Höhle. Dort verbirgt er das Batmobil, das Batboot und das Batflugzeug. Wie der englische Premierminister Gladstone dem Drang nicht widerstehen konnte, nachts auf den Straßen von London gefallene Mädchen aufzurichten, so treibt den Nachtvogel von Gotham die Sorge um schutzlose Jungen auf seine Patrouillenflüge. Gegen den Nachtwächter der vaterlosen Gesellschaft sieht jeder Verbrecher wie ein Waisenknabe aus. Und dieselbe unwiderstehliche Macht, die den armen reichen Mann im Traum immer wieder an den Ort zurückführt, wo er Vater und Mutter verlor, verleitet die Regisseure dazu, den ersten Akt dieses Heldenlebens stets noch einmal neu zu inszenieren.

Das ewige Bemühen, wieder ganz von vorn zu beginnen, hat paradoxerweise den Effekt, daß gerade das Abgeleitete den Reiz des Produkts ausmacht. Der Mythos erzählt nicht einfach eine Geschichte; er erzählt auch, daß er diese Geschichte erzählt. Erst der Selbstbezug ermöglicht es ihm, sich in unendlicher Variation zu reproduzieren. Die ersten Erzähler sind selbst in die Erzählung eingegangen. Allerlei Anekdoten verknüpfen Batmans Vater Bob Kane mit seiner Kopfgeburt. Der rüstige Greis - vielleicht betreibt er Krafttraining mit Bathanteln - war auch bei "Batman Forever" als Berater beteiligt, dem dritten Film in der von Tim Burton mit "Batman" (1989) und "Batmans Rückkehr" (1992) eröffneten Serie.

Burton war eine genuin romantische Verschmelzung des Schauerlichen und des Ironischen gelungen. Schon die Comics der fünfziger und die Fernsehserie der sechziger Jahre hatten die ironische Erzählhaltung erprobt. Das Titelbild eines Comic-Heftes von 1966 zeigt ihn, wie er in der Bathöhle auf dem Batfernseher "Die Abenteuer von Batman" sieht. Der neue Film präsentiert eine neue Variante der Urgeschichte, aber sie bietet dem Zuschauer dasselbe Erlebnis, das Batman beim Betrachten der eigenen Abenteuer hat: Déjà vu. Die Grundidee des Films ist, daß Batman an einer gespaltenen Persönlichkeit leidet. Das ist so originell, als ließe man sich für einen neuen Rambo-Film einfallen, daß der Held von der Schußwaffe Gebrauch machen soll.

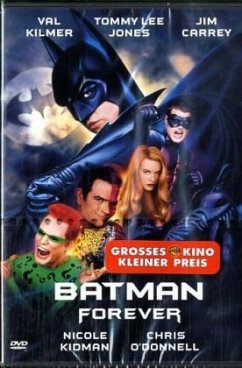

Da Batman zwei Seelen in seiner Brust gegen das Böse ins Feld schicken kann, erhält er aus dem Verbrecheralbum der Comics zwei Gegenspieler. Harvey Dent (Tommy Lee Jones) ist Two-Face, ein Staatsanwalt, der Batman dafür haftbar macht, daß bei einem Säureanschlag die Hälfte seines Gesichts entstellt worden ist, Dr. Jekyll und Mr. Hyde in einer Person. Dr. Edward Nygma (Jim Carrey), ein verrückter Wissenschaftler, der Bruce Wayne wie einen Vater verehrt, aber von ihm verstoßen wird, ist der Riddler, der Rätsel aufgibt und mit dem Äußersten droht, falls sie nicht gelöst werden. Außerdem hat das Drehbuch Batmans Gefährten reaktiviert, Dick Grayson alias Robin (Chris O'Donnell). Der junge Trapezkünstler muß miterleben, wie seine Eltern umgebracht werden. Rat und Trost findet er bei seinem Schicksalsgenossen Bruce Wayne.

Dieser wird statt von Michael Keaton nun von Val Kilmer verkörpert. Die Verwirrung, die diese spezielle Persönlichkeitsspaltung beim Zuschauer auslöst, wird gemildert dadurch, daß man meist nur die Lippen sieht und Batman nicht unbedingt so redselig ist wie Alfred Biolek. Der väterliche Schutz, den der exzentrische Millionär dem muskulösen Burschen anbietet, hat anders als im Comic nichts von der Doppeldeutigkeit jener protezione, die Don Giovanni der Zerlina verspricht. Robin hat seinen Beinamen The Boy Wonder verloren, die amerikanische Schwulenszene ein Rollenmodell. Auch ohne sexuelle Ambivalenz gleicht das Personal einem Käfig voller Narren. Die beiden Guten sind schizophren, die beiden Bösen sind schizophren. Man wartet die ganze Zeit darauf, daß die Psychologin Dr. Chase Meridian (Nicole Kidman) alle vier respektive acht zu einer Selbsthilfegruppe bittet.

Aber dafür bleibt keine Zeit vor lauter Verfolgungsjagden, Höhenflügen, Abstürzen und Explosionen. Für die visuellen Effekte zeichnet John Dykstra verantwortlich, Veteran des "Kriegs der Sterne". Wie lebende Kanonenkugeln werden die Figuren immer wieder durch enge Röhren geschossen; der Zuschauer erlebt den Film wie ein Videospiel, das sich permanent beschleunigt. Man kann diesen Höllenstürzen psychologische Plausibilität abgewinnen. Bruce Wayne leidet unter einem Geburtstrauma. Er hat seinen Eltern nie verziehen, daß sie ihn in die Welt geworfen haben. Jedesmal, wenn er sich im Batmobil aus der Bathöhle durch den Batkanal nach draußen schleudern läßt, wiederholt er den Sturz aus dem Mutterleib.

Durch die bodenlosen Röhren wird freilich auch die Logik in den Orkus gespült. Das wäre im Fall eines gewöhnlichen Actionfilms kein Einwand. Aber Batman unterscheidet sich dadurch von anderen Superhelden, daß er keine übernatürlichen Kräfte einsetzt, sondern nur Muskel- und Gehirnschmalz. In diesem Film ist der Vorsprung durch Technik so groß, daß wie beim Kaisermanöver Wilhelms II. der Sieger immer schon vorher feststeht.

Sowohl Two-Face als auch der Riddler sind Intellektuelle, nicht unähnlich Professor Moriarty, dem Napoleon des Verbrechens. Die Ehre des Detektivs hätte gefordert, sie mit List zu besiegen. Die Fragen des Riddlers sind Scheinfragen, ihre Lösung ist beliebig. Das hätte eine schöne Pointe sein können, die Enthüllung jener Erkenntnistheorie, die der Herrschaft des Verbrechens in Gotham entspricht: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Doch für solche Erwägungen bleibt eben keine Zeit. Das Spiel von Frage und Antwort braucht aber Zeit, wenn es spannend sein soll. Hier kommt es auf die Antworten nicht an, weil der Zuschauer weiß, daß die Schießerei sowieso weitergeht.

Auch Two-Face brauchte Zeit, um seine diabolische Genialität zu entfalten. Er geht nämlich nach der Methode des Knoblismus vor. Vor jeder Entscheidung wirft er eine Münze: Die eine Seite ist glatt, die andere verschrammt. Er will die Zeit also anhalten, mit der Möglichkeit spielen, sich doch noch gegen das Böse zu entscheiden. Wie in der Figur des Riddlers liegt auch hier die Gefahr für die Gesellschaft im Zufälligen, im Dezisionistischen und Kontingenten der modernen Welt. Obwohl in Gotham die "Anarchie der Zeichen" (Jean Baudrillard) herrscht und Gangs die Straßen regieren, deren Mitglieder mit Leuchtfarben bemalt sind, wird das semiotische Chaos hier nicht wie in "Pulp Fiction" oder "Natural Born Killers" als Signatur der Gegenwart lesbar. Der dämliche Determinismus der Spezialeffekte garantiert die Berechenbarkeit des Nervenkitzels. Man kann es mit der Technik eben doch übertreiben. Auch das Batmobil kann gegen einen Baum rasen.

Das Scheitern mag man auch aus der Doppelspitze der Produktion erklären. Nicht Tim Burton hat diesen Film inszeniert, sondern Joel Schumacher. Dieser wollte verständlicherweise eine andere Ästhetik ausprobieren als der Meister des American Gothic, der Spannung auch durch Verzögerung erzeugt. Doch der vom Thron gestoßene Vater des neuen Batman-Stils ist als Übervater wiedergekehrt, als Produzent. So erinnert Schumachers Film an einen Burton-Film im Schnelldurchlauf. Diese Persönlichkeitsspaltung kennen wir von Batman. Bruce Wayne mag seinen Vater umgebracht haben, wie dieser Film in seiner Version der Ursprungsgeschichte andeutet. Losgeworden ist er ihn nicht. PATRICK BAHNERS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG