Amélie hat ihre eigene fabelhafte Welt. Sie liebt die kleinen Dinge, die leisen Töne, die zarten Gesten. Sie hat ein Auge für Details, die jedem anderen entgehen und einen Blick für magische Momente, die flüchtiger sind als ein Wimpernschlag. Amélie hat den Kopf über den Wolken, und steht dennoch mit beiden Beinen auf der Erde. Ihr kleines Universum ist bevölkert von suizidgefährdeten Goldfischen, gescheiterten Genies, sehnsuchtskranken Hypochondern und anderen skurrilen Gestalten. Als sie eines Tages beschliesst, als gute Fee in das Leben ihrer Mitmenschen zu treten, weiß sie genau, was sie zu tun hat: Sie schickt einen Gartenzwerg auf Weltreise, zaubert jahrzehntelang verschollenen Liebesbriefe wieder herbei und wird zum Schutz- und Racheengel in einer Person. Nur wenn es um ihr eigenes Glück geht, steht Amélie sich selbst im Weg. Und als sie sich in den schüchternen Nico verliebt, weiß sie sich kaum noch einen Rat - bis ihr ein guter Geist auf die Sprünge hilft...

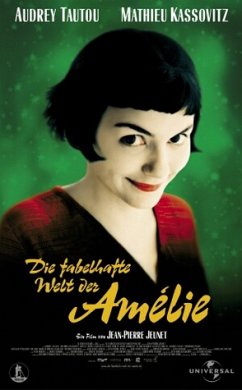

Jean-Pierre Jeunets Ode auf die Französin in uns allen: "Die fabelhafte Welt der Amélie" im Kino

Wenn man einen Film kritisiert, der anderswo schon vielen Leuten gefallen hat, ist man immer in der Rolle des Spielverderbers. Im Fall von Jean-Pierre Jeunets "Die fabelhafte Welt der Amélie" kommt erschwerend hinzu, daß die größte deutsche Nachrichtenagentur alle Einwände gegen "Amélie" im voraus geächtet hat. Am Sonntag verbreitete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) einen Bericht, in dem das "kleine Meisterwerk ohne Gesellschaftskritik" gefeiert wird. Darin heißt es, der Film habe, wie bei großen Publikumserfolgen üblich, "das Mißtrauen der besonders kritischen Kritiker" auf sich gezogen. Ein Rezensent des französischen Magazins "Les Inrockuptibles" habe Jeunets Werk gar als "Masturbation der Nationalidentität" bezeichnet. Andere Lästermäuler hätten "Amélie" vorgeworfen, ein von Arabern, Obdachlosen und Homosexuellen gereinigtes Montmartre-Viertel zu zeigen. "Also geriet der Kassenschlager in die typische intellektuelle Mühle der Franzosen." Das soll in Deutschland nun nicht passieren. Tatsächlich ist von der deutschen Filmkritik keine Attacke auf "Amélie" zu erwarten. Schließlich haben wir uns noch kaum von Michael "Bully" Herbigs "Schuh des Manitu" erholt, diesem deutschen Kassenerfolg des Jahres, gegen den "Amélie" allerdings ein veritabler Kunstfilm ist.

Freuen wir uns also mit dpa auf das Märchen von "Amélie". Sieben Millionen Franzosen können nicht irren. Und die Masturbation einer Nationalidentität kann uns diesmal wirklich niemand ankreiden, weil es eben nicht unsere eigene ist. Diese wurde zuletzt vor sieben Jahren in Sönke Wortmanns "Der bewegte Mann" gründlich gestreichelt. Auch Wortmanns Film hatte damals gut sieben Millionen Zuschauer. Sieben Millionen, das scheint die nationale Identitätsziffer im Kino zu sein, diesseits und jenseits den Rheins. Es sei denn, die Franzosen brächten es diesmal auf acht.

In der ersten Einstellung des Films "Die fabelhafte Welt der Amélie" sieht man, wie eine Fliege überfahren wird. In einem Pariser Ausflugsrestaurant bauschen sich die Tischdecken im Wind, ein dicker alter Mann streicht die Nummern seiner toten Freunde aus seinem Telefonbuch, und in einer französischen Kleinstadt wird Amélie Poulain gezeugt. Dies alles, erklärt uns ein unsichtbarer Erzähler mit dem milden Mahagonibaß des späten Elmar Gunsch, geschieht gleichzeitig. So muß man auch den ganzen Film betrachten: als eine Sammlung von Bildern, ein Filmbilderbuch, in dem die geschichtliche Zeit keine Rolle spielt. Das Paris Amélie Poulains könnte auch das Paris des Vaters Goriot oder des Glöckners Quasimodo sein, es hat sich nur zufällig ins Medienzeitalter verirrt. Dort aber bekommt es von Jeunet eine ordentliche digitale Dauerwelle verpaßt.

Schon Amélies Kindheit ist voller Zeichen und Wunder. Einmal erscheint am Himmel eine Wolke in Hasenform, und das Mädchen fotografiert sie. Ein andermal wird Amélies Mutter vor der Kathedrale von Notre-Dame von einer herabstürzenden Selbstmörderin zerdrückt. Später wird man sprechende Paßfotos sehen, eine plaudernde Nachttischlampe, den verborgenen Schlüssel in Amélies Tasche und Amélies eigenes glutrotes Herz. Da ist Amélie Poulain schon erwachsen, doch der Film bleibt Kind. Es gibt nichts, was er nicht zeigen, keine Grenze, die er nicht überschreiten, überschwimmen, überfliegen kann, aber sein Zaubern hat keine Funktion, es ist immer nur Ornament. Ein kindlicher Stolz auf das Machenkönnen beseelt "Amélie", eine manchmal leise, öfter laute Freude am Herzeigen der eigenen Kniffe. Für das, was die Amerikaner Cartoon nennen, gibt es das schöne deutsche Wort "Zeichentrickfilm". Selten war es für einen Nichtcartoon treffender als hier: "Amélie" ist ein Film, der mit Zeichen trickst, ein Stück Hyperkino, in dem kein Bild auf dem anderen bleibt.

Als Amélie Poulain herangewachsen ist, beschließt sie, die Welt zu verbessern. In einem Mauerspalt ihrer Wohnung findet sie einen Schuhkarton mit Kindheitsreliquien und bringt ihn seinem Besitzer, einem gewissen Bretodeau, zurück. Madeleine, die Concierge des Hauses, in dem Amélie wohnt, leidet darunter, daß sie von ihrem Ehemann wegen einer anderen Frau verlassen wurde; Amélie fälscht einen Brief des toten Gatten, der die Concierge mit ihm versöhnt. Lucien, der Gehilfe des Gemüsemanns an der Ecke, leidet unter den Launen seines Chefs; Amélie erteilt dem Gemüsehändler eine Lektion. Gina, Amélies Kollegin im Café "Les Deux Moulins", leidet unter der Eifersucht ihres Exfreundes Joseph; Amélie sorgt dafür, daß sich Joseph in eine andere Frau verliebt. Amélies Nachbar Dufayel leidet an der Glasknochenkrankheit; Amélie schickt ihm Videokassetten mit Fundstücken aus dem Fernsehalltag. Und woran leidet Amélie? An ihrem Alleinsein. Jeunet bringt sie mit Nino zusammen, einem Jungen, der Paßbilder sammelt, die andere Leute am Automaten liegengelassen haben, und sein Geld in einem Pornoladen verdient.

Nicht jede Geschichte in "Amélie" geht glatt auf. Aber die Bilder haben eine Glätte, daß man auf ihnen eislaufen möchte. Da ist keine Einstellung, die nicht für das wirbt, was sie zeigt. Ein Geschichtsprofessor, den die Reporter der Zeitung "Libération" auf der Straße vor dem Kino ansprachen, pries "Amélie" als Befreiung von der "Tyrannei der Werbung, der Börsenkurse, der politischen Korruption, der Gewaltvideos und der Fernsehshows". Der Mann hat Jeunets Botschaft verstanden, ohne über ihre Form nachzudenken. Denn das Paris, das "Amélie" zeigt, paßt nur allzugut zur Börse, zum Fernsehen und zur Politik. Es ist das Paris der Werbespots für Rohmilchkäse, Landwein und blaue Gauloises, in dem die Makler und die Gemakelten, die audiovisuellen Tyrannen und ihre Opfer sich von den Zumutungen des Lebens erholen. Früher war, nach einem Bonmot von Billy Wilder, das Paris der Paramount am pariserischsten, heute ist es die Café-crème-Metropole des neuen französischen Wohlfühlkinos à la Jeunet.

In seinem Spielfilmdebüt "Delicatessen" (1991) hat Jeunet, gemeinsam mit dem Comiczeichner Marc Caro, schon einmal eine Welt aus Stereotypen entworfen. Damals waren sie schwarz, heute sind sie rosa. "Amélie" ist die Kitschvariante von Louis Malles "Zazie" (1960), so wie "Delicatessen" das Negativ von René Clairs "Unter den Dächern von Paris" (1930) war. Was Malle surrealistisch zersprengte, baut Jeunet illusionistisch wieder auf. Er setzt die Stadt aus ihren Klischees und die Figuren aus ihren Ticks zusammen: Eine hört gerne Knochen knacken, ein anderer räumt gern seinen Werkzeugkasten auf, und Amélie schaut am liebsten den Zuschauern im Kino zu. Dafür haßt sie es, wenn die Figuren in alten Tonfilmen beim Autofahren nicht auf die Straße schauen. Auch Jeunet haßt das Unperfekte, das naive Spiel mit dem Glauben an die Bilder. Deshalb wirkt sein Film bei aller Märchenhaftigkeit so abgebrüht, so traumlos virtuos.

Daß man "Amélie" dennoch sehen muß, liegt an Audrey Tautou. Anders als das deutsche hat das französische Kino noch immer die Fähigkeit, Frauengesichter zu erwecken - die junge Isabelle Adjani bei Truffaut, die zwanzigjährige Juliette Binoche bei Godard und nun Audrey Tautou bei Jean-Pierre Jeunet. Die Freude, ihr beim Spielen zuzuschauen, wiegt die Auswüchse jener Effekthascherei auf, die sie nicht zum Spielen kommen läßt. Amélie Poulain mag eine Lüge sein, Audrey Tautou ist echt.

Als Amélies Vater in seinem Witwerdasein zu ersticken droht, schickt Amélie seinen Gartenzwerg auf die Reise. Aus Rio, Tokio, Angkor Wat, aus allen Himmelsrichtungen des zeitgenössischen Ferntourismus sendet der Zwerg, von einer Stewardeß assistiert, seine Urlaubsgrüße. Schließlich hält es der Vater nicht mehr aus und packt die Koffer. Wenn Jeunets Ansichtskarte aus Paris ein paar Zuschauer dazu brächte, auch wieder in andere Weltgegenden des Kinos zu reisen, wäre das nicht der schlechteste Effekt dieses Films.

ANDREAS KILB

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG