seinerzeit die "Gefährliche Geliebte" desselben Autors, die seinerzeit das "Literarische Quartett" sprengte, wird der neue alte Roman wohl kaum sorgen.

Murakamis Helden sind Einzelgänger in einem Land, das immer noch von Gruppenidentitäten bestimmt wird; sie sind Herumtreiber in einer konformistischen Arbeitsgesellschaft; daß sie ihren Sitz im Leben noch nicht gefunden haben und ihn auch nicht allzu intensiv suchen, macht sie zu Projektionsfiguren einer ganzen Generation: Murakami ist in Japan ein Star mit Millionenauflagen.

Auch der Ich-Erzähler im "Schafsmann" gehört zur Spezies derjenigen, die sich nicht im Hamsterrad von "boulot - metro - dodo", wie die Franzosen sagen würden (etwa schaffen - sich in die U-Bahn quetschen - pennen) abstrampeln wollen. Eigentlich ist er freier Journalist, Restaurantkritiker für diverse Magazine mit zahlreichen gutdotierten Aufträgen; aber seine Arbeit befriedigt ihn nicht, er bezeichnet sie als "kulturelles Schneeschaufeln", mechanisch und geistlos. Sie hat nichts mit ihm zu tun, allerdings weiß er auch nicht, was überhaupt mit ihm zu tun haben könnte.

Als die Handlung einsetzt, hat der Erzähler gerade beschlossen, eine Auszeit zu nehmen. Er mietet sich im Hotel Delfin in Sapporo ein, wo er früher einige Tage mit einer geheimnisvollen Geliebten verbracht hat. Damals war das Hotel eine Bruchbude mit originellen Bewohnern und einem Sammelsurium musealer Ausstattungsstücke, darunter auch "ausgestopfte Schafe und muffige Felle in düsteren Korridoren, schimmlige Akten und verblichene Fotografien". Die Geliebte verschwand damals über Nacht, und jetzt ist auch das Hotel von damals nicht mehr da: An seiner Stelle erhebt sich ein sechsundzwanzigstöckiges Hochhaus. Nur nachts, manchmal, lebt das alte "Delfin" wieder auf, weht den Erzähler unversehens im stockdunklen sechzehnten Stock der modrige Geruch von einst an.

Hier könnte Murakami aufs Horrorgleis wechseln, und ein paarmal zeigt er auch die Instrumente des Genres vor: tapsende Geräusche eines undefinierbaren Wesens, das näher und näher kommt; ein Zimmer mit sechs Skeletten; rätselhafte Todesfälle, eine "andere Welt", aus der ihn Nachrichten und Lockrufe erreichen und in die er - ist's Traum, ist's Wirklichkeit - übertreten kann wie Harry Potter auf Bahnsteig Neundreiviertel. Aber die Beharrungskräfte der Realität sind stärker für Helden und Autor, sie tragen die Namen von Mode- und Automarken, von Popsongs und von Mädchen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Käuflichkeit. Einige sind ebenfalls mit medialen Fähigkeiten begabt, sie sehen und spüren, was nicht ist, aber eintreffen könnte.

So kommt es zu Allianzen der Einzelgänger und Sonderlinge; mit der dreizehnjährigen Yuki, einer wohlstandsverwahrlosten Großstadtgöre, fährt er mit dem Auto durch die Gegend; Yumioshi, die bebrillte Empfangsdame des neuen "Delfin", die die Arbeit und den Arbeitgeber über alles stellt, wird er vielleicht sogar heiraten. Am Ende ist der Erzähler "in der Wirklichkeit angekommen". Auf der Strecke geblieben sind seine Albträume, diverse Nebenfiguren, allerlei Erzählstränge und Motive und vor allem die Ahnung - die Furcht? die Hoffnung? -, daß es noch mehr geben könnte als das, was ist.

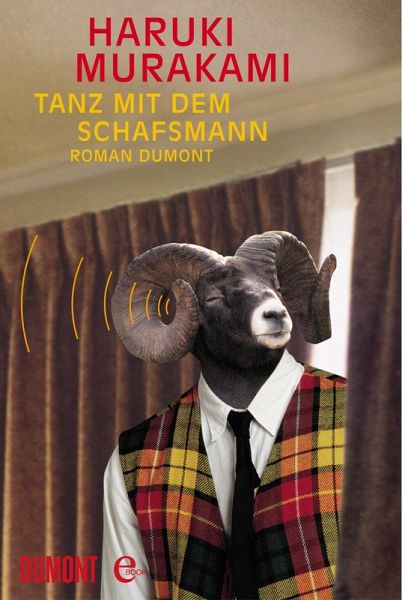

Murakamis "Tanz mit dem Schafsmann" erzählt also die Geschichte einer Heimholung ins Alltägliche; die schillernde, nie ganz faßbare Aura des Unheimlichen, die den Helden umgibt, verschwindet wie ein zubetoniertes Kellergeschoß. Natürlich kann man das, je nach Standpunkt, als Geschichte einer Verdrängung oder einer Reifung lesen; beides täte diesem Roman wohl zu viel Ehre an. Dazu ist er zu wenig genau und konsequent gearbeitet. Gewiß verschafft die Ich-Erzählung dem Autor die Lizenz zum Schwafeln, aber wenn er sie nutzt, ist es der Leser, der die Folgen zu tragen hat. Den stört bald der penetrante Kurzsatzstil, und die minutiöse Notierung aller Phasen noch der unscheinbarsten Handlungen macht ihn zusehends ungeduldig. Die Erfindung des "blanc", des kunstvollen Weglassens, das Gustave Flaubert zur Meisterschaft geführt hat, steht diesem belesenen Autor (er hat unter anderem Fitzgerald, Carver und Capote ins Japanische übersetzt) offensichtlich noch bevor.

"Ich habe es so satt, was ich tue", sagt der Erzähler an einer Stelle. Manchem Leser wird ein ähnlicher Stoßseufzer entfahren - ist er doch erst auf Seite 137 angekommen; unzählige sprachliche Banalitäten à la "er war kein übler Kerl" oder "ich fühlte mich völlig kaputt" stehen ihm noch bevor. Er sei völlig unzufrieden mit seinen früheren Werken, hat Murakami kürzlich in einem Interview geäußert. Man wird ihm nach der Lektüre dieses Romans, in dem nur die Bubble-Economy brodelt und zischt, nicht heftig widersprechen wollen.

MARTIN EBEL

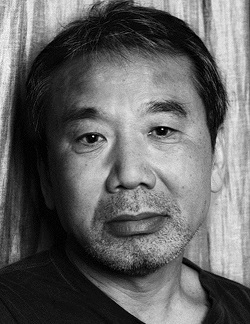

Haruki Murakami: "Tanz mit dem Schafsmann". Roman. Aus dem Japanischen übersetzt von Sabine Mangold. DuMont Literaturverlag, Köln 2002. 460 S., geb., 24,90

.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.04.2002

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.04.2002