über die Mafia vorlegt.

Der Titel ist Programm. In "Mafia-Leben" eröffnet Varese, der aus Ferrara stammt und Kriminologie an der Universität Oxford lehrt, seinen Lesern Einblicke in das Alltagsleben von Mafiosi auf der ganzen Welt, um so von unten her aufzuschlüsseln, wie das geht - eine Parallelgesellschaft schaffen, Märkte beherrschen, die Politik infiltrieren, das Finanzwesen unterwandern, erst einen Block, dann eine Stadt, schließlich ganze Regionen. Oder Volkswirtschaften in den Würgegriff nehmen und Kontinente umspannende Verbindungen knüpfen.

"Mit diesem Buch möchte ich den menschlichen Aspekt krimineller Verschwörungen in den Vordergrund rücken", schreibt Varese in der Einleitung - und begibt sich auf einen Weg der Entzauberung, nicht der Einfühlung. Mafiosi, zeigt er anhand zahlreicher Beispiele, sind keine Supermänner. Ihr Leben ist nicht glamourös. Sie führen ein Dasein im Untergrund, beherrscht von erbarmungsloser Brutalität, der Angst vor Entdeckung und Gefängnisaufenthalten. Ihr Familienleben ist vergiftet von der Zugehörigkeit zu einer Verbrecherorganisation. Das gilt für Mitglieder der sizilianischen Cosa Nostra ebenso wie für jene der italo-amerikanischen Mafia, der japanischen Yakuza, der Triaden von Hongkong und die der russischen Wory.

Sie alle sind Gegenstand der Forschungen Vareses, und in "Mafia-Leben" unterzieht er ihre Riten und Praktiken einer vergleichenden Analyse. Aus zwei Quellen speisen sich seine Erkenntnisse: Aus Beweismaterial der Strafverfolgung, also Gerichtsakten zurückliegender Mafiaprozesse, darüber hinaus aus Interviews, die der Kriminologe mit Mafiosi geführt hat. Wobei er deutlich macht, dass er ihnen gegenüber zu seinem eigenen Schutz stets den "akademischen Simpel" markiert und niemals nach spezifischen Details fragt, also genau das vermeidet, was investigative Journalisten und Polizisten tun. Varese will bei seinem Gegenüber kein "Gefühl der Bedrohung" aufkommen lassen. Und keinesfalls dürfe man Abscheu zeigen, wolle man mehr als ausweichende Antworten bekommen.

Diese Arbeitsweise wird auch in der Temperatur des Buches spürbar. Varese beschreibt die Machenschaften von Verbrecherorganisationen mit der interessierten Kühle eines Wissenschaftlers, der sich ebenso gut mit tropischen Insekten befassen könnte - kenntnisreich, detailliert, emotionslos. Während die Schriften von Italiens wohl berühmtestem Mafia-Rechercheur Roberto Saviano vor innerer Beteiligung glühen und vom literarischen Talent ihres Autors zeugen, der Tatsachen mit Fiktionen amalgamiert, um kriminelle Strukturen sichtbar zu machen, und dabei Ross und Reiter nennt (was ihm Todesdrohungen der Camorra einbrachte), bietet Varese das denkbar schärfste Kontrastprogramm.

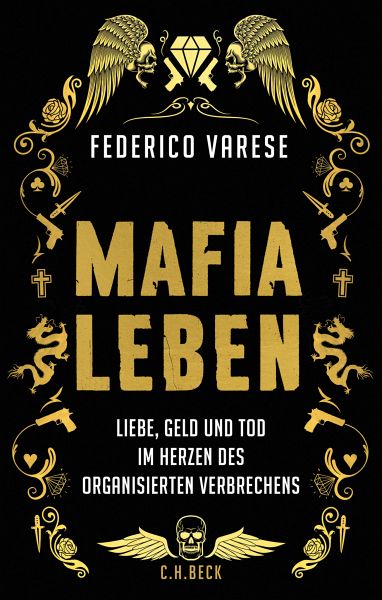

Er versammelt Fakten. Er schreibt sachlich, trotz eingestreuter Reportageelemente erzählerisch unambitioniert und zuweilen redundant. Dennoch lässt sich "Mafia-Leben" mit Gewinn lesen; zuweilen ist es sogar so kriminell poppig, wie der mit goldenen Mafia-Symbolen prunkende Einband verspricht. Varese entfaltet eindrucksvoll, wie sich die bizarren Rituale gleichen, mit denen neue Mitglieder als Mafiosi gleichsam "geboren" werden. Heiligenbilder verbrennen, sich tätowieren lassen: Ob in New York, Palermo oder Perm, pseudoreligiöse Symbolik und der Kult der Maskulinität verleihen einem Verbrecherbund pseudoreligiöse Scheinwürde. Absolute Unterordnung nach innen, absolute Verschwiegenheit nach außen, Bereitschaft zum Mord: Auch die Regeln und hierarchischen Strukturen ähneln einander, ebenso wie die Umgebung, in denen mafiöse Vereinigungen blühen.

Wann immer eine Gesellschaft von Umbrüchen erfasst wird, die ihre wirtschaftliche Ordnung erschüttern, die staatliche Macht schwächen und Märkte freigeben, in denen illegale, aber stark nachgefragte Waren gehandelt werden, schlägt die Stunde der Mafia. Das war in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion so, in Amerika zur Zeit der Prohibition, in Sizilien während des Untergangs des Feudalsystems und nach dem Zweiten Weltkrieg. Varese erklärt am Beispiel Italiens, wie die Mafia Einfluss auf Politiker nimmt, aber auch mit der Globalisierung kämpft. Wir lernen einen Triadenboss kennen, der einen Spielfilm über sich produzierte, und erfahren, welche Mafiafilme Mafiosi schätzen. Beispiele aus der Welt der Yakuza zeugen vom Aufstieg der Frauen im Geschäft.

Wie demokratische Staaten das System der Mafia austrocknen können? Durch hartnäckige Überwachung, Verhaftungen und ein effektives Justizsystem, durch Integration in eine Zivilgesellschaft, die niemanden zurücklässt, sagt Varese. Er weiß aber auch, dass es noch mehr braucht: Helden. Menschen, die sich Verbrechern entgegenstellen - wie der Aktivist Giuseppe Impasto, der einst im Lokalradio die Mafia anprangerte. 1978 bezahlte er dafür mit dem Leben.

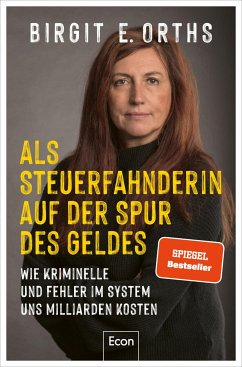

Federico Varese: "Mafia-Leben". Liebe, Geld und Tod im Herzen des organisierten Verbrechens.

Aus dem Englischen von Ruth Keen und Erhard Stölting. C.H. Beck Verlag, München 2018.

353 S., Abb., geb., 24,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2018