Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 68,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

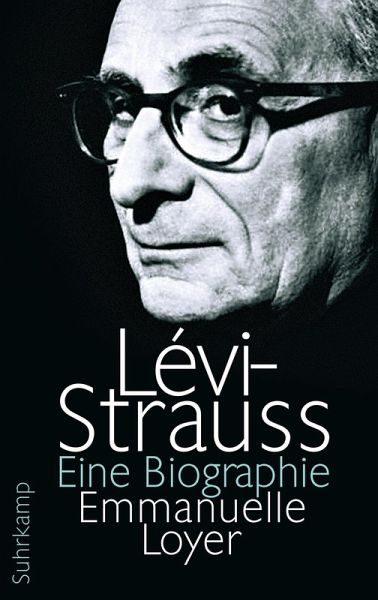

Wissenschaftler, Schriftsteller, Melancholiker, Ästhet - Claude Lévi-Strauss (1908-2009) hat nicht nur Wissenschaftsgeschichte geschrieben, sondern auch unseren Blick auf uns selbst und auf die Welt verändert. In ihrer preisgekrönten Biographie durchmisst die Historikerin Emmanuelle Loyer das Leben und den intellektuellen Werdegang des weltberühmten Anthropologen. Auf Basis bisher unveröffentlichter Quellen schildert Loyer fesselnd die Persönlichkeit und die Entwicklung von Lévi-Strauss: seine Kindheit im jüdisch assimilierten Elternhaus, seine vielversprechende Jugend- und Studienzei...

Wissenschaftler, Schriftsteller, Melancholiker, Ästhet - Claude Lévi-Strauss (1908-2009) hat nicht nur Wissenschaftsgeschichte geschrieben, sondern auch unseren Blick auf uns selbst und auf die Welt verändert. In ihrer preisgekrönten Biographie durchmisst die Historikerin Emmanuelle Loyer das Leben und den intellektuellen Werdegang des weltberühmten Anthropologen. Auf Basis bisher unveröffentlichter Quellen schildert Loyer fesselnd die Persönlichkeit und die Entwicklung von Lévi-Strauss: seine Kindheit im jüdisch assimilierten Elternhaus, seine vielversprechende Jugend- und Studienzeit sowie seine ersten politischen und intellektuellen Suchbewegungen. Es folgen die inzwischen legendäre Expedition ins Innerste Brasiliens, das Exil in Amerika, die Begründung des Strukturalismus. Nach dem Krieg und der Rückkehr nach Frankreich beginnt die Zeit des Schreibens, des Ruhms und der Ehrungen. Die Traurigen Tropen erscheinen und werden ein Welterfolg. Lévi-Strauss avanciert zu einem französischen Nationalhelden. Doch in seinen vielfältigen öffentlichen und politischen Interventionen bewahrt er sich stets den »Blick aus der Ferne«. Loyers Biographie erzählt von einem Leben als intellektuellem Abenteuer - einem Abenteuer, das fortwirkt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 47.36MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

Emmanuelle Loyer, geboren 1968, ist Professorin für Zeitgeschichte an der Grande École Sciences Po Paris. Für ihre Biographie von Claude Lévi-Strauss wurde sie 2015 mit dem Prix Femina essai ausgezeichnet.

Produktdetails

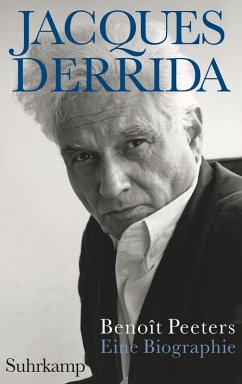

- Verlag: Suhrkamp Verlag

- Seitenzahl: 1000

- Erscheinungstermin: 11. September 2017

- Deutsch

- ISBN-13: 9783518737774

- Artikelnr.: 48999846

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2017Heiratsfragen können sehr weit führen

Vom brasilianischen Urwald zu den Unsterblichen der Akademie: Emmanuelle Loyers großartige Biographie von Claude Lévi-Strauss.

Von Karl-Heinz Kohl

Claude Lévi-Strauss zählte schon zu seinen Lebzeiten zu den großen Autoren des vorigen Jahrhunderts. Als er 2009 im Alter von hundert Jahren starb, war es um ihn allerdings bereits merklich ruhiger geworden. Doch bahnt sich mittlerweile eine Renaissance an, die manchmal weniger dem Werk als der Person selbst gilt. Philosophen entdecken in ihm den kritischen Zeitdiagnostiker, der den distanzierten Blick des Ethnologen auf die eigene Gesellschaft richtet, Literaturwissenschaftler den Schriftsteller, dessen Nähe zum Surrealismus

Vom brasilianischen Urwald zu den Unsterblichen der Akademie: Emmanuelle Loyers großartige Biographie von Claude Lévi-Strauss.

Von Karl-Heinz Kohl

Claude Lévi-Strauss zählte schon zu seinen Lebzeiten zu den großen Autoren des vorigen Jahrhunderts. Als er 2009 im Alter von hundert Jahren starb, war es um ihn allerdings bereits merklich ruhiger geworden. Doch bahnt sich mittlerweile eine Renaissance an, die manchmal weniger dem Werk als der Person selbst gilt. Philosophen entdecken in ihm den kritischen Zeitdiagnostiker, der den distanzierten Blick des Ethnologen auf die eigene Gesellschaft richtet, Literaturwissenschaftler den Schriftsteller, dessen Nähe zum Surrealismus

Mehr anzeigen

oft übersehen wurde.

Die großartige Biographie der französischen Historikerin Emmanuelle Loyer kommt daher zum richtigen Zeitpunkt. Die wichtigsten Etappen des langen Lebenswegs von Lévy-Strauss sind zwar aus seinen biographischen Selbstzeugnissen bereits bekannt: die knapp zwei Jahre, die er nach seinem Studium an einem französischen Provinzgymnasium Philosophie unterrichtete; seine Berufung auf eine Professur in São Paulo, die Expeditionen, die er von dort aus zu den Indianervölkern des Mato Grosso unternahm; die dramatische Flucht ins Exil und schließlich die Pariser Jahre, in denen er mit dem Strukturalismus ein neues Paradigma der Humanwissenschaften schuf. Doch gelingt es Emmanuelle Loyer durch die Auswertung zahlreicher bisher unbekannter Dokumente, auf viele dieser Episoden ein neues Licht zu werfen. Bisweilen demystifiziert sie die Selbststilisierungen, zu denen Lévi-Strauss manchmal neigte, weit öfter aber bewundert sie ihn für die Tatkraft, mit der er seine Ziele erreichte.

Die äußeren Umstände eines Forscherlebens hat Lévi-Strauss selbst einmal als "taubes Gestein" bezeichnet, das auf dem Weg zur Wahrheit nur hinderlich sei. Gerade diese Umstände aber werden für Emmanuelle Loyer zum eigentlichen Schlüssel für sein Werk. Dabei geht sie weit zurück, bis zur Herkunft seiner Vorfahren, die aus dem Elsass stammten und denen es nach der Erlangung der rechtlichen Gleichstellung der Juden gelang, sich schnell einen Platz in den höheren Etagen der französischen Gesellschaft zu sichern. Erstaunlich ist etwa die Karriere seines Urgroßvaters Isaac Strauss, der 1828 aus der Provinz nach Paris zog, dort zum gefeierten Komponisten aufstieg und sogar die Leitung der Oper übernahm. Die Liebe zur Musik sollte auch noch sein Urenkel teilen, der seine Abhandlung über die indianische Welt der Mythen zu den Klängen von Richard Wagners Opern zu verfassen pflegte.

Als er 1908 geboren wurde, hatte das Glück die Familie freilich schon wieder verlassen. Sein Großvater konnte zwar zunächst an der Börse reüssieren, verlor sein beträchtliches Vermögen aber wieder. Seinem Vater, einem wenig erfolgreichen Kunstmaler, bereitete es einige Mühe, seine Familie zu ernähren. Doch konnte er meist auf die finanzielle Unterstützung seiner weitverzweigten Verwandtschaft zurückgreifen, wobei ihm zugutekam, dass er seine patrilaterale Kusine zweiten Grades geheiratet hatte. Über diese und andere weltweit verbreitete Formen der Heiratsallianz schrieb Lévi-Strauss dann vierzig Jahre später sein erstes großes ethnologisches Werk. Die Bedeutung verwandtschaftlicher Beziehungen war ihm schon von früher Kindheit an geläufig.

Gekonnt fängt Loyer auch die politische Atmosphäre der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein, in der Lévi-Strauss sich für die Schriften von Karl Marx begeistert, einer sozialistischen Arbeiterpartei beitritt und zeitweise sogar Generalsekretär ihrer Studentenvereinigung wird. Es hätte ihm mithin auch eine politische Laufbahn offengestanden, doch nahm er stattdessen das Angebot an, sich einer Delegation jüngerer Wissenschaftlern anzuschließen, die 1935 von den französischen Kulturbehörden an die neu gegründete Universität von São Paulo geschickt wurde. Lévi-Strauss hält dort Vorlesungen in Ethnologie, obgleich er auf diesem Gebiet eigentlich Autodidakt war. Die langen Semesterferien nutzt er, um zusammen mit seiner Frau Dina Reisen in das Landesinnere zu unternehmen. Im Mato Grosso studiert er die dualen Organisationsformen der Bororo, denen er wichtige Anregungen für die Entwicklung seiner strukturalistischen Theorien verdankt. Gegen Ende seines Aufenthalts unternimmt er zusammen mit drei weiteren Wissenschaftlern eine halbjährige Expedition zu den bis dahin kaum kontaktierten Nambikwara. Doch sie endet in einem Desaster. Die sprachliche Kommunikation mit den Mitgliedern dieser Gruppe von nomadisierenden Jägern und Sammlern erweist sich als nahezu unmöglich. Zwischen den Expeditionsteilnehmern kommt es immer wieder zu Konflikten. Schließlich breitet sich eine schwere Augeninfektion aus, an der auch seine Frau erkrankt, die halberblindet nach São Paulo und von dort aus nach Paris zurückreist. Das Ende der Expedition bedeutet auch das Ende ihrer Ehe. Über ihre Beteiligung an seinen ethnographischen Forschungen hat er sich später ausgeschwiegen.

Die Jahre des amerikanischen Exils verschlagen ihn wiederum in ein ganz anderes soziales Milieu. In New York unterhält er enge Kontakte zu den amerikanischen Kollegen, die ihm ein Einreisevisum und eine Stelle an der New School for Social Research verschafft hatten. Die anderen französischen Exilanten bleiben dagegen unter sich und sehnen den Zeitpunkt herbei, zu dem sie wieder in ihr Vaterland zurückkehren können. Für Lévi-Strauss aber beginnen in New York die produktivsten Jahre.

In den ruhigen Räumen der Public Library beginnt er mit den Vorstudien zu seiner Abhandlung über die elementaren Verwandtschaftsstrukturen. Ein "großes Buch" sei im Entstehen begriffen, so schreibt er 1943 in einem Brief an seinen Mentor Paul Rivet, das den jungen französischen Ethnologen nach dem Krieg den Anschluss an die internationale Entwicklung des Faches ermöglichen werde. An Selbstvertrauen hat es Lévi-Strauss nie gemangelt. Von seiner eigenen Bedeutung war er schon zu einer Zeit überzeugt, zu der er noch nicht sehr viel mehr vorzulegen hatte als ein paar, allerdings originelle wissenschaftliche Aufsätze.

Seine hohen Erwartungen wurden jedoch enttäuscht, als er 1949 endgültig nach Frankreich zurückkehrte. Obgleich er mit der Einreichung seiner "Elementaren Strukturen" als Thèse d'Etat eigentlich alle formalen Voraussetzungen erfüllt hatte, blieb die Berufung auf eine Professur zunächst aus. Loyer zeigt, wie schwierig sich in den Nachkriegsjahren auch in der französischen Gesellschaft die Reintegration der Exilanten gestaltete. In den Universitäten herrschte zum Teil noch der Geist von Vichy. Ein unterschwelliger Antisemitismus kam hinzu.

Der Durchbruch gelang Lévi-Strauss erst, nachdem er 1955 seinen Reisebericht "Traurige Tropen" veröffentlicht hatte. Paradoxerweise war es gerade diese, keinem der üblichen Genres eindeutig zuordenbare und von der Literaturkritik begeistert gefeierte autobiographische Abhandlung, die ihm die lange ersehnte akademische Laufbahn eröffnete. Endlich erhielt er die Professur am Collège de France, um die er sich bereits zwei Mal vergeblich bemüht hatte.

1958 veröffentlicht er mit der Aufsatzsammlung "Strukturale Anthropologie" das eigentliche Manifest des Strukturalismus. In kurzen Abständen folgen "Das Ende des Totemismus" (1962), "Das wilde Denken" (1962) und der erste Band seiner "Mythologica" (1964). Sie zeigen die Fruchtbarkeit des von ihm entwickelten Ansatzes. Zu seiner Popularität trägt auch seine scharfe Abrechnung mit Jean-Paul Sartres Geschichtsphilosophie bei.

Er trifft damit den Nerv der Zeit. Die europäischen Kolonialmächte verloren damals ihre letzten Kolonien. Selbst Algerien musste Frankreich nach einem blutigen Krieg aufgeben. In einer Situation, in der sich die Dynamik des historischen Wandels gegen Europa zu wenden scheint, findet man Trost in der Vorstellung der unwandelbaren und sich überall gleichenden Strukturen des menschlichen Geistes. Der Strukturalismus wird zur großen intellektuellen Modeströmung der sechziger Jahre.

Als er 1973 in die Académie française aufgenommen wird, die er in seiner Antrittsrede spöttisch mit einem indianischen Männerbund vergleicht, hat er den Zenit seiner Popularität allerdings bereits überschritten. Lévi-Strauss empfindet dies eher als Erleichterung. Unbeirrt fährt er in den folgenden Jahren fort, zu forschen und zu publizieren. Längst zu einer nationalen Ikone geworden, kann er sich dem Medienrummel aber selbst in seinen letzten Lebensjahren nicht immer entziehen.

In seinen Kommentaren zu aktuellen Entwicklungen erscheint er nun wie der alte Weise vom Berg. Dabei schreckt er auch vor Provokationen nicht zurück, wenn er zum Beispiel die Beschneidung verteidigt und zugleich den neuen Ehe- und Partnerschaftsformen das Wort redet. Der radikale Kulturpessimismus seiner jungen Jahre weicht in den Äußerungen des Hochbetagten einer optimistischeren Zukunftsvision. Auf die gegenwärtige Periode der globalen Einebnung aller Unterschiede könne bald eine der neuen Vielfalt folgen. Denn wirklich linear sei die Geschichte noch nie verlaufen.

So umfangreich Emmanuelle Loyers Biographie auch ist - sie liest sich fesselnd bis zur letzten Seite. In der bewegten Lebensgeschichte des Hundertjährigen mit all ihren Höhen und Tiefen spiegelt sich die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Der versöhnliche Ausgang zeigt, dass es nicht nur aus Katastrophen bestand.

Emmanuelle Loyer: "Lévi-Strauss". Eine Biographie.

Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017.

1092 S., Abb., geb., 58,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die großartige Biographie der französischen Historikerin Emmanuelle Loyer kommt daher zum richtigen Zeitpunkt. Die wichtigsten Etappen des langen Lebenswegs von Lévy-Strauss sind zwar aus seinen biographischen Selbstzeugnissen bereits bekannt: die knapp zwei Jahre, die er nach seinem Studium an einem französischen Provinzgymnasium Philosophie unterrichtete; seine Berufung auf eine Professur in São Paulo, die Expeditionen, die er von dort aus zu den Indianervölkern des Mato Grosso unternahm; die dramatische Flucht ins Exil und schließlich die Pariser Jahre, in denen er mit dem Strukturalismus ein neues Paradigma der Humanwissenschaften schuf. Doch gelingt es Emmanuelle Loyer durch die Auswertung zahlreicher bisher unbekannter Dokumente, auf viele dieser Episoden ein neues Licht zu werfen. Bisweilen demystifiziert sie die Selbststilisierungen, zu denen Lévi-Strauss manchmal neigte, weit öfter aber bewundert sie ihn für die Tatkraft, mit der er seine Ziele erreichte.

Die äußeren Umstände eines Forscherlebens hat Lévi-Strauss selbst einmal als "taubes Gestein" bezeichnet, das auf dem Weg zur Wahrheit nur hinderlich sei. Gerade diese Umstände aber werden für Emmanuelle Loyer zum eigentlichen Schlüssel für sein Werk. Dabei geht sie weit zurück, bis zur Herkunft seiner Vorfahren, die aus dem Elsass stammten und denen es nach der Erlangung der rechtlichen Gleichstellung der Juden gelang, sich schnell einen Platz in den höheren Etagen der französischen Gesellschaft zu sichern. Erstaunlich ist etwa die Karriere seines Urgroßvaters Isaac Strauss, der 1828 aus der Provinz nach Paris zog, dort zum gefeierten Komponisten aufstieg und sogar die Leitung der Oper übernahm. Die Liebe zur Musik sollte auch noch sein Urenkel teilen, der seine Abhandlung über die indianische Welt der Mythen zu den Klängen von Richard Wagners Opern zu verfassen pflegte.

Als er 1908 geboren wurde, hatte das Glück die Familie freilich schon wieder verlassen. Sein Großvater konnte zwar zunächst an der Börse reüssieren, verlor sein beträchtliches Vermögen aber wieder. Seinem Vater, einem wenig erfolgreichen Kunstmaler, bereitete es einige Mühe, seine Familie zu ernähren. Doch konnte er meist auf die finanzielle Unterstützung seiner weitverzweigten Verwandtschaft zurückgreifen, wobei ihm zugutekam, dass er seine patrilaterale Kusine zweiten Grades geheiratet hatte. Über diese und andere weltweit verbreitete Formen der Heiratsallianz schrieb Lévi-Strauss dann vierzig Jahre später sein erstes großes ethnologisches Werk. Die Bedeutung verwandtschaftlicher Beziehungen war ihm schon von früher Kindheit an geläufig.

Gekonnt fängt Loyer auch die politische Atmosphäre der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein, in der Lévi-Strauss sich für die Schriften von Karl Marx begeistert, einer sozialistischen Arbeiterpartei beitritt und zeitweise sogar Generalsekretär ihrer Studentenvereinigung wird. Es hätte ihm mithin auch eine politische Laufbahn offengestanden, doch nahm er stattdessen das Angebot an, sich einer Delegation jüngerer Wissenschaftlern anzuschließen, die 1935 von den französischen Kulturbehörden an die neu gegründete Universität von São Paulo geschickt wurde. Lévi-Strauss hält dort Vorlesungen in Ethnologie, obgleich er auf diesem Gebiet eigentlich Autodidakt war. Die langen Semesterferien nutzt er, um zusammen mit seiner Frau Dina Reisen in das Landesinnere zu unternehmen. Im Mato Grosso studiert er die dualen Organisationsformen der Bororo, denen er wichtige Anregungen für die Entwicklung seiner strukturalistischen Theorien verdankt. Gegen Ende seines Aufenthalts unternimmt er zusammen mit drei weiteren Wissenschaftlern eine halbjährige Expedition zu den bis dahin kaum kontaktierten Nambikwara. Doch sie endet in einem Desaster. Die sprachliche Kommunikation mit den Mitgliedern dieser Gruppe von nomadisierenden Jägern und Sammlern erweist sich als nahezu unmöglich. Zwischen den Expeditionsteilnehmern kommt es immer wieder zu Konflikten. Schließlich breitet sich eine schwere Augeninfektion aus, an der auch seine Frau erkrankt, die halberblindet nach São Paulo und von dort aus nach Paris zurückreist. Das Ende der Expedition bedeutet auch das Ende ihrer Ehe. Über ihre Beteiligung an seinen ethnographischen Forschungen hat er sich später ausgeschwiegen.

Die Jahre des amerikanischen Exils verschlagen ihn wiederum in ein ganz anderes soziales Milieu. In New York unterhält er enge Kontakte zu den amerikanischen Kollegen, die ihm ein Einreisevisum und eine Stelle an der New School for Social Research verschafft hatten. Die anderen französischen Exilanten bleiben dagegen unter sich und sehnen den Zeitpunkt herbei, zu dem sie wieder in ihr Vaterland zurückkehren können. Für Lévi-Strauss aber beginnen in New York die produktivsten Jahre.

In den ruhigen Räumen der Public Library beginnt er mit den Vorstudien zu seiner Abhandlung über die elementaren Verwandtschaftsstrukturen. Ein "großes Buch" sei im Entstehen begriffen, so schreibt er 1943 in einem Brief an seinen Mentor Paul Rivet, das den jungen französischen Ethnologen nach dem Krieg den Anschluss an die internationale Entwicklung des Faches ermöglichen werde. An Selbstvertrauen hat es Lévi-Strauss nie gemangelt. Von seiner eigenen Bedeutung war er schon zu einer Zeit überzeugt, zu der er noch nicht sehr viel mehr vorzulegen hatte als ein paar, allerdings originelle wissenschaftliche Aufsätze.

Seine hohen Erwartungen wurden jedoch enttäuscht, als er 1949 endgültig nach Frankreich zurückkehrte. Obgleich er mit der Einreichung seiner "Elementaren Strukturen" als Thèse d'Etat eigentlich alle formalen Voraussetzungen erfüllt hatte, blieb die Berufung auf eine Professur zunächst aus. Loyer zeigt, wie schwierig sich in den Nachkriegsjahren auch in der französischen Gesellschaft die Reintegration der Exilanten gestaltete. In den Universitäten herrschte zum Teil noch der Geist von Vichy. Ein unterschwelliger Antisemitismus kam hinzu.

Der Durchbruch gelang Lévi-Strauss erst, nachdem er 1955 seinen Reisebericht "Traurige Tropen" veröffentlicht hatte. Paradoxerweise war es gerade diese, keinem der üblichen Genres eindeutig zuordenbare und von der Literaturkritik begeistert gefeierte autobiographische Abhandlung, die ihm die lange ersehnte akademische Laufbahn eröffnete. Endlich erhielt er die Professur am Collège de France, um die er sich bereits zwei Mal vergeblich bemüht hatte.

1958 veröffentlicht er mit der Aufsatzsammlung "Strukturale Anthropologie" das eigentliche Manifest des Strukturalismus. In kurzen Abständen folgen "Das Ende des Totemismus" (1962), "Das wilde Denken" (1962) und der erste Band seiner "Mythologica" (1964). Sie zeigen die Fruchtbarkeit des von ihm entwickelten Ansatzes. Zu seiner Popularität trägt auch seine scharfe Abrechnung mit Jean-Paul Sartres Geschichtsphilosophie bei.

Er trifft damit den Nerv der Zeit. Die europäischen Kolonialmächte verloren damals ihre letzten Kolonien. Selbst Algerien musste Frankreich nach einem blutigen Krieg aufgeben. In einer Situation, in der sich die Dynamik des historischen Wandels gegen Europa zu wenden scheint, findet man Trost in der Vorstellung der unwandelbaren und sich überall gleichenden Strukturen des menschlichen Geistes. Der Strukturalismus wird zur großen intellektuellen Modeströmung der sechziger Jahre.

Als er 1973 in die Académie française aufgenommen wird, die er in seiner Antrittsrede spöttisch mit einem indianischen Männerbund vergleicht, hat er den Zenit seiner Popularität allerdings bereits überschritten. Lévi-Strauss empfindet dies eher als Erleichterung. Unbeirrt fährt er in den folgenden Jahren fort, zu forschen und zu publizieren. Längst zu einer nationalen Ikone geworden, kann er sich dem Medienrummel aber selbst in seinen letzten Lebensjahren nicht immer entziehen.

In seinen Kommentaren zu aktuellen Entwicklungen erscheint er nun wie der alte Weise vom Berg. Dabei schreckt er auch vor Provokationen nicht zurück, wenn er zum Beispiel die Beschneidung verteidigt und zugleich den neuen Ehe- und Partnerschaftsformen das Wort redet. Der radikale Kulturpessimismus seiner jungen Jahre weicht in den Äußerungen des Hochbetagten einer optimistischeren Zukunftsvision. Auf die gegenwärtige Periode der globalen Einebnung aller Unterschiede könne bald eine der neuen Vielfalt folgen. Denn wirklich linear sei die Geschichte noch nie verlaufen.

So umfangreich Emmanuelle Loyers Biographie auch ist - sie liest sich fesselnd bis zur letzten Seite. In der bewegten Lebensgeschichte des Hundertjährigen mit all ihren Höhen und Tiefen spiegelt sich die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Der versöhnliche Ausgang zeigt, dass es nicht nur aus Katastrophen bestand.

Emmanuelle Loyer: "Lévi-Strauss". Eine Biographie.

Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017.

1092 S., Abb., geb., 58,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»'In unserem kopflosen und gebeutelten 21. Jahrhundert, das mit technologischen Revolutionen kämpft, die es nicht beherrscht' sei Lévi-Strauss von 'neuer Aktualität', erklärt die Autorin einführend. Auf den folgenden gut 1.000 Seiten belegt sie dies eindrucksvoll.« Jens Uthoff taz. die tageszeitung 20180424

Gebundenes Buch

Diese Biographie (Bio) habe ich gern gelesen. Sie ist etwas Besonderes. Nicht nur weil es um einen außerordentlichen Wissenschaftler geht. Auch die Art, wie sie geschrieben wurde, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Emmanuelle Loyer ist sehr gut gelungen, das Wesen von Claude Lévi-Strauss …

Mehr

Diese Biographie (Bio) habe ich gern gelesen. Sie ist etwas Besonderes. Nicht nur weil es um einen außerordentlichen Wissenschaftler geht. Auch die Art, wie sie geschrieben wurde, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Emmanuelle Loyer ist sehr gut gelungen, das Wesen von Claude Lévi-Strauss (CLS), seine Art, seinen Gedankengut, seine Arbeit, seine Bücher, uvm. den Lesern näher zu bringen.

Diese Biographie weist ein recht hohes Niveau auf. Im Wesentlichen ist diese Bio chronologisch aufgebaut, aber insb. zum Schluss eher nach Themen, sodass man mal in den Zeiten springt. Aber das ist gerechtfertigt.

Sein Werdegang ist faszinierend, weit davon entfernt, gradlinig und von Kindesbeinen an auf nur ein vordefiniertes Ziel ausgerichtet zu sein. Sein Vater ist Künstler, Maler. Claude wuchs entspr. nach dem humanistischem Vorbild auf, studierte zunächst Philosophie und unterrichtete diese. Dann reiste er nach Brasilien und besuchte auf mehreren Expeditionen die indigenen Völker. Dies hat ihn dazu bewegt, Anthropologe zu werden, der sich und der Welt diese Menschen, die Vielfalt ihrer Kulturen, ihre Eigenart, etc. mithilfe von Strukturalismus zu erklären suchte. Nach der Epoche des Strukturalismus, die paar Jahrzehnte gedauert hatte, wendete er sich der Mythologie der Völker und versuchte auf diesem Gebiet, gemeinsame Nenner zu finden und diese zu erklären. Danach widmete er sich der Ästhetik, bereiste Japan und lernte die eigenartige Kultur dort kennen. Insb. in der zweiten Hälfte seines Lebens und zum Schluss erwies er sich recht unkonventionell, oft kontrovers zur öffentlich angenommenen Meinung in seinen Urteilen und offenherzig in seinen Äußerungen. Dies hat ihm noch mehr Aufmerksamkeit gebracht, aber da er hatte schon längst den Status einer Kultfigur im In- und Ausland erreicht.

Es gibt viele Zitate aus seinen Werken, aus seiner Korrespondenz, auch der seiner Gefährten und u.a. Kontrahenten und schlicht anderen Denkern, die stets wunderbar das Gesagte beleuchteten.

Die Vielfalt an Themen und Blickwinkeln der Betrachtung ist schier überwältigend. Man lernt nicht nur CLS, sondern seine Kollegen und Weggefährten kennen, u.a. was LAS war, wie dort gearbeitet wurde, welche persönlichen Beziehungen seine Mitarbeiter untereiander pflegten, Werdegang und Rolle seiner Mitarbeiter bei der Arbeit der LAS, welche Rolle CLS selbst dabei spielte, wie er sich um seine Leute kümmerte, welche Bücher er z.Zt. schrieb, uvm.

Auch die Höhen und Tiefen seiner Karriere, wie auch seines Privatlebens, sind eingehend beleuchtet worden, z.B. dass er oft nicht verstanden und gar verklärt wurde, da er nicht viel reden mochte. Eine klassische Uni-Karriere schien anfangs unmöglich, die zweite Frau weg. Er ging aber unbeirrt seinen Weg und hinterließ trotz aller Widrigkeiten ein beachtliches Erbe, das die Wissenschaft und das Selbstverständnis der Menschen noch heute prägt.

CLS schrieb gern Bücher: 22 Titel sind im Anhang aufgelistet, die sich zwar kaum an breites Publikum richten, da recht anspruchsvoll, wurden aber stets gut verkauft, auch im Ausland, und in diverse Sprachen übersetzt.

Es gibt auch Fotos, manche sehr ausdrucksstark: nach Teil II, die CLS in seinen jungen Jahren, seine Mutter, seine zweite Frau mit Sohn Laurent als Baby zeigen, und nach Teil III. Dort bilden die Fotos CLS in seinen reifen Jahren ab, auch seine vier Masken aus Britisch Columbia sind dabei, alles in schwarz-weiß, auf dem gleichen Papier wie der Text.

Fazit: Eine außergewöhnliche, beeindruckende, anspruchsvolle Biographie von Claude Lévi-Strauss, eines herausragenden Wissenschaftlers, Schriftstellers, Humanisten, Ästheten.

Wenn man eine spannende Persönlichkeit auf diesem Wege kennenlernen möchte, ist man hier an der richtigen Adresse. Gut möglich, dass man dann auch den Wunsch verspürt, die Werke von CLS zu lesen. Die gibt es auch auf Deutsch.

Gekürzt gem. Anforderung.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für