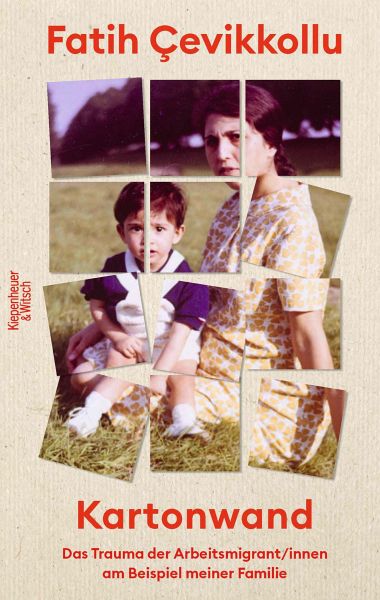

Fatih Çevikkollu

eBook, ePUB

Kartonwand (eBook, ePUB)

Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie

Sofort per Download lieferbar

Statt: 18,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Eine ergreifende Familiengeschichte über die Folgen der Arbeitsmigration und das Trauma der »Gastarbeiter«-Generation. Als Fatih Çevikkollus Mutter starb, war das für ihn ein Wendepunkt. Sie litt an einer Psychose und war im Alter nicht mehr gesellschaftsfähig. Und er fragte sich: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den psychischen Problemen und ihrem Schicksal als sogenannte Gastarbeiterin in den Sechzigerjahren in Deutschland? Alle Arbeitsmigrant:innen kennen sie, denn sie steht symbolisch für den Traum vom baldigen Glück in der Heimat: eine ganze Wand aus Kartons, in denen alles ver...

Eine ergreifende Familiengeschichte über die Folgen der Arbeitsmigration und das Trauma der »Gastarbeiter«-Generation. Als Fatih Çevikkollus Mutter starb, war das für ihn ein Wendepunkt. Sie litt an einer Psychose und war im Alter nicht mehr gesellschaftsfähig. Und er fragte sich: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den psychischen Problemen und ihrem Schicksal als sogenannte Gastarbeiterin in den Sechzigerjahren in Deutschland? Alle Arbeitsmigrant:innen kennen sie, denn sie steht symbolisch für den Traum vom baldigen Glück in der Heimat: eine ganze Wand aus Kartons, in denen alles verstaut wurde, was schön und wertvoll war - für das spätere Leben in der Türkei. Willkommen war man in Deutschland nicht, doch was hält man nicht alles aus, wenn es nur von kurzer Dauer ist? Es lohnte sich weder, die deutsche Sprache zu lernen, noch sich ein Zuhause zu schaffen, schließlich sollte es bald zurückgehen. Die Kinder wurden als Kofferkinder hin- und hergeschickt. Was macht es mit Menschen, wenn sie irgendwann merken: Der Traum zurückzukehren hat sich nicht erfüllt? In »Kartonwand« beschreibt Fatih Çevikkollu sein Leben und das seiner türkischen Familie, die Träume und Enttäuschungen seiner Eltern, und er spricht mit Expert:innen über die Folgen der Arbeitsmigration, die bis heute in den Familien Wunden hinterlassen hat. Ein Thema, das bisher nur in Fachkreisen behandelt wurde und dringend in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatten gehört.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 12.65MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Entspricht WCAG Level A Standards

- Entspricht WCAG 2.1 Standards

- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden

- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation

- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet

- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen

- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1

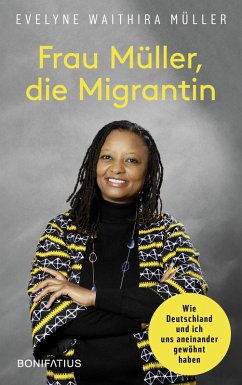

Fatih Çevikkollu ist ein deutscher Kabarettist, Theater-, Film- und Fernsehschauspieler und Sohn türkischer Eltern, die in den 60er Jahren als Arbeitsmigranten nach Deutschland kamen. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und ging dann ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Im Fernsehen spielte er die Rolle des Murat Günaydin in Alles Atze. Für sein erstes Soloprogramm Fatihland wurde er 2006 mit dem Prix Pantheon Jurypreis ausgezeichnet.

Produktdetails

- Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH

- Seitenzahl: 208

- Erscheinungstermin: 17. August 2023

- Deutsch

- ISBN-13: 9783462310337

- Artikelnr.: 67757482

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Fatih Çevikkollu ist ein sogenanntes "Kofferkind": Seine Eltern sind als Arbeitsmigranten nach Köln gekommen, der junge Fatih bewegt sich ständig zwischen Deutschland und der Türkei hin und her, erklärt Rezensentin Mai-Charlott Heinze. Hier schreibt er darüber, wie sich diese Zerrissenheit anfühlt, besonders für seine Eltern, die irgendwann wieder in ihr Heimatland zurückkehren wollen, und darüber, inwiefern der Migrantenstatus psychische Erkrankungen begünstigt. Dafür bedient er sich vor allem der Lebensgeschichte seiner Mutter, zu deren Psychose er Verwandte befragt, was für Heinze irgendwann etwas redundant wird. Wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie sich Rassismus und Fremdheitsgefühl auf die Psyche auswirken, sucht man hier vergeblich, dafür kann man aber einen aufschlussreichen Einblick in eine migrantische Familie bekommen, schließt die Kritikerin.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Fatih Çevikkollu sensibilisiert für den Umgang mit generationsübergreifenden Wunden und zeigt: Ein geplatzter Traum von der Rückkehr in die Heimat kann manchmal auch ein Neubeginn in der Fremde sein.« Agnieszka Schneider BR Fernsehen 20230925

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.09.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.09.2023Wie ein Betriebssystem, das nicht genutzt wird

Fatih Çevikkollu erörtert die Folgen der Arbeitsmigration am Beispiel seiner Familie

"Wir arbeiten jetzt und leben später." Dieser Maxime folgen Fatih Çevikkollus Eltern, als sie in den Sechzigerjahren im Zuge des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik und der Türkei nach Köln kommen. Der Vater arbeitet bei Ford, die Mutter ist Näherin. Mit dem verdienten Geld finanzieren sie Reisen in die Heimat, in die sie auch endgültig zurückkehren wollen. Während seine Familie Deutschland nur als Zwischenstation betrachtet, wächst Çevikkollu als sogenanntes "Kofferkind" auf: Er wird zwischen der Türkei und Deutschland hin- und hergeschickt, so wie etwa 700.000 andere

Fatih Çevikkollu erörtert die Folgen der Arbeitsmigration am Beispiel seiner Familie

"Wir arbeiten jetzt und leben später." Dieser Maxime folgen Fatih Çevikkollus Eltern, als sie in den Sechzigerjahren im Zuge des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik und der Türkei nach Köln kommen. Der Vater arbeitet bei Ford, die Mutter ist Näherin. Mit dem verdienten Geld finanzieren sie Reisen in die Heimat, in die sie auch endgültig zurückkehren wollen. Während seine Familie Deutschland nur als Zwischenstation betrachtet, wächst Çevikkollu als sogenanntes "Kofferkind" auf: Er wird zwischen der Türkei und Deutschland hin- und hergeschickt, so wie etwa 700.000 andere

Mehr anzeigen

Kofferkinder in diesen Jahren.

Çevikkollu, heute Kabarettist und Schauspieler, schreibt: "Ich bin Deutscher, aber ich habe immer das Konzept der Türkei im Kopf. Wie ein Betriebssystem, das nicht genutzt wird, ein Upload, der nicht gestartet wird, aber immer präsent ist wie ein Avatar." In seinem Buch "Kartonwand" geht er der Frage nach, warum so viele Migranten unter psychischen Krankheiten leiden. Dabei widmet er sich jenen Stressfaktoren der Gastarbeiter, die als Auslöser für seelische Belastungen infrage kommen. Çevikkollu vertritt die These, "dass Migration eine Indikation ist, also ein zusätzlicher Faktor, der die Entstehung der Krankheiten begünstigt".

So sieht er einen Zusammenhang zwischen der Psychose seiner Mutter und ihrem "Absturz aus einer angesehenen Familie mit Bildung" zur Näherin in Deutschland. Hinzu kommen die Abwesenheit von Sozialplänen, die eine bessere Eingliederung in die deutsche Gesellschaft ermöglicht hätten, sowie das stetige Hinarbeiten auf eine Rückkehr in die Türkei. Redundanzen bleiben bei Çevikkollus Verfahren nicht aus, etwa wenn er fast alle Verwandten zur Psychose seiner Mutter befragt und auch der letzte Onkel die Schuld auf den Vater schiebt, der nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau eine neue Partnerin hat.

Der Autor will mithilfe seiner eigenen Geschichte bestimmten Migrationsproblemen auf die Spur kommen. Zum Beispiel suchte seine Mutter plötzlich Zuflucht in den "Hinterhof-Moscheen" Kölns. Sie "waren ein Auffangbecken für Arbeiter:innen aus der Türkei, die sich in ihrer Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit alleingelassen fühlten und deshalb anfällig waren für religiöse Heilversprechen." Nicht zu vergessen das weite Feld rassistischer Anfeindungen gegenüber Arbeitsmigranten: Anschläge, wie die Mordserie der NSU, und das behördliche Versagen bei der Aufklärung solcher Taten führten dazu, dass Migranten sich nicht gesehen fühlen. "Es blieb ein beunruhigendes Gefühl, es gab keine Zuversicht, kein Vertrauen. Das Einzige, was übrig blieb, war: Zorn."

Welche Auswirkungen die Migration auf die Gesundheit der Gastarbeiter hatte, ist noch nicht ausreichend erforscht. Çevikkollu schöpft aus eigenen Erfahrungen, Literatur zum Thema und einem Gespräch mit dem Psychotherapeuten Ali Kemal Gün. Verbindliche Erkenntnisse werden sich so nicht gewinnen lassen, dennoch vermittelt das Buch einen lebhaften Einblick in das Leben von Gastarbeiterfamilien in Deutschland. MAI-CHARLOTT HEINZE

Fatih Çevikkollu:

"Kartonwand". Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 208 S., br., 18,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Çevikkollu, heute Kabarettist und Schauspieler, schreibt: "Ich bin Deutscher, aber ich habe immer das Konzept der Türkei im Kopf. Wie ein Betriebssystem, das nicht genutzt wird, ein Upload, der nicht gestartet wird, aber immer präsent ist wie ein Avatar." In seinem Buch "Kartonwand" geht er der Frage nach, warum so viele Migranten unter psychischen Krankheiten leiden. Dabei widmet er sich jenen Stressfaktoren der Gastarbeiter, die als Auslöser für seelische Belastungen infrage kommen. Çevikkollu vertritt die These, "dass Migration eine Indikation ist, also ein zusätzlicher Faktor, der die Entstehung der Krankheiten begünstigt".

So sieht er einen Zusammenhang zwischen der Psychose seiner Mutter und ihrem "Absturz aus einer angesehenen Familie mit Bildung" zur Näherin in Deutschland. Hinzu kommen die Abwesenheit von Sozialplänen, die eine bessere Eingliederung in die deutsche Gesellschaft ermöglicht hätten, sowie das stetige Hinarbeiten auf eine Rückkehr in die Türkei. Redundanzen bleiben bei Çevikkollus Verfahren nicht aus, etwa wenn er fast alle Verwandten zur Psychose seiner Mutter befragt und auch der letzte Onkel die Schuld auf den Vater schiebt, der nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau eine neue Partnerin hat.

Der Autor will mithilfe seiner eigenen Geschichte bestimmten Migrationsproblemen auf die Spur kommen. Zum Beispiel suchte seine Mutter plötzlich Zuflucht in den "Hinterhof-Moscheen" Kölns. Sie "waren ein Auffangbecken für Arbeiter:innen aus der Türkei, die sich in ihrer Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit alleingelassen fühlten und deshalb anfällig waren für religiöse Heilversprechen." Nicht zu vergessen das weite Feld rassistischer Anfeindungen gegenüber Arbeitsmigranten: Anschläge, wie die Mordserie der NSU, und das behördliche Versagen bei der Aufklärung solcher Taten führten dazu, dass Migranten sich nicht gesehen fühlen. "Es blieb ein beunruhigendes Gefühl, es gab keine Zuversicht, kein Vertrauen. Das Einzige, was übrig blieb, war: Zorn."

Welche Auswirkungen die Migration auf die Gesundheit der Gastarbeiter hatte, ist noch nicht ausreichend erforscht. Çevikkollu schöpft aus eigenen Erfahrungen, Literatur zum Thema und einem Gespräch mit dem Psychotherapeuten Ali Kemal Gün. Verbindliche Erkenntnisse werden sich so nicht gewinnen lassen, dennoch vermittelt das Buch einen lebhaften Einblick in das Leben von Gastarbeiterfamilien in Deutschland. MAI-CHARLOTT HEINZE

Fatih Çevikkollu:

"Kartonwand". Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 208 S., br., 18,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Wie ein Betriebssystem, das nicht genutzt wird

Fatih Çevikkollu erörtert die Folgen der Arbeitsmigration am Beispiel seiner Familie

"Wir arbeiten jetzt und leben später." Dieser Maxime folgen Fatih Çevikkollus Eltern, als sie in den Sechzigerjahren im Zuge des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik und der Türkei nach Köln kommen. Der Vater arbeitet bei Ford, die Mutter ist Näherin. Mit dem verdienten Geld finanzieren sie Reisen in die Heimat, in die sie auch endgültig zurückkehren wollen. Während seine Familie Deutschland nur als Zwischenstation betrachtet, wächst Çevikkollu als sogenanntes "Kofferkind" auf: Er wird zwischen der Türkei und Deutschland hin- und hergeschickt, so wie etwa 700.000 andere

Fatih Çevikkollu erörtert die Folgen der Arbeitsmigration am Beispiel seiner Familie

"Wir arbeiten jetzt und leben später." Dieser Maxime folgen Fatih Çevikkollus Eltern, als sie in den Sechzigerjahren im Zuge des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik und der Türkei nach Köln kommen. Der Vater arbeitet bei Ford, die Mutter ist Näherin. Mit dem verdienten Geld finanzieren sie Reisen in die Heimat, in die sie auch endgültig zurückkehren wollen. Während seine Familie Deutschland nur als Zwischenstation betrachtet, wächst Çevikkollu als sogenanntes "Kofferkind" auf: Er wird zwischen der Türkei und Deutschland hin- und hergeschickt, so wie etwa 700.000 andere

Mehr anzeigen

Kofferkinder in diesen Jahren.

Çevikkollu, heute Kabarettist und Schauspieler, schreibt: "Ich bin Deutscher, aber ich habe immer das Konzept der Türkei im Kopf. Wie ein Betriebssystem, das nicht genutzt wird, ein Upload, der nicht gestartet wird, aber immer präsent ist wie ein Avatar." In seinem Buch "Kartonwand" geht er der Frage nach, warum so viele Migranten unter psychischen Krankheiten leiden. Dabei widmet er sich jenen Stressfaktoren der Gastarbeiter, die als Auslöser für seelische Belastungen infrage kommen. Çevikkollu vertritt die These, "dass Migration eine Indikation ist, also ein zusätzlicher Faktor, der die Entstehung der Krankheiten begünstigt".

So sieht er einen Zusammenhang zwischen der Psychose seiner Mutter und ihrem "Absturz aus einer angesehenen Familie mit Bildung" zur Näherin in Deutschland. Hinzu kommen die Abwesenheit von Sozialplänen, die eine bessere Eingliederung in die deutsche Gesellschaft ermöglicht hätten, sowie das stetige Hinarbeiten auf eine Rückkehr in die Türkei. Redundanzen bleiben bei Çevikkollus Verfahren nicht aus, etwa wenn er fast alle Verwandten zur Psychose seiner Mutter befragt und auch der letzte Onkel die Schuld auf den Vater schiebt, der nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau eine neue Partnerin hat.

Der Autor will mithilfe seiner eigenen Geschichte bestimmten Migrationsproblemen auf die Spur kommen. Zum Beispiel suchte seine Mutter plötzlich Zuflucht in den "Hinterhof-Moscheen" Kölns. Sie "waren ein Auffangbecken für Arbeiter:innen aus der Türkei, die sich in ihrer Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit alleingelassen fühlten und deshalb anfällig waren für religiöse Heilversprechen." Nicht zu vergessen das weite Feld rassistischer Anfeindungen gegenüber Arbeitsmigranten: Anschläge, wie die Mordserie der NSU, und das behördliche Versagen bei der Aufklärung solcher Taten führten dazu, dass Migranten sich nicht gesehen fühlen. "Es blieb ein beunruhigendes Gefühl, es gab keine Zuversicht, kein Vertrauen. Das Einzige, was übrig blieb, war: Zorn."

Welche Auswirkungen die Migration auf die Gesundheit der Gastarbeiter hatte, ist noch nicht ausreichend erforscht. Çevikkollu schöpft aus eigenen Erfahrungen, Literatur zum Thema und einem Gespräch mit dem Psychotherapeuten Ali Kemal Gün. Verbindliche Erkenntnisse werden sich so nicht gewinnen lassen, dennoch vermittelt das Buch einen lebhaften Einblick in das Leben von Gastarbeiterfamilien in Deutschland. MAI-CHARLOTT HEINZE

Fatih Çevikkollu:

"Kartonwand". Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 208 S., br., 18,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Çevikkollu, heute Kabarettist und Schauspieler, schreibt: "Ich bin Deutscher, aber ich habe immer das Konzept der Türkei im Kopf. Wie ein Betriebssystem, das nicht genutzt wird, ein Upload, der nicht gestartet wird, aber immer präsent ist wie ein Avatar." In seinem Buch "Kartonwand" geht er der Frage nach, warum so viele Migranten unter psychischen Krankheiten leiden. Dabei widmet er sich jenen Stressfaktoren der Gastarbeiter, die als Auslöser für seelische Belastungen infrage kommen. Çevikkollu vertritt die These, "dass Migration eine Indikation ist, also ein zusätzlicher Faktor, der die Entstehung der Krankheiten begünstigt".

So sieht er einen Zusammenhang zwischen der Psychose seiner Mutter und ihrem "Absturz aus einer angesehenen Familie mit Bildung" zur Näherin in Deutschland. Hinzu kommen die Abwesenheit von Sozialplänen, die eine bessere Eingliederung in die deutsche Gesellschaft ermöglicht hätten, sowie das stetige Hinarbeiten auf eine Rückkehr in die Türkei. Redundanzen bleiben bei Çevikkollus Verfahren nicht aus, etwa wenn er fast alle Verwandten zur Psychose seiner Mutter befragt und auch der letzte Onkel die Schuld auf den Vater schiebt, der nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau eine neue Partnerin hat.

Der Autor will mithilfe seiner eigenen Geschichte bestimmten Migrationsproblemen auf die Spur kommen. Zum Beispiel suchte seine Mutter plötzlich Zuflucht in den "Hinterhof-Moscheen" Kölns. Sie "waren ein Auffangbecken für Arbeiter:innen aus der Türkei, die sich in ihrer Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit alleingelassen fühlten und deshalb anfällig waren für religiöse Heilversprechen." Nicht zu vergessen das weite Feld rassistischer Anfeindungen gegenüber Arbeitsmigranten: Anschläge, wie die Mordserie der NSU, und das behördliche Versagen bei der Aufklärung solcher Taten führten dazu, dass Migranten sich nicht gesehen fühlen. "Es blieb ein beunruhigendes Gefühl, es gab keine Zuversicht, kein Vertrauen. Das Einzige, was übrig blieb, war: Zorn."

Welche Auswirkungen die Migration auf die Gesundheit der Gastarbeiter hatte, ist noch nicht ausreichend erforscht. Çevikkollu schöpft aus eigenen Erfahrungen, Literatur zum Thema und einem Gespräch mit dem Psychotherapeuten Ali Kemal Gün. Verbindliche Erkenntnisse werden sich so nicht gewinnen lassen, dennoch vermittelt das Buch einen lebhaften Einblick in das Leben von Gastarbeiterfamilien in Deutschland. MAI-CHARLOTT HEINZE

Fatih Çevikkollu:

"Kartonwand". Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 208 S., br., 18,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Ein Anruf des jüngeren Bruders und die Welt von Fatih Cevikkollu bleibt für einen Moment stehen. Seine Mutter ist gestorben. Sei war zwar krank, aber ihr Tod kommt überraschend. Fatih fragt sich, ob die Psychose seiner Mutter im Zusammenhang mit ihren Erlebnissen als …

Mehr

Ein Anruf des jüngeren Bruders und die Welt von Fatih Cevikkollu bleibt für einen Moment stehen. Seine Mutter ist gestorben. Sei war zwar krank, aber ihr Tod kommt überraschend. Fatih fragt sich, ob die Psychose seiner Mutter im Zusammenhang mit ihren Erlebnissen als „Gastarbeiterin“ in Deutschland stand. Er macht sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Nicht nur seine eigenen Erinnerungen verarbeitet er in „Kartonwand“. Er fragt auch Verwandte und Freunde nach ihren Erlebnissen und Einschätzungen.

Da musste ich dann doch mehrmals schlucken. Das Buch hat mich aufgerüttelt und meine Meinung über die damaligen Gastarbeiter drastisch verändert. Fatih berichtet von der Hoffnung seiner Eltern, dass sie in Deutschland ein besseres Leben haben werden. Nein, sie wollten nicht hier bleiben, sondern mit ihrem gesparten Geld wieder zurück. Aus dem Grund war es auch nicht so wichtig, die Sprache der Deutschen zu lernen. Die schauten sie ja eh nur abschätzig an und wollten keinen Kontakt mit ihnen.

Bei Ford am Fließband fand Fatihs Vater Arbeit. Und für seine Mutter, die Lehramt studierte, gab es dann nur eine Tätigkeit in einer Schneiderei. Kinder wurden hin und hergeschickt, der Begriff „Kofferkinder“ wurde geprägt. Die hier angesprochenen Themen verdient eine öffentliche Debatte und es wäre zu begrüßen, dass dieses Buch dazu führt. Mir hat es die Augen geöffnet und dafür bin ich dankbar.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

In seinem erzählenden Sachbuch »Kartonwand: Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie« schreibt der Kabarettist, Schauspieler und Autor Fatih Çevikkollu über seine Familie und den (möglichen) Einfluss von Arbeitsmigration auf die Psyche. …

Mehr

In seinem erzählenden Sachbuch »Kartonwand: Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie« schreibt der Kabarettist, Schauspieler und Autor Fatih Çevikkollu über seine Familie und den (möglichen) Einfluss von Arbeitsmigration auf die Psyche.

Zu Beginn des Buches werden Grundlagen der Arbeitsmigration erläutert und mit weiteren Quellen belegt bzw. Literaturverweise gegeben. So wird bspw. dargestellt, warum es ein Abkommen zwischen der Türkei und Deutschland gab, wie sich die ablehnende, offen diskriminierende Haltung gegenüber den Arbeitsmigrant*innen in Deutschland zeigte und mit welchen Mitteln Deutschland - z. B. § Rückkehrförderungsgesetz (1983) - diese Arbeitsmigrant*innen loswerden wollte.

Geprägt von diesen Lebensumständen schildert der Autor die Geschichte seiner Familie, an deren Beispiel die Zerrissenheit zwischen dem Leben in der Türkei und dem Arbeiten in Deutschland deutlich wird. Die »Kartonwand« beschreibt dies eindrücklich:

»Es gibt die Türkei als Lebensziel, und alles wird dorthin ausgerichtet. Das ist der Klassiker. […] Alle hatten zu Hause eine Wand mit Kartons, […] , in denen die Sachen, die man mit in die Türkei nehmen wollte, aufbewahrt wurden. Alles Schöne und Wertvolle wurde aufgespart. Oder eben Dinge, die in Deutschland gut und günstig sind. Das Hässliche wird in Deutschland benutzt, das Schöne geht mit ins Paradies.« (S.29)

Für viele türkische Arbeitsmigrant*innen war Deutschland ein Provisorium und die Rückkehr in die Türkei das Ziel. Dies zeigt sich bspw. in einer Kartonwand, aber auch darin, dass z. B. Kinder (vorerst) in der Türkei bei Verwandten gelassen worden sind. Oder in Deutschland geborene Kinder, die in die Türkei zur Schule geschickt worden sind, damit sie schon einmal dort seien, wenn die Eltern zurückkommen würden. ‚Kofferkinder‘ nennt Fatih Çevikkollu diese Kinder, die nicht selten zwischen Deutschland und der Türkei hin- und hergeschickt worden sind. Das macht natürlich auch viel mit den Kindern, wie sich am Beispiel des Autor zeigen lässt:

»Ich bin Deutscher, aber ich habe immer das Konzept der Türkei im Kopf. Wie ein Betriebssystem, das nicht genutzt wird, ein Upload, der nicht gestartet wird, aber immer präsent ist wie ein Avatar.« (S.29)

Parallel zu den politischen, gesellschaftlichen und strukturellen Themen um Arbeitsmigration, die Çevikkollu darstellt, schreibt er über seine Familie als Beispiel dessen. Es wird schnell deutlich, wie verheerend diese Kombination aus Rassismus, günstige Arbeitskraft und Deutschland als Provisorium sein kann. Zumindest im Falle seiner Mutter hat dies zu psychischen Problemen geführt. Ganz unabhängig davon, dass auch die Familie und das gemeinsame Zusammensein und Glück darunter leiden.

»Migration löst keine psychischen Krankheiten aus, stellt aber in jedem Fall eine seelische Belastung dar. Sie kann unter Umständen dazu beitragen, dass krankheitsauslösende Faktoren begünstigt werden. Meine Eltern lebten nicht in Deutschland, sie arbeiteten hier. Ihre dreißig Jahre in Deutschland waren ein Provisorium, und keiner machte sich klar: Die baldige Rückkehr sollte sich zur Lebenslüge entwickeln.« (S.31)

Ich finde den Satz »Meine Eltern lebten nicht in Deutschland, sie arbeiteten hier.« (S.31) sehr vielsagend. 💔

Das Buch thematisiert Arbeitsmigration aus verschiedenen Perspektiven, die ich als sehr bereichernd und wichtig empfinde. Dies wird durch das persönliche Beispiel der Familie Çevikkollu verstärkt. Sicherlich gibt es noch einige weitere Aspekte, die hier nicht berücksichtigt worden sind, aber der Subtitel gibt sehr gut vor, was in diesem Buch erwartet werden kann. Einziger Kritikpunkt ist, dass sich Inhalte zum Teil sehr stark wiederholen, was vielleicht daran liegen könnte, das Kapitel einzeln verfasst bzw. überarbeitet worden sind.

Insgesamt ein sehr wichtiges, aktuelles und eindrückliches erzählendes Sachbuch, das ich sehr empfehle. 🧿💙

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für