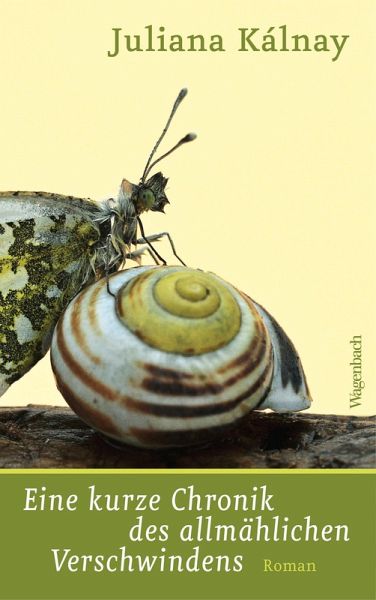

Juliana Kálnay

eBook, ePUB

Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 10,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Im Haus mit der Nummer 29 wohnt zuallererst Rita, fast so alt wie das Haus selbst. Sie ist Beobachterin, Schlichterin und Richterin, ein Knotenpunkt mit geheimnisvollen Fähigkeiten und Absichten. Außerdem das Ehepaar Lina und Don, deren Liebe auch Dons fundamentale Verwandlung ziemlich fruchtbringend überdauert. Es gibt einen unbemerkten Mitbewohner, der sich im Aufzug einnistet, es gibt ein Kind, das sich durch Mauern beißt, und eine Wohnung, die ihre Mieter förmlich verschluckt. Rita sieht, was keiner zeigt, und sie versteht, was keiner sagt. Doch bevor sie ihr Wissen weitergeben kann, ...

Im Haus mit der Nummer 29 wohnt zuallererst Rita, fast so alt wie das Haus selbst. Sie ist Beobachterin, Schlichterin und Richterin, ein Knotenpunkt mit geheimnisvollen Fähigkeiten und Absichten. Außerdem das Ehepaar Lina und Don, deren Liebe auch Dons fundamentale Verwandlung ziemlich fruchtbringend überdauert. Es gibt einen unbemerkten Mitbewohner, der sich im Aufzug einnistet, es gibt ein Kind, das sich durch Mauern beißt, und eine Wohnung, die ihre Mieter förmlich verschluckt. Rita sieht, was keiner zeigt, und sie versteht, was keiner sagt. Doch bevor sie ihr Wissen weitergeben kann, ist die kleine Maia auf rätselhafte Weise verschwunden.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Bekannt für fehlende wesentliche Barrierefreiheitsmerkmale

Juliana Kálnay, geboren 1988 in Hamburg, wuchs zunächst in Köln und dann in Málaga auf. Sie veröffentlichte in deutsch- und spanischsprachigen Anthologien und Zeitschriften und erhielt das Arbeitsstipendium Literatur der Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein 2016. Sie lebt und schreibt in Kiel. »Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens« ist ihr erster Roman.

Produktdetails

- Verlag: Verlag Klaus Wagenbach

- Seitenzahl: 192

- Erscheinungstermin: 3. Februar 2017

- Deutsch

- ISBN-13: 9783803142177

- Artikelnr.: 47353252

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Juliana Kalnays Debütroman über ein Mietshaus und seine merkwürdigen Bewohner ist für Cornelius Wüllenkemper eine Art Wimmelbild. Die vielen grotesken Szenen und rätselhaften Figuren, mit denen die Autorin ihren Text bevölkert, scheinen dem Rezensenten allerdings durchaus ernste Fragen aufzugeben: Kann man den Auskünften der Erzählerin Rita (eine unter vielen) über ihre Nachbarn glauben? Was hat es überhaupt mit der Wahrheit auf sich? Verbirgt sich in den Geschichten eine Kritik an der Anonymität heutigen Wohnens? Die Leichtigkeit, mit der Kalnay mit Tonlagen, Erzählhaltungen und Formen umgeht, hat Wüllenkemper jedenfalls ganz schön beeindruckt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2017Wie viel Leben passt durch ein Schlüsselloch

Ein Roman wie eine Wunderkugel: Juliana Kálnays Debüt "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens" verwebt Miniaturen zu einem unwiderstehlichen Roman

Im Grunde ist das Leben in einer Wohnung ein Tanz auf den Köpfen von Geistern. Man meint zwar immer, gerade der einzige Bewohner oder gar Besitzer zu sein, aber in Wahrheit ist man ständig umgeben von Vorgängern und Vorgängen aus früherer Zeit. Denn die Wände und Böden, die Fenster und Türen kennen kein Vergessen. An ihnen haftet die Erinnerung an Liebesnächte und Selbstmordversuche, sie waren dabei, als entscheidende Anrufe kamen und letzte Worte gewechselt wurden. Wer in einer Wohnung lebt, lebt immer in einem

Ein Roman wie eine Wunderkugel: Juliana Kálnays Debüt "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens" verwebt Miniaturen zu einem unwiderstehlichen Roman

Im Grunde ist das Leben in einer Wohnung ein Tanz auf den Köpfen von Geistern. Man meint zwar immer, gerade der einzige Bewohner oder gar Besitzer zu sein, aber in Wahrheit ist man ständig umgeben von Vorgängern und Vorgängen aus früherer Zeit. Denn die Wände und Böden, die Fenster und Türen kennen kein Vergessen. An ihnen haftet die Erinnerung an Liebesnächte und Selbstmordversuche, sie waren dabei, als entscheidende Anrufe kamen und letzte Worte gewechselt wurden. Wer in einer Wohnung lebt, lebt immer in einem

Mehr anzeigen

Erinnerungsort, in einem Geschichtsraum, dessen Erzählern nie der Stoff ausgeht. Und wenn schon eine Wohnung so viel bietet, was hat dann erst ein ganzes Haus zu sagen? Wie viele Stimmen lassen sich aufnehmen, wie viele Lebensläufe nachzeichnen, wenn man an den Mauern nicht haltmacht, sondern durch sie hindurchsieht, von Etage zu Etage gleitet und sich ein Schrank nach dem anderen öffnet.

Juliana Kálnay, 1988 geboren, wohnhaft in Kiel (ausnahmsweise einmal nicht Berlin!), hat sich in ihrem Debütroman "Eine kurze Chronik des Verschwindens" freigemacht von den Gesetzen der narrativen Schwerkraft und ist als freischwebende Beobachterin durch die Stockwerke eines Hauses gezogen, über das sie nicht mehr preisgibt als die Hausnummer: 29. Wann und wo es stand, wie es gebaut war, wird nicht verraten. Sein Äußeres bleibt im Dunkel, aber dafür strahlt die Innenwelt dieses Gebäudes umso heller: Ungewöhnliche Menschen leben hier, von allen Zeit- und Sachzwängen befreit. Keiner scheint arbeiten zu müssen, alle dürfen sich gegenseitig ihr Leben vorspielen. Rita mit den klarblauen Augen wohnt am längsten im Haus. Auf ihrem Balkon sitzt sie in einem alten Korbstuhl und strickt und schaut auf die Straße. Wenn es schneit, steht sie am Fenster und lugt zwischen den Gardinen hervor. Das Haus trägt sie wie eine Schnecke auf ihrem Rücken, sie merkt, wie sich die Räume zusammenziehen mit der Kälte, spürt, wie das Haus atmet. "Es gibt Menschen, die sind ihr Haus, und es gibt Menschen, die wohnen nur darin" - Rita ist ihr Haus. Aber die Untermieter im Souterrain, die man nie sieht, nie hört, wenn sie abends ausgehen, mit leisem Schritt und im Flüsterton, die wohnen nur hier. Die kennt niemand, außer dem Kurierboten.

Die Kinder dagegen kennt jeder im Haus. Wenn sie unten vor dem Kellereingang auf einer Grillpfanne ihre Fundstücke der letzten Woche verbrennen -, Nacktschnecken, Fotofilme und Lavendel -, zieht der Geruch durchs ganze Treppenhaus. Und Tom, der schnauzbärtige Mann, der im Fahrstuhl lebt, sich dort richtig eingerichtet hat mit Sessel und Gummibaum, der seine Spiegeleier auf einem Campingkocher im vierten Stock brät, den kennt auch jeder. Zum Pinkeln und Duschen darf er das Bad bei den Rolmars im ersten Stock benutzen, auch wenn die "chronisch Schlaflosen", die nachts im Haus in wollweichen Socken auf Geräusche und Lärm lauern, sich darüber beschwert haben. Aber die wollen ja auch gesehen haben, wie Lina aus dem dritten sich nachts auf dem Balkon an ihren Baum geschmiegt habe und dabei sang.

Linas Baum war früher Linas Mann. Aber irgendwann waren seine Fußnägel grün geworden und aus seinen Zehen Wurzeln geschlagen. In seinen Gummistiefeln war bald nicht mehr genug Platz, und Lina musste ihn in einen wannengroßen Topf verpflanzen. Jetzt brüten Rotkehlchen in seinen Achselhöhlen, und Früchte wachsen aus seinem Arm.

Und doch spricht das Paar noch miteinander wie früher. Nachts, auf dem Balkonboden, wenn niemand zuschaut, legt Lina sogar ihren Arm um den Stamm, zieht den Rock hoch und vergräbt ihr Gesicht in der Borke. So fein, so verschwommen beschreibt Juliana Kálnay diese Baumsex-Szene, dass man ihren Sätzen immer weiter folgen will, sich ganz hineinziehen lässt in den Sog ihres fantastischen Realismus. Für ihr erstes Buch hat diese junge Autorin eine sehr eigene Form gefunden: Es gibt keinen großen Handlungszusammenhang, die Plotstränge hängen lose an allen Ecken und Enden herab - die Suggestion wird hier allein durch winzige Bilder erzeugt. Kálnay erzählt in Vignetten, könnte man sagen. Schreibt gerade so viel, wie man beim hastigen Blick durch ein Schlüsselloch vom Leben erfassen kann.

Nur zwei, drei Seiten lang sind diese Vignetten jeweils, aber mit einer besonderen Montagetechnik so zueinandergestellt, dass sich ein Stimmungsmoment überträgt. Der Geruch in den Fluren, der Staub auf den Böden, das verlöschende Licht - immer wieder tauchen dieselben schlichten Beschreibungsformeln auf und verweisen auf jene "Spuren von Anwesenheit", nach denen Kálnay fahndet.

Wie sie hineinhorcht in die Flure und Zimmer, wie sie erzählt, was sich abspielt auf den "knarzenden Stufen" und hinter den "rostfarbenen Türen" dieses geheimnisvollen Hauses mit der Nummer 29, das ist durch die feine Achtsamkeit ihrer Beschreibung sehr berührend. Mit Mut zur Phantasie und dichter romantischer Beschreibung skizziert Kálnay die Biographien der Hausbewohner, ohne je mehr über sie preiszugeben als nötig. Immer wieder werden die erzählerischen Partien variiert von hastig eingeworfenen, schnell wieder abbrechenden Zwiegesprächen der Mieter. Auf diese Weise entsteht ein Roman wie eine Wunderkugel: Mit jeder Seite, die man umblättert, verschwimmt die Szene kurz und setzt sich aufs Neue zusammen.

Am Ende dieser "kurzen Chronik des allmählichen Verschwindens" geht dann freilich alles in die Brüche: Erst stürzt Linas Balkon mitsamt dem Baum in die Tiefe, dann löst sich vom Treppengeländer ein Stück Handlauf, und schließlich liegt Rita, der das Haus tief in den Knochen steckt, auf dem Sterbebett. Wegen eines glimmenden Zigarettenstummels im vierten Stock brennt jetzt bald alles lichterloh, und die Erzählerin läuft hastig, ohne den Blick noch einmal zu wenden, fort in die Ferne. Zurück bleiben ein verkohlter Dachstuhl und ein paar vergilbte Fotos. Aber später, "in einer anderen Stadt", denkt sie noch einmal zurück an das Gefühl, den Geruch, die Geräusche aus diesem Haus mit der Nummer 29. Und beginnt zu erzählen: Mit ruhigem Ton und wenig Worten. Und entwickelt dabei eine ganz eigene sinnliche Raumtheorie.

SIMON STRAUSS

Juliana Kálnay: "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens". Roman.

Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 2017. 192 S., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Juliana Kálnay, 1988 geboren, wohnhaft in Kiel (ausnahmsweise einmal nicht Berlin!), hat sich in ihrem Debütroman "Eine kurze Chronik des Verschwindens" freigemacht von den Gesetzen der narrativen Schwerkraft und ist als freischwebende Beobachterin durch die Stockwerke eines Hauses gezogen, über das sie nicht mehr preisgibt als die Hausnummer: 29. Wann und wo es stand, wie es gebaut war, wird nicht verraten. Sein Äußeres bleibt im Dunkel, aber dafür strahlt die Innenwelt dieses Gebäudes umso heller: Ungewöhnliche Menschen leben hier, von allen Zeit- und Sachzwängen befreit. Keiner scheint arbeiten zu müssen, alle dürfen sich gegenseitig ihr Leben vorspielen. Rita mit den klarblauen Augen wohnt am längsten im Haus. Auf ihrem Balkon sitzt sie in einem alten Korbstuhl und strickt und schaut auf die Straße. Wenn es schneit, steht sie am Fenster und lugt zwischen den Gardinen hervor. Das Haus trägt sie wie eine Schnecke auf ihrem Rücken, sie merkt, wie sich die Räume zusammenziehen mit der Kälte, spürt, wie das Haus atmet. "Es gibt Menschen, die sind ihr Haus, und es gibt Menschen, die wohnen nur darin" - Rita ist ihr Haus. Aber die Untermieter im Souterrain, die man nie sieht, nie hört, wenn sie abends ausgehen, mit leisem Schritt und im Flüsterton, die wohnen nur hier. Die kennt niemand, außer dem Kurierboten.

Die Kinder dagegen kennt jeder im Haus. Wenn sie unten vor dem Kellereingang auf einer Grillpfanne ihre Fundstücke der letzten Woche verbrennen -, Nacktschnecken, Fotofilme und Lavendel -, zieht der Geruch durchs ganze Treppenhaus. Und Tom, der schnauzbärtige Mann, der im Fahrstuhl lebt, sich dort richtig eingerichtet hat mit Sessel und Gummibaum, der seine Spiegeleier auf einem Campingkocher im vierten Stock brät, den kennt auch jeder. Zum Pinkeln und Duschen darf er das Bad bei den Rolmars im ersten Stock benutzen, auch wenn die "chronisch Schlaflosen", die nachts im Haus in wollweichen Socken auf Geräusche und Lärm lauern, sich darüber beschwert haben. Aber die wollen ja auch gesehen haben, wie Lina aus dem dritten sich nachts auf dem Balkon an ihren Baum geschmiegt habe und dabei sang.

Linas Baum war früher Linas Mann. Aber irgendwann waren seine Fußnägel grün geworden und aus seinen Zehen Wurzeln geschlagen. In seinen Gummistiefeln war bald nicht mehr genug Platz, und Lina musste ihn in einen wannengroßen Topf verpflanzen. Jetzt brüten Rotkehlchen in seinen Achselhöhlen, und Früchte wachsen aus seinem Arm.

Und doch spricht das Paar noch miteinander wie früher. Nachts, auf dem Balkonboden, wenn niemand zuschaut, legt Lina sogar ihren Arm um den Stamm, zieht den Rock hoch und vergräbt ihr Gesicht in der Borke. So fein, so verschwommen beschreibt Juliana Kálnay diese Baumsex-Szene, dass man ihren Sätzen immer weiter folgen will, sich ganz hineinziehen lässt in den Sog ihres fantastischen Realismus. Für ihr erstes Buch hat diese junge Autorin eine sehr eigene Form gefunden: Es gibt keinen großen Handlungszusammenhang, die Plotstränge hängen lose an allen Ecken und Enden herab - die Suggestion wird hier allein durch winzige Bilder erzeugt. Kálnay erzählt in Vignetten, könnte man sagen. Schreibt gerade so viel, wie man beim hastigen Blick durch ein Schlüsselloch vom Leben erfassen kann.

Nur zwei, drei Seiten lang sind diese Vignetten jeweils, aber mit einer besonderen Montagetechnik so zueinandergestellt, dass sich ein Stimmungsmoment überträgt. Der Geruch in den Fluren, der Staub auf den Böden, das verlöschende Licht - immer wieder tauchen dieselben schlichten Beschreibungsformeln auf und verweisen auf jene "Spuren von Anwesenheit", nach denen Kálnay fahndet.

Wie sie hineinhorcht in die Flure und Zimmer, wie sie erzählt, was sich abspielt auf den "knarzenden Stufen" und hinter den "rostfarbenen Türen" dieses geheimnisvollen Hauses mit der Nummer 29, das ist durch die feine Achtsamkeit ihrer Beschreibung sehr berührend. Mit Mut zur Phantasie und dichter romantischer Beschreibung skizziert Kálnay die Biographien der Hausbewohner, ohne je mehr über sie preiszugeben als nötig. Immer wieder werden die erzählerischen Partien variiert von hastig eingeworfenen, schnell wieder abbrechenden Zwiegesprächen der Mieter. Auf diese Weise entsteht ein Roman wie eine Wunderkugel: Mit jeder Seite, die man umblättert, verschwimmt die Szene kurz und setzt sich aufs Neue zusammen.

Am Ende dieser "kurzen Chronik des allmählichen Verschwindens" geht dann freilich alles in die Brüche: Erst stürzt Linas Balkon mitsamt dem Baum in die Tiefe, dann löst sich vom Treppengeländer ein Stück Handlauf, und schließlich liegt Rita, der das Haus tief in den Knochen steckt, auf dem Sterbebett. Wegen eines glimmenden Zigarettenstummels im vierten Stock brennt jetzt bald alles lichterloh, und die Erzählerin läuft hastig, ohne den Blick noch einmal zu wenden, fort in die Ferne. Zurück bleiben ein verkohlter Dachstuhl und ein paar vergilbte Fotos. Aber später, "in einer anderen Stadt", denkt sie noch einmal zurück an das Gefühl, den Geruch, die Geräusche aus diesem Haus mit der Nummer 29. Und beginnt zu erzählen: Mit ruhigem Ton und wenig Worten. Und entwickelt dabei eine ganz eigene sinnliche Raumtheorie.

SIMON STRAUSS

Juliana Kálnay: "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens". Roman.

Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 2017. 192 S., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Kálnay spielt so freihändig und gekonnt mit Erzählhaltungen, Tonlagen und literarischen Formen, dass man nur beeindruckt sein kann von diesem poetischen Schelmenstück voller doppelter Böden und Fallstricke.« Cornelius Wüllenkemper, Süddeutsche Zeitung

Gebundenes Buch

Wenn Mauern sprechen könnten

Wer wie die junge deutsche Schriftstellerin Juliana Kálnay einen surrealistischen Debütroman vorlegt, geschrieben unter Hintanstellung so ziemlich aller narrativen Usancen, dem ist die Aufmerksamkeit einer kleinen, vom Mainstream …

Mehr

Wenn Mauern sprechen könnten

Wer wie die junge deutsche Schriftstellerin Juliana Kálnay einen surrealistischen Debütroman vorlegt, geschrieben unter Hintanstellung so ziemlich aller narrativen Usancen, dem ist die Aufmerksamkeit einer kleinen, vom Mainstream übersättigten Leserschaft gewiss. Denn schon der Titel «Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens» macht ja neugierig, das Feuilleton zudem war ziemlich beeindruckt, alles Indizien dafür, die Lektüre könnte sich lohnen.

Ein vierstöckiges Mietshaus, von dem wir nur wissen, dass es die 29 als Hausnummer trägt, verkörpert das stilistische Ordnungsprinzip einer Sammlung von Prosaminiaturen, für die es außerdem auch als Stein gewordener, erzählerischer Kulminationspunkt dient. Im ersten Kapitel erfahren wir unter der Überschrift «Prolog einer Bewohnerin», das Rita an dem Tage geboren wurde, an dem ihre Eltern in dieses Haus gezogen sind. «Manch einer hat Dinge erlebt in diesem Haus, die andere vielleicht als ungewöhnlich betrachten würden», erzählt sie uns als eine der Erzählstimmen, als jemand, der «schon immer hier war», und in der Tat fungiert sie als eine Art ideelle Hauswartsfrau, die (fast) alles weiß, was Haus 29 betrifft.

Das hier zum Roman mutierte Skizzenbuch der Autorin ist ein Füllhorn surrealer Prosaschnipsel, die lose miteinander verbunden Phantastisches erzählen über das Geschehen in einem magischen Gebäude. In diesem Roman des Verschwindens ist Maia als erste verschwunden, wie ein Maulwurf hatte sie sich immer Löcher gegraben und darin versteckt, man musste oft nach ihr suchen, - diesmal allerdings taucht sie nicht wieder auf. Und Don verschwindet ebenfalls, er verwandelt sich nämlich ganz langsam in einen Baum, den seine Frau Lina irgendwann heimlich in einen Topf einpflanzt und auf den Balkon stellt, wo er prächtig gedeiht. Wo er Früchte hervorbringt, die sie einkocht, wo er Blätter abwirft, die sie als Füllung für ihre Bettbezüge benutzt, an den sie sich immer wieder liebevoll anschmiegt, mit dem sie sogar beglückenden Sex hat. Ein anderes Kind frisst immer wieder Löcher in die steinernen Wände und verschwindet schließlich für immer durch ein großes Loch in der Außenwand. Ein Mitbewohner richtet es sich im Fahrstuhl häuslich ein, er wohnt dort zufrieden auf engstem Raum, - zum Waschen darf er das Bad eines anderen Bewohners mitbenutzen. Zu diesem Panoptikum skurriler Figuren gehört auch der Fotograf im Souterrain, der mit seiner Familie in völliger Dunkelheit wohnt und von niemandem je gesehen wurde, die Besitzerin eines Aquariums außerdem, deren Goldfische immer wieder selbstmörderisch zu ihr ins Bett springen, oder auch die Zwillinge, von denen niemand weiß, ob es wirklich zwei sind oder doch nur einer. Die Gruppe der Kinder macht ständig hinter dem Haus ein großes Grillfeuer, sie bringen sich immer wieder trophäengleich Brandwunden bei. Und dann gibt es noch eine Gruppe besonderer Mitbewohner: «Die chronisch Schlaflosen haben einen Pakt. Sie zählen hundert Augen, sind leise und werden ungemütlich, wenn es sein muss. Selten schlafen sie ein, und sobald es dunkel wird, steht mindestens einer von ihnen am Türspion, ein anderer auf dem Balkon».

Das Vorstellungsvermögen der Leser wird ziemlich auf die Probe gestellt in diesem surrealen Roman, in dem sehr oft das Licht ausgeht als unheilvolle Metapher. Seine mit blühender Fantasie beschriebenen Schattenwesen lassen die Grenzen zwischen Mensch, Tier, Pflanze und unbelebter Natur, - hier also dem Haus 29 -, weitgehend verschwinden. Mit fein durchschimmernder Ironie eröffnet die Autorin weite Assoziationsräume für ihre rätselhaften Phänomene. Konventionell orientierte Leser werden sich mit Grausen abwenden, das Buch als Vexierbild verdammen, experimentierfreudige werden es als allfällige literarische Horizonterweiterung freudig goutieren. «Wenn Mauern sprechen könnten», diese Vorstellung hatte ja doch schon immer einen unwiderstehlichen Reiz, - hier scheinen sie es tatsächlich zu können!

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für