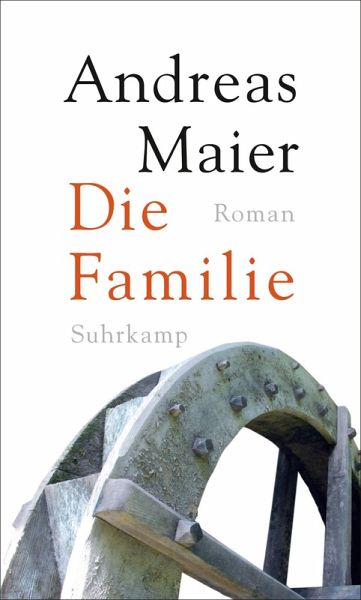

Die Familie (eBook, ePUB)

Roman

Sofort per Download lieferbar

Statt: 11,00 €**

10,99 €

inkl. MwSt.

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Andreas Maier schildert in hochkomischer und abgründiger Weise die komplette Selbstzerstörung eines Familien-Idylls. Tranken die Vorfahren noch in scheinbar gemütlichster Weise familieneigenen Apfelwein miteinander, umgeben von Obstbäumen und Hühnern und Ziegen, geht es in den späteren Generationen - ebenso scheinbar - ständig um Erbfälle, ein riesiges Grundstück, ein böswilliges Denkmalschutzamt mitsamt Baggerführer, um schräge Kinder und chaotische Enkel. Irgendwann wird dem 1967 geborenen Erzähler stellvertretend für seine Generation klar: »Wir sind die Kinder der Schweigekin...

Andreas Maier schildert in hochkomischer und abgründiger Weise die komplette Selbstzerstörung eines Familien-Idylls. Tranken die Vorfahren noch in scheinbar gemütlichster Weise familieneigenen Apfelwein miteinander, umgeben von Obstbäumen und Hühnern und Ziegen, geht es in den späteren Generationen - ebenso scheinbar - ständig um Erbfälle, ein riesiges Grundstück, ein böswilliges Denkmalschutzamt mitsamt Baggerführer, um schräge Kinder und chaotische Enkel. Irgendwann wird dem 1967 geborenen Erzähler stellvertretend für seine Generation klar: »Wir sind die Kinder der Schweigekinder.« Das Begreifen der eigenen Familiengeschichte setzt vor einem Grabstein ein, weit außerhalb der Stadt Friedberg in der Wetterau.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.